1 Correction de l`épreuve de Dossier de Géologie La Terre, un objet

!

1!

Correction de l’épreuve de Dossier de Géologie

La Terre, un objet du système solaire (Seconde)

J.-L. Schneider

Introduction :

Le sujet s’inscrit dans le programme de géologie de la classe de Seconde (nouveau

programme). Les élèves ont découvert préalablement (4ème) que la Terre présente une dynamique

particulière (tectonique des plaques) et que la vie s’y est développée.

On cherche à travers les documents de ce dossier à montrer les particularités de la planète

Terre parmi les objets du système solaire. Le système solaire correspond à un ensemble d’objets

qui gravitent en orbite autour d’une étoile centrale, le Soleil. Ces objets correspondent à des

planètes (telluriques et géantes) pouvant être associes à une quantité variable de satellites, des planètes

naines (zone la plus externe du système ; objets de sphéricité imparfaite et à l’orbite particulière ;

objets de Kuiper), des astéroïdes (corps rocheux non sphériques et de petite taille gravitant entre les

orbites de Mars et de Jupiter) et des comètes (corps glacés originaires du nuage d’Oort et à la

trajectoire très elliptique).

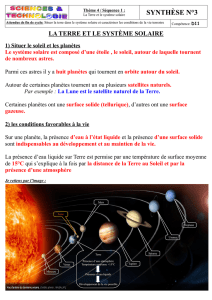

Parmi les objets du système solaire, la Terre est une planète particulière à plusieurs titres. Sa

lithosphère est divisée en plaques mobiles, des océans occupent une grande partie de sa surface,

l’eau y est présente sous ses trois états (glace, eau liquide, vapeur), son atmosphère est

relativement dense bien que peu épaisse, la vie s’y développe dans tous les environnements.

Présentation et exploitation possible des éléments du dossier :

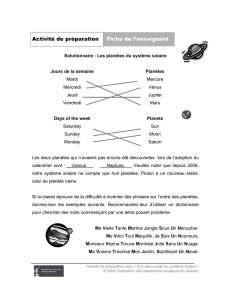

Document 1 : Les principales caractéristiques des gros objets du système solaire

Ce tableau résume les principales caractéristiques des planètes du système solaire, mais

présente également des données concernant un astéroïde (Cérès ; actuellement considéré comme

une planète naine du fait de sa grande taille par rapport à la taille moyenne réduite des astéroïdes)

et de deux planètes naines (Pluton et Éris). On donne des grandeurs physiques : taille, diamètre,

masse volumique, distance au Soleil, albédo de surface et les caractéristiques principales de leurs

atmosphères respectives.

Il convient, dans un premier temps, de préciser rapidement par quelles techniques on a pu

obtenir ces valeurs (orbitographie, moment d’inertie, calcul astronomique – Lois de Kepler –,

données spectroscopiques, observations et mesures par des sondes spatiales en orbite autour des

planètes ou posées à leur surface).

Ce document ne peut pas être donné aux élèves dans sa forme actuelle. Il faut le

simplifier et modifier, dans certains cas, les unités de mesures pour les rendre plus accessibles.

Ce tableau, dans le cas des planètes, permet de distinguer deux grands ensembles : les

planètes telluriques (rocheuses, à atmosphère relativement réduite) qui sont présentes dans la zone

interne du système solaire et les planètes géantes de grande taille et riches en gaz (atmosphères

épaisses), situées dans le système solaire plus externe, au-delà de la ceinture d’astéroïdes. La

densité des planètes géantes conduit, en outre, à envisager la présence d’un noyau rocheux et

dense. Les planètes géantes possèdent également un grand nombre de satellites de natures variées

et à l’activité « géologique » contrastée (satellites de Jupiter : volcanisme sur Io impliquant des

magmas soufrés ; tectonique importante sur Ganymède, radeaux de glace sur Europe ; satellites

de Saturne : Titan qui possède une atmosphère opaque et des « rivières » de méthane en surface).

Les compositions des atmosphères sont très variables en termes de proportions, mais

montrent des analogies pour les autres planètes que la Terre. Il s’agit d’atmosphères primitives, de

!

2!

composition proche de celle de la nébuleuse solaire primordiale. Seule l’atmosphère terrestre

présente de grandes quantités de dioxygène et d’azote et une faible teneur en dioxyde de carbone.

L’atmosphère terrestre est une atmosphère secondaire (en raison de l’activité biologique

photosynthétique). Il s’agit là d’une particularité de la Terre.

Les températures de surface sont très variables, mais décroissantes vers l’extérieur du

système solaire, à l’exception de Vénus et de la Terre (température sur Vénus très élevée en

raison de la très forte pression partielle de dioxyde de carbone et de l’effet de serre induit couplé

à une relative proximité du Soleil ; température élevée sur Terre en raison de la présence de gaz à

effet de serre).

Une activité envisageable pour les élèves consiste à réaliser une courbe d’évolution de la

température de surface des planètes avec la distance au Soleil. Sur une telle courbe, on constate

que Vénus et la Terre présentent une position anormale avec des températures réelles de surface

plus élevée que le montrerait une courbe « lissée ». Cette observation simple permet à l’enseignant

d’introduire la notion d’effet de serre.

Document 2 : Diagramme de phase de l’eau

Le diagramme de phase de l’eau présente ici un aspect particulier par rapport au

« classique » diagramme qui ne concerne que des domaines de pression modérée. Ici, on tient

compte des très fortes pressions. Les caractéristiques de l’eau à très fortes pression sont connues

grâce à des données expérimentales obtenues à l’aide de presses à enclumes de diamant (rappeler

le principe : ustensile de petite taille que l’on peut placer sur la platine d’un microscope

pétrographique, forte pressions appliquées sur des échantillons de très petite taille, chauffage à

l’aide d’un rayon laser, présence d’un thermocouple qui permet la mesure très précise des

températures dans le dispositif).

Pour les domaines de très forte pression, on observe la présence de nombreux

polymorphes de la glace d’eau. L’eau liquide existe à fortes pressions et températures élevées. Le

point critique de l’eau correspond au début d’un domaine où les conditions thermodynamiques

sont très particulières et pour lesquelles l’eau correspond à un fluide intermédiaire entre l’état

liquide et l’état gazeux (= fluide supercritique ; ces conditions existent sur Terre au niveau des

systèmes hydrothermaux relativement profonds ; le fluide supercritique y est alors très agressif

vis-à-vis des roches).

Il est possible d’organiser une activité des élèves à partir de ce document en leur faisant

placer les conditions de surface (pression-température) des différentes planètes pour voir dans

quels états l’eau peut s’y trouver (s’il y a de l’eau !). Cet examen montre que seule la Terre possède

de l’eau sous ses trois états, une condition indispensable (surtout la présence d’eau liquide) à

l’émergence et au maintien de la vie. Il conviendrait, dans ce cas, de modifier les échelles en fonction

des conditions planétaires et de modifier l’unité de température (°K ! °C) pour une meilleure

appréhension des données par les élèves (cf. remarque à propos des modifications du Document

1). L’eau n’est potentiellement présente que sous forme de glace au niveau des planètes géantes et

de leurs satellites. Ces objets sont en effets situés au-delà de la limite des glaces du système solaire.

!

3!

Document 3 : Séquence de condensation à l’équilibre pour un système de composition

solaire

Ce document permet d’étudier les conditions possibles de formation des planètes lors de

la condensation de la nébuleuse solaire. Les données ont été obtenues expérimentalement en

faisant condenser des minéraux vaporisés dans des conditions de très faibles pressions. En effet, il faut

envisager des pressions très faibles au niveau de la nébuleuse solaire qui gravitait autour du Soleil

naissant dans les premiers temps du système solaire.

On constate que les silicates les plus réfractaires (oxydes, olivine, pyroxènes) condensent

aux températures les plus élevées. Les feldspaths condensent à des températures plus faibles.

Quoi qu’il en soit, les domaines de températures élevées qui devaient caractériser la partie la plus

interne de la nébuleuse solaire ont été favorables à la formation de minéraux silicatés. Cette

observation permet d’envisager l’origine des planètes telluriques proches du Soleil, riches en roches

et à atmosphère peu développée.

À l’inverse, les planètes géantes peuvent également renfermer des silicates (noyaux rocheux

internes), mais seront très riches en gaz. Jupiter et Saturne possèdent des satellites où de la glace

d’eau est présente, malgré une atmosphère plus ou moins dense. Il faut envisager que ces planètes

ne se situent plus dans leurs zones de formation. En effet, leurs orbites ont été modifiées depuis

du fait des interactions gravitationnelles qu’elles exercent les unes sur les autres.

Le diagramme ne permet pas d’expliquer l’origine des épaisses enveloppes gazeuses (plus

ou moins condensées) des planètes géantes. Les gaz légers, à l’origine des atmosphères primitives

des planètes, et provenant de la nébuleuse solaire ont été poussés par le vent solaire vers les

confins du système. Ce phénomène permet également d’expliquer une origine possible des

comètes au niveau du nuage d’Oort situé bien au-delà de la limite des glaces.

Document 4 : Lame mince de péridotite

La roche renferme des olivines (serpentinisées) et des pyroxènes. Comme la

reconnaissance des minéraux au microscope polarisant n’est pas au programme de la classe de

Seconde, il conviendrait que l’enseignant prépare une clé de détermination simplifiée. L’intérêt de

cet échantillon est de faire le lien avec le Document 3 (séquence de condensation de la nébuleuse

solaire). Les élèves savent, depuis la classe de 4ème que le manteau terrestre est constitué de

péridotites, et que le manteau est l’enveloppe la plus volumineuse de la planète Terre. Dès lors,

on peut, en corrélant les données de masses volumiques des différentes planètes telluriques,

envisager que les péridotites sont très vraisemblablement les roches les plus abondantes dans le

système solaire. D’ailleurs, les météorites rocheuses ont très majoritairement une composition

minéralogique analogue.

Conclusions :

L’ensemble des documents du dossier permet de dégager les grandes caractéristiques de la

planète Terre qui présente des similitudes (roches, taille, masse volumique…) avec l’ensemble des

planètes tellurique. En revanche, elle est très différente des planètes géantes (taille, masse

volumique, nombre de satellite). Cependant, la Terre montre d’autres particularités. Tout d’abord,

la composition de son atmosphère qui résulte de l’activité biologique, et ensuite par la présence,

en surface, de l’eau sous ses trois états, une condition nécessaire à la vie. En définitive, notre

planète est un objet particulier dans le système solaire.

1

/

3

100%