ADN, identité, égalité - Site SVT - Aix

ADN, IDENTITÉ, ÉGALITÉ

Comment la découverte de notre identité génétique peut-elle remettre en cause

l’égalité parmi les hommes ?

Encore inconnu il y a un siècle, l’acide désoxyribonucléique (ADN) est aujourd’hui au

centre d’enjeux scientifiques, philosophiques et scientifiques tout comme la découverte de

l’héliocentrisme le fut du temps de Galilée, au début du XVIIème siècle. Cette molécule est

en passe de redéfinir complètement notre compréhension de la vie, de l’homme, et des

nombreux concepts qui leur sont subsumés. L’étude de l’ADN est ainsi devenue le paradigme

commun d’un éventail très large de disciplines allant de la philosophie à la l’ethnologie en

passant par la sociologie et, bien entendu, la biologie. Mais la science à partir de laquelle tous

ces nouveaux champs de recherche éclosent reste la génétique, assistée par son alliée de

toujours : la biologie moléculaire. Sorties du périmètre de la recherche biologique à

proprement dit, les conclusions et les interprétations appliquées aux sciences sociales sont le

plus souvent réductrices et bancales, parfois rigoureusement fausses. De plus, ce

foisonnement d’idées reçues interfère avec les grands enjeux de la recherche fondamentale en

génétique et apparait comme la clé de voute d’une multitude de projets d’application parfois

utopiques, mais généralement douteux – voire dangereux – du point de vue de la morale

commune, qui reste fondée sur une conception pré-biologique de l’humanité. Le récent tollé

médiatique provoqué en France par l’article 5 du projet de loi de juillet 2007 sur

l’immigration préconisant le recours à des tests de filiation génétique dans le cadre du

regroupement familial le prouve : l’ADN est au centre de grands conflits idéologiques qui ne

pourront être dépassés que par une meilleure compréhension du sujet. Le principe de

précaution voudrait que les études génétiques, avant d’être interprétées hors de leur science

d’origine, soient au préalable encadrées et limitées par une réflexion épistémologique et

éthique de la part des biologistes eux-mêmes. Malheureusement, le cloisonnement

interdisciplinaire de la recherche internationale handicape drastiquement la satisfaction de

cette exigence. C’est pourquoi il y a tout lieu d’importer, dans un premier temps, les

problématiques génétiques au sein d’une réflexion philosophique lucide et désintéressée qui

permettra de clarifier les enjeux et les risques de l’interprétation par d’autres disciplines. La

recherche en biologie a abouti à la naissance de nouveaux concepts forts comme celui

d’identité génétique, en cause notamment dans la polémique sur les tests de filiations. Qu’est-

ce qu’une identité génétique et comment peut-elle contribuer à redéfinir l’identité de la

personne humaine dans sa généralité ? Ces questions méritent d’être abordées à nouveau afin

de comprendre dans quelle mesure les découvertes en génétique peuvent remettre en question

le concept d’égalité des individus cher à la philosophie des droits de l’homme et fondamental

dans la réflexion politique contemporaine.

Qu’est-ce que l’ADN ? Sa nature chimique consiste en une succession de quatre

« lettres » moléculaires, les célèbres bases nucléiques : adénine, thymine, guanine, cytosine

(A,T,G,C). L’agencement de ces « lettres » forme, par endroit, des « mots » : les gènes. A ces

gènes correspondent les protéines qui sont les entités fonctionnelles élémentaires autour

desquelles le vivant s’ordonne. Potentiellement, l’ADN d’un organisme spécifie toutes les

facultés biologiques de ce dernier ; il le définit d’un point de vue moléculaire. C’est en ce sens

précis que l’on peut dire que l’ADN est le support d’une information. A l’instar du nom qui

est, selon Socrate, « un instrument propre à enseigner et à distinguer la réalité, comme la

navette à démêler les fils » (Platon, Cratyle), l’étude des « mots » biologiques que sont les

gènes nous permettent de démêler les processus incroyablement complexes de la vie et de

nommer chacun de leurs intermédiaires. Le séquençage du génome humain est l’exemple

typique de l’acquisition d’un savoir purement encyclopédique. Aujourd’hui, nous connaissons

parfaitement l’orthographe des vingt milles mots du dictionnaire humain (nombre

approximatifs de gènes chez l’homme) mais leur signification reste souvent obscure pour la

simple raison que les protéines spécifiées par tous ces gènes interagissent entre elles de façon

extrêmement complexe. Les dynamiques, les régulations, et les équilibres qui existent au sein

des organismes sont de plus irréductibles à la simple séquence d’ADN. Ils sont conditionnés

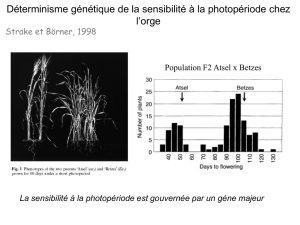

très finement par l’environnement et c’est pourquoi la distinction entre le génotype (ensemble

des gènes d’un organisme) et le phénotype (ensemble de ses caractères physiologiques et

morphologiques) est indispensable à l’entrée dans la réflexion génétique. Ainsi, si l’on peut

effectivement parler d’identité génétique, il faut bien comprendre qu’il s’agit d’une identité

abstraite qui ne détermine rien d’autre qu’un ensemble de potentialités. Au stade actuel de nos

connaissances, on ne peut jamais conclure avec certitude de l’impact d’un génotype sur le

phénotype d’un être humain : d’après Jean-Louis Serre, auteur de plusieurs manuels de

génétique, il est « absurde d’établir une relation stricte entre les gènes et les phénotypes en

faisant abstraction du milieu » (Génétique des populations, Dunod). Si tous les individus

vivaient exactement dans le même milieu et traversaient exactement les mêmes expériences,

du moment où ils sont conçus jusqu'à leur mort, alors on pourrait vraiment parler de

déterminisme génétique, mais ce serait sans compter sur la disparition – du moins le mal-être–

des individus inadaptés à cet hypothétique milieu universel. Même dans le cas des maladies

purement génétiques, il est extrêmement difficile de prédire avec certitude et précision

l’apparition de symptômes pathologiques, alors prédire l’intelligence d’un être humain ou ses

traits de caractère à partir de son information génétique est tout simplement inconcevable en

l’état actuel de la science et de la société. C’est pourquoi les propos d’un personnage aussi

important que l’actuel président de la république française au sujet du caractère héréditaire de

la pédophilie sont particulièrement graves et inquiétants : ils témoignent non seulement d’une

profonde ignorance de la biologie, mais ils sont surtout le reflet d’une interprétation

inconséquente et idéologiquement dangereuse qui révèle la nocivité des avancées génétiques

lorsqu’elles sortent du cadre de la recherche scientifique. La seule chose que nous sachions de

toute évidence est que l’absence d’un gène entrainera la perte de la fonction spécifiée par ce

dernier. En définitive, la molécule d’ADN détermine ce que nous pouvons et ne pouvons pas

être, mais en aucun cas elle ne détermine ce que nous sommes en tant qu’individus.

Il n’en reste pas moins que la découverte de l’information génétique est un grand pas

pour la compréhension de la vie dans son ensemble. Il y a quatre siècles, Galilée écrivait :

« La philosophie est écrite dans cet immense livre continuellement ouvert sous nos yeux,

c’est-à-dire l’univers, mais on ne peut le comprendre que si d’abord on apprend la langue en

laquelle il est écrit. (…) Il est écrit en langue mathématique et ses caractères sont des

triangles, des cercles et autres figures géométriques sans le moyen desquels il est impossible

humainement de n’y rien comprendre » (Il Saggiatore). A une moindre échelle, la

compréhension de la « langue génétique » est le pré-requis indispensable à la compréhension

du vivant. Sans elle, on ne peut « sauver les phénomènes » mais seulement les décrire. En

effet, bien que le caractère prédictif de l’analyse génétique soit limité, son caractère explicatif

est en revanche de premier ordre. Etudier l’ADN, c’est avant tout accéder à la généalogie du

vivant que la théorie darwinienne de l’évolution laissait pressentir. Si l’homme en tant

qu’individu n’est pas définit par ses gènes, l’homme en tant qu’espèce, en revanche, l’est

entièrement, dès lors que l’on abandonne les postulats théologique de la Création. L’identité

génétique de l’homme correspond donc avant tout à une identité d’espèce qui lui permet de se

situer dans le règne du vivant. La continuité génétique entre l’homme et les grands singes est

formalisée par plus de 95 pourcents de gènes communs. D’un point de vue strictement

scientifique, la découverte du support de l’hérédité, comme nous avons coutume d’appeler

l’ADN en référence aux lois mendéliennes de transmission des caractères à la descendance,

coïncide avec une « animalisation » sans égale de l’homme dont les facultés cognitives, bien

qu’exceptionnelles, sont le résultat d’une évolution progressive et non d’une création relevant

d’un modèle discontinuiste. Nous sommes tous les enfants du hasard et de la nécessité comme

l’écrit Jacques Monod dans son ouvrage homonyme – fondateur d’une biologie moléculaire

associée à la réflexion génétique et évolutionniste – ce qui signifie que la personne humaine

ne bénéfice d’aucune prérogative particulière par rapport au monde dans lequel elle vit. D’un

point de vue scientifique, il n’y a pas plus d’absolu en l’homme qu’en l’étoile de mer.

Accepter ce point de vue est la condition première pour entrer en génétique et la difficulté

qu’ont les hommes à accepter ce nouveau statut est certainement la raison pour laquelle les

travaux en génétique font l’objet de contresens aussi fréquents. Monod résume ainsi cette

répugnance de l’humanité à repenser les racines sa propre existence : « Nous nous voulons

nécessaires, inévitables, ordonnés de tout temps. Toutes les religions, presque toutes les

philosophies, une partie même de la science, témoignent de l’inlassable effort de l’humanité

niant sa propre contingence » (Le hasard et la nécessité, p62-63). La principale conséquence

de cette acception de l’homme est en effet de saper le fondement des lois que l’homme se

donne à lui-même. La morale et l’éthique traditionnelles se dissolvent en même temps que

l’humanité se matérialise et se réifie, car nous ne pouvons plus les justifier par une

quelconque téléologie du bien. L’unique fin de l’homme est confondue avec celle du vivant

en général : perpétuer son existence sans pouvoir lui trouver de justification transcendante.

Dans les Nouveaux essais sur l’entendement humain, Leibniz vit doublement

vrai en écrivant que « l’avenir de chaque substance a une parfaite liaison avec le passé. C’est

ce qui fait l’identité de l’individu » (livre II, chapitre 1). Non seulement chaque homme est

effectivement en « parfaite liaison » avec son propre passé individuel, ses acquis, mais il

entretient le même rapport avec le passé de son espèce et celui de la vie en général.

Passé inaliénable et imprimé au plus profond de son être (dans la molécule d’ADN) qui

représente ce que l’on nomme habituellement l’inné mais qui, en réalité, apparait comme le

plus formidable des acquis : celui de quelques trois milliards d’années d’évolution. L’identité

génétique devient alors identification. Identification à l’espèce, à la vie et au monde. La

génétique, parce qu’elle réduit l’esprit lui-même au statut de produit d’une évolution soumise

aux lois de la nature, est donc la plus matérialiste de toutes les sciences. En retour, si elle

minore l’excentricité par rapport au règne du vivant et à l’univers que nos consciences

aliénantes nous suggèrent, elle consacre l’unicité de chaque être humain. L’identité génétique

est la preuve formelle selon laquelle chaque être humain est unique, c’est-à-dire qu’il est le

seul à être identique à lui-même. La seule exception à cette règle est fournie par les vrais

jumeaux, mais celle-ci est formellement annulée par l’influence du milieu qui module

l’expression de notre information génétique. La découverte de son patrimoine génétique a

réduit l’homme à l’animalité biologique mais elle a en même temps rendu l’individu

irréductible à autre chose que lui-même. Il y a, dans cette affirmation, le nerf d’une moralité.

En effet, en fondant l’unicité de chaque individu, en justifiant l’apparition de celui-ci dans le

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%