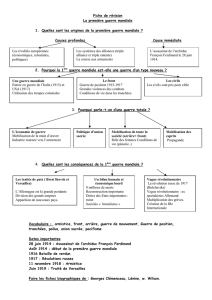

Les femmes dans la Première Guerre mondiale

Les femmes dans la Première Guerre mondiale

Traditionnellement, la guerre est souvent considérée comme l’affaire et un temps des

hommes. Mais, qu’en est-il des femmes ? On a souvent dit qu’elles étaient les « amantes de la

paix ». Or, avec la Grande Guerre, la guerre prend un caractère inédit, « total », avec la

mobilisation de l’arrière et les exactions contre les populations civiles.

De la mère ou la veuve éplorée des monuments aux morts aux ouvrières exerçant fièrement

des travaux « d’hommes » dans les usines, en passant par la figure de l’infirmière, l’image des

femmes dans la guerre est multiple et ambivalente. Si, dans un premier temps, la mobilisation

proprement militaire concerne les hommes et renforce un temps la séparation homme/femme

(homme protecteur, femme gardienne du foyer), le caractère rapidement très global de la

guerre impose des formes appropriées de mobilisation féminine, y compris sous l’angle de

l’auto-mobilisation. Les femmes sont appelées à servir aussi. Se pose rapidement la question

de l’enrôlement des femmes, quoique le raisonnement initial soit celui d’une guerre courte et

non d’une mobilisation générale et totale.

La Grande Guerre a souvent été perçue par les contemporains comme une période de

bouleversement du rôle des femmes dans la société. Une vision manichéenne s’est vite

imposée : celle d’un avant 1914 où elles auraient été confinées au foyer, celle d’un après où

elles auraient « en remplaçant les hommes », commencé leur émancipation.

Enjeux historiographiques

Dans les années 60/70, les femmes émergent comme sujet d’étude. La place de la femme dans

la Première Guerre mondiale est alors étudiée sous le prisme des débats qui agitent alors la

société : celle de l’émancipation féminine. C’est aussi le temps où les femmes héroïques sont

mises en avant et où s’impose la figure de Louise de Bettignies, héroïne de la résistance. Se

constitue alors une histoire et une mémoire souvent hagiographique, utilisant les images de

propagande diffusée lors du conflit même, qui fait de la Grande Guerre un temps béni pour les

femmes, une époque qui a contribué à leur émancipation. Si les historiens, et surtout les

historiennes, ont, depuis, nuancé ce point de vue, il reste cette image de la munitionnette

devenue une icône de la mobilisation et de l’enrôlement dans sa version féminine. Cette

image est ancrée dans la mémoire collective tout comme dans l’enseignement.

Problématiques

Comment la guerre a-t-elle affecté les femmes dans leur diversité ?

Quel rôle la guerre a-t-elle joué dans le processus d’intégration des femmes ?

Comment se redéfinissent, dans la réalité, comme dans le symbolique, les rapports

hommes/femmes ? La guerre n’a-t-elle été qu’une parenthèse ou un point de rupture ?

I. Les femmes et la guerre, un couple antinomique ?

A. Des femmes longtemps absentes de l’écriture et de l’enseignement de l’histoire de

la guerre

Ouvrage de Antoine Prost et Jay Winter, Penser la Grande Guerre, Seuil, 2004

Le temps des masses

Dans les années de l’après-guerre, marquée par une histoire politique et militaire du conflit

d’où sont absents les hommes, simples soldats, tout comme les femmes, l’arrière est

représenté globalement comme des populations à mobiliser, à protéger ou qu’il fallait obliger

à faire les sacrifices nécessaires pour continuer la guerre jusqu’à la victoire. On ne distingue

aucune catégorie particulière, l’arrière est encore vu comme une toile de fond, au mieux le

soutien de l’avant.

Le temps des classes

Les années 1960/70 sont le temps d’une histoire plus sociale. On s’intéresse à la façon dont

les différentes classes ont vécu la guerre, sous l’influence notamment de l’histoire du monde

ouvrier. L’accent se porte sur le « front intérieur » : la Guerre du Vietnam suscite beaucoup de

débats et se développe l’idée que la guerre est un révélateur de la stabilité ou de l’instabilité

de l’ordre social. Cette idée est reprise par l’historien britannique Arthur Marwick (The

Deluge : british Society and the First World war, 1965), qui est l’un des premiers à

s’intéresser à l’histoire des femmes : Women at War, 1914-1918 en 1977.

Parallèlement, les revendications féministes se développent et un « impérieux besoin

d’histoire » des femmes naît alors (Geneviève Fresse). C’est l’époque où se développe une

histoire souvent hagiographique qui met en avant la guerre comme facteur d’émancipation des

femmes. Cette histoire s’appuie sur des témoignages qui ne sont pas toujours contextualisés.

La majorité des interviewées de Grande-Bretagne et de France ont exprimé un sentiment de

libération, une fierté rétrospective, l’idée que rien ne fut plus comme avant. De nombreux

contemporains ont d’ailleurs vu dans la guerre le ferment de l’émancipation des femmes.

Le temps des individus

A partir des années 1980, l’individu est au cœur des problématiques avec une histoire « vue

d’en bas ». Le problème du consentement à la guerre commence à remplacer celui du conflit

et de la contrainte comme sujet central de l’histoire de la société civile. D’une histoire

économique et sociale, on passe à une histoire sociale et culturelle avec la mise en évidence

des différentes facettes de l’effort de guerre des hommes mais aussi des femmes autour d’une

notion centrale, celle de « culture(s) de guerre(s) ».

La problématique de l’émancipation est de nouveau questionnée. Par sa nature, par le

traumatisme qu’elle engendre, la guerre leur paraît plutôt conservatrice, voire régressive, en

matière de rapports entre les sexes.

Le temps des genres

De nouveaux sujets d’étude apparaissent, à partir de 1990 et la révélation des crimes de guerre

dans l’ancienne Yougoslavie, notamment les violences faites aux femmes. L’histoire devient

« genrée ». Les relations de genre sont au cœur d’un recueil d’essais sur les femmes en guerre

édité par Margaret Higonnet en 1987 (Behind the lines : gender and the two World wars). On

s’intéresse à la façon dont les deux sexes ont vécu et affronté la guerre avec d’un côté la

question de la masculinité et de l’autre le débat sur le rôle de la guerre dans l’émancipation

des femmes : Françoise Thébaut en France, Ute Daniel en Allemagne, Margaret Darrow,

Laura Downs, Mary Louise Roberts ou Suzan Grayzel en Grande-Bretagne.

Les interprétations relatives à l’émancipation sont infléchies. Observant la situation belge,

Éliane Gubin souligne que les paradoxes des réalités quotidiennes de l’entre-deux-guerres et

la persistance des discours traditionnels ont occulté d’importants changements dans la

condition féminine (notamment quotidien et travail). La britannique Siân Reynolds décrit les

lents processus de transformation à l’oeuvre dans l’entre-deux-guerres français (mixité des

lectures enfantines et des mouvements de jeunesse, perméabilité de la vie publique et

reconnaissance de l’expertise des femmes en matière de politique sociale) et considère ces

deux décennies comme une période de transition qui prépare des tournants futurs. Angela

Woollacott explore de nouveau l’expérience des munitionnettes britanniques, véritables

Tommy’s sisters, pour en souligner les potentialités (ouvrir matériellement et symboliquement

de nouvelles possibilités pour les femmes) et l’intégrer dans la mémoire culturelle britannique

de la Grande Guerre. Cependant, plus nettement que précédemment, sont mis en avant la

difficulté de conclure de manière univoque, l’importance de l’échelle d’observation

(l’individu, le groupe, la collectivité) et de la chronologie observée (court, moyen ou long

terme), l’incidence de l’angle d’approche (social, culturel, juridique, etc.) et plus encore le

poids des différences entre femmes : différences de classe, d’âge, d’appartenance nationale,

de lieu de résidence.

Enseigner et écrire l’histoire des femmes, c’est aussi déconstruire certaines images d’Epinal

B. « Guerre des hommes » ?

Dans le discours officiel, la séparation homme-femme semble évidente pendant la Première

Guerre mondiale. La guerre opère une séparation radicale entre les hommes et les femmes en

augmentant le pouvoir des premiers qui sont seuls dépositaires du « savoir-faire masculin

hautement technique et spécialisé » du maniement des armes, comme le souligne Françoise

Héritier. Les hommes participent aux opérations militaires, les femmes ne doivent pas être à

proximité du front, lieu où s’exerce la violence.

En Grande-Bretagne, lorsque l’armée anglaise était encore une armée de conscription, une

affiche de recrutement montre un civil entouré de ses enfants, qui lui demandent : "qu’as-tu

fait pendant la Grande Guerre ?". L’assimilation entre homme et guerrier est implicite. Cette

affiche définit donc, par l’inverse, le rôle que les femmes ne peuvent pas tenir : celui du

guerrier.

Profondément sexualisé, le discours de guerre met en avant une division complémentaire de la

nation entre l’homme-soldat et les femmes et les enfants assimilés à la terre qu’il défend. Le

corps des femmes symbolise le corps de la nation, la terre des ancêtres. Le rôle des hommes

est de défendre l’inviolabilité du corps féminin, symbole de la nation et du foyer, d’où

l’équation posée entre pureté nationale et pureté sexuelle qui conduit à une mythification du

viol, très présente dans l’iconographie de guerre, et à une volonté de contrôler les sexualités,

de lutter contre l’infidélité et la prostitution. Cette exaltation de la femme, de son corps

coexiste avec une conception hiérarchique des rapports de sexe et un mépris des femmes qui

conduit à féminiser l’ennemi dans la propagande, pour en souligner la décadence. Plus

généralement et plus nettement qu’en période de paix, le genre aide à penser l’identité

nationale ; il est utilisé comme un index de (et pour) la nationalité, servant à inclure ou

exclure de la nation des femmes et des hommes (conformes ou non). Il n’est d’ailleurs pas

innocent que les combattants soient appelés « poilus », c’est-à-dire ayant du poil en (leurs)

parties viriles, une caractéristique reconnue populairement comme marque de courage et de

masculinité. Inversement, les « embusqués », les hommes qui ne portent pas les armes alors

qu’ils ne sont ni trop jeunes ni trop vieux pour le faire ou, plus généralement, qui ne sont pas

confrontés au feu de l’ennemi de par leur affectation militaire, sont méprisés comme des sous-

hommes appartenant au monde féminin, celui des « épilées ».

À la mission masculine de porter les armes correspond une attitude féminine idéale : les

femmes, elles, doivent attendre, passivement, le retour des héros. Fidèles, aimantes, elles

doivent soutenir leurs hommes et non tenter de les retenir ou de les « amollir » par leur

affection. Même les féministes modérées du Conseil national des femmes françaises (CNFF)

adhèrent à ce modèle et prescrivent, à l’occasion des premières permissions en 1915, de ne

pas affaiblir les soldats par les larmes : « Toute femme qui, à l’heure présente, ébranlerait

chez l’homme le sens du devoir envers la patrie serait une criminelle » écrit Marguerite de

Witt-Schlumberger.

En conséquence, la Première Guerre mondiale voit peu de femmes combattantes. Si la Serbie

a ses combattantes habillées en costume masculin et la Russie son célèbre bataillon féminin

de la mort, la création de corps auxiliaires féminins est interdite en France, en Grande-

Bretagne et aux Etats-Unis. À la transgression du genre répond alors une condamnation sans

appel qui présente ces femmes comme des exaltées hystériques à l’instar de Suzanne Levoyer

qui écrit par deux fois au ministre de la Guerre en septembre 1914 pour être enrôlée comme

soldat : «Pourquoi, dit-elle dans sa première lettre, ne périrais-je pas aussi comme eux [les

hommes] ?». Celles qui ne supportent pas la séparation et décident de se rendre dans la zone

des armées à la rencontre de leurs époux ou amants en cantonnement sont tout autant

sévèrement jugées : « le beau sexe n’a pas besoin de s’exposer inutilement à recevoir des

marmites [obus], le pot-au-feu doit lui suffire ».

Si les femmes apparaissent, c’est uniquement sous la forme de la figure de l’héroïne telle la

résistante Louise de Bettignies.

C. « Paix des femmes »?

Deuxième image archétypale à questionner celle de la femme naturellement pus douce que

l’homme, pacifiste parce que mère, refusant la mise à mort de ce qu’elle a de plus cher. «Le

coeur des femmes a essentiellement pour patrie cette patrie réduite qu’est le foyer » affirme

une brochure suisse appelant à la paix. Contre la guerre, pacifistes et féministes opposent le

rôle naturel des femmes, « conservatrices de la vie », qui refuseront de se taire pour n’être pas

« complices de l’erreur monstrueuse ».

Ce discours est porté avant 1914 par les pacifistes et par une grande partie du féminisme, qui,

dans sa revendication de droits politiques pour les femmes, met en avant des arguments

d’égalité et de différence porteurs d’une véritable utopie suffragiste : si les femmes votent,

affirme ainsi La Française du 5 juillet 1914 (numéro entièrement consacré à la question du

suffrage), il n’y aura plus de guerre, plus de taudis, plus de prostitution, plus de tuberculose…

Ce discours est aussi, pendant la guerre, celui de Romain Rolland, l’auteur d’Au-dessus de la

mêlée qui appelle les femmes d’Europe au printemps 1915 à être « la paix vivante au milieu

de la guerre, l’Antigone éternelle qui se refuse à la haine et qui, lorsqu’ils souffrent, ne sait

plus distinguer entre ses frères ennemis » ou encore de Marcelle Capy, admiratrice de Romain

Rolland, et auteur en 1916 de Une voix de femme dans la mêlée ; ou Madeleine Vernet qui

fonde en 1917 La Mère éducatrice où elle milite pour une éducation pacifiste des enfants.

Il existe aussi un pacifisme féminin plus politique qui s’exprime notamment au congrès

international de La Haye pour la paix future, congrès organisé en avril 1915 par la féministe

américaine Jane Adams – fondatrice en janvier du Parti de la paix aux États-Unis – et la

Hollandaise Aletta Jacobs. Expression d’une communauté des femmes contre la guerre, cette

rencontre débat des conditions d’une paix future et permanente (arbitrage obligatoire, respect

des nationalités, éducation pacifiste des enfants, suffrage des femmes) et débouche sur un

Comité international des femmes pour la paix permanente, qui devient en 1919 la Ligue

internationale des femmes pour la paix et la liberté. Pour ces féministes, il faut dénoncer le

lien entre militarisme et sujétion des femmes, comme l’affirme la minorité des femmes

socialistes pacifistes qui se réunissent à Berne en mars 1915, à l’appel de Clara Zetkin, ou

l’institutrice Hélène Brion, secrétaire générale du syndicat des instituteurs et institutrices,

traduite en conseil de guerre pour défaitisme en mars 1918 : « Je suis ennemi de la guerre

parce que féministe. La guerre est le triomphe de la force brutale, le féminisme ne peut

triompher que par la force morale et la va-leur intellectuelle. »

Cette position devient minoritaire dès les entrées en guerre au nom de « l’union sacrée ». Par

exemple, le mouvement Pankhurst au Royaume-Uni convertit le titre de son journal

Suffragette en Britannia et se lance dans une lutte acharnée contre les « Huns ». En France,

Marguerite Durand fait reparaître le journal féministe et suffragiste la Fronde (journal fondé

en 1897, arrêté en 1907 qui avait la particularité de n’être fait que par des femmes) pour

soutenir l’union sacrée. La plupart des mouvements féministes espèrent obtenir en

récompense de cet engagement la satisfaction de leurs demandes, en particulier celle du droit

de vote. Ce consentement de l’élite féministe qui aspire à l’intégration (la sienne et celle des

femmes) est-il celui des femmes dans leur ensemble ? Certes, il existe des « poilues de

l’arrière » qui dénoncent les embusqués, veulent extirper de la langue française « les mots de

l’ennemi » (l’eau de Cologne par exemple) ou militent pour les emprunts nationaux. Aux

Etats-Unis, les femmes sont nombreuses dès 1915 à entrer dans les organisations favorables à

l’engagement américain (Preparedness movements), ainsi que dans la Women’s section of

Navy League qui regroupe 100 000 adhérents.

Mais les rapports policiers sur l’état de l’opinion publique comme les correspondances de

gens plus « ordinaires» montrent plutôt, au-delà de la diversité des attitudes, la résignation

face à un conflit inévitable, la lassitude d’un combat qui dure, la dénonciation des souffrances

et des misères engendrées par la guerre. Si Jean-Louis Robert (Les Ouvriers, la Patrie et la

Révolution, Annales littéraires de l’université de Besançon, n° 592, 1995) a dénoncé le mythe

d’un mouvement pacifiste déclenché par les couturières parisiennes en mai 1917 et montré

que les grèves des femmes sont avant tout salariales, des grèves de munitionnettes en 1917

expriment aussi une aspiration au retour des soldats et à la fin du conflit, comme les

manifestations des femmes russes, en février 1917, au cri de « la paix et du pain ».

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%