RAM 1 - Juin 2014

Ordonnance astrale et Indice universel (Paul Bernard)

Ce premier numéro de la Revue d’astrologie mondiale traite d’une part, d’une approche tout à fait

nouvelle et fondamentale des structures profondes du système solaire à l’interface de l’astronomie et

de l’astrologie ; d’autre part d’outils de recherche très précieux, qui sont des Indices cycliques

universels. Cette recherche est le fruit d’une collaboration poursuivie depuis l’année 2008 avec Paul

Bernard, œuvre commune qui aboutit maintenant à des résultats suffisamment probants pour mériter

d’être publiés et portés à la connaissance du public. Nul doute que cette recherche sera, dans les

prochaines années, la source de maints développements féconds dans le domaine de l’astrologie

mondiale.

Les connaissances relatives au système solaire ont fait, depuis le début du XXIe s., des progrès

remarquables, qui permettent une meilleure connaissance des éléments qui se situent au-delà de la

ceinture de Kuiper jusqu’à l’hypothétique Nuage d’Oort. La réflexion que Paul Bernard a menée sur

les relations éventuelles entre les Transneptuniens et la loi de Bode débouche sur une conclusion

inattendue : la mise en valeur de « centres actifs structurels » (au nombe de 20) qui permettent de

penser en profondeur une « ordonnance astrale » du système solaire dans sa globalité, avec, sans

doute, des effets sur un nouveau paradigme de l’astrologie mondiale, sur lequel nous aurons l’occasion

de revenir longuement dans les prochains numéros du RAM. Cette réflexion a été suscitée par les

questions que je me posais tout au long d’une période, ouverte en 2006, durant laquelle s’est imposée

à moi la prise en compte, de plus en plus affirmée, des Transneptuniens.

C’est un magnifique cadeau que Paul Bernard fait à l’astrologie mondiale et à l’étude des cycles

planétaires en général avec la mise au point - qu’il présente ci-dessous - de deux outils à la fois très

précieux et très facilement maniables : l’Indice universel K et la famille des Indices H. Pour la

première fois dans l’histoire de l’astrologie, nous disposons de deux outils applicables aussi bien aux

planètes classiques du système solaire (du Soleil à Pluton) qu’aux facteurs représentés par les

Transneptuniens de l’École de Hambourg (Cupidon - Hadès - Zeus - Kronos - Apollon - Vulcanus -

Admète - Poséidon). Voilà qui devrait permettre des voyages dans le temps qui promettent d’être

passionnants, couvrant une période d’environ cinq ou six millénaires (et même bien davantage !) dans

l’histoire de notre planète. Ce sera l’une des explorations que nos lecteurs trouveront dans le cadre de

notre Revue d’astrologie mondiale (RAM).

Charles Ridoux

Amfroipret, le 1er janvier 2014

ORDONNANCE ASTRALE PAR PAUL BERNARD

L’astrologie est une connaissance. Les hommes l’ont su autrefois. Aujourd’hui, malgré des signes

d’évolution, son statut demeure incertain. Une édition Larousse récente consacrée à la psychologie

débute par un article sur l’astrologie, révélant la confusion qui règne encore dans les esprits à son

sujet. Tout en reconnaissant que c’est un « formidable outil dans l’appréhension de soi », l’auteur

affirme que « personne de sérieux ne songe aujourd’hui à revendiquer un quelconque statut

scientifique pour l’astrologie », statut qui n’est pas mis en doute en revanche pour toutes les fantaisies

qu’on trouve dans le fatras de la production psychologique sous l’appellation générique de « sciences

humaines ». Toujours dans le même article on relève l’assimilation faite par l’auteur comme par le

commun des mortels de l’astrologie avec des pratiques divinatoires, liées « à la tentation de se réfugier

dans des conduites irrationnelles ». Qu’importe après tout que des gens cultivés s’autorisent à parler

d’un sujet dont ils ignorent tout, notamment les recherches qui se sont multipliées depuis les années

1950 ; l’important est de continuer la recherche.

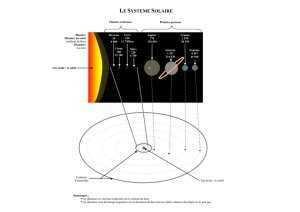

Nous voudrions ici tenter une lecture de l’ordonnance du système solaire dans une approche

astrologique, étude fondée sur le principe immémorial selon lequel l’astrologie a pour base la

connaissance de la science du cosmos sans se confondre avec elle. Toutes les avancées des sciences

cosmiques ont eu des répercussions dans la compréhension du système relationnel propre à la

démarche astrologique. Aujourd’hui la structure d’ensemble du système solaire s’est complétée avec

l’identification des différents corps qui la constituent, planètes, comètes, astéroïdes, corpuscules, amas

2

gazeux, et les zones successives, celle des planètes entre le Soleil et la Terre, puis Mars, la ceinture

d’astéroïdes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, les objets transneptuniens, la ceinture de Kuiper et

l’hypothétique nuage d’Oort qui s’étend jusqu’aux confins du système solaire. L’astrologie n’a pas fini

de faire écho à cette connaissance élargie avec ses méthodes propres et son mode spécifique de lecture.

Q

U

’

EST

-

CE QU

’

UNE PLANÈTE

?

Au sens astronomique

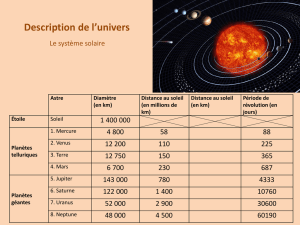

L’UAI (Union Astronomique Internationale) a consacré ses travaux d’août 2006 à la définition de

ce qu’est une planète, c’est à dire un corps (d’une masse d’au moins 5 x 1020 kg et d’un diamètre

dépassant 800 km) qui a éliminé de son voisinage tout objet rival de taille comparable. C’est en

application de ces critères que le statut de planète a été enlevé à Pluton. Donc pour l’instant pas de

planète découverte au delà de Neptune. L’UAI a également reconnu l’existence de planètes naines, qui

ne sont pas des planètes au sens strict, mais des corps d’une taille appréciable, comme Pluton, Cérès,

Makémaké, Hauméa et Eris. Les satellites, quelle que soit leur taille et leur masse n’ont pas droit à ce

qualificatif.

L’UAI a également distingué les planètes dites telluriques (Mercure, Vénus, Terre, Mars) et les

géantes gazeuses (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune). Ici se dessine une hiérarchie de « matérialité »,

qu’il faut garder présente à l’esprit.

Au sens astrologique

Sous l’appellation générique de planète, les astrologues désignent les deux luminaires, le Soleil et

la Lune, ainsi que les planètes connues depuis l’Antiquité, auxquelles se sont ajoutés depuis Uranus,

Neptune et Pluton. Le fait que Pluton ait été déchu par les astronomes de son statut de planète n’a

modifié en rien son statut astrologique. Toutefois, pour éviter les confusions et les amalgames, il serait

souhaitable de faire évoluer la terminologie.

Le concept de centre actif

Dans la présente étude nous avons ajouté au concept de planète celui de « centre actif ». Il ne

s’agit pas tant d’une définition que de la reconnaissance d’un phénomène dont on avait l’intuition sans

en avoir formalisé l’expression. Le « centre actif », ou encore « centre sensible » est une entité réelle –

soit matérielle, soit non matérielle - qui se comporte comme un objet de l’univers cosmique. Le

« centre actif » focalise autour de lui, suggérant une idée de germe, de cristal, de noyau. A sa réalité

cosmique répond sa signification astrologique ; ce qui le distingue radicalement de tous les points

fictifs du zodiaque, comme par exemple les parts astrologiques, ou les mi-points. Le centre actif a en

effet une place déterminée dans l’espace du système solaire ; il est animé d’un mouvement régi par les

lois de Kepler, et l’astrologue peut utiliser sa projection sur le cercle zodiacal comme il le fait pour les

planètes. Les entités – que nous nommerons facteurs transneptuniens (ou Transneptuniens) – issues de

l’École de Hambourg sont des centres actifs ; elles ont aussi leur place dans l’espace cosmique et

satisfont aux lois de Kepler.

D

EUX LOIS STRUCTURELLES

L’architecture du système solaire est organisée autour de planètes et de « centres actifs

structurels » (que nous dénommons par le sigle F, en référence à leur fonction de « focalisation »

structurelle dans l’ordonnancement général du système solaire). Aussi distinguerons-nous par la suite

les simples « centres actifs » (tels que Neptune, Pluton ou les facteurs Transneptuniens) des « centres

actifs structurels » (tels que Jupiter, Saturne, Uranus).

Les « centres actifs structurels » (F) relèvent de deux lois : la loi des rythmes, et la loi des ondes

amorties.

1. La loi des rythmes

Cette loi comporte deux volets, l’un qui concerne le rythme selon lequel se situent par rapport au

Soleil les planètes et « centres actifs », et l’autre qui s’applique à leurs périodes de révolution :

3

a) La formule de Bode

Les planètes observées dans l’Antiquité, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, ainsi que la

Terre après qu’elle a été reconnue comme une simple planète occupant la 3ème place de cette suite, sont

distribuées à des distances croissantes par rapport au Soleil selon une ordonnance régulière respectant

une formule mathématique dite loi de Titius–Bode. Lorsque la planète Uranus fut découverte, elle vint

se placer avec rigueur à la place assignée par la formule de Bode. Il n’en fut pas tout à fait de même

pour Neptune qui aurait dû se trouver à 39 UA du Soleil alors que son demi grand axe ne mesurait que

30 UA. Cela fut suffisant pour discréditer la loi de Bode.

Disqualification hâtive et injuste. L’éloignement croissant des objets célestes par rapport au Soleil

est en relation avec l’attraction universelle dont la première formulation est due à Newton. Plus grande

est la distance, plus faible est l’attraction. Voici l’expression mathématique de la loi de Bode :

½ grand axe

r

= 0,4 + 0,3 x 2 n-1

La correspondance entre les distances calculées et les distances réelles est bonne pour Vénus, la

Terre, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus. En ce qui concerne Mercure, dont le rang est 0, on note un

écart entre la valeur calculée de 0,55 UA et le chiffre réel de 0,387 UA. D’où l’étrange subterfuge qui

consiste parfois à attribuer à Mercure le rang -∞, moyennant quoi tout rentre dans l’ordre. Un tel

stratagème ne peut que nuire à la crédibilité de la loi. Reconnaissons simplement que sur ce point,

comme sur beaucoup d’autres, Mercure a un statut à part, lié notamment à sa grande proximité du

Soleil ; on sait par exemple que son excentricité est chaotique, et que la précession se son périhélie

défie la mécanique newtonienne. Il est probable qu’il existe un centre sensible proche de Mercure mais

qui n’est pas Mercure. Sujet qui mériterait certainement une étude approfondie.

Le rang 4 entre Mars et Jupiter n’est occupé par aucune planète satisfaisant à la définition de

l’Union Astronomique Internationale (UAI). Cérès et Pallas sont des planètes naines. En fait le rang 4

doit être attribué à un « centre actif structurel», situé selon la formule de Bode à la distance de 2,8 UA.

Nous suggérons de donner à ce« centre actif structurel» le nom de F4, ou Astérion1. Il est remarquable

de noter qu’Astérion (ou F4) coïncide parfaitement avec le « centre de masse de la ceinture

d’astéroïdes » tel qu’il a été déterminé par les astronomes. C’est le « chainon manquant ».

Schéma de la ceinture des astéroïdes

Après Uranus, donc au rang 82, se situe le centre actif structurel F8, dont nous montrerons dans

la suite la relation avec Neptune, Pluton, et la ceinture de Kuiper. Puis viennent jusqu’aux confins du

système solaire les centres actifs structurels F9, F10, etc. Le dernier d’entre eux serait en principe le

F20, à 157 000 UA du Soleil, que nous dénommerons Eschaton, l’ultime.

1

Astérion parce que ce terme évoque la ceinture d’astéroïdes.

2

Les centres actifs structurels F5, F6, F7 correspondent respectivement aux positions de Jupiter, Saturne et Uranus.

4

b) La loi des périodes

Cette loi dérive de la 3ème loi de Kepler, selon laquelle le carré de la période sidérale P d’une

planète est proportionnel au cube de son demi grand axe. Combinée avec la loi de Bode, on obtient la

formule suivante, qui est aussi exponentielle :

P = (0,4 + 0,3 x 2 n-1)1,5

La correspondance est satisfaisante entre les valeurs calculées par cette formule et les valeurs

réelles. La loi des périodes fait un tout avec la loi de Bode, sous l’appellation générique que nous nous

proposons de lui donner de « loi des rythmes ».

2. La loi des ondes amorties

Les paramètres permettant de calculer les orbites des planètes et le mouvement de ces planètes se

placent presque tous sur des courbes caractéristiques en forme d’ondes amorties. Ce sont :

• L’inclinaison sur l’écliptique

• L’excentricité

• L’argument du périhélie

• Le terme fixe Ω de la formule utilisée pour le calcul de la position du nœud

ascendant

• Le coefficient Ω’ de la variable temps utilisée pour le calcul de la position

du nœud ascendant

• Le terme fixe M de la formule donnant l’anomalie moyenne

Cette loi, jamais exprimée à notre connaissance, traduit un mouvement d’oscillation dont

l’amplitude diminue en fonction de l’éloignement de la planète par rapport au Soleil.

Le coefficient M’ affecté à la variable temps de la formule de l’anomalie moyenne satisfait au

volet exponentiel de la loi des rythmes : plus la planète est éloignée et plus ce coefficient est petit.

On voit sur ces graphiques que Cérès3 ne répond que partiellement à ces lois, en se plaçant parfois

de façon décalée par rapport aux courbes, ce qui tend à confirmer que cette planète naine n’est pas le

« centre actif » de rang 3, même si elle en est proche. D’une manière générale les planètes naines, les

comètes et les autres « objets » du système solaire ont des caractéristiques orbitales déviantes par

rapport à celles des planètes.

Le cas de Neptune est particulier. Le graphique montre que cet astre se place parfois en décalé sur

les courbes. C’est une planète, mais ce n’est pas le « centre actif structurel » de rang 8, même si elle en

est proche.

Quant à Pluton, ses caractéristiques sont extrêmement déviantes par rapport à la loi des rythmes.

3

Cérès, ainsi que les autres astéroïdes de la même zone, tels que Junon, Pallas et Vesta.

5

L

ES OBJETS PLANÉTAIRES DE RANG

8

Comme le rang 4, qui correspond à la 1ère ceinture d’astéroïdes, le rang 8 se caractérise par une

grande variété d’objets planétaires, sur laquelle il convient de s’attarder quelque peu.

La ceinture de Kuiper

Entre 30 et 55 UA s’étend la ceinture de Kuiper, qui est encore loin d’avoir livré tous ses secrets.

Neptune s’y trouve, ainsi que Pluton et deux autres planètes naines, Makémaké et Hauméa. Le statut

de Quaoar reste encore incertain, bien que son diamètre soit de l’ordre de 1200 km. Viennent ensuite

Ixion et Varuna avec leur diamètre proche de 500 km. La planète naine Eris, à 68 UA, est en dehors de

la ceinture mais semble en être issue.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

1

/

35

100%