ETM à Sainte-Rose, pdf, 6.7 Mo

- 1

NOTE D’OPPORTUNITES POUR L’UTILISATION

DE L’ENERGIE THERMIQUE DES MERS ET LA

VALORISATION DE L’EAU FROIDE PROFONDE A

SAINTE ROSE

Filière : Energies de la Mer :

Rédacteurs : ARER, Matthieu HOARAU, Chargé de mission Energies de la Mer, [email protected] et

Mélanie SALOMEZ, Stagiaire microalgues ARER, [email protected]g

Référent : Laurent GAUTRET, [email protected] , Directeur technique

Relecture : Matthias VINARD, Chef de projet hydrogène, [email protected]

Secrétariat : Line RIVIERE, [email protected]

Date : Décembre 2008 – Juin 2009

Diffusion : Site web ARER

Version n°1

ARER – EIE Espaces Informations et Conseils - www.arer.org - [email protected] – www.island-news.org

«Promouvoir la maîtrise de l

«Promouvoir la maîtrise de l«Promouvoir la maîtrise de l

«Promouvoir la maîtrise de l’énergies et l’utilisation rationnelle des énergies renouvelables, et préserver les ressources

’énergies et l’utilisation rationnelle des énergies renouvelables, et préserver les ressources ’énergies et l’utilisation rationnelle des énergies renouvelables, et préserver les ressources

’énergies et l’utilisation rationnelle des énergies renouvelables, et préserver les ressources

naturelles locale dans une perspective de développement durable et d’adaptation aux changements climatiques

naturelles locale dans une perspective de développement durable et d’adaptation aux changements climatiquesnaturelles locale dans une perspective de développement durable et d’adaptation aux changements climatiques

naturelles locale dans une perspective de développement durable et d’adaptation aux changements climatiques

»

»»

»

Prenez contact avec notre équipe

Prenez contact avec notre équipe Prenez contact avec notre équipe

Prenez contact avec notre équipe –

––

– Tél. 02 62 257

Tél. 02 62 257 Tél. 02 62 257

Tél. 02 62 257

2

22

257

5757

57

ARER

ARER ARER

ARER -

--

- Agence Régionale Energie Réunion

Agence Régionale Energie Réunion Agence Régionale Energie Réunion

Agence Régionale Energie Réunion -

--

- Association loi 1901 à but non lucratif

Association loi 1901 à but non lucratif Association loi 1901 à but non lucratif

Association loi 1901 à but non lucratif –

––

–Organisme de formation agréé

Organisme de formation agrééOrganisme de formation agréé

Organisme de formation agréé

Siège social : 40 avenue de Soweto * BP 226 * 97456 St-Pierre Cedex

Tel : 0262 38 39 38 * Fax : 0262 96 86 91 * n° siret : 43928091800020

Membres de Droits 2009

Membres de Droits 2009Membres de Droits 2009

Membres de Droits 2009 de l’ARER

de l’ARER de l’ARER

de l’ARER

Membre associé 200

Membre associé 200Membre associé 200

Membre associé 2009

99

9

Les communes de Cilaos, Mamoudzou, Sainte-Marie, Petite-Ile, Saint-Denis, des Avirons, le SIDELEC, la SAPHIR, la Chambre Des Métiers et de

l’Artisanat, SIDR, le Conservatoire Botanique des Mascarins, Sciences Réunion, EPSMR

Partenaire associé

Partenaire associéPartenaire associé

Partenaire associé

ADEME

Note d’opportunités sur l’Energie Thermique des Mers et la valorisation de l’Eau Froide Profonde à Sainte Rose

- 2

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier de nombreuses personnes et organismes pour le

soutien technique qu’ils ont su apporter à l’ARER lors de la rédaction de cette note

d’opportunités pour l’utilisation de l’eau froide profonde à Sainte Rose. Ces

remerciements s’adressent :

Tout d’abord aux financeurs du projet, la Mairie de Sainte Rose, pour le soutien

financier à cette étude pilotée par l’ARER.

A la Région Réunion, pour son soutien à l’ARER pour le développement et la

veille technologique sur la filière « énergies de la mer ».

A l’équipe de l’ARVAM, partenaire de ce projet, avec M. Jean Pascal QUOD, M.

Jean TURQUET, M. Harold CAMBERT et M. Jean Benoit NICET, qui ont conduit les

prélèvements et les analyses de l’eau profonde au large de Sainte Rose. Ils ont

apporté leurs expertises en rédigeant le rapport sur la caractérisation des masses

d’eaux au large de Sainte Rose.

A M. Bertrand AVICE, responsable du service aménagement de la Mairie de

Sainte Rose, qui a permis l’étroite collaboration entre l’ARER et la Mairie de Sainte

Rose.

Au SHOM et à l’IFREMER, qui nous ont fournis les données bathymétriques de La

Réunion dans le cadre de nos projets de R&D sur les énergies de la mer à La

Réunion.

A Frederick DAMBREVILLE, de la société FORMATIC, qui a participé à la

réalisation des cartes bathymétriques électroniques et au soutien technique.

A l’ensemble des personnes que nous oublions, internes ou externes à l’ARER,

qui directement ou indirectement ont apporté des connaissances techniques pour la

réalisation de ce projet.

Par ailleurs, nous souhaitons remercier et féliciter, Monsieur le Maire de Sainte

Rose, Monsieur Bruno MAMINDY PAJANY pour tous les efforts de la commune de

Sainte Rose dans le domaine des énergies renouvelables, récompensés récemment

par l’obtention d’une Marianne d’Or sur ce thème.

Note d’opportunités sur l’Energie Thermique des Mers et la valorisation de l’Eau Froide Profonde à Sainte Rose

- 3

INTRODUCTION

Située sur la côte Est de La Réunion, la commune de Sainte Rose s’étend sur

17 830 hectares et possède 25 km de littoral. Son territoire se partage avec environ

14 500 hectares d’espaces naturels, environ 3000 hectares d’espaces à vocation

agricole et 216 hectares d’espace urbanisé.

Figure 1 : Carte de La Réunion avec situation de Sainte Rose

Sainte Rose possède de réels atouts touristiques de par son environnement

naturel exceptionnel, fondé sur le volcanisme actif, des topographies de forte pentes,

une pluviométrie abondante et un patrimoine faunistique et floristique marqué par

un fort taux d’endémisme. Habitée par 6680 personnes réparties sur 5 grands

quartiers, Sainte Rose compte environ 150 entreprises et un taux de chômage en

2007 d’environ 43%.

Depuis les années 80, Sainte Rose est un des piliers en termes de production

d’énergie pour La Réunion. En 1984, La Réunion était autosuffisante en énergie

électrique grâce à l’hydroélectricité, et ce en partie grâce à la centrale de 67 MW de

la Rivière de l’Est. En 2005, la première ferme éolienne réunionnaise y a aussi été

mise en route. Aujourd’hui, la plus grande ferme photovoltaïque d’Europe d’une

puissance de 10 MWc est en construction pour un raccordement au réseau

électrique en 2010.

Fort de ses atouts naturels, Sainte Rose a su s’inscrire dans une réelle politique

de développement durable à travers le développement des énergies renouvelables,

pas encore toutes exploitées. La géothermie, l’Energie Thermique des Mers (ETM) et

la valorisation énergétique des microalgues pourraient à l’avenir être des piliers

pour un retour de La Réunion en 2025 vers son autonomie énergétique.

Note d’opportunités sur l’Energie Thermique des Mers et la valorisation de l’Eau Froide Profonde à Sainte Rose

- 4

Au début de l’année 2009, Sainte Rose a été récompensée de ses efforts par

l’obtention de la « Marianne d’or du développement durable et des énergies

renouvelables ». Aujourd’hui, ses actions continuent avec la sensibilisation de la

population au développement durable et des études sur des énergies innovantes,

telles que les microalgues, la biomasse terrestre, l’Energie Thermique des Mers et

l’énergie osmotique.

Dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’ARER, la ville de Sainte

Rose a soutenu financièrement un travail piloté par l’ARER sur l’opportunité de

développer l’Energie Thermique des Mers et l’énergie Osmotique à Sainte Rose. Ce

document se concentre uniquement sur le développement de l’ETM à Sainte Rose.

Les raisons de restreindre le champ d’une telle étude sont les suivantes :

- L’ARER a mené depuis 2002 auprès de La Région Réunion un travail de veille

sur les filières technologiques des Energies Renouvelables Marines (ERM).

Parmi celles-ci une sous filière « Energie Thermique des mers » (ETM) est

apparue pertinente à La Réunion, et à priori valorisable le long des côtes de

Sainte-Rose.

- L’ETM est décrite à moyen et long terme comme potentiellement le

« nucléaire des zones intertropicales » (production de base, c'est-à-dire

produire de l’énergie 24h/24h). La Réunion est dans une phase

d’expérimentation (projet national GERRI) des énergies du futur.

- L’ETM on-shore (sur terre) nécessite des déclivités sous-marines

prononcées. Sainte Rose possède les meilleurs tombants de La Réunion (cf.

Figure 2).

- L’ETM nécessite la présence à terre si possible d’une zone de développement

économique, permettant de valoriser les produits dérivés de l’utilisation de

l’eau froide sous marine.

- Hawaï est une île à la morphologie similaire à La Réunion et exploite ces

ressources en générant 3 milliards de dollars de CA/an.

- La montée du prix du Baril de pétrole fait que les projets ETM peuvent

apparaître désormais comme viables économiquement, même en production

pure d’énergie.

Note d’opportunités sur l’Energie Thermique des Mers et la valorisation de l’Eau Froide Profonde à Sainte Rose

- 5

Figure 2 : Sites potentiels pour l’implantation de l’ETM on shore à La Réunion

(Source ARER, Mapinfo, données SHOM)

Le contenu de cette étude a été organisé comme suit :

- Une mission de prélèvement en mer d’eau froide profonde et d’analyse des

paramètres physico-chimiques de cette eau en lien avec les utilisations

économiques possibles.

- Une note d’opportunité sur le développement à Sainte Rose de l’E

EE

Energie

T

TT

Thermique des M

MM

Mers (ETM

ETMETM

ETM) et des technologies marines associées à la

valorisation de l’E

EE

Eau F

FF

Froide P

PP

Profonde (EFP

EFPEFP

EFP ou en anglais DOW : Deep Ocean

Water).

Cette eau froide profonde pourrait être utilisée dans des A

AA

Activités liées à l’E

EE

Eau

F

FF

Froide P

PP

Profonde (AEFP

AEFPAEFP

AEFP, en anglais DOWA : Deep Ocean Water Applications) telles

que :

- La production d’eau potable,

- La production d’électricité,

- L’irrigation d’espaces verts ou pour l’agriculture,

- L’aquaculture,

- La culture d’algues,

- …

Après une description de l’ETM, de chacune des activités et de la situation de la

ville de Sainte Rose, ce document traitera des réelles opportunités de

développement pour l’ETM et la valorisation de l’EFP avec en annexe une

caractérisation des masses d’eau au large de Sainte Rose.

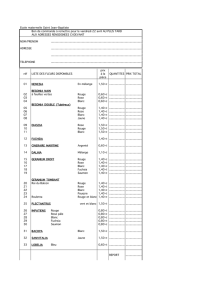

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

1

/

83

100%