QRC de culture générale

Jean-François Guédon

Françoise Lejeune

Avec la collaboration de Jean-Michel Rolland

QRC de culture générale

© Groupe Eyrolles, 2008

ISBN : 978-2-212-53998-1

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

© Groupe Eyrolles

7

THÈME 1

Histoire, politique

1. L’histoire commence avec l’invention de l’écriture.

Décrivez le cadre dans lequel cette invention a été

rendue possible.

Les origines de l’écriture ont fait l’objet de nombreuses recherches, avec des conclu-

sions souvent différentes. Voici la thèse actuellement la

mieux partagée.

C’est en Mésopotamie, et plus précisément à Ourouk,

ville sumérienne du sud de l’Irak (aujourd’hui Warka),

que l’écriture fut inventée. Vers 3300 avant J.-C., une

culture différente des cultures villageoises apparaît : il

s’agit de la première urbanisation, avec une organi-

sation sociale hiérarchisée, un accroissement de la popu-

lation et du commerce, dominée par un roi-prêtre. Restent de cette époque des

tablettes d’argile, gravées par les scribes avant d’être cuites. L’écriture est de type

cunéiforme (formée de clous qui s’assemblent pour composer des pictogrammes).

Repères

Cadrage historique

C’est la date de l’invention de l’écriture qui est retenue pour marquer la

fin de la préhistoire et le début de l’Histoire.

Le jury attend de vous au minimum une date

approximative de l’invention de l’écriture.

Il accordera sans doute beaucoup d’indulgence aux

candidats qui s’approcheraient suffisamment de la

bonne réponse, par exemple en écrivant « 3 000

à 4 000 ans avant notre ère en Mésopotamie ».

L’Antiquité

8© Groupe Eyrolles

La plupart des historiens font commencer l’Antiquité avec l’invention de

l’écriture vers 3 500 ou 3 000 avant Jésus-Christ. La tradition fait s’éteindre

l’Antiquité en 476, après la déposition du dernier empereur romain

d’Occident, Romulus Augustulus, par Odoacre, roi d’un peuple germani-

que, les Hérules.

2. Quels événements marquent le début et la fin

de l’histoire de l’Égypte pharaonique ?

L’histoire de l’Égypte pharaonique commence avec Narmer qui, aux environs de

3 000 avant J.-C., parvient à unifier en une seule nation les tribus du Nil et de son

delta. Il fonde ainsi le « Double-Pays » composé par la Haute-Égypte, au sud, et la

Basse-Égypte, au nord. Cette longue histoire s’achève d’une façon dramatique avec le

suicide de Cléopâtre, reine d’Égypte, en 30 avant J.-C., et le rattachement de l’Égypte

à l’empire romain.

L’Égypte a ensuite été envahie par les Arabes, ce qui fait qu’il n’existe que très peu de

lien de parenté entre le peuple de l’Antiquité et la plupart de la population actuelle.

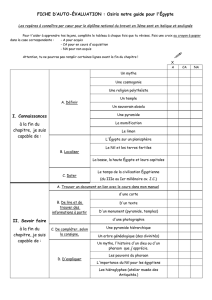

3. Ramsès II fut-il un grand pharaon, et pourquoi ?

Ramsès II fut incontestablement un grand pharaon et ce dans tous les sens du

terme ! Sa momie mesure 1,72 m (taille très grande pour l’époque) et nous a permis

d’apprendre que ce pharaon était roux et était un robuste guerrier.

Son règne, d’une durée de 66 ans, est exceptionnellement long et marque une

période de stabilité, ainsi que la dernière grande période de prospérité de l’Égypte

ancienne.

Ramsès II, grand bâtisseur, nous a laissé ses célèbres colosses en façade des temples

d’Abou Simbel.

Comme son père Séthi Ier, il veut protéger l’Égypte

contre les Hittites d’Asie, et il fait face à cette menace

dès le début de son règne. Il remporte une grande

victoire, et les Hittites proposent à l’Égypte une véritable

alliance et la paix. Il s’agit sans doute du premier traité de paix connu au monde. Le

roi Hittite propose alors à Ramsès II d’épouser l’une de ses filles.

Le bon candidat citera le nom du père de Ramsès,

pour bien le situer dans la généalogie des pharaons.

© Groupe Eyrolles 9

Pour aller plus loin

Christiane Desroches-Noblecourt

Née en 1913, Christiane Desroches-Noblecourt a été l’une des Françaises

les plus connues dans le monde culturel, au cours de la seconde moitié

du XXe siècle, et elle conserve toujours un grand prestige international.

Elle fait carrière comme conservateur en chef des Antiquités égyptiennes

au musée du Louvre, puis conservatrice

générale, professeur à l’école du Louvre, et

conseillère de l’Unesco auprès du Gouver-

nement égyptien.

Elle crée notamment le Centre égyptien de

documentation et d’études sur l’ancienne

Égypte (Cédéa) au Caire, et le Centre franco-

égyptien des temples de Karnak et de sauve-

garde des monuments de Nubie. Elle participe activement à de nombreuses

académies ou instituts, et au Conseil national de l’enseignement supérieur

et de la recherche.

4. En quoi Hammourabi fut-il un grand roi babylonien ?

Hammourabi est le sixième roi de Babylone. Il règne de 1792 à environ 1750 avant

J.-C. Il assure l’hégémonie de Babylone sur la Mésopotamie et unifie la langue,

(l’akkadien), la religion et surtout la loi de son royaume au travers de son célèbre

code : le Code d’Hammourabi.

Ces lois, gravées sur des stèles (visibles actuellement au musée du Louvre), étaient

placées sur les places publiques, de façon à être connues de tous. L’objectif était de

fournir un ensemble de règles et un système de peines rigoureuses et proportionnées

en fonction des fautes. L’une de ces règles a survécu jusqu’à nos jours : elle énonce

qu’un suspect est innocent tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée (c’est le prin-

cipe de la présomption d’innocence).

5. Qu’avait de particulier la dynastie des Ptolémées,

en Égypte ?

À la mort d’Alexandre le Grand, l’un de ses généraux, Ptolémée Ier, reçoit l’Égypte

en partage. Ptolémée Ier a donc la particularité d’être un pharaon d’origine grecque.

Recommandation pour l’oral : le candidat qui,

interrogé sur l’Égypte ou sur ses temples, saurait

parler de Christiane Desroches-Noblecourt et de

son œuvre, aurait de fortes chances de gagner

un ou deux points de bonification.

■ ■ THÈME 1 ■ ■ ■

L’Antiquité

10 © Groupe Eyrolles

Il donne l’impulsion intellectuelle et commerciale à la future grandeur d’Alexan-

drie. En 288 avant J.-C., il fait construire un musée qui héberge une université, une

académie et la fameuse bibliothèque d’Alexandrie, abritant 700 000 volumes. Il fait

traduire en grec les œuvres de tous les auteurs transmis à la bibliothèque.

6. Expliquez le rôle de Solon dans l’instauration

de la démocratie athénienne.

Solon (né vers 640 av. J-C., mort en 558 av. J.-C.),

homme d’État, législateur et poète athénien, est élu

archonte de - 594 à - 593 et instaure la timocratie ou

démocratie censitaire. C’est également lui qui interdit

l’esclavage des paysans endettés. Sa grande réforme insti-

tutionnelle consiste à établir une hiérarchie fondée non

plus sur la naissance, mais sur la richesse (quatre classes de citoyens selon leur

richesse).

7. Expliquez les fonctions respectives de l’Ecclésia,

la Boulè et l’Héliée dans la Grèce antique.

Réponse brève

Il faut pour répondre à cette question distinguer l’ordre

législatif de l’ordre judiciaire.

L’E cclésia et la Boulè appartiennent à l’ordre législatif (tous les citoyens font partie

de l’Ecclésia, tandis que seuls 500 membres siégent à la Boulè).

L’Héliée appartient à l’ordre judiciaire. Les héliastes et les bouleutes sont tirés au sort.

8. Commentez l’origine des mots « ostracisme »

et « stochocratie ».

Le mot ostracisme tire sa racine d’ostracas (coquilles d’huître) et correspond à un

bannissement. En effet, les citoyens votaient à l’Héliée au moyen de coquilles

d’huîtres (ou de tessons de poterie).

Si vous êtes capable de citer le VIIe siècle avant

notre ère, puis le VIe, vous pourrez vous démarquer

d’autres candidats moins précis. L’étude de la Grèce

antique est indispensable pour vous permettre de

mieux comprendre les circonstances de l’apparition

de la démocratie dans le monde.

Boulè, Boulê : les deux formes de transcription sont

correctes.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%