relations entre biodiversité et exploitation forestière

159

Rev.For.Fr.L- 2-1998

RELATIONS ENTRE BIODIVERSITÉ

ET EXPLOITATION FORESTIÈRE :

BASES POUR UNE MÉTHODE D’ANALYSE

M.DECONCHAT -G.BALENT -S.VIÉBAN

FrançoiseLAUGA-REYREL

EXPLOITATION FORESTIÈRE ET ENVIRONNEMENT

La sylviculturedelamajoritédes forêts françaises consisteen une gestion àmoyen ou long terme,

de l’ordredeplusieurs décennies.L’exploitation des produits de cette sylvicultureconstitue une

phaseincontournable où l’action de l’homme sur laforêt est plus fortequ’àd’autres périodes.

Toutes les parcelles forestières gérées sont concernées par l’exploitation qui touche plusieurs

dizaines de milliers d’hectares par an. Ses caractéristiques (saison,intensité,matériel utilisé,etc.)

influencent fortement les capacités de laforêt àassurer les fonctions économiques,écologiques et

sociales quilui sont généralement assignées.Réciproquement,la sylvicultureet les conditions

technico-économiques déterminent en partie les modes d’exploitation possibles.

D’unpoint de vueéconomique,les caractéristiques de l’exploitation forestièreinfluent sur les

revenus qu’unpropriétairepeut tirer de saforêt.Mais cette récolteest aussi unacte sylvicole qui

modifie les possibilités de lagestion ultérieuredu boisement (Rotaru,1984).

D’unpoint de vueécologique,on assimile généralement l’exploitation à une perturbation naturelle

du système écologique, sans quele terme perturbation ait ici un sens négatif. C’est une modifica-

tion brutale et temporairedes conditions du milieu qui tend ensuiteà retrouver unnouvel état

d’équilibredynamique,plus ou moins proche de son état initial(Pickett,Kolasaet al.,1989).

Du point de vue social,pour le grand publicde plus en plus citadin et sensibiliséaux enjeux envi-

ronnementaux,l’exploitation forestièreapparaît souvent comme une atteintegrave, voireirréversible,

àcequ’il considèrecomme étant undes milieux les plus naturels.Les attentes environnementales

concernant laforêt secristallisent souvent sur cettephaseparticulièrement visible et intensedel’ac-

tion humaine sur laforêt.

La gestion àlong terme des forêts nécessitedoncde mieux cerner quels sont les effets des diffé-

rents types d’exploitations forestières.Denombreux travaux portent sur les aspects économiques,

en particulier ceux de l’AFOCEL-ARMEF (Cuchet,1995),ou sur les aspects liés àlaperception et

l’accueil du public(Moreau,1993;Brunson et Reiter,1996). Sicertains aspects écologiques sont

étudiés,comme les effets sur la régénération ou sur la structuredu sol (Moreau,1993),peu de

travaux portent directement et explicitement sur les effets de l’exploitation sur labiodiversité,prise

dans un sens plus large quela richesseenessences forestières ou lanaturedes espèces végétales

concurrentes.

Pourtant,labiodiversitéest au cœur de nombreuses et intenses discussions nationales et interna-

tionales (écocertification des forêts,conventions internationales sur laconservation de ladiversité

biologique,labellisation d’entreprise),qui vont sans doutefortement orienter lagestion forestière

(Larsen,1994 ; Bailly et Sturm,1995 ; Brédif,1995 ; Rosendal,1995).

Les entreprises forestières du groupe La Rochette,laSEBSO (1),laSOFOEST (2)et le Comptoir des

Bois(3), sont des acteurs importants de l’exploitation forestièreenFrance(4).Elles sont donc très

directement concernées par ces orientations environnementales et leurs influences sur leur activité

d’exploitation.

Sous lapression des exigences environnementales de la société, tant au niveau localqu’au niveau

international,les Forestières La Rochetteont pris consciencequ’il leur était nécessaired’élaborer

une politique visant àmieux prendreencomptel’environnement.Cettedémarche s’est traduitepar

l’élaboration en 1994 d’unPlanEnvironnement d’Entreprise(PEE)quidétermine les objectifs et les

moyens de ces progrès (Forestières La Rochette,1994).

La biodiversitéest bien évidemment inclusedans ceplan. Mais il a vitefallu se rendreàl’évidence

que,dans cedomaine,les connaissances manquaient.Unprojet de recherche visant àfournir des

résultats utilisables par les Forestières La Rochettepour améliorer leurs pratiques d’exploitation vis-

à-vis de labiodiversitéaétéélaboréencollaboration avecl’INRA.Ce travail fait l’objet d’une thèse,

débutée en août 1995,dont ladémarche générale est présentée ci-après,car elle nous semble sus-

ceptible d’intéresser d’autres acteurs de lafilièreforestièreet de susciter des discussions àpartir

des choix méthodologiques et des hypothèses de travail retenues.

EXPLOITATION FORESTIÈRE ET BIODIVERSITÉ :DÉMARCHE D’ÉTUDE

L’objectif du travail est de proposer des modifications des pratiquesd’exploitation forestièrede

l’entrepriseafin queleurs effets sur labiodiversitésoient conformes àdes objectifs environne-

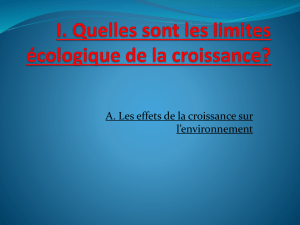

mentaux.Notredémarche consistedans unpremier temps àdistinguer trois parties dans cet

énoncé:labiodiversité,les objectifs environnementaux et les pratiques d’exploitation (figure1,

p. 161).

Ces distinctions constituent unélément clef de ladémarche sur lequel il faut insister.Onconsidère

qu’il y a(1) des mécanismes écologiques (biodiversité) quipeuvent êtrecompris et modélisés avec

objectivité. Il y ad’autrepart (2)les “fonctions”attribuées àlaforêt associées àdes valeurs portées

par des groupes sociaux et déterminées àlafois par les connaissances scientifiques,mais aussipar

leurs représentations de lanature(Barthod,1996;Lélé et Norgaard,1996).Enfin,les pratiques(3)

permettent d’intervenir sur certains aspects du fonctionnement écologiquedu milieu pour atteindre

unobjectif donné. Une analyseparticulièredeces parties nous apparaît comme une condition du

succès de lapolitiqueenvironnementale de l’entrepriseou celle de tout autreorganisme.

M.DECONCHAT -G.BALENT -S.VIÉBAN -FrançoiseLAUGA-REYREL

160

(1) Sociétéd’Exploitation des Bois du Sud-Ouest approvisionnant l’usine de pâteàpapier PyrénéCell àSaint-Gaudens(Haute-

Garonne).

(2)Sociétéforestièredel’Est approvisionnant l’usine de pâteàpapier Cellurhône àTarascon (Bouches-du-Rhône).

(3)Approvisionne l’usine de carton La RochetteVénizel (Aisne).

(4) Les Forestières La Rochetteachètent 3millions de tonnes/an, soit 10%du bois commercialiséenFrance.

La biodiversité:modélisation écologiquedes effets de l’exploitation

•Zone d’étude

La zone d’étude est limitée aux coteaux du sud-ouest de Toulouse. Ils sont couverts d’une forêt très

morcelée,principalement paysanne ou étroitement imbriquée avecl’agriculture. La structuredomi-

nanteest le taillis-sous-futaie ; néanmoins,on y observe une très grande diversitéde structureet

de gestion. Les Chênes et le Châtaignier dominent,le Charme et le Hêtre sont aussiprésents ; il y

a souvent unmélange de plusieurs essences (Bois,1995 ; Guyon et al.,1996).

Le type d’exploitation principalest lacoupe de taillis-sous-futaie,avecmaintien d’arbres de futaie

en réserveou balivage de jeunes brins;lacoupe raseest aussipratiquée pour les boisements ayant

unfaible potentiel sylvicole. Lemilieu conditionne souvent le mode d’exploitation possible, selon la

naturedu boisement, sa valeur, son accessibilitéet l’avenir qu’on peut luienvisager.Ces exploita-

tions correspondent à une intervention brèveet intense sur le milieu; elles sont parfois la seule

action sylvicole notable.

Nous avons choisicette zone en raison des travaux scientifiques sur labiodiversité réalisés par l’INRA

(Balent et Courtiade,1992;Icaran,1995) et quifournissent une basedeconnaissanceessentielle

pour notre travail de recherche. Le

caractèremixtedecetteforêt,imbri-

quée avecdes territoires agricoles,

constitue une autre spécificitéàpren-

dreencomptedans les discussions

sur les critères environnementaux,

vis-à-vis de régions ou de pays plus

forestiers.Ces caractéristiques par-

ticulières,la zone biogéographique

etles méthodes d’analysedifféren-

cient ce travail d’autres études,appa-

remment similaires,quiportaient sur

des forêts souvent plus grandes et

ayant une vocation sylvicole plus

marquée,avecd’autres méthodes et

d’autres objectifs (Frochot,1975;

Ferry et Frochot,1990; Bersier et

Meyer,1994 ; Muller,1994). Enoutre,

il n’y apas d’enjeu environnemental

fort sur cette zone,comme c’est le

cas sur lachaîne pyrénéenne proche,

et quiaurait pu interférer de façon

Techniqueet forêt

161

Rev.For.Fr.L- 2-1998

OBJECTIFS

F

m3

POUR ATTEINDRE

DES OBJECTIFS

ÉCONOMIQUES ET

ENVIRONNEMENTAUX

ON AGIT SUR

LES PROCESSUS

ÉCOLOGIQUES

PARLES PRATIQUES

SYLVICOLES ET D’EXPLOITATION

MARTELAGE

ABATTAGE

DÉBARDAGE

Figure1

POUR UNE ÉVALUATION

ENVIRONNEMENTALE DES EFFETS

DE L’EXPLOITATION FORESTIÈRE

SUR LA BIODIVERSITÉ,

nous proposons de distinguer

3 composantes:

les objectifs,

les processus écologiques

et les pratiques d’exploitation

conflictuelle avecnos recherches.Enfin,cette zone est unbassin d’approvisionnement important de

laSEBSO pour l’usine de pâteàpapier de Saint-Gaudens touteproche.

•Méthode

La biodiversitéd’un sitepeut s’évaluer au niveau génétiqued’une population,au niveau spécifique

d’une communautéou au niveau “écosystémique” d’unpaysage (appelé parfois écocomplexe). On

peut en considérer des aspects de composition (nombredes espèces par exemple),de structure

(stratification) ou de fonction (multiplicitédes voies métaboliques)(Franklin,1988).

Les effets de l’exploitation forestière sur labiodiversitédoivent êtreévalués dans le temps,en rela-

tion avecladynamiquede reconstitution du couvert forestier.Selon l’intensité,lafréquenceet l’am-

plitude de laperturbation causée par l’exploitation,le milieu perturbé va retrouver,après un temps

de résilience, unétat plus ou moins proche de son état initial(Balent,1994). Une coupe peut avoir

uneffet drastiquequelques années mais ne pas hypothéquer la reconstitution du milieu initialaprès

quelques décennies.

Comme il n’est pas possible de suivrel’évolution d’une coupe sur le temps nécessaireàla recons-

titution du couvert forestier (approche diachronique),nous avons utilisé une approche synchronique.

Elle consisteàcomparer entreelles des placettes dont l’âge,c’est-à-direle temps écoulé depuis la

dernièreexploitation,est suffisamment varié pour reconstituer une série chronologique.

•Échantillonnage

L’échantillon de baseest constituédeplacettes circulaires de 400 m2formant la série chronologique

de reconstitution du couvert après l’exploitation,dans des situations diverses.La placettecorres-

pond à une échelle d’étude assez fine quipermet une analysedes effets des principaux facteurs

associés au chantier d’exploitation. Cependant,d’autres analyses,quine sont pas présentées ici,

porteront sur une échelle plus large permettant d’évaluer les effets de lamosaïquedes coupes sur

labiodiversitéd’unbois dans son ensemble mais aussi sur une échelle plus fine pour voir en quoi

les techniques d’exploitation augmentent ladiversitéintra-placetteet quelles en sont les consé-

quences.

L’âge des placettes varie de 1an(des coupes de l’année) àplus de 50ans,c’est-à-diredes par-

celles qui seront exploitées dans les années à venir.Elles ont étéchoisies dans des grands massifs

forestiers et dans des petits bosquets typiques de la zone d’étude. Les placettes font partie de par-

celles dont la taille varie de moins d’unhectareàplusieurs dizaines d’hectares.Afin d’obtenir une

variabilitéplus grande des facteurs,nous n’avons pas sélectionné uniquement des coupes de la

SEBSO.

•Traitement des données

La modélisation seferapar lacomparaison des observations de biodiversitédes placettes,en rela-

tion avecles facteurs quipeuvent l’influencer.Ces facteurs sont liés àl’exploitation,mais aussiaux

caractéristiques de milieu de laplacetteou à son contexte. Des analyses multifactorielles,du type

AnalyseFactorielle des Correspondances avecVariables Instrumentales (AFCVI), seront utilisées à

cettefin (Prodon et Lebreton,1994).

•Indicateurs de biodiversité

L’utilisation de plusieurs groupes spécifiques pour évaluer labiodiversitéparaît utile pour prendre

en compte ses aspects structurels et fonctionnels (Huston,1994). Chaquegroupe réagit àdes fac-

teurs quilui sont propres,àdes échelles d’espaceet de temps particulières.Les groupes d’espèces

interagissent ensemble et établissent ladimension structurelle de labiodiversité; celaest parti-

M.DECONCHAT -G.BALENT -S.VIÉBAN -FrançoiseLAUGA-REYREL

162

culièrement vrai sil’on considèreles relations entreles arbres et les autres groupes d’espèces.En

choisissant des groupes participant àdes processus biologiques différents dans le fonctionnement

de l’écosystème,par exemple des producteurs autotrophes,des consommateurs et des décompo-

seurs,on peut avoir une approche de son état de fonctionnement.Nous avons choisi trois groupes

d’espèces qui sont utilisés conjointement sur les mêmes unités d’observation :la végétation,les col-

lemboles du sol et les oiseaux.La confrontation des résultats de chacundes groupes et leur

combinaison dans une analysefonctionnelle d’ensemble constituent des enjeux scientifiques impor-

tants dans ce travail. Onpeut faireles hypothèses suivantes quant àla sensibilitédechaquegroupe

vis-à-vis de facteurs liés au milieu,au contexteou àl’exploitation,au niveau d’une parcelle. Elles

peuvent servir de baseàdes discussions méthodologiques.

•La végétation

Àlabasedes chaînes trophiques,lanaturedela végétation influefortement sur le fonctionnement

de l’écosystème. Les arbres,en particulier, structurent le milieu en strates différant par l’abondance

de lalumière. L’exploitation vamodifier ladisponibilitéenlumièreet en eau mais aussiprovoquer

des perturbations localisées par les engins (ornièrehumide).

Onpeut fairel’hypothèse suivantequant àl’évolution de ladiversité végétale. L’augmentation forte

de lalumièreet de ladisponibilitéeneau,ainsiqueles perturbations localisées,conduisent à une

forteaugmentation de ladiversité végétale dans les années qui suivent lacoupe,par l’arrivée d’es-

pèces héliophiles ou opportunistes (Barkham,1992). Lefort développement des ronces finit par

appauvrir ladiversitébotanique. La fermeturedu milieu par lacanopée des arbres en croissance

élimine la ronceà son tour sans queladiversitén’augmente. Une hétérogénéitéhorizontale,des

arbres en réservepar exemple,apportelocalement une diversitéplus importante. Beaucoupplus

tard,lorsqueles événements ont provoqué une hétérogénéitédans lacanopée (trouée,différence

de hauteur,etc.),ladiversité végétale augmentedenouveau avecl’installation d’uncortège

d’espèces inféodées au milieu forestier et bien adaptées àla station (Gilliamet al.,1995).

•Les collemboles

Cegroupe de petits insectes est de plus en plus utilisécomme indicateur de l’activitébiologiquede

lalitièreet de l’humus (CanceladaFonseca, 1990;Setalaet al.,1995). La plupart des espèces sont

très sensibles àl’humiditédu sol.

Onpeut supposer qu’ils devraient par conséquent êtredéfavorisés justeaprès lacoupe. La recons-

titution de lacommunautédoit sefaire rapidement àpartir de noyaux de populations ayant pu

survivreaux modifications du milieu.

•Les oiseaux

L’évolution des communautés d’oiseaux nicheurs,principalement les passereaux,en relation avec

ladynamiqueforestièreadéjàétéabondamment étudiée (Frochot,1975; Ferry et Frochot,1990;

Muller,1994). Cependant,les forêts de la zone retenueprésentent d’autres spécificités (morcelle-

ment,hétérogénéité,etc.) quin’avaient pas étécomplètement prises en comptedans ces travaux.

Onpeut supposer quelacomposition de lacommunautédes oiseaux vadépendredela structure

de la végétation et de son évolution (cf. paragraphe concernant la végétation,ci-dessus)(Bersier

etMeyer,1994).

Les facteurs liés àlamorphologie spatiale du bois et de lacoupe (surface,forme,compacité,etc.)

doivent probablement influer.D’après les travaux antérieurs,lacommunautéavienne d’unbois

dépend de laprésenced’unmilieu intérieur quiapportedes espèces nouvelles par rapport aux

espèces communes des lisières (Icaran,1995). La position d’une coupe dans le bois, selon qu’elle

Techniqueet forêt

163

Rev.For.Fr.L- 2-1998

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%