L`image - C.H.D. Vendée

Bienvenue à

Site de la Roche-sur-Yon

> Dr Jesus José AGUILAR GARCIA,

assistant en imagerie médicale

> Dr Thomas CUVIER, praticien

contractuel en onco-hématologie

> Dr Anne-Cécile GOARIN, praticien

hospitalier en gynécologie-obstétrique

> Dr Jacques GOINEAU, praticien

contractuel aux soins palliatifs

> Dr Lionel HOMER, praticien

contractuel en gynécologie-obstétrique

> Dr Cyril LECONTE, praticien

contractuel au Centre Fédératif de Pré-

vention et de Dépistage

> Dr Cathelle LEMARCHAND,

assistante spécialiste au SAMU-SMUR-

Urgences

> Dr Elodie MENAGER TABOUREL,

praticien contractuel en onco-hémato-

logie

> Dr Elise MOIRE, assistante spécia-

liste en onco-hématologie

> Dr Marine MORRIER, assistante

spécialiste en médecine post-urgence

> Dr Jean-François RAMEE,

praticien contractuel en onco-

hématologie

> Dr Kristell TAILLANDY, assistante

spécialiste en onco-hématologie

Au Revoir

Site de la Roche-sur-Yon

> Dr Guillaume DEGENNE, assis-

tant spécialiste aux soins palliatifs

> Dr Louis Bertin FOGANG, praticien

hospitalier au SAMU –SMUR – Urgences

> Dr Nathalie MARTY, praticien

contractuel au Centre Fédératif de Pré-

vention et de Dépistage

> Dr Caroline POUDOU, assistante

spécialiste en gynécologie obstétrique

Site de Luçon

> Dr Lylia NADAF, praticien contrac-

tuel en soins de suite et de réadaptation

spécialisés

> Dr Yves DIDION, praticien hospita-

lier en imagerie médicale

Site de Montaigu

> Dr Nadjia BENYELLES, praticien

contractuel aux urgences

> Dr Josué SOUSSANA, praticien

attaché au Centre Périnatal de Proximité

Changement de Service

Site de Luçon

Dr Elyse VALSER, praticien hospi-

talier en addictologie (auparavant en

poste aux urgences)

Sommaire

> Édito

> Bienvenue /

Au Revoir /

Changement de Service

page 1

> Un gériatre dans le service

de chirurgie orthopédique du

CHD VENDÉE

page 2

> La recherche clinique issue

du CHD VENDÉE au cœur de

la lutte contre les infections

nosocomiales à travers le projet

de recherche clinique intitulé

DEMETER

> Relais de friction

hydro-alcoolique

des mains des soignants

sur une journée :

record du monde battu

au CHD VENDÉE le 5 mai 2015

> Nouvelles consultations

en pédiatrie

page 3

> Première naissance d’un bébé

issu d’une fécondation in vitro

au centre Procréalis

à La Roche-sur-Yon

> FLASH

page 4 BRÈVES MÉDICALES

numéro 46 > juillet 2015

édito

Le plan triennal 2015-2017 d’efcience et de performance du sys-

tème de soins, appliqué aux hôpitaux, porte sur tous les aspects de

leurs activités : invitation à développer l’ambulatoire, à améliorer la

pertinence des actes et de la prescription, à optimiser les achats, à

maîtriser les dépenses de transport sanitaire et de médicaments…

Le CHD VENDÉE s’inscrit dans cette stratégie de modernisation avec

notamment un projet d’unité commune de médecine polyvalente am-

bulatoire (hors chimiothérapies déjà regroupées) dont la mise en œu-

vre est attendue n 2015 avec une montée en charge en 2016.

L’établissement poursuit par ailleurs l’exécution de son schéma direc-

teur immobilier avec certains chantiers en voie d’achèvement comme

par exemple :

la livraison en septembre 2015 du nouveau bâtiment des urgences,

bientôt suivie par la réhabilitation des locaux existants (de la n octo-

bre 2015 à la mi-octobre 2016) ;

l’ouverture en octobre 2015 d’une plateforme logistique sur l’em-

placement de l’ex-magasin NETTO, qui aura pour effet de désen-

combrer le site de La Roche-sur-Yon d’une partie de la circulation

des transporteurs ;

la livraison de la grande aile rénovée du bâtiment principal

d’hospitalisation sur le site de La Roche-sur-Yon en novembre 2015.

Parallèlement l’établissement construit les bases nécessaires au

développement de ses complémentarités avec ses partenaires publics

ou libéraux en mettant en œuvre un Dossier Patient Interopérable

(dont une première étape a été le choix du groupe Maincare Solutions

le 22 juin dernier, à l’issue d’un dialogue compétitif de plusieurs mois),

et en déployant le réseau d’images PACS.

Ainsi, les sujets développés dans ce numéro des Brèves médicales,

tels que l’intégration d’un gériatre à l’équipe de chirurgie orthopédique,

ou le nancement d’un nouveau projet de recherche clinique

en réanimation, révèlent le dynamisme des équipes médicales

dans tous les domaines, mais ne sont pourtant que les prémices

des profonds remaniements dans l’organisation des soins qui se

préparent institutionnellement, en termes d’aménagement territorial,

de coopérations, d’échanges, de mutualisations et de qualité des

prestations.

Yvon Richir, Directeur Général

BRÈVES MÉDICALES > Publication semestrielle

> Directeur de publication : Y. RICHIR > Admi-

nistration, rédaction : R. Ouisse - Direction des

Usagers et de l’Accueil > n° ISSN : 1167-2072

> Dépôt légal : 1er trimestre 1992 > PAO : C. DUDIT

1

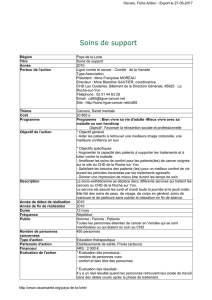

L’image

Un gériatre en chirurgie orthopédique

Vendée

Un gériatre dans le service

de chirurgie orthopédique du chd vendée

> L’orthopédie au CHD

Le service spécique de chirurgie orthopédique et

traumatologie a été créé au CHD en 1977 mais ce

n’est qu’en 1981 que la « garde » de chirurgie se

scindera en spécialités « viscérale » et « orthopé-

die ».

Aujourd’hui, ce service comprend 50 lits d’hospita-

lisation complète et un service de chirurgie ambu-

latoire.

L’équipe médicale sous la chefferie du Dr Guillaume

VENET se compose de 6 chirurgiens orthopédistes,

3 internes, 1 gériatre.

L’équipe paramédicale est importante avec 2 cadres

de santé (Lydie METEIER et Sylviane GOMEZ),

27 IDE, 35 aides-soignantes, 2 agents des services

hospitaliers et 7 secrétaires.

Ce service accueille des patients adultes, hospitali-

sés pour :

- de la chirurgie orthopédique programmée (pro-

thèse de hanche, genou, épaule…) ;

- de la chirurgie non programmée consécutive

à des traumatismes (fractures, accidents de la

route…) ;

- des infections des tissus osseux.

Ces patients sont admis dans le service :

- par le biais des urgences (pour les trauma-

tismes) ;

- par des transferts d’autres services ;

- par des entrées directes du domicile (pour la

chirurgie programmée, et après consultation du

chirurgien référent).

Le service de chirurgie orthopédique et trauma-

tologie a accueilli 773 patients (tout âge confon-

du) en 2014, qui sont restés hospitalisés en

moyenne 5 jours.

> Les patients âgés en orthopédie :

l’exemple des fractures

du col du fémur

> Quelques chiffres

d’épidémiologie générale

En France, le nombre de séjours pour fracture de

l’extrémité supérieure du fémur augmente de 0,3%

par an depuis 1998. La fracture de l’extrémité supé-

rieure du fémur touche surtout les sujets âgés, voire

très âgés. On constate une augmentation progres-

sive de l’âge moyen des sujets fracturés.

> Conséquences :

> Risque de décès : il s’agit d’une pathologie

grave, le risque de décès augmentant avec l’âge.

Il est de 2% chez les femmes de moins de 80 ans

au cours de l’hospitalisation, pour atteindre 8,3%

chez les plus de 95 ans. Ce taux de mortalité est

plus élevé chez les hommes, allant jusqu’à 15%

de mortalité chez les hommes de plus de 94 ans

au cours de l’hospitalisation. Les taux de mor-

talité à plus long terme sont variables selon les

études mais varient de 14,7% à un an à 46% à un

an chez les patients de plus de 90 ans.

Les études montrent une diminution progressive

de cette mortalité en France, avec une diminution

de la mortalité plus importante chez les patients

âgés, probablement par une meilleure prise en

charge opératoire et péri-opératoire de ceux-ci.

> Risque de perte d’autonomie : près de la moi-

tié des patients ne récupère pas leur autonomie

antérieure après un an. Seuls 25% des patients

mobiles sans aides regagnent leur autonomie

antérieure à 3 mois post-opératoire ; 20% des

patients deviennent grabataires. Les facteurs de

risque les plus importants sont le faible niveau

d’autonomie antérieure et la survenue d’un épi-

sode confusionnel post-opératoire.

Les conséquences d’une perte d’autonomie chez

les sujets âgés sont multiples. Elle entraine l’inter-

vention de personnes extérieures pour les actes

de la vie quotidienne, une modication du lieu de

vie, une modication de la vie affective intrafami-

liale, un risque de maltraitance des aidants. Les

conséquences économiques sont également im-

portantes : les dépenses de l’assurance maladie

pour les personnes âgées dépendantes seraient

de l’ordre de 20,9 milliard d’euros en 2011.

> Le CHD, un hôpital innovant

dans l’amélioration

de la prise en charge

des patients âgés en orthopédie

Depuis quelques années, les chirurgiens ortho-

pédistes ont décelé un besoin de prise en charge

adaptée pour ces patients âgés. Un partenariat

entre chirurgiens et gériatres s’est donc développé

progressivement sous différentes formes selon les

régions : consultations, avis spécialisés, création

des services dédiés…

Le service d’orthopédie du CHD VENDÉE est

doté d’un gériatre à temps plein depuis décembre

2013. Ce gériatre prend en charge les patients de

plus de 75 ans venus pour un motif traumatolo-

gique (fracture du col du fémur, fracture du bas-

sin, hématome sur chute…).

Les Drs Romain DECOURS et Martine MARTIN-

GRELLIER du pôle de gériatrie se partagent actuel-

lement cette mission.

> Objectif : adapter le mieux possible la prise en

charge chirurgicale, médicale et paramédicale à ces

patients fragiles, à risque de complications.

> Missions

Le gériatre :

- prend en charge les patients dès leur sortie du

bloc opératoire, voire avant si la chirurgie est re-

tardée et suit le patient tout le long de son séjour

en collaboration avec le chirurgien orthopédiste ;

- dépiste les pathologies fréquentes dans cette

population particulière : ostéoporose, troubles

des fonctions supérieures, polymédication… ;

- oriente les patients de la façon la plus adaptée

dans la lière gériatrique : retour à domicile avec

aides, transfert en service de soins de suite et

réadaptation, consultation gériatrique à distance,

hôpital de jour gériatrique mais aussi consulta-

tions spécialisées ;

- prend contact avec le médecin traitant ou la

structure d’accueil si besoin ;

- rédige un courrier de sortie résumant l’hospita-

lisation, les comptes rendus des examens com-

plémentaires et biologiques, le traitement à pour-

suivre ;

- propose une consultation d’évaluation géria-

trique à distance de l’hospitalisation ;

- sensibilise le personnel à la gériatrie par la

prise en charge globale de chacun des patients,

par des formations théoriques régulières, par la

mise en place de stratégies validées, spéciques

pour les pathologies et syndromes gériatriques

(par exemple : confusion aiguë, dénutrition, es-

carres..).

> Activité en 2014

320 patients traumatisés de plus 75 ans ont été sui-

vis par le gériatre.

Le bilan de fonctionnement à un an est globalement

positif concernant :

- la transmission des informations aux inrmières

pour les dossiers médicaux complexes ;

- la prise en charge globale et pas seulement de

la pathologie ;

- la prise en charge rapide des patients ;

- la communication avec les médecins traitants,

les familles, les autres structures d’hospitalisa-

tion pour améliorer les transferts ;

- la présence médicale quotidienne et perma-

nente dans le service pour une prise en charge

respectueuse et personnalisée de la personne

âgée.

> Projets

Depuis peu, des consultations pré-opératoires

pour les patients les plus fragiles (plus de 85 ans,

plus de 75 ans à la demande du chirurgien ou de

l’anesthésiste) sont mises en place pour les pa-

tients devant bénécier de la pose de prothèse de

hanche (chirurgie programmée), an de préparer au

mieux l’hospitalisation et d’éviter au maximum les

complications en particulier le syndrome confusion-

nel post opératoire.

Collaboration étroite avec le service de court séjour

de gériatrie qui va ouvrir prochainement.

> Conclusion

La présence permanente d’un gériatre dans le

service d’orthopédie du CHD est une avancée in-

déniable et innovante dans la région. Elle permet

une prise en charge optimale des patients âgés

dont la population s’accroit en nombre et en âge

chaque année en Vendée.

Contacts avec le gériatre :

Dr Martine MARTIN-GRELLIER

Chef du pôle médecine gériatrique

et SSR polyvalents et spécialisés

Nouvelles consultations

en pédiatrie

De nouvelles consultations ont peu à peu fait leur apparition au CHD

VENDÉE, répondant ainsi aux besoins de santé des enfants vendéens

et de leur famille. Ces consultations se déroulent au 2e étage du Bâtiment

T, au milieu des consultations de pédiatrie-néonatologie, tout à côté de

l’hôpital de jour et du secteur d’hospitalisation de pédiatrie. Il s’agit de :

> Consultation de génétique clinique, assurées par le Dr Bertrand

ISIDOR et le Dr Marie VINCENT, généticiens du CHU de Nantes. Elles

ont lieu un mardi et un vendredi par mois. Elles s’adressent bien sûr

aux enfants, mais aussi, de plus en plus, aux adultes atteints de pa-

thologie génétique. Il peut s’agir d’un avis consultatif demandé par un

autre spécialiste, du suivi de patients ayant une maladie connue, ou

d’une demande de conseil génétique en cas d’antécédents familiaux.

> Consultations d’onco-hématologie pédiatrique. Cette consulta-

tion conjointe est effectuée par le Dr Fanny RIALLAND, oncopédiatre

au CHU de Nantes, et le Dr Dominique MEDINGER, dans le cadre du

réseau Onco Pays de Loire. Elle permet d’assurer en proximité le suivi

des enfants atteints de leucémie et cancer en rémission, ou de maladie

hématologique bénigne. Elle a lieu l’après-midi du 2e mardi du mois.

> Consultation de médecine physique et réadaptation pédiatrique.

Depuis décembre 2014, le Dr Xavier COUTAND, médecin MPR spé-

cialisé pour les enfants, assure deux consultations hebdomadaires.

Toutes ces consultations ont d‘abord pour but d’apporter aux enfants

vendéens des consultations très spécialisées en proximité. D’autre part,

elles contribuent grandement à accroître nos compétences et à renforcer

les liens entre le service de pédiatrie-néonatologie et des services très

spécialisés, non disponibles au CHD VENDÉE.

Dr Pierre Blanchard

Chef de service de pédiatrie-néonatologie

Relais de friction

hydro-alcoolique des mains des

soignants sur une journée :

record du monde battu

au CHD VENDÉE le 5 mai 2015

Dans le cadre du dixième anniversaire de la campagne mondiale d’hy-

giène des mains « un soin propre est un soin plus sûr » organisée

par l’Organisation Mondiale de la Santé, le CHD VENDÉE s’est mobilisé

le 5 mai 2015 pour organiser un relais de friction hydro-alcoolique

des mains. Ce relais était réalisé par les personnels soignants médicaux

et paramédicaux appartenant à l’ensemble des services accueillant des

patients et des résidents sur les 3 sites du CHD VENDÉE (La Roche-sur-

Yon, Luçon et Montaigu).

Le record à battre était de 277 frictions réalisées par le personnel de l’hôpi-

tal Kowloon Tong de HONG-KONG en une journée datant du 5 mai 2014.

Le principe retenu par le relais au CHD était le suivant :

> Chaque soignant qui acceptait d’y participer réalisait une friction hy-

dro-alcoolique des mains selon une méthodologie rigoureuse (mains

sans bijoux, respect des 7 étapes de la technique, durée de friction

minimale 30 secondes), puis passait le acon de produit hydro-al-

coolique au soignant suivant et ainsi de suite.

> L’accompagnement était réalisé par le personnel médical et

paramédical du service d’hygiène hospitalière du CHD VENDÉE qui

a visité l’ensemble des services selon un parcours déni de 7H à 19H.

> L’ensemble du relais a été suivi par un Huissier de Justice asser-

menté.

Le record de HONG-KONG a été battu puisqu’un total de 463 frictions

a été réalisé et authentié par Huissier.

Ce nouveau record va faire l’objet d’une demande d’enregistrement dans

le Guinness Record.

Au-delà du chiffre réalisé, ce record est une preuve de l’engagement des

professionnels du CHD dans la prévention des infections nosocomiales et

de l’hygiène hospitalière.

Dr Guillaume KAC

Chef du service d’Hygiène Hospitalière

La recherche clinique

issue du CHD VENDÉE au cœur de la lutte

contre les infections nosocomiales

à travers le projet de recherche clinique

intitulé DEMETER

Après 2012 et le projet NUTRIREA 2 (portant sur l’évaluation des modalités d’ad-

ministration de la nutrition des patients sous assistance respiratoire en réanimation),

après 2013 et le projet HYPERION (portant sur l’évaluation de 2 cibles de température

corporelle dans les suites d’un arrêt cardio-circulatoire sur un rythme non choquable),

un nouveau projet de recherche clinique issu de la réexion de praticiens hos-

pitaliers du CHD VENDÉE a obtenu en 2014 un nancement à travers un appel à

projets organisé par le Ministère de la Santé et destiné à promouvoir des projets

de recherche clinique de grande ampleur. Il s’agit du projet intitulé DEMETER.

Le projet DEMETER est original à différents titres. Il s’agit avant tout d’une étude

de prévention, démarche inhabituelle dans notre

système de santé axé principalement sur le

soin curatif. Ainsi, le projet DEMETER va

évaluer la mise en place d’une stratégie

de prévention des pneumonies

bactériennes survenant pendant

le séjour des patients admis en

réanimation et dont l’état de santé

a nécessité la mise en place d’une

assistance respiratoire invasive via une

sonde d’intubation qui relie les poumons

du patient au respirateur articiel (ventilation

mécanique). Ces pneumonies acquises

sous ventilation mécanique (PAVM)

représentent la principale infection

associée aux soins dans les services

de réanimation. Les PAVM touchent,

en 2013, plus d’un patient sur

10 requérant une ventilation

mécanique. Leur survenue est

associée à une augmentation

de la morbidité (augmentation

de la durée de ventilation

mécanique, de la durée

du séjour hospitalier et une

moindre qualité de vie ultérieure

pour les patients ventilés plus de

21 jours) et de la consommation en

soins. La stratégie de prévention

évaluée dans le projet DEMETER

correspond à la mise en place

du drainage des sécrétions sous-

glottiques (DSS). Le principe du DSS

est de diminuer le passage de sécrétions

porteuses d’infection vers les poumons

normalement stériles.

La réalisation du drainage des sécrétions

sous-glottiques nécessite l’utilisation de sondes d’intubation spéciques dont l’ac-

quisition représente un surcoût initial (d’environ 15 € par sonde) indéniable. Dans le

contexte actuel de fortes contraintes nancières, ce surcoût qui peut paraître néglige-

able en comparaison des coûts liés à un séjour en réanimation, reste un véritable frein

dans la disponibilité des sondes d’intubation permettant la réalisation du DSS non

seulement au sein des services de réanimation mais aussi dans les unités de soins

susceptibles d’intuber les patients avant leur admission en réanimation (SAMU-SMUR,

urgences, bloc opératoire…). Ainsi, un des autres aspects originaux du projet DE-

METER est d’évaluer cette stratégie de prévention (le DSS) non seulement sur

l’efcacité clinique mais en mettant cet aspect fondamental en balance avec

les coûts liés aux dépenses de santé (principalement hospitalières) pendant

l’année suivant l’admission en réanimation. Le projet DEMETER rentre ainsi dans

le champ de l’évaluation médico-économique dont l’objectif est de déterminer les in-

terventions en santé les plus efcientes et d’apporter des éléments de réexion dans

la prise de décision publique.

Le projet DEMETER devrait débuter en novembre prochain et se terminer en novem-

bre 2018. Les résultats en seront connus courant 2019. S’ils s’avèrent positifs, la

diffusion du DSS au sein des services de réanimation pourrait représenter une réelle

avancée concernant la sécurité des patients requérant une ventilation mécanique :

moins d’infections nosocomiales, utilisation moindre d’antibiotiques, diminution de

la durée du séjour hospitalier et peut-être une meilleure qualité de vie des patients

survivants. En raison de la fréquence des PAVM, ces impacts potentiels pourraient

également participer au contrôle de l’émergence et de la diffusion des bactéries

multi-résistantes.

Docteur Jean-Claude LACHERADE

Service de réanimation polyvalente

Membre de la Commission d’Epidémiologie et de Recherche Clinique (CERC) de la

Société de Réanimation de Langue Française (SRLF)

32

Première naissance d’un bébé

issu d’une fécondation in vitro

au centre Procréalis à La Roche-sur-Yon

Le vendredi 27 mars 2015 est née Lilou, un peu plus de 10 mois après l’ouverture du centre

Procréalis à La Roche-sur-Yon.

Le centre d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) Procréalis est le fruit d’une collaboration de

trois acteurs de santé majeurs en Vendée : le Centre Hospitalier Départemental Vendée, la clinique

Saint-Charles et le laboratoire de biologie médicale Biorylis.

Les premières Fécondations In Vitro (FIV) y sont réalisées depuis juillet 2014. Les résultats sont très

encourageants avec 44% de chance de grossesse lorsqu’un embryon est transféré.

Procréalis s’est doté des dernières technologies en matière de biologie de la reproduction en

s’équipant d’un embryoscope qui permet le suivi en temps réel des embryons. Le centre vendéen est

le septième en France à s’équiper d’un tel matériau de pointe.

> Présentation du centre

Chaque structure apporte des moyens humains, matériels et immobiliers à travers un Groupement

de Coopération Sanitaire (GCS). Les locaux se situent dans la clinique Saint-Charles, 11 Bd René

Lévesque 85000 La Roche-sur-Yon.

Le centre fonctionne autour d’une autorisation clinique portée par la clinique Saint-Charles et une

autorisation biologique portée par le laboratoire Biorylis qui avait déjà une activité d’AMP mais limitée

à la prise en charge des inséminations articielles depuis 1998.

La création d’un centre AMP basé à La Roche-sur-Yon permet de compléter l’offre de soins

existante pour les couples vendéens. Elle vise à améliorer l’accès aux soins d’un point

de vue géographique, évitant les déplacements répétés vers les départements limitrophes

notamment.

Procréalis est une structure dédiée à l’AMP. Au même niveau, on retrouve l’activité clinique et le

laboratoire permettant ainsi des échanges constants et une communication clinico-biologique

optimale, indispensable à une prise en charge de qualité en AMP. Les locaux ont été conçus an de

faciliter ces échanges dans une atmosphère chaleureuse, calme et sereine.

Le centre a ouvert le 19 mai 2014 et est agréé pour les activités suivantes :

> préparation de sperme en vue d’insémination articielle ;

> fécondation in vitro sans micromanipulation ;

> fécondation in vitro avec micromanipulation ;

> conservation des embryons.

L’équipe est composée de 6 gynécologues, 2 biologistes, 2 inrmières, 3 secrétaires et 5 techniciennes

de laboratoire. Elle encadre aussi des internes qui sont en formation dans cette spécialité.

Pour optimiser le parcours de soin, un secrétariat unique centralise les rendez-vous pour les consul-

tations et les différents examens cliniques et biologiques (tél. : 02.51.44.10.60). Les couples peuvent

venir directement ou être adressés par leur gynécologue ou leur médecin traitant.

Cette plateforme multidisciplinaire permet aux couples qui le souhaitent une prise en charge com-

plète et optimale de leur désir d’enfant.

FLASH

> Approbation du Groupement

de Coopération Sanitaire « GCS BIOLOGIE 85 »

Par arrêté du 9 avril 2015, l’Agence Régionale de Santé

des Pays de la Loire a entériné la convention constitutive du

Groupement de Coopération Sanitaire « GCS BIOLOGIE 85 »

entre le CH de Fontenay le Comte, le CHD VENDÉE et le CH

Loire Vendée Océan. Il s’agit d’exploiter, pour le compte de ses

membres et pour répondre aux besoins de leurs patients, un

laboratoire de biologie médicale multi-établissements.

> Chirurgie ambulatoire

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90 CHD VENDEE

Objectif

201420132012

78,7% : c’est le taux de chirurgie ambulatoire pour le CHD

VENDÉE en 2014 pour 43 gestes marqueurs, contre 78,8% au

niveau départemental et 78% au niveau régional.

Il augmente de +5,1 points contre une hausse de +3,3 points

pour les établissements vendéens et +2,8 points pour les

établissements régionaux.

Ces données conrment la forte progression et l’accès en

bonne place de l’établissement au sein de la région.

> HéliSMUR

Comme les deux années passées, le deuxième HéliSMUR ré-

gional nancé par l’Agence Régionale de Santé, a repris son

positionnement estival en Vendée pour les quatre mois d’été.

Positionné au CHU d’Angers pendant le reste de l’année, il a

rejoint l’hélistation du site de La Roche-sur-Yon dès le lundi

1er juin au matin, et ce jusqu’au 30 septembre.

L’appareil mis à disposition par la société INAER est de marque

Eurocopter (EC135), de couleur jaune ; il peut transporter qua-

tre personnes en plus du patient. Il peut rejoindre n’importe

quel point du département en quelques minutes (maximum

20 mn pour Noirmoutier) et se poser soit sur une hélistation

aménagée, soit sur une zone plane et dégagée (terrain de

sport, plage, ...).

Il est opérationnel de 8H à 22H, 7 jours sur 7, sauf condi-

tions météos défavorables. Il doit cependant libérer l’hélista-

tion chaque soir pour permettre l’arrivée d’un autre appareil si

besoin, et de ce fait, il va se stationner tous les soirs à l’aéro-

drome des ajoncs.

Pour mémoire, il a effectué l’an passé 137 missions sur

la même période (dont 68 interventions primaires). Son dé-

clenchement, sous la responsabilité du SAMU 85, a permis de

réduire considérablement les délais d’interventions et de trans-

port retour, ainsi que le temps de mobilisation des équipes.

4

1

/

3

100%