Les enjeux du développement de la région métropolitaine de

Les enjeux du développement de la région métropolitaine de

Montréal

Par Marcel Côté, associé fondateur, Groupe SECOR

Mise en contexte

Au cours des 150 dernières années Montréal a pu accéder au rang de métropole influente en

Amérique du Nord. C’est par sa position stratégique, sa force d’innovation et son arrimage à un réseau

de transport développé que Montréal a pu s’affirmer comme le cœur économique du Canada.

Cependant, cette situation ne perdurera pas dans le temps et la ville aux Mille Clochers sera reléguée

en deuxième position face à la progression de Toronto.

La région de Montréal connaît depuis des décennies un problème récurrent qui affecte

réellement le potentiel de croissance de la métropole. En effet, la région montréalaise est aux prises

avec l’enjeu fondamental de la production insuffisante de richesse. Cette problématique contrecarre les

possibilités de développement et de croissance que devrait connaître une métropole de cette taille.

Cette situation s’illustre par le fait que la région de Montréal se retrouve en queue de peloton en

Amérique du Nord en terme de richesse. Comprendre la situation stratégique structurelle de la

métropole permettra de cerner ses faiblesses et ses potentiels. En fait, en contrôlant la pratique

économique de la région montréalaise, les autorités seraient à même de se pencher sur d’autres

problématiques qui affectent la santé économique, sociale et culturelle de la région métropolitaine.

Diagnostic d’une métropole

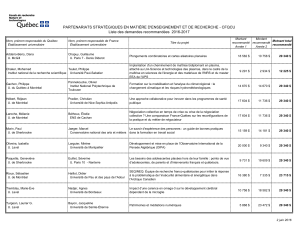

En termes de taille, la région métropolitaine de Montréal se situe en seizième place en

Amérique du Nord avec ses 3,6 millions d’habitants. Par sa population, la région montréalaise se

retrouve en seconde place au Canada. Cette situation devrait rester inchangée au cours des 10 à 15

prochaines années. Or, en terme de marché, elle se retrouve à siéger dans une position bien inférieure.

Ceci s’explique par la faiblesse du revenu per capita de ses habitants.

Montréal s’inscrit dans

la situation des villes de la côte

est américaine, soit les grandes

villes centenaires. Par ce fait, la

métropole se situe dans la même

situation que des villes comme

Boston, Philadelphie ou

Baltimore, soit une augmentation

très faible de sa population,

moins de 1 % de croissance de

population. Or, à la différence de

celles-ci, Montréal n’arrive pas

à hausser le revenu per capita de

ses habitants dans les mêmes

taux que ses consoeurs. En fait, la métropole tout en restant en croissance, demeure au ralenti face aux

grandes villes américaines du continent. Par contre, fait intéressant, Montréal connaît un

développement équivalent à celui de Toronto mis à part le haut taux de croissance démographique de

cette dernière. Somme toute, Montréal continue d’avoir le plus bas taux par revenu per capita de

l’ensemble des grandes villes canadiennes et un des niveaux les plus bas en Amérique.

En fait, de nombreux indicateurs démontrent la perte de vitesse en terme de croissance de la

métropole québécoise vis-à-vis des autres grandes villes canadiennes. Par exemple, Toronto, avec

seulement 40 % de plus de population, possède deux fois plus de sièges sociaux d’affaires et deux fois

plus d’espaces à bureaux. Ces faits complétés par une immigration 4 fois plus importante sont des

facteurs décisifs pour l’avenir d’une ville. Ces indicateurs témoignent des problèmes structurels que

connaît la ville. La combinaison de la faible localisation de sièges sociaux et une immigration aussi

timide illustrent l’état de l’attractivité de la capitale économique de la province de Québec. Ainsi, tous

ces éléments combinés désavantagent la métropole et se posent dans la productivité des citoyens de la

région métropolitaine montréalaise. Dans la période de 2002 à 2007, la productivité, par heure

travaillée, de Montréal a diminué de 0,2 %.

Ces facteurs témoignent de l’un des problèmes fondamentaux que connaît Montréal depuis

près de 20 ans, soit sa faible productivité. Dans ce domaine, la métropole se situe quasiment à la

traîne en Amérique du Nord. Plus précisément, elle se situe à la 29e place sur un palmarès de 30 villes,

juste avant Riverside… une banlieue de Los Angeles.

Par contre, il est admis que la région a réussi à légèrement améliorer son sort au cours des

années, notamment en diminuant son taux de chômage. En effet, celui-ci est dorénavant plus bas que

celui d’une ville comme Toronto. Cette situation permet d’affirmer que la ville a réussi à améliorer la

situation de son marché du travail. Cependant, cette situation ne suffit pas à produire un phénomène

d’attractivité. Ceci peut se confirmer par un facteur clé, soit la hausse des prix des logements. Cet

indicatif leur permet de témoigner de la demande pour le sol que la ville subit. Donc, si le prix par

mètre carré augmente faiblement, il en résulte nécessairement une demande faible, ce qui est

sensiblement le cas de Montréal.

Pronostic d’une situation

L’explication classique de cette situation reviendrait à la base économique moins dynamique

de la région face à ses concurrents. En effet, Montréal se retrouve à être le lien central d’un des

hinterlands les plus pauvres du pays, soit la province du Québec. Ceci expliquerait la perte de

principaux centres d’affaires du Canada.

À ce premier problème s’ajoute l’enjeu primordial de la métropole, soit celui de l’éducation.

En effet, normalement, on considère Montréal comme une capitale du savoir et une ville d’étudiants

avec ses nombreux centres universitaires, mais dans les faits, la métropole connaît un des taux de

scolarité les plus bas en Amérique du Nord. Dans un contexte de productivité, c’est un élément

essentiel pour assurer à un milieu les outils nécessaires pour se développer. En effet, une population

instruite est à même de connaître les techniques et les processus pour produire efficacement et

rapidement des biens tangibles ou des services.

À ces éléments s’ajoute une immigration faible vue la taille de la métropole. L’immigration est

incontestablement un élément incontournable à la productivité d’une ville puisque ces nouveaux

arrivants amènent avec eux un ensemble de savoirs et de techniques potentiellement utiles à

l’émancipation de la région en termes de rendement de temps ou d’innovations scientifiques,

bureautiques ou manufacturières. Avec la situation présentement en cours au Québec, soit le problème

de la reconnaissance des acquis de ces populations, la région ne peut tirer au maximum les bénéfices

que cette tranche de la population pourrait apporter à la société.

Enfin, la région montréalaise est affectée par un facteur important qui est sa singularité

linguistique. Celle-ci représente un coût inhérent à Montréal au niveau des investissements au sein de

l’Amérique du Nord anglaise puisqu’elle rebute à un nombre important de compagnies. La barrière de

la langue continue après des décennies d’efforts de constituer un frein au développement économique

de la métropole au sein du continent. Les entreprises sont toujours aussi frileuses à venir faire des

affaires dans une région largement dominée par la langue française.

En somme, on observe un indice de globalisation assez faible. Cet indicateur illustre les liens

qu’entretient une région avec le reste du monde. Celui de Montréal se situe au 86e rang selon le GaWC

(Toronto se situe au 15e rang). Ceci s’explique par l’ensemble des facteurs, subséquemment

mentionnés, accablant la capitale économique du Québec d’un manque de lien avec l’extérieur.

Perspectives et avenir

Cependant, malgré tous ces éléments défavorables à Montréal, il faut constater que la

métropole parvient à tirer son épingle du jeu en ce qui a trait au développement de son propre marché

du travail. En effet, certains signes permettent de percevoir la création d’une toute nouvelle économie,

celle du savoir.

Les chiffres le

confirment, la vieille économie

manufacturière montréalaise

qui est présentement en déclin

se renouvelle vers de nouveaux

domaines. Ces secteurs se

situent dans les hautes

technologies comme

l’aérospatiale, les technologies

des télécommunications, des

sciences de la vie, de la chimie,

etc. Cependant, il est à noter

que le manufacturier de haute

technologie plafonne en termes

de création d’emplois. Ceci

pourrait tirer sa source du fait

que la ville a su plus rapidement que ses compétitrices tirer profit de ces créneaux spécialisés et

entreprendre la mise en place d’un marché des hautes technologies. Ceci s’illustre par l’importance de

ce marché au sein de l’économie de Montréal. Le secteur manufacturier de haute technologie constitue

2.7 % de l’ensemble des emplois comparativement à seulement 1.9 % pour Toronto.

Par la suite, un

autre élément

encourageant se dessine

pour la métropole, soit

celui de la progression

constante et importante du

domaine des services de

haute technologie. En

effet, Montréal se situe,

comme l’ensemble des

grandes villes

canadiennes, un essor de

son domaine de service high-tech. Sachant que les services de haute technologie se localisent

relativement dans des milieux innovants et prospères, ceci témoigne du changement de cap qui

s’opère au sein de la ville de Montréal. Ce domaine fournit actuellement près de 4,5 % des emplois

dans la métropole, un niveau comparable à celui observé dans les autres grandes métropoles

canadiennes. Cependant, il est à noter qu’il y a quelques années Montréal figurait comme le leader

dans ce type d’industries et que présentement elle se fait dépasser en nombre absolu d’emplois par la

ville Reine, Toronto.

Cependant, dans l’ensemble, la ville de Montréal se retrouve dans une position relativement

acceptable en Amérique du Nord en ce qui a trait à l’ensemble des secteurs de hautes technologies.

En effet, la métropole se situe au 8e rang comme ville manufacturière high-tech et au 6e rang dans la

concentration des emplois de services de haute technologie. Cette situation engendre au sein de la

métropole québécoise une réelle intensité dans le domaine des hautes technologies en regard à

l’importante concentration des emplois au sein de cette région. Cet indicateur abonde dans le sens du

renouvellement de la base économique de la ville, puisque le générateur de toute cette effervescence

repose sur la recherche et le développement de nouvelles technologies qui elles-mêmes se modifient

au cours des années. Donc, une ville, qui conserve son intensité dans ce domaine, témoigne d’un

continuel renouvellement de sa base technologique. En chiffres, ce domaine équivaut à près de

111 000 emplois dans la région montréalaise répartis principalement dans les domaines des sciences

de la vie, de l’aérospatial et des technologies des communications.

Un autre secteur ayant un fort potentiel de développement est incontestablement l’industrie

culturelle. Montréal se retrouve à être, depuis quelques années, un milieu très riche pour la création de

tous genres. Ceci peut se comprendre par deux facteurs clés :

• La rencontre de divers courants culturels stimulant la créativité

• Des investissements élevés en production française

La rencontre de différents courants culturels s’explique en partie par la langue française

prédominante. En effet, puisque cette langue prédomine dans la région montréalaise, ceci permet de

garder une certaine distance face à la culture américaine. Cette situation permet à la culture québécoise

de s’émanciper sans être submergée par l’exposition anglo-saxonne. Cette immunité linguistique a

fourni les bases nécessaires pour conserver et développer une culture typiquement québécoise. Cette

même situation favorise l’émancipation de cultures étrangères sur le territoire de la province en

laissant une fenêtre de développement au sein de la ville. Ceci permet un choc des idées entre diverses

conceptions artistiques provenant de milieux bien différents. Cette situation est idéale pour un créateur

qui peut dans un même endroit s’approvisionner dans un large spectre d’idéologies et de conceptions

bien différentes les unes des autres.

Cette immunité linguistique promulguée par la langue française a favorisé l’apparition de toute

une industrie de production artistique. En effet, le besoin de produire ses propres produits culturels

découle de cette rétention linguistique empêchant la complète submersion par la culture américaine.

En produisant leur propre culture, ceci favorise l’économie artistique dans des domaines aussi variés

que le cinéma, la musique, la télévision, l’écriture, etc. Par contre, leurs produits ne sont conçus que

pour des marchés locaux. Le système permet de produire beaucoup de biens culturels mais ne possède

pas les caractéristiques nécessaires à leur exportation vers de nouveaux marchés.

Un autre domaine excessivement vigoureux dans cette région est celui de l’éducation. Avec

ses 175 000 universitaires, Montréal se situe dans une position enviable. Ses 34 000 étudiants aux

études supérieures (maîtrise et doctorat) lui confèrent la seconde place en termes d’importance en

Amérique du Nord. Ceci se traduit par une importance toute particulière en ce qui a trait à la

recherche. En effet, Montréal est la ville au Canada où les investissements en R&D sont les plus

importants. Cependant, cette situation tend à disparaître au profit de Toronto qui pourrait dépasser

cette métropole sous peu comme ville numéro #1 en recherche au Canada. Ceci n’est pas l’idéal

puisque ceci pourrait faire perdre les meilleurs chercheurs de Montréal qui seraient attirés vers les

Universités torontoises ayant de plus importants budgets de recherche.

Les enjeux de région métropolitaine de Montréal

L’éducation

Depuis la décision par le gouvernement du Québec de moins soutenir financièrement les

Universités mais bien plus les élèves par des prêts et une diminution de leur coût de scolarisation,

l’écart entre les sommes versées aux Universités québécoises et celles du reste du Canada s’est creusé

par une différence de l’ordre de 15 %. Ce manque de financement ne peut qu’affecter la recherche

auprès de ces institutions d’enseignement en les rendant moins attractives pour les chercheurs. Or,

pour une ville qui possède le plus de centres de recherche au Canada, cette situation est dramatique et

pourrait affecter les perspectives d’avenir de Montréal.

En fait, la décision

du gouvernement de

financer en priorité les

étudiants au lieu des

établissements

d’enseignement va à

l’encontre des résultats de

nombreuses recherches. En

effet, une corrélation

négative entre les frais de

scolarité et le nombre

d’étudiants peut être développée puisque les données entre les régions nous indiquent qu’il n’y a pas

de lien entre le fait de subventionner l’accessibilité aux études et le nombre d’étudiants entrants. C’est

ce qui prédomine actuellement dans la métropole québécoise. En effet, celle-ci possède l’un des

niveaux de diplomation secondaire et universitaire les plus bas en Amérique pour une grande ville.

Ceci affecte inévitablement la productivité puisqu’une grande majorité d’individus n’accède pas aux

études techniques et universitaires permettant de développer les capacités génératrices de plus-value.

Comparativement, Montréal possède un taux de diplomation universitaire de 26 % contre 33

% à Toronto et 31 % à Vancouver. Ceci pourrait tirer sa source du retard contracté durant la période

précédent la Révolution tranquille. En effet, les villes du Québec avaient un retard important au niveau

de la scolarité comparativement au reste du Canada. Cette situation fut inversée avec la Révolution

tranquille mais pourrait continuer à conserver une trace sur cette société expliquant ce retard en la

matière.

Cependant, sachant qu’une seule année de plus de scolarité permet en moyenne de développer

de 2,8 à 3,2 % de plus en productivité, en rendant les travailleurs plus habiles, en leur inculquant de

meilleures techniques, en développant de bonnes facultés de raisonnement, en leur permettant de

posséder une meilleure capacité analytique, etc. les autorités d’une ville devraient davantage se

pencher sur l’enjeu de l’éducation de leur population dans une perspective économique. En fait, les

retards contractés en éducation minent les possibilités de croissance de la métropole.

Néanmoins, il faut comprendre que ce n’est pas réellement l’action de la formation ou de la

recherche qui engendre un réel développement économique. En effet, le poids des études universitaires

sur l’économie ne contribue qu’à un faible 0,6% comme valeur ajoutée au PIB. Le véritable apport se

situe plutôt dans les résultats de la formation. Ceux-ci permettent de développer une plus grande

efficacité et une efficience accrue de la part des travailleurs. Ceci dans le contexte du travail permet

d’engendrer des profits substantiels et accroit la productivité de la région. Donc, tant que la question

de la scolarisation des citoyens ne sera pas réglée, la métropole subira des manques de croissance

dus à la faiblesse des ressources humaines.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%