Dr LEGRAND.pub - CHU de Charleroi

Article de synthèse

RMC-2013 4 1

Vers de nouvelles stratégies de dépistage

de l’infection par le VIH ?

Docteur Jean Claude LEGRAND

Chef de service Médecine Interne - Clinique des Maladies Infectieuses

Centre de Référence Sida

Docteur Remy DEMEESTER

Clinique des Maladies Infectieuses

CHU de Charleroi - Centre de référence Sida

Mots clés : dépistage, infection, VIH, SIDA

1. Au commencement était le virus …..

L

’infection par le VIH se caractérise par une longue phase sans signes ou symptô-

mes clairement identifiables par les personnes infectées elles-mêmes.

Longtemps considérée à tort comme une phase où le virus est quiescent, cette période

conduit en réalité à une altération de l’état de santé que l’on pourrait résumer comme un

vieillissement accéléré de l’organisme, avec entre autre un impact sur le système cardio-

vasculaire pouvant faciliter les accidents cardiaques et neurologiques, et surtout une des-

truction progressive de l’immunité cellulaire.

Par ailleurs, pendant cette période de plusieurs années, les risques de transmission du

virus à l’insu des partenaires sexuels (ou de partage de seringues) est important.

L

a phase symptomatique (la « maladie » comme disent encore aujourd’hui les

patients°, ou le stade Sida (pour les professionnels) est marquée par l’arrivée des

affections opportunistes.

Certaines, si elles ne sont pas mises d’emblée en relation avec cette infection par le VIH,

peuvent être incorrectement diagnostiquées, traitées et même… ne pas déclencher un

test de dépistage du VIH : le cancer du col de l’utérus, un zona, une tuberculose, une

septicémie à Salmonelle, une candidose œsophagienne…

Article de synthèse

RMC-2013 4 2

A

ujourd’hui, dans les pays où le traitement est largement accessible, la mortalité est

devenue faible (de l’ordre de quelques dizaines de personnes par an en Belgique)

et non plus liée nécessairement à une infection opportuniste mais souvent à d’autres

causes : des cancers non clairement liés au VIH, la co-infection par le VHC (hépatite C),

des accidents cardio-vasculaires, des troubles métaboliques dont le diabète et l’hyperli-

pémie, des suicides,….. Meurent encore réellement du Sida, c’est-à-dire d’une infection

opportuniste, les personnes qui arrivent très tardivement dans les structures de soins, en

général parce qu’elles ont été dépistées tardivement ou parce qu’ils ont été perdus de

vue et non traités.

A

u sens strict, le dépistage est destiné à mettre en évidence un état (en l’occurren-

ce ici une infection) chez une personne qui n‘en a aucun signe ou symptôme. On

élargit cette définition aux situations où les personnes ont éventuellement des signes

ou symptômes suggérant l’infection mais n’en sont pas conscientes.

Un test de dépistage doit être sensible (ne pas passer à côté d’une infection) mais

peut être non spécifique (avoir un faux positif).

Le test classiquement utilisé en Belgique reste l’Elisa sur un échantillon sanguin, com-

prenant la recherche d’anticorps et éventuellement d’une partie du virus (l’antigène

p24). Un test positif doit être confirmé par une autre batterie de tests (dont le Western

Blot), réservés aux laboratoires de référence.

Les délais de réponse sont de l’ordre de quelques jours à 15 jours dans la pratique

courante.

Le test peut être positif 2 à 3 semaines après le geste contaminant (relation sexuelle ou

partage de seringues) mais peut ne l’être que quelques semaines plus tard mais de

toute façon moins de 2 à 3 mois. Les tests de 4

ème

génération (qui recherchent anti-

corps et antigène p24) sont plus précoces que les tests de 3

ème

génération (qui ne re-

cherchent que les anticorps).

Le dépistage comprend la réalisation d’un test de dépistage encadré dans une prati-

que qui peut être fort variable : à l’insu ou à la demande, systématique ou ciblé, isolé

ou dans le cadre d’un chek up,…

Ce test peut être demandé en routine, entouré d’une consultation pré et post-test

(counselling), accompagné ou non de conseils de prévention plus généraux. Ceux-ci

peuvent aller du simple conseil d’utilisation du préservatif ou de l’abstinence jusqu’à

une réelle promotion d’une sexualité épanouie et responsable.

La politique de dépistage vise à organiser les dépistages en accord avec des objec-

tifs généraux de santé publique… et de soins individuels.

L’évaluation de cette politique ne peut se limiter à la constatation des augmentation

et diminution des cas dépistés chaque année.

Article de synthèse

RMC-2013 4 3

2. Le traitement comme outil de prévention

L

’objectif premier du traitement de l’infection par le VIH est de prévenir les

infections opportunistes et les complications liées à cette infection, y compris le

décès.

L’expérience et les données épidémiologiques montrent que cet objectif est, chez nous,

largement atteint.

Un deuxième objectif est la quasi disparition de la transmission de la mère à l’en-

fant (notamment en obtenant une charge virale indétectable

1

au moment de l’accouche-

ment). Ici aussi, expérience et données épidémiologiques montrent que cela marche.

Un troisième objectif est la diminution du risque de transmission lors de relations

sexuelles (et, du moins sur une base théorique, lors du partage de seringues et

d’accidents professionnels).

Plusieurs études observationnelles et des modèles mathématiques vont dans ce sens.

Nous reproduisons ci-dessous un graphique donnant le risque calculé de transmission

dans un couple homosexuel sérodiscordant (où l’un des partenaires est infecté et l’autre

pas) comparant l’utilisation du préservatif (en tout ou partie), au traitement amenant une

charge virale indétectable et à la combinaison des deux.

L’usage qu’on peut faire d’une telle information ne fait pas l’unanimité dans les secteurs

de la santé, de peur notamment qu’elle soit utilisée pour dévaloriser l’importance de l’u-

sage du préservatif.

Article de synthèse

RMC-2013 4 4

Tout ceci est en faveur d’un traitement

précoce de tous les patients infectés par le VIH

(c’est-à-dire quand le taux de T4 est encore élevé et

que le patient n’a pas encore fait de complication)

De fait, dans un premier enthousiasme lié à l’arrivée des « tri-thérapies » en 96-97,

la tendance était de traiter tout le monde. Mais à ce moment, ces tri-thérapies étaient fort

lourdes en terme de nombre de pilules et d’effets secondaires. L’idée de prendre un tel

traitement pendant des dizaines d’années et non plus quelques mois ou années comme

c’était le cas auparavant, avec les complications métaboliques observées, a fait retarder

le moment opportun du début du traitement (habituellement lorsque le taux de T4 est ré-

gulièrement en-dessous de 350-400 cell/mm³).

Depuis quelques années, le traitement anti-rétroviral (ARV) est devenu plus

convivial, avec moins d’effets secondaires et donc l’adhérence au long cours peut être

meilleure. Ainsi, un traitement de départ peut ne comporter que 3 pilules 1 x par jour et

peut se simplifier en deux voire 1 seule pilule par jour. L’idée est donc maintenant de

commencer plus tôt sans attendre une diminution du taux de T4.

P

ar ailleurs, les données de la littérature et l’expérience montre que plus les ARV

sont commencés à un taux de T4 bas, plus les effets secondaires du traitement

sont importants. Inversement, un traitement précoce va favoriser le maintien ou une

rapide reconstruction des défenses immunitaires, non pas seulement en terme de taux

de T4 mais également par des mécanismes plus subtils.

3. Pour traiter, il faut savoir …. et donc dépister !

E

n Belgique, suivant les sous groupes de personnes, bon nombre de personnes ne

sont dépistées qu’au moment de leur entrée dans le stade du Sida, lors de leur pre-

mière infection opportuniste.

Si le dépistage tardif touche surtout les personnes d’origine étrangère (un peu plus

d’un quart des migrants ont un taux de T4 < 200 cell/mm³ au moment du diagnostic de

l’infection par le VIH), on peut arguer que ce dépistage n’a pu se faire qu’à l’arrivée dans

notre pays et ne remet pas en cause notre politique de prévention et de dépistage. C’est

sans doute vrai pour certains d’entre eux mais la pratique du terrain nous apprend que le

diagnostic n’est parfois fait que plusieurs mois ou années après leur arrivée en Belgique.

Article de synthèse

RMC-2013 4 5

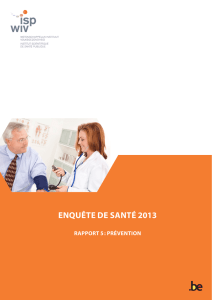

Dans la population belge, on voit que ce paramètre, en amélioration à la fin des années

90, stagne au cours des dernières années et qu’un patient sur 3 est encore dépisté

avec un taux de T4 < 350 cell/mm³ et donc plus que probablement infecté depuis plu-

sieurs années (tableau extrait du rapport annuel de l’ISP

2

).

I

l est important de comprendre les raisons de ce dépistage tardif. Comme souvent,

les causes sont multifactorielles et intriquées :

La vulnérabilité sociale, la précarisation ou l'exclusion représentent des barrières

évidentes pour l'accès à la prévention, aux soins et bien évidemment au dépista-

ge. Ceci peut être aggravé par une barrière culturelle et/ou linguistique qui fait que

certaines personnes n'ont pas accès à l'information parce que les messages et les

vecteurs de communication ne leur sont pas adaptés.

On a pu montrer qu’il existait des particularités par rapport à la perception des

homosexuels chez les praticiens de médecine générale

3

. Dans l’autre sens, les

HSH

4

ont des craintes à parler de leur orientation sexuelle et ont peur du jugement

moral.

On constate aussi que l’on manque des opportunités pour diagnostiquer une in-

fection primaire par le VIH. Par exemple, sur un groupe de 108 personnes, 70%

ont rapporté des symptômes de séroconversion dont la moitié seulement a été

correctement diagnostiquée.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%