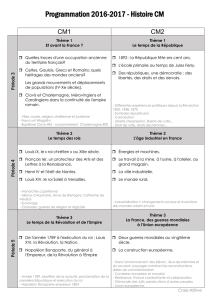

T8 - L`Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée

HISTOIRE DES EMPEREURS ROMAINS

DEPUIS AUGUSTE JUSQU'À CONSTANTIN

TOME HUITIÈME

PAR JEAN-BAPTISTE CREVIER

Professeur émérite de rhétorique au collège de Beauvais.

PARIS - FIRMIN DIDOT - 1824

QUATRE RÈGNES, SIX EMPEREURS (suite).

LIVRE UNIQUE.

§ III. Maxime et Balbin. — § IV. Gordien III.

DE PHILIPPE À ALLIEN.

LIVRE UNIQUE.

§ I. Philippe. — § II. Dèce. — § III. Gallus. — § IV. — Émilien. — § V.

Valérien. — § VI. Gallien.

DE CLAUDE À CARIN.

LIVRE UNIQUE.

§ I. Claude II. — § II. Aurélien. — § III. Interrègne. — § IV. Tacite. — § V.

Probus. — § VI. § VI. Carus et ses fils Carin et Numérien.

DIOCLÉTIEN.

LIVRE UNIQUE.

§ I. Idée générale du caractère de Dioclétien. — § II. Persécution de Dioclétien.

QUATRE RÈGNES, SIX EMPEREURS (suite)

LIVRE UNIQUE.

§ III. Maxime et Balbin.

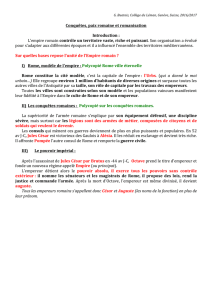

Le trône, qui ne fut jamais un objet d'envie pour les était bien capable d'inspirer

de la terreur Maxime et à Balbin lorsqu'ils y montèrent. Aux portes de l'Italie ils

voyaient un ennemi redoutable par ses forces et par sa cruauté, contre lequel il

fallait pousser la guerre à toute outrance sans aucune espérance de paix, sans

autre alternative que celle de tuer ou de périr. Dans Rome une milice

indisciplinée, un peuple turbulent et toujours prêt à se soulever. Ajoutez la

jalousie inévitable entre deux collègues, et la contrariété des humeurs fortifiant

celle des intérêts. Le concours de tant de fâcheuses circonstances leur annonçait

les malheurs qu'ils éprouvèrent effectivement.

Après qu'ils se furent acquittés du premier devoir que leur imposaient les

bienséances, et qu'ils eurent fait rendre par le sénat un décret pour mettre les

deux Gordiens au rang des dieux ; après qu'ils eurent pourvu aux deux grandes

charges de préfet de la ville et de préfet du prétoire, dont l'une fut donnée à

Sabinus, apparemment celui qui avait ouvert l'avis de les nommer empereurs, et

l'autre à Pindarius Valens, oncle de Maxime, ils partagèrent entre eux le soin des

affaires. Maxime, comme le plus guerrier, se chargea de marcher contre l'ennemi

; Balbin resta dans la ville pour y maintenir la tranquillisé.

Quelque pressant que fût le danger de la part de Maximin, les Romains étaient si

fidèlement amateurs des spectacles, qu'il fallut, que Maxime leur ne donnât

avant de partir, pièces de théâtre, courses ; dans le cirque, combats de

gladiateurs. Sur ce dernier article Capitolin nous fournit fine anecdote qui ne doit'

mie âtre omise. Il assure que c'était une loi que les empereurs donnassent des

combats de gladiateurs avant que de se mettre en marche pour la guerre. Il

allègue deux raisons de cet usage. La première était la superstition les Romains

s'imaginaient par l'effusion du sang dans la ville contenter les divinités

malfaisantes, et leur procurer d'avance une compensation pour le sang des

soldats qu'elles épargneraient. L'autre motif se rapportait à une fin moins

absurde : on voulait, dit l'écrivain cité, encourager ceux qui allaient à la guerre

par l'exemple du courage des gladiateurs, et familiariser leurs yeux avec le sang.

Quoi qu'il en soit et des raisons sur lesquelles on le dit fondé, à peine Maxime

était-il parti qu'un trouble affreux qui s'excita dans Rome

1

, et qui mit la ville en

danger de périr, manifesta et la mauvaise disposition des esprits, et l'incapacité

de Balbin.

Maxime avait laissé dans Rome une grande partie des prétoriens, principalement

les plus vieux soldats. Plusieurs d'entre eux vinrent avec une grande foule de

citoyens du peuple s'attrouper autour de la porte du sénat, qui délibérait

actuellement sur les affaires de la république : et même deux ou trois, poussés

par la curiosité, firent si bien qu'ils entrèrent dans le lieu de l'assemblée, et se

1

Capitolin se contredit, et est plein de brouilleries dans les différents récits qu'il donne

de cette sédition. Je suivrai principalement Hérodien.

placèrent, pour mieux entendre, près de l'autel de la Victoire. Ils étaient en habit

de paix et sans armes : et au contraire tous les sénateurs étaient armés, parce

que dans la situation des choses, dans le mouvement général qui agitait la ville

et tout l'état, ils craignaient à chaque instant quelque danger subit et imprévu,

contre lequel il leur paraissait sage de se précautionner. Gallicanus personnage

consulaire, et Mécénas ancien préteur, caractères vifs et impétueux, ayant

aperçu les soldats dont je parle, en prirent ombrage : et par une violence aussi

téméraire qu'injuste, il les attaquent avec leurs poignards qu'ils tirent de dessous

leurs robes, et les renversent morts au pied de l'autel de la Victoire. Les autres

prétoriens, effrayés de la mort de leurs camarades, et n'ayant point leurs armes

pour se défendre, prennent le parti de fuir vers leur camp. Gallicanus sort du

palais, son poignard ensanglanté à la main : il crie qu'il vient de tuer deux

espions de Maxime ; il accuse tous les prétoriens d'être dans les mêmes

sentiments, et il exhorte le peuple à les poursuivre. Ses exhortations ne furent

que trop écoutées ; et les prétoriens poursuivis par une multitude immense, ne

trouvèrent de sûreté que dans leur camp. Ils s'y enfermèrent et se mirent en

défense.

La témérité forcenée de Gallicanus ne s'en tient pas là. Il échauffe de plus en

plus la populace, et l'engage à attaquer le camp. Pour cela il lui fournit des

armes, en faisant ouvrir des arsenaux : un grand nombre s'armèrent de tout ce

qu'ils trouvèrent sous leur main : les gladiateurs que l'on tenait rassemblés, et

que l'on formait en diverses écoles, se joignirent au peuple ; et Gallicanus à la

tête de cette troupe confuse et tumultueuse, vint livrer l'assaut au camp des

prétoriens.

Ceux-ci, bien armés et dressés à tous les exercices militaires, n'eurent pas de

peine à rendre inutile une pareille attaque. Enfin le peuple se lassa, et sur le soir

chacun songea à se retirer chez soi. Les prétoriens voyant leurs adversaires qui

tournaient le dos et marchaient négligemment comme s'ils n'avaient rien eu à P

craindre, sortent sur eux, en font un grand carnage, et rentrent ensuite dans leur

camp, dont ils avaient eu soin de ne pas s'écarter beaucoup.

De ce moment il se forma une guerre civile dans Rome. Le sénat prit parti pour

le peuple, et ordonna des levées de troupes. Les prétoriens de leur côté,

quoiqu'en petit nombre vis-à-vis d'une multitude infinie, se défendirent avec tout

l'avantage que leur donnaient leur expérience dans la guerre et une place bien

fortifiée : et jamais le peuple ne put réussir à faire brèche à leur camp.

Il me paraît étonnant que dans uni mouvement si terrible, il ne soit fait aucune

mention ni du préfet de la ville, ni du préfet des cohortes prétoriennes. Peut-être

devons-nous nous en prendre à la négligence des historiens. Balbin lui-même ne

fait pas ici tin beau personnage. Renfermé dans son palais, il publiait des édits

pour exhorter le peuple à la paix ; il promettait amnistie aux soldats qui ne

semblent pourtant pas avoir été les plus coupables, et aucun des deux partis ne

l'écoutait : leur fureur réciproque s'allumait par les obstacles.

Les généraux du peuple s'avisèrent d'un expédient pour vaincre l'obstination des

prétoriens, et ils coupèrent les canaux qui portaient l'eau dans leur camp. Les

prétoriens au désespoir font une sortie ; il se livre un combat qui fut longtemps

disputé, mais dans lequel le peuple enfin succomba et prit la fuite. Les

vainqueurs le poursuivent l'épée dans les reins, et entrent dans la ville : mais là

ils se virent assaillis d'une grêle de pierres et de tuiles, qu'on leur lançait de

dessus les toits des maisons. Ils ne balancèrent pas à y mettre le feu. L'incendie

devint furieux : il consuma tout un quartier, qui excédait en étendue et en

richesses les plus grandes et les plus opulentes villes de l'empire.

Il paraît que la violence du mal força Balbin de sortir de son inaction. Il se

présenta, il voulut interposer son autorité pour apaiser le désordre. On le

méprisa, et il fut même blessé, les uns disent d'une pierre lancée contre lui, les

autres d'un coup de bâton. L'unique remède fut de montrer aux séditieux le

jeune César Gordien, qui était adoré également des deux partis. Le nom qu'il

portait, la vénération pour la mémoire de son aïeul et de son oncle, le rendaient

infiniment cher au peuple et aux soldats. On le produisit monté sur les épaules

d'un homme de la plus haute taille, et dès qu'il parut avec la pourpre impériale,

les esprit se calmèrent, et le tumulte cessa.

Le sénat jouit ainsi de quelque tranquillité, et put se livrer uniquement aux soins

de la guerre, pour laquelle il prit les mesures les mieux entendues. Il s'agissait

d'empêcher l'entrée de Maximin en Italie. Le sénat envoya dans toutes les villes

qui pouvaient se trouver sur sa route des hommes titrés et qui eussent de

l'expérience dans l'art militaire, et il leur donna tout pouvoir pour rétablir les

fortifications, lever des troupes, faire en un mot tout ce qui serait nécessaire

pour mettre leurs places en état de défense. ll ordonna que l'on abandonnât tons

les lieux qui n'étaient pas fortifiés, et que les habitants se retirassent dans les

villes avec leurs grains, leurs bestiaux, et tout ce qu'ils possédaient, afin que

quand même l'ennemi pénétrerait dans le pays, il ne trouvât rien pour faire

subsister son armée. Des défenses furent portées dans toutes les provinces de

fournir aucunes provisions soit de guerre, soit de bouche, à Maximin, avec

menaces de traiter en ennemi public quiconque lui prêterait aucune aide. Enfin

l'on poussa la précaution jusqu'à faire garder tous les ports et toutes les rades de

l'Italie, et à barricader tous les grands chemins, et même les chemins de

traverse, afin que rien ne pût passer qui ne fût visité et examiné, et que l'ennemi

public ne reçût ni nouvelles ni secours par quelque voie que ce pût être. Maxime,

qui devait présider à l'exécution de ces différents ordres, se transporta à

Ravenne, pour être plus à portée de l'ennemi, qui arrivait par les Alpes

Pannoniennes.

Maximin n'avait pas fit beaucoup de diligence. Car c'est au mois de mai de l'an

de J.-C. 237 que les Gordiens furent proclamés empereurs en Afrique : et son

armée n'arriva aux portes de l'Italie qu'au commencement du printemps de l'an

238. J'ai rapporté la principale cause de ce retardement, savoir la froideur que

Maximin trouva dans ses troupes pour ses intérêts. Il lui fallut du temps pour

réchauffer dans leurs cœurs un zèle éteint par sa mauvaise conduite. Nous

pouvons ajouter que le dessein d'entrer en armes en Italie ayant été pris en

conséquence d'un mouvement subit et imprévu, les préparatifs d'une telle

entreprise traînèrent nécessairement en longueur. Ce qui est certain, c'est qu'on

ne peut attribuer ce délai au caractère de Maximin, qui poussait l'activité jusqu'à

l'emportement et la fureur.

A la nouvelle de la mort des Gordiens, il avait conçu quelque espérance d'une

soumission volontaire de la part de ceux qu'il traitait de rebelles ; mais l'élection

des empereurs Maxime et Balbin lui prouva que la haine du sénat était

irréconciliable, et que la force des armes pouvait seule réduire des cœurs aussi

ulcérés. Il employa donc le reste de l'année à faire des apprêts formidables ; et

voici de quelle manière il disposa sa marche, lorsqu'il approcha de l'Italie au

temps que j'ai marqué.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178

179

179

180

180

181

181

182

182

183

183

184

184

185

185

186

186

187

187

188

188

189

189

190

190

191

191

192

192

193

193

194

194

195

195

196

196

197

197

198

198

1

/

198

100%