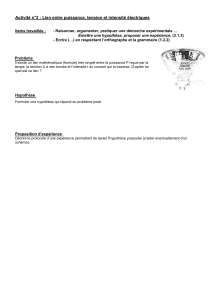

Effet photoélectrique

Effet photoélectrique

EA 3400 11211

Mode d’emploi

et

résultats expérimentaux

Centre technique et pédagogique

de l’Enseignement de la Communauté française

Version 01

1. Champ d’utilisation de l’appareil

L’appareil permet de mettre en évidence l’effet photoélectrique, de faire une estimation de la valeur de

la fréquence de ce seuil de l’effet photoélectrique ainsi qu’une estimation de la constante de Planck.

Pour fonctionner, l’appareil nécessite une lampe à vapeur de mercure (réf. CTP: SL 0500 31216)

et son alimentation, ainsi qu’un voltmètre.

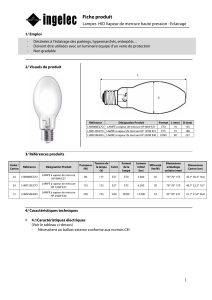

2. Description de l’appareil

L’appareil (schéma 1) est constitué d’un support sur lequel sont placés:

• le dispositif de fixation de la lampe à vapeur de mercure;

• une tour à base rectangulaire sur laquelle se trouvent:

- une cellule photoélectrique (logée dans un boîtier de protection en aluminium

peint en noir),

- deux douilles destinées au raccordement du voltmètre,

- un interrupteur permettant la remise à zéro de l’appareil;

• une alimentation électrique (à raccorder au secteur 230 V ~).

L’appareil comprend en outre un jeu de trois filtres (jaune-orange, vert, bleu).

1

La cellule photoélectrique est une ampoule de verre vide d’air dans

laquelle se trouvent un demi-cylindre métallique P, appelé cathode,

recouvert d’une couche photosensible (par exemple: sodium, potassium,

oxyde de césium...) et un fil conducteur F disposé selon l’axe du demi-

cylindre. Le schéma 2 présente une coupe transversale de cette cellule.

3. Principe de fonctionnement

Lorsque la cellule est éclairée par de la lumière provenant,

par exemple, d’une lampe à vapeur de mercure, il est

possible que la plaque P émette des électrons (appelés

parfois photoélectrons). Ceci dépend de la longueur d’onde

de la lumière incidente et de la nature du revêtement de la

plaque.

La cellule est raccordée à un condenseur AB (C = 500 pF)

comme le montre le schéma 3.

Si de la lumière arrive sur la plaque P de la cellule

avec une longueur d’onde adéquate (l< 700 nm), des

électrons e en sont extraits; la plaque P, ayant perdu

des électrons, se charge positivement (schéma 4).

Une cellule photoélectrique, lorsqu’elle est éclairée,

constitue un générateur.

Dans le montage ci-contre (schéma 4), la cellule

photoélectrique charge le condensateur AB. En raison

de la grande résistance interne de la cellule, quelques

secondes s’écoulent avant que la charge du

condensateur atteigne sa valeur maximale.

2

Le graphique bien connu ci-contre montre

l’évolution au cours du temps de la tension

U’ aux bornes du condensateur au cours

de sa charge.

La tension U aux bornes du condensateur

chargé permet de déterminer l’énergie

cinétique des électrons émis par la plaque

P.

En appliquant le principe de la conservation de l’énergie, on a:

énergie fournie = énergie reçue

hn= Wextr + Ekoù h: constante de Planck

n: fréquence de la lumière

Wextr: travail d’extraction

Ek: énergie cinétique des électrons

Mais: Ek= eU où e: charge de l’électron

Alors: hn= Wextr + eU

Si l’on éclaire l’ampoule avec de la lumière violette, on constate que la tension U est supérieure à celle

obtenue lorsqu’elle est éclairée avec de la lumière jaune.

Si l’on éclaire l’ampoule avec de la lumière rouge ou infrarouge, plus aucune tension n’apparaît aux

bornes de l’ampoule. À la limite, lorsque la lumière incidente a la fréquence qui convient pour

uniquement arracher les électrons de la plaque P, sans leur donner d’énergie cinétique, U = 0.

Alors: hn= Wextr

La fréquence de la lumière correspondant à ce phénomène est appelée fréquence de seuil n0.

L’équation (2) devient:

Wextr = hn0

En remplaçant (3) dans (1), on a:

3

U = (n– n0)

h

e

(1)

(2)

(3)

Cette équation est celle d’une droite représentant la

tension U aux bornes du condensateur en fonction de la

fréquence nde la lumière incidente. La pente de cette

droite vaut . La charge de l’électron étant connue

(e = 1,6 . 10–19 C), on peut calculer la valeur de la

constante de Planck h.

Le point de percée de cette droite avec l’axe des

fréquences donne la fréquence du seuil n0de l’effet

photoélectrique.

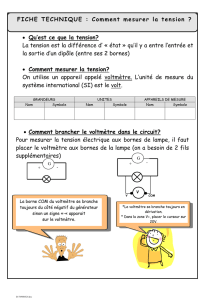

4. Principe des mesures

Pour chaque fréquence de la lumière incidente, il faut mesurer la tension qui apparaît aux bornes du

condensateur.

Pour sélectionner la fréquence de la lumière qui atteint la cellule photoélectrique, il faut interposer un

filtre très sélectif entre une source de lumière polychromatique (ici, la lampe à vapeur de mercure) et

la cellule.

Le graphique ci-dessous montre les principales raies émises par une lampe à vapeur de mercure et

leur intensité relative IR.

4

h

e

Théoriquement, chaque filtre laisse passer une fréquence bien déterminée de la lumière de la lampe à

vapeur de mercure. Malheureusement, le prix des filtres très sélectifs est particulièrement élevé1. Le

matériel proposé présente un bon compromis entre la qualité des filtres (donc des mesures) et le coût

de l’appareil. Celui qui le souhaite peut toujours se procurer d’autres filtres correspondant à d’autres

fréquences de la lumière produite par la lampe à vapeur de mercure ou par toute autre lampe spectrale

(par exemple, une lampe à vapeur de sodium).

1Le prix de ces filtres varie, suivant leurs dimensions, entre 125 et 150 pièce.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%