Note relative à la relance de l`exécution du PAI

AVANT-PROPOS

Le 4 janvier 1960, à 13 h 55, sur la route de Sens à Paris,

une voiture qui roule à vive allure dérape et vient heurter un

platane. Parmi les quatre personnes à bord, deux femmes sont

légèrement blessées. Le conducteur de la voiture, monsieur

Michel Gallimard, éditeur d’Albert Camus, mourra quelques

jours plus tard.

Le quatrième passager, cependant, gît entre la carrosserie

fracassée. C’est Albert Camus. Il a été tué sur le coup ! « À

demi engagé par le choc dans la malle arrière, les yeux un

peu exorbités, l’air calme comme étonné », c’est par un « bruit

terrible » que cet écrivain, créateur et chroniqueur sombre

dans la mort : « le grand vide où le cœur de l’homme

s’apaise », disait-il.

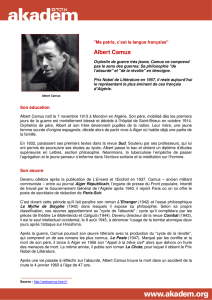

Ce défenseur de l’humanité absurde avait vu le jour le

7 novembre 1913 à Mandovi, département de Constantine en

Algérie. Fils d’un ouvrier agricole et d’une mère servante,

Albert Camus n’eut guère de chance dans sa vie. Il a un an

lorsque son père meurt au champ d’honneur. Enfant pauvre

mais studieux, le jeune Camus obtient son baccalauréat à l’âge

de seize ans. Il n’a pas le temps de respirer ; la tuberculose

l’attend, ce qui compromet au grand jamais son rêve de briguer

une agrégation de philosophie.

9

Il fait alors le fou pour ne pas le devenir. À vingt ans, il se

marie et divorce aussitôt. Il exerce plusieurs petits métiers

dans la privation et une totale pauvreté. Entre-temps, il écrit,

anime des troupes théâtrales et devient journaliste. En 1940, il

se remarie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Albert

Camus émigre en France où il prend part à la rédaction du

journal Combat dont il devient rédacteur en chef après la

libération.

Au lendemain de la guerre, Albert Camus est un écrivain

déjà connu. Ses idées passionnent les gens de nombreux pays

encore sous le choc des ruines morales et matérielles laissées par

les deux guerres mondiales. Le 17 octobre 1957, l’Académie

royale de Stockholm lui décerne le prix Nobel de littérature.

N’est-ce pas là une récompense méritée dont il faut jouir ?

Mais encore une fois, la mort est là. Elle le guette !

Avec ses vingt-deux titres ‒ dont cinq récits ‒, cinq pièces

de théâtre, dix essais et les deux carnets, l’œuvre d’Albert

Camus apparaît dans son ensemble comme un plaidoyer en

faveur de l’homme1, l’homme seul et étranger au monde,

l’homme victime du mal alors qu’il est souvent innocent, un

homme qui vit dans un perpétuel balancement entre le bien et

le mal, le oui et le non, la mesure et la démesure, l’envers et

l’endroit, l’exil et le royaume, entre le bonheur et le malheur…

Bref, un homme toujours en situation frontière. L’œuvre même

d’Albert Camus est le reflet de cette alternance de contraires.

Elle se situe entre la philosophie et la littérature et souvent

entre la philosophie et la poésie.

Cette bipolarité n’étiole cependant pas la profondeur de la

pensée d’Albert Camus. Elle n’atténue également en rien la

pertinence des analyses profondes que Camus fait sur le tragique

de la condition humaine ; une condition qui fait de l’homme

un être mortel rivé au temps et soumis à l’histoire, un homme

10

qui ne gagne que le fruit de sa peine et dont les quelques rares

occasions de joie laissent traîner derrière elles une ombre de

peine et de douleur, d’où l’angoisse existentielle qui fait de sa

vie tout un drame.

Qui resterait indifférent face au bonheur simple et multi-

forme dont Camus se fait le défenseur ? Dans ses œuvres de

jeunesse, ce bonheur se profile à l’horizon. Il se révèle petit à

petit, prend forme, mais s’embourbe finalement dans les vagues

de l’existence où il devient flou et brouillé. Il suffira alors d’un

éclair intuitif pour percevoir ce bonheur fulgurant et passager,

un bonheur fait de petites choses, simples et quotidiennes, un

bonheur qui n’exclut pas les échecs, les soucis, la trahison et

les compromissions, un bonheur à ne pas rechercher dans des

événements extraordinaires et miraculeux. Un bonheur qui

finalement est possible, mais à une condition : il suffit tout

simplement de le vouloir, car notre vie n’est heureuse que si

nous la revêtons d’une signification heureuse.

Notre sensibilité face à la présence du mal au monde ‒ que

nous partageons du reste avec Albert Camus ‒ ne nous conduit

pas forcément à partager avec lui les conclusions qu’il en tire.

Devant la mort, la misère des hommes, l’injustice et la souf-

france des innocents, Camus condamne et refuse toute idée

d’absolu (Dieu). Il le remplace par l’homme dont il fait la

seule fin de ce monde. Cet athéisme fondé sur l’amour de

l’homme est en quelque sorte légitime. Cependant, n’est-il pas

aussi le fruit de la simple émotivité et n’apparaît-il pas comme

un chemin qui ne mène nulle part ?

Par contre, la présence du mal, le silence déraisonnable du

monde et de l’absolu constituent pour nous un questionnement

sans cesse renouvelé et une invitation à s’interroger davantage

sur les deux grands mystères que sont la personne humaine et

l’absolu.

11

INTRODUCTION

Y a-t-il quelqu’un ? Ce n’est certes pas uniquement le senti-

ment d’un homme débarquant pour la toute première fois dans

un pays étranger, puisque tout voyageur en quête d’hospitalité

l’éprouve.

L’impression du rien et du nulle part que l’on ressent, les

visages inconnus qui vous regardent sans vous voir parce

qu’avec des yeux morts…, tous ces corps-robots soumis au

temps et à la productivité et dont l’existence est régie par la

dialectique de l’exploitation de l’homme par l’homme, la lutte

des classes, le conflit des générations, les relations fonction-

nelles, les rapports du maître-esclave et de l’« homo homini

lupus »…, on en vient parfois à se demander si parmi ces

gens-là, il existe une âme qui vive.

L’homme dans sa condition de sujet et non de situation se

fait de plus en plus rare. Il n’y a que le vécu qui compte et qui

conditionne le sens de la vie. Vivre, c’est faire avec, puisque

l’on a oublié l’essentiel, à savoir : le sens du bien, du vrai, de

la justice, de l’unité, du beau, du don et du sacrifice ; en bref,

les valeurs !

De nos jours où les catéchismes sont usés, les codes péri-

més et tous les dés pipés, l’homme devrait s’interroger sur

l’orientation de son action. Travaille-t-on à sa ruine ou à son

ennoblissement ? Qu’est-ce qui justifie un État totalitaire ou

13

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%