L`isolateur télégraphique, cet inconnu

L’isolateur, cet inconnu.

Naguère, vous l’avez vu, mais vous n’y avez pas fait attention. Il était généralement blanc, en porcelaine,

ou vert bouteille, en verre. Parfois, il y en avait une centaine, regroupés sur un assemblage de poteaux en bois et

de traverses en fer, le long du chemin de fer. Parfois, il y en avait une vingtaine, sur des tiges scellées sur les

façades des immeubles urbains. Parfois, il y en avait trois ou quatre gros, sur des poteaux en béton. Parfois, il n’y

en avait que deux, sur un poteau métallique, le long d’un chemin qui menait à une ferme isolée. Mais, toujours, il

supportait un fil. Que faisait-il là ?

Appui téléphonique.

Photo de l’auteur

Les fuites

Le télégraphe, puis le téléphone, puis l’électricité domestique ou industrielle ont voyagé longtemps sur des fils

métalliques aériens. Le courant électrique possède des quantités de propriétés intéressantes, mais il a le grave

inconvénient de chercher à tout moment à s’échapper du fil conducteur. Comparons avec un tuyau d’eau percé

de petits trous : il ne restitue pas à son extrémité la quantité d’eau qui lui a été confiée par le robinet sur lequel il

a été branché. Il en est de même pour le fil électrique : à chacun des points d’accrochage du fil, un peu

d’électricité va s’échapper et, au bout de la ligne, il n’y a plus assez de courant pour faire fonctionner l’appareil

récepteur. Il faut placer un obstacle à cette quête de fuite : c’est l’isolateur qui va jouer ce rôle, tout en servant de

support.

Comparaison entre les fuites d’eau et les fuites d’électricité

Dessin de l’auteur

Un peu d’histoire

Les premières lignes aériennes transportant de l’électricité ont été des lignes télégraphiques. Elles ont été

construites en Angleterre dans les années 1840 par Cooke et Wheatstone, puis en Amérique du Nord par Morse,

en Rhénanie par Fardely… En France, la première ligne télégraphique de conception française a été mise en

service en 1845, entre Paris et Rouen. Les différents pays concernés ont rencontré les mêmes difficultés, ils ont

procédé à de nombreux essais de matériaux, de formes, avant de parvenir à mettre au point un isolateur

convenable. L’arrivée du téléphone, vers 1880 multiplie l’emploi d’isolateurs, puisqu’il faut deux fils par

abonné, là où le télégraphe se contentait d’un seul, et puisque le nombre d’abonnés au téléphone va croître très

rapidement. Mais les isolateurs restent les mêmes.

Dans les années 1880, se pose la question du transport de l’énergie électrique. La lampe à incandescence

a été inventée par le français Léon Foucault en 1844 ; le belge Zénobie Gramme met au point la dynamo en

1870, etc. Mais ces nouveautés ne marchent qu’à proximité des sources d’énergie électrique. Il faut attendre

1882 pour que des essais soient réalisés en utilisant des lignes télégraphiques comme vecteurs de l’énergie

électrique. En 1883, entre Paris et Creil (Oise), une ligne télégraphique appartenant à la Compagnie de chemins

de fer du Nord sert pour des essais sur environ 50 kilomètres. Très rapidement, on constate que le transport de

l’électricité à des fins industrielles se heurte à la résistance électrique des fils dont le diamètre est trop petit. Pour

augmenter la puissance transportée, il faut élever la tension et, pour cela, adopter le courant alternatif. Les

tensions de plus en plus élevées vont amener à réaliser des isolateurs de plus en plus complexes.

Les matériaux

Le matériau de l’isolateur doit remplir deux conditions :

-faire barrière aux fuites de courant électrique ;

- supporter les efforts mécaniques engendrés par le fil.

Il faut aussi que ce matériau ait une longue durée de vie et que le prix de revient de l’isolateur soit le plus

faible possible, compte tenu des quantités qui vont être employées. Très rapidement, deux matériaux restent en

concurrence : la porcelaine et le verre. En France ou en Grande-Bretagne, où l’industrie de la porcelaine est bien

implantée, c’est ce matériau qui est préféré. Mais, au début du XXe siècle, le verre commence à supplanter la

porcelaine, ce qui amène peu à peu à la raréfaction des isolateurs en porcelaine, dans les années 1930. Les

progrès dans les matières plastiques vont amener une concurrence qui sera de courte durée en matière

d’isolateurs pour courants basse tension : la technologie des câbles a fait de telles avancées que les lignes

aériennes de télécommunications ou de distribution électrique dans les habitations ne sont pratiquement plus en

fil nu aérien à la fin du XXe siècle.

La forme

En ce qui concerne les isolateurs télégraphiques, la forme en cloche, avec le fil accroché sur le dessus et

une console scellée dans l’intérieur de la cloche finit par l’emporter dans la plupart des pays étrangers. En

France, les progrès sont retardés par la volonté supérieure de ne pas imiter ce que font nos voisins… Il faut faire

« français ». C’est seulement vers 1868, après de nombreux tâtonnements (et des créations aberrantes !) qu’une

forme standard est retenue en France. Elle est fortement inspirée des isolateurs étrangers qui ont fait leurs

preuves, mais les Français ont apporté leur touche en ajoutant deux oreilles dont le rôle est toujours resté

hypothétique. Ce qui est sûr à leur sujet, c’est que ces appendices compliquaient la fabrication, qu’ils étaient

fragiles et qu’ils augmentaient le prix de revient. Les électriciens qui installent les lignes de distribution

d’énergie basse tension se contentent d’isolateurs sans oreilles, moins coûteux et plus solides…

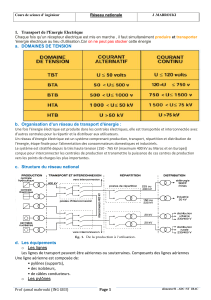

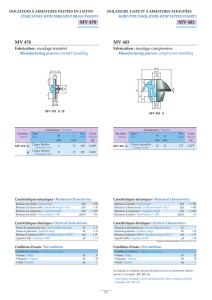

Quatre isolateurs en verre :

- à l’arrière, isolateur télégraphique PTT, avec ses oreilles ;

- à l’avant, trois isolateurs électriques.

Collection particulière

Pour le transport d’énergie électrique à moyenne et haute tension, d’autres formes sont adoptées. Ces

isolateurs sont toujours en service, pour les lignes EDF ou pour les caténaires des voies ferrées électrifiées, entre

autres.

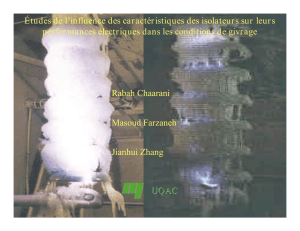

Isolateurs pour moyenne tension

Photo de l’auteur

Chaîne d’isolateurs pour très haute tension.

Photo de l’auteur

Requiem

Tout un chacun s’est émerveillé devant la prouesse que représentait la transmission rapide et sûre d’un

télégramme.

Tout un chacun s’est émerveillé devant la possibilité d’entendre une voix chère, mais lointaine, dans

l’écouteur de son téléphone.

Tout un chacun s’est émerveillé de pouvoir disposer d’une source de lumière juste en appuyant sur un

bouton.

Tout un chacun s’est émerveillé de la puissance d’un moteur électrique pour faciliter les tâches

domestiques et réduire la fatigue du quotidien.

Mais, pratiquement, personne n’a attribué la plus petite part de ces miracles à cet objet discret qu’est

l’isolateur. Faut-il rappeler que sans lui, il n’y aurait pas eu de télégraphe, ni de téléphone, ni de

télécommunications, ni d’électricité domestique dans chaque foyer ?

Il est donc temps de rendre justice à cet humble auxiliaire de l’électricité qui a pratiquement disparu de

notre paysage urbain ou rural. Fort heureusement, quelques personnes - des originaux, sans doute – ont ramassé

et collecté ces objets promis à l’oubli.

Si vous voulez en savoir plus sur les isolateurs télégraphiques ou électriques, venez le 6 ou le 7

septembre 2008 à Dry (Loiret) visiter une exposition internationale, où des collectionneurs venus de toute la

France et de l’étranger vous présenteront des isolateurs aux formes et aux couleurs variées. Dry est sur la RD

951, à 20 km à l’ouest d’Orléans.

Jean-Pierre Volatron

Juin 2008

(TDR)

EXPOSITION INTERNATIONALE

D’ISOLATEURS

TÉLÉGRAPHIQUES et ÉLECTRIQUES

à DRY (Loiret), salle municipale

6 et 7 septembre 2008 - 10h à 18h

Participation aux frais : adultes : 3 €, enfants de moins de 12 ans : gratuit.

Venez découvrir de près des objets que vous avez sans doute déjà vus de loin, mais sans y porter

d’attention. Peut-être même les avez-vous pris pour cible au lance-pierre !

Exposition organisée par

l’Association pour la Recherche Historique sur les Postes

et les Télécommunications de la Région Centre

et par l’Association pour l’Archéologie de l’Isolateur.

Renseignements au 02 38 45 96 70 ou [email protected]

1

/

4

100%