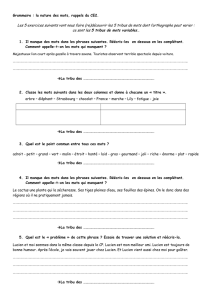

La démocratie communale au Maroc au XIXème

La démocratie communale au Maroc au XIXème siècle

A l’heure des élections communales, il est temps de se poser la question du rapport des

marocains à la commune et au système représentatif démocratique. Et, même si c’est peu

connu, c’est dans l’empire chérifien que ce modèle politique aura sans doute été le plus

pratiqué. Nos informations les plus précises découlent des rapports de missions d’espionnage,

à la veille du protectorat.

Bled Makhzen et Bled Siba

A la suite de Charles de Foucauld, premier chrétien à sortir des grandes routes impériales, les

analystes de la période précoloniale et coloniale ont partagé le Maroc en deux zones : le Bilād

al-Makhzin et le Bilād as-Sība. On peut les traduire par « Pays du Gouvernement » et « Pays

de la Dissidence ». Cette division tirée des témoignages marocains eux-mêmes, est bien

évidemment simplificatrice.

Elle permet notamment aux puissances européennes de nier la « souveraineté » de l’empire

chérifien. D’abord parce que le despotisme confiscatoire du « pays Makhzen » disqualifie le

Maroc comme « Etat », régi par la Loi ; ensuite parce que l’anarchie et la licence du « pays

Siba » dénie à ses habitants toute civilité ; enfin parce que l’incapacité du gouvernement à

contrôler la majeure partie de son territoire lui enlève toute statut de « sujet » du droit

international.

Cependant, l’école française de science politique éprouve une évidente fascination pour les

organisations politiques républicaines… Il y aussi dans le romantisme européen, plus

réactionnaire, un rejet de l’Etat moderne, centralisé et assimilateur et donc une vraie appétence

pour les institutions traditionnelles.

Foucauld et Ségonzac au Pays Siba

Les explorateurs du Pays Dissident, comme Charles de Foucauld (1883) et René de Ségonzac

(1905) nous ont livré un portrait somme toute assez flatteur du régime démocratique du Bled

Siba.

Foucauld explore le Maroc pour le compte de l’armée française. Déguisé en juif algérien, il

nous livre une description de politologue, presqu’hors du temps. Sa description du pays

Makhzen est assez apocalyptique, par contraste, le « bled siba » apparait comme une oasis de

bonheur et de prospérité.

Il indique que les relations avec le Sultan y sont purement diplomatiques, ce dernier constitue

une autorité morale et spirituelle, mais il n’est en aucun cas le seigneur de la terre ou des

peuples. Si bien qu’une grande confédération comme les Idā-ū-Blāl de l’Anti-Atlas n’a presque

jamais entendu parler de lui.

De Ségonzac visite le pays Siba en 1905, au lendemain de la création de la Banque d’Etat du

Maroc, organe financier de la colonisation, et à la veille de l’acte d’Algesiras, qui délègue aux

Français la majorité actionnariale sur le Maroc : « En résumé le Maroc méridional […] forme

un ilot à peu près indépendant. Son organisation politique est si complexe qu'au premier abord

elle parait anarchique. »

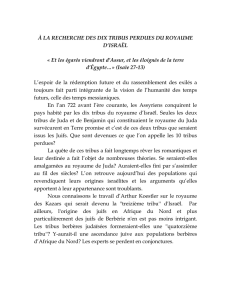

« L’état démocratique » des « pays indépendants »

Foucauld traverse un pays affranchi de toute soumission au Makhzen depuis la chute de Moulay

Slimane. Il est fasciné par la « démocratie absolue » : « parmi les pays indépendants […] du

sud du Grand Atlas […] une seule unité : la tribu ; un seul état social : l’état démocratique »

ou encore « ici, avec la liberté entière, la division à l’infini […] ; là, avec un peu plus d’ordre

et d’unité, c’est toujours la démocratie absolue. »

De Ségonzac, partage une idéologie coloniale qui voit le Maroc comme un pays « en pleine

désagrégation sociale », qui, bientôt, « ne sera plus qu’une mosaïque de groupements

élémentaires ». Pour lui, son renouveau ne pourra passer que par la réorganisation autoritaire

de la France. Son voyage est consécutif de de la crise financière qui agite le Makhzen, et qui

tend à se muer depuis 1903 insurrection armée contre le Tartîb, la réforme fiscale du jeune

Moulay ‘Abd Al-‘Azîz.

Son approche est racialiste et berbérophile (et donc arabophobe) ; son analyse est aussi plus

journalistique et dynamique. Dans « cette révolution, que des observateurs mal avertis

appellent l'anarchie marocaine », il voit la « race berbère » revenir simplement à son

organisation « ancestrale » et « atavique » : le « régime démocratique ».

Démocratie et monarchie

Foucauld introduit son analyse politique ainsi : « chaque groupe se gouverne à part comme bon

lui semble, au moyen d’une assemblée où chaque famille est représentée, Jamā‘a en arabe,

Anfaliz en tamazight. »

Souvent, on a affaire à des régimes qui rappellent celui de l’Athènes de Périclès : « l’assemblée

garde entre ses mains la puissance souveraine et confie le pouvoir exécutif à un šayḫ (amġar)

qu’elle élit ». On apprend des multiples exemples qu’il décrit que la logique est censitaire, les

familles riches sont plus à même de défendre économiquement et diplomatiquement leur cité,

et, a contrario, ont plus d’intérêt à la conservation du bien public.

Il existe toutefois des « nuances » dans le « régime démocratique » dont le modèle absolu est

celui du Moyen-Atlas et du Rif.

Dans l’analyse de Ségonzac, l’unité politique de la Jamā‘a est la fraction de tribu, et souvent le

Šayḫ y est autoritaire, le pouvoir décisionnaire tribal appartient à l’Anfaliz des Šyūḫ de chacun

des clans. En général, chez Foucauld, l’Amġar n’a que peu de pouvoir, autre que de mener les

citoyens à la guerre. Parfois cependant, il a un véritable pouvoir exécutif, comme dans les Etats

contemporains.

Soit l’équilibre socio-politique amène à changer régulièrement de Šayḫ et de famille, soit le

Stratège, parfois, finit pas devenir viager, puis héréditaire. Car, explique-t-il, souvent, la

commune « laisse ce titre longtemps dans la même maison ».

Car si la règle, dans le Bled Siba, est la démocratie, comme en Grèce ancienne, il existe des

exceptions à ce régime. On passe ainsi, selon le modèle aristotélicien, de la démocratie à la

monarchie…

De Ségonzac, lui aussi observe la variété des types et des régimes communaux : « on y trouve

toutes les formes de groupements depuis les petites communes indépendantes de l’Anti-Atlas

jusqu'aux grands caïdats héréditaires du Houz. »

Les gouvernements « despotiques » de la nomenclature de Foucauld sont des monarchies

comme le Qā’idat de Mezgīṭā (Draa) ou de Taznaḫt ou les Etats-Zawiya « héréditaires »

comme le Tazeroualt du Sous. Mais Foucauld explique que « l’autorité de ces šyūḫ n’est pas

lourde pour leurs sujets ; parents plus ou moins proches […] force leur est de ménager ces

alliés naturels ».

Les sujets de ces despotes ne sont tenus que de « -payer une légère redevance, -les suivre [à]

la guerre, -ne pas trop se battre, ni se voler entre eux »

Ségonzac donne ainsi l’exemple de la dynastie héréditaire : « le titre d'amġar est ainsi devenu

viager, et même héréditaire, comme, par exemple, dans la puissante tribu des Zenaga. »

Le régime républicain ou les ‘Aīt Arba‘īn’

Ségonzac explique en détail ce système politique, quoique « rudimentaire ».

« Que l'agglomération soit un Duwār [cercle de tentes], un Qṣar [village fortifié] […], un

Agadīr, une Tiġremt [village autour d’un ou plusieurs greniers fortifiés] elle est administrée

par un conseil, qui prend le nom de Jamā‘a, d'Anfaliz (berbère) […] et qui est formé par la

réunion de tous les notables, šiyūḫ ou isemġūren, sous la direction de l'un d'entre eux, élu

chaque année, et appelé šayḫ al-‘am ou amġar. »

Irapporte le nom qu’on donne dans les montagnes du Sous à la « république » « démocratique »

: les « Aīt Arba‘īn », « les Quarante ».

« L'élection du šayḫ al-‘am est […] accompagnée dans certaines régions […] d'une […]

investiture symbolique, qui consiste à ceindre la tête de l'élu d'un énorme turban, une Rzā. »

Il ajoute à la description de Foucauld un élément intéressant, en plus de l’Amġar, « la Jamā‘a

élit aussi un Mzrag (porteur de lance) », qui correspond à une sorte d’officier de police. « Ces

deux personnages, […] sont chargés, l'un de faire exécuter toutes les décisions prises par la

Jamā‘a, l'autre de surveiller cette exécution. »

Le Mzrag se charge aussi de surveiller le bon déroulement du Sūq hebdomadaire, qui est « la

place publique d'une tribu », son agora. « Le marché est une institution sacrée […] un terrain

neutre ; s'il est pillé, ce sera le fait d'une tribu ennemie. […] Les Berbères ont bien trop

d'instinct commercial pour mêler leurs intérêts économiques et leurs intérêts politiques. »

« La Jamā‘a de la fraction est chargée des affaires intérieures : elle rend la justice, et fait la

police ; le šayḫ al-‘am est chargé de la première de ces fonctions, l'autre incombe au Mzrag. »

« La justice est rendue parle šayḫ al-‘am » et parfois délégué à la Jamā‘a, « conformément à

l’Izref, […] la coutume berbère » qui est « une dérogation à la Loi Coranique ». « Le šayḫ peut

quelquefois être remplacé par un arbitre, par un šarīf, par un étranger de marque. ».

Ségonzac explique qu’on a le moins possible recours aux Qāḍī-s et aux ‘Adūl, diplômés des

Madrasa de Šrā‘ et de Fiqh (droit islamique), car ils sont rares et chers. Par contre on pratique

abondamment le Diyā, le « prix du sang », fixé par les différentes coutumes (‘adāt) des

différentes communautés.

La diplomatie de la ḍbīḥa

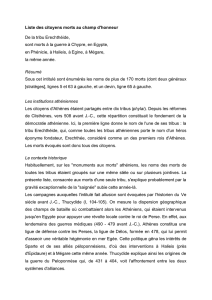

Foucauld distingue trois types de cités : « la tribu, le village et le district » (regroupement de

villages).

Selon Foucauld, un rapport principal unit ces cités : « le vasselage » ou ḍbīḥa. Il s’agit en réalité

de relations de clientélisme entre un patron individuel (Marabout, Qā’id) ou collectif (Zawiya,

« tribu plus puissante ») que l’auteur appelle « suzerain ». Cette relation diplomatique

correspond parfaitement à celle qui unit le Conseil de Coopération du Golfe à l’OTAN… Le

client paie à son patron une reconnaissance régulière, un impôt, qui, en échange, s’engage à la

défendre contre d’autres agresseurs.

C’est cette relation qui unit les cités juives (mllaḥ) à des protecteurs personnels ou tribaux, qui

soumet certains villages à certaines fractions nomades, et même certaines tribus à d’autres.

C’est aussi cette relation qui fédère les tribus du Moyen-Atlas autour de la Zawiya Aḥanṣal ou

qui unit ponctuellement le Sultan, lors de ses Maḥalla (expéditions militaires), aux cités du pays

indépendants. Seuls les Qṣar-Etats du Todgha ne semblent avoir de « ḍbīḥa sur [‘alā]

personne » (ils ne sont soumis à personne).

Cette relation clientéliste repose sur une cérémonie très codifiée, le fait de sacrifier un animal

sur le seuil de la personne ou de la collectivité qui se charge de la protection. En général, les

vassaux sont des villages et des districts, les suzerains sont des tribus et confédérations de tribus

de culture nomade. Parfois le clientélisme est complexe, ainsi les Ayt ‘Aṭṭa prêtent un hommage

spirituel à la Zawiya Nāṣiriya de Tamgrūt, parallèlement, ils sont les suzerains temporel des

villes du district local de Fazwaṭā qui eux-même ont une ḍbīḥa spirituelle et partiellement

temporelle « sur » la Zawiya.

Les étrangers résidents permanents ont leur propre statut, qui repose aussi sur la ḍbīḥa, qu’il

offre « sur » un personnage influent qui lui fournit un garant, le Zeṭṭaṭ, qui le représente en

justice. L’étranger de passage a droit à l’Hospitalité, qu’il « réclame par la formule

traditionnelle : « ḍīf Allah ! », selon Ségonzac. Il reçoit alors une allocation d’hospitalité

obligatoire : la Mūna. Sa charge est répartie, en fonction de la qualité de l’hôte, par l’autorité

exécutive (le šayḫ) aux différentes familles ; selon un système de roulement.

Des relations instables

Hors de la cité, il n’y a plus de règle : « le pillage n’est permis qu’avec les étrangers ». Ce qui

revient, pour Foucauld, à une « licence complète. »

Car malgré la ḍbīḥa, les « relations internationales » sont sommaires : il n’y a ni concert, ni

société, ni organisation des nations. Foucauld décrit des « guerres […] continuelles, […] entre

[villages ou districts] sédentaires : les contestations au sujet des eaux […] ; entre [tribus]

nomades, le pillage injuste de vassaux [sédentaires] que l’honneur commande de venger ; entre

sédentaires et nomades, la cupidité de ceux-ci, qui les porte à attaquer les premiers pour les

dépouiller. »

Ségonzac, adepte d’une lecture progressiste des formes d’organisation politique déplore

que les tribus (taqbīlt) « berbères » ne se soient pas « encore élevées à la notion de patrie […]

pas agrégées en nation », c’est-à-dire en confédération permanente. Car l’actualité de 1905

parait moins statique que l’ordre immémorial des mémoires de Foucauld : « Les confédérations

politiques se dissolvent, les tribus se divisent, les confréries religieuses se multiplient. »

Il considère le foyer (Kanūn) ou la maison (Tigemmīn) comme la première brique de

l’organisation, son regroupement clanique, la fraction est appelé khums (cinquième), Iḫṣ,

Faḫd…. Il ne voit les tribus que comme des « unité géographique » car « les fractions […] sont

imbues de particularisme ». Pour lui, la race influe sur le politique et « le Berbère est férocement

égoïste hors de sa famille. » Il décrit l’alliance de ces clans familiaux du Laff ou de l’Ameqqām

comme une forme de parti politique au sein d’une tribu.

Il existe cependant une règle internationale intangible : sous le patronage d’une confédération

ou d’une grande Zawiya, on organise annuellement un festival patronal, qui favorise une grande

foire : le Mūsim : cet évènement est sacro-saint, protégé par le Ḥurm du saint-patron : nul ne

peut y porter la violence sans risquer le courroux des cieux.

De la confédération à la fraction :

Selon Foucauld, ces entités politiques indépendantes « n’ont d’autres relations que les guerres

et les alliances qu’elles font momentanément entre elles ». Il nous les décrit donc exactement

comme des puissances souveraines, établissant entre elles des relations diplomatiques ou

militaires : des confédérations, comme l’OTAN ou l’Union Européenne. Mais les liens restent

flexibles, « tantôt un groupe s’en détache, tantôt un autre s’y joint. »

Pour Ségonzac, les relations intertribales sont basées avant tout sur l’alliance défensive ou

offensive « en sorte que cette région apparait au géographe comme une mosaïque infiniment

compliquée, et le sociologue n'y distingue qu'une poussière d'hommes incapable d'ordre ou de

cohésion. »

Sans entrer dans la nuance de son prédécesseur, il décrit l’« assemblée supérieure, où figurent

les šyūḫ al-‘am et les Mzārg de toutes les fractions », qui est celle des tribus élargies ou

confédérations (Ayt ‘Aṭṭa) et des districts démocratiquement fédérés (Ayt Seddrāt).

L’Assemblée « désigne un amġar afella, un chef suprême » éligible et annuel.

« La Jamā‘a de la tribu règle les affaires extérieures. Elle ne se réunit que pour décider de la

guerre ou de la paix, des alliances (laff) à nouer, des protections à accorder (ḍbīḥa). Elle

décrète les préparatifs d'armements à faire. » Ces « ordres sont transmis à la fraction par le

šayḫ al-‘am ; l'exécution en est surveillée par le Mzrag. Le manquant est puni d'une forte

amende, et, au besoin, de la confiscation de ses biens et de la prison. »

Conclusion : le Dahir berbère à double tranchant : autonomie ou francisation ?

Entre 1912 et 1933, le Bled Siba est confronté à la conquête française. Elle poursuit le but

officiel de restaurer la souveraineté de l’Etat makhzenien sur l’ensemble de « son » territoire.

Et, de fait, elle livre l’ensemble des villages, districts, fractions, laff et tribus à l’empire des

Qā’id-s. Le bassin du Draa subit notamment, dès 1917, les assauts du Qā’id des Glawā, qui

supplée à l’armée française et se constitue une principauté soumise à un despotisme sans bornes.

Fragmentées, désunies, les communes politiques des montagnes et des oasis parviennent

néanmoins à se fédérer ponctuellement pour repousser l’envahisseur. Les Aīt ‘Aṭṭā du Saghro

ou les tribus vassales de la Zawia Aḥanṣal dans le Moyen-Atlas en sont les exemples les plus

6

6

1

/

6

100%