Formation - Parmilieu

Le système solaire

Rappel

•Gravitation

Deux corps ponctuels de masse MA et MB s'attirent avec une force proportionnelle à chacune des

masses, et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Cette force a pour

direction la droite passant par le centre de gravité de ces deux corps.

La gravitation d'un corps s'exerce également sur lui même, d'où la forme sphérique naturelle. Un

équilibre est atteint entre l'attraction et la résistance à la compression des matériaux constituant le

corps.

La gravitation s'exerce de la même manière sur des corps très petits, la force de gravitation sera

alors extèmement faible.

•Nombre d'étoiles (analogie avec un tas de sable)

Nombre d'étoiles de l'univers visible = 20 000 000 000 000 000 000 000 (2x10²²)

Analogie : Si à chaque étoile de l'univers visible correspond un grain de sable. Le tas de sable

obtenu, répandu uniformément sur la France entière, attendrait une hauteur d'environ 14 000 m (en

prenant 10 grains de sable par mm3).

Formation

La nébuleuse primitive

Le système solaire s'est formé à partir d'une nébuleuse primitive issue de l'explosion d'étoiles plus

anciennes : Super Nova. Dans la nébuleuse primitive, on trouve déjà tous les éléments qui composent

actuellement notre système solaire actuel. Les principaux d'entre-eux sont le carbone, l'azote, l'oxygène et

divers minéraux. Mais il y a surtout de l'hydrogène et de l'hélium qui sont les deux composantes nécessaires

à la création d'une étoile, ici, le Soleil.

Cette nébuleuse est en fait formée de nuages de poussières, qui sous l'effet de la gravitation, commencent à

se concentrer autour d'un centre et à former un disque.

La création du soleil

Cette spirale se formant ainsi autour du centre de la nébuleuse, prouve que ce centre attire une quantité

toujours plus importante de matières. Ce rassemblement très dense se caractérise par la rencontre

extrêmement violente entre la matière, créant ainsi de l'énergie partiellement dissipée sous forme de

chaleur. Comme la masse de ce nouvel astre augmente, son attraction fait de même. Il en résulte que le

phénomène précédemment expliqué s'amplifie de plus en plus jusqu'à former une boule de feu énorme :

c'est la formation du proto-soleil.

Puisque le disque qui entoure le proto-soleil s'échauffe dès le moment de sa naissance, dont la taille peut

atteindre les 200 UA (200 fois la distance terre-Soleil), celui-ci commence à se solidifier, les atomes se

collent les uns aux autres pour former des grains de matière. A ce moment, se met en place le phénomène

d'accrétion.

La création des planètes

Lorsque les grains ne vont pas trop vite et se percutent, ils forment des planétoïdes. Ce sont en fait de petits

astres qui tournent sur orbite autour d'une étoile, dans notre cas l'étoile est le soleil. Puis, ils s'assemblent

entre-eux et forment une planète. Pour qu'une planète naisse, il faut compter entre 50 et 100 millions

d'années.

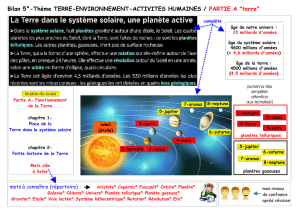

A cette période, le système solaire est pratiquement terminé. En effet, le proto-soleil est devenu soleil à part

entière puisqu'il a atteint la température qui lui permet de mettre en place son mécanisme nucléaire. Les

planètes sur leur orbite attirent les derniers planétoïdes ou poussières et les plus éloignées du soleil captent

les gaz les plus légers tels que l'hydrogène H ou l'hélium He et deviennent des planètes gazeuses (dans

cette catégorie on retrouve Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune). Au contraire, les plus proches du soleil ont

plus de difficultés à garder leur atmosphère car le soleil attire les éléments légers. Elles ont alors un noyau

dur et peu ou pas d'atmosphère: ce sont les planètes telluriques (Mercure, Vénus, Terre, Mars).

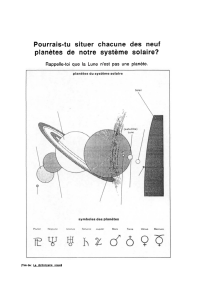

Enfin, il reste le cas de Pluton qui est probablement un ancien satellite de Neptune (rappel : Pluton n'est plus

une planète depuis le 24 août 2006).

Par ailleurs, on remarque que le nombre de satellites naturels que possède chaque planète varie avec la

distance au soleil. Ainsi, plus la planète est loin du soleil et de son attraction, plus elle a de chance de

posséder de satellites. De ce fait, on remarque que Vénus n'a aucun satellite, la Terre n'en a qu'un seul (la

Lune), Mars en a deux et a l'opposé, Jupiter en possède 63.

C'est ainsi qu'est apparu notre système solaire actuel.

Echelle

Nous reprendrons le même exemple que l'an dernier pour apréhender la taille du système solaire soit :

•La taille du soleil ramené à un énorme ballon de 1m de diamètre.

•La terre est un petit pois bleu situé environ à 110m (la diagonale d'un terrain de football).

Note : Ci-dessous les distances et dimensions à cette échelle seront en rouge

Voisins : La plus proche étoile est Proxima du centaure à 4.4 années lumière (30 000 km) 10 000 fois plus

loin que Neptune la planète la plus éloignée du soleil.

Composition

Les 4 planètes les plus proches du Soleil sont dites telluriques. Une planète tellurique (du latin tellus, « la

terre », « le sol »), en opposition aux planètes gazeuses, est une planète composée de roches et de métaux

qui possède en général trois enveloppes concentriques (noyau, manteau et croûte). Sa surface est solide et

elle est composée principalement d'éléments non volatils, généralement des roches silicatées, du métal et

du fer. Sa densité est donc relativement importante et comprise entre 4 et 5,5.

•Mercure, première planète tellurique, à 57 Mkm du soleil (41m) d'un diamètre 4850 km (3.5mm).

Survolé par des sondes dans les années 1973-75 sa surface ressemble beaucoup à la surface de la

lune. La température varie de de +430°C le jour à -170°C la nuit.

•Vénus seconde planète tellurique, à 109 Mkm (80m) le diamètre 12000 km est très légèrement plus

petit que celui de la terre. Vénus est appelée "l'étoile du berger" car elle n'est visible que le soir au

coucher de soleil, soit le matin à son lever. L'atmosphère : Vénus présente une atmosphère très

dense : la pression à la surface vaut 92 atmosphères, soit la pression sur Terre sous 1 km d'océan.

Le dioxyde de carbone CO2 est majoritaire, à 96 % ; le deuxième constituant est le diazote N2 ; les

principaux constituants minoritaires sont le dioxyde de soufre SO2 et l'eau. L'effet de serre et la

cause d'une très forte température (457°C en moyenne).

•La Terre, troisième planète tellurique, à 150 Mkm (110m) d'un diamètre de 12500 km (9mm).

Première planète ayant un satellite, la Lune. Nous détaillerons la Terre ci-dessous.

•Mars, quatrième planète tellurique, à 228 Mkm (167m) d'un diamètre de 6800 km (5mm). La

distance Terre-Mars varie fortement, entre 56 et 400 millions de km. En décembre 1996, la NASA a

envoyé sur Mars la sonde Pathfinder qui est arrivée sur la planète rouge en juillet 1997, munie du

robot Sojourner. Outre les photos envoyées par la sonde, grâce aux caméras et à l'efficacité

inespérée de son petit robot surnommé Rocky, les analyses ont confirmé la présence d'eau sur Mars

il y a 3,8 milliards d'années sans pouvoir démontrer pour autant la présence de vie sur cette boule

de rouille. La présence de silice en grande quantité dans la roche volcanique (andésite) dénoterait

une très forte température à l'intérieur de la planète. Quant au climat, les mesures révèlent des

températures extrêmement froides de l'ordre de -76° la nuit pour - 10° le jour.

2 satellites Phobos et Déimos.

Dans les années 1950 les terriens étaient persuadés que Mars était habité, et que les "Martiens"

nous rendaient visite en soucoupes volantes.

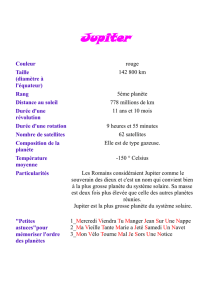

•Jupiter, Première planète gazeuse à 780 Mkm (570m) d'un diamètre de 140 000 km (10cm).

Planète géante 318 fois plus grosse que la terre et pourtant elle est 1000 fois plus petite que le soleil

! Jupiter possède 4 satellites Io Ganimède Europe et Callisto qui tournent en quelques jours autour

de la planète. Une simple paire de jumelle permet de saisir leur ballet. N plus de ses 4 gros

satellites Jupiter possède 59 petits satellites, le plus gros fait à peine 100 km.

Planète gazeuse son athmosphère est ajitée par des vents importants, 200km/h au niveau de

l'équateur. L'immense tache orange visible sur son équateur serait un anticyclone de très longue

durée de vie.

•Saturne, connue pour ses anneaux. Très loin du soleil 1400 Mkm (1000m) la planète a un diamètre

un peu plus petit que Jupiter 115 000km (8cm).

Seconde planète gazeuse. Elle possède un très grand nombre de satellites (62) le plus gros Titan

1.5 fois notre Lune est visible avec un petit télescope.

Les anneaux sont constitués de particules de glace et de petite poussière, ils sont extrémement fins

(si leur diamètre était égal à la taille de Paris leur épaisseur serait celle d'une feuille de papier). Vue

depuis la terre on ne voit que 2 anneaux séparés par la division de Cassini, en fait aujourd'hui on en

dénombre 7. Les anneaux de Saturne sont certainement un des plus beau spectacle offert par le

système Solaire.

•Uranus, Troisième planète gazeuse, environ 2 fois plus petite que Saturne est 2 fois plus loin (c'est

une balle de golfe qui orbite à 2 km du soleil).

Les anneau d'Uranus sont surtout constitués de poussières ce qui engendre une très faible brillance,

ils sont de ce fait difficilement observables.

•Neptune, Quatrième planète gazeuse, Pratiquement de même taille qu'Uranus mais 1.5 fois plus

loin. C'est donc une balle de golfe qui orbite à 3.3 km du soleil. Constitué essentiellement de gaz

(hydrogène, hélium et méthane), à son centre nous trouvons un petit noyau de roche et de glace.

Neptune possède 8 gros satellites dont le principal est Triton.

•Planètes naines, au delà se trouvent 4 planètes naines Pluton, Charon, Cérès et Xena. Depuis

2006 elles ne répondent pas aux critères de définition d'une planète.

•Ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter gravitent une ceinture d'astéroides, plus de 10 000

objets, dont la taille varie de quelques centaines de mètres à 200 km.

•Une météorite est un corps solide (rocheux ou ferreux) du milieu interplanétaire qui atteint la

surface de la Terre ou d'un autre astre.

La Terre rencontre plus de 2 000 à 5 000 météorites de plus d’un kilogramme par année, la plupart

s’abimant dans l’océan. Mais guère plus qu'une demi douzaine de chutes est effectivement

"observée" chaque année.

Lorsqu’elles pénètrent dans l’atmosphère, le frottement sur les particules la constituant entraine un

violent échauffement et une émission de lumière, ce qui forme un météore ou étoile filante . La

plupart des météorites se désagrègent en blocs tout au long de leur traversée dans l’atmosphère, ce

qui réduit le nombre des gros impacts sur la surface de la Terre : environ 500 pierres de la taille

d’une balle de tennis atteignent ainsi le sol chaque année.

Des météorites plus massives, heureusement rares peuvent créer d’importants cratères lors de leur

impact sur le sol, ou des tsunamis en cas d’arrivée en mer.

L’énergie libérée lors de ces impacts peut entrainer, directement ou par des effets secondaires

catastrophiques (par exemple : réactivation de volcans endormis, incendies généralisés, etc.), la

dispersion d’une quantité considérable de particules dans l’atmosphère, suffisante pour modifier

brutalement et durablement le climat sur l’ensemble de la Terre. Suivant la théorie de l’extinction des

dinosaures, qui marque la fin du Crétacé, s’expliquerait par les conséquences de l’impact d’une

météorite.

Il existe des "zones" de météorites. Lorsque la terre, parcourant son orbite autour du soleil, traverse

une de ces zones, nous observons une pluie d'étoiles filantes.

Autres conséquences "Les Saints de glaces", une zone de météorites se trouve entre le soleil et

nous, ou bien "l'été de la St Martin" où cette fois les météorites servent de réflecteur au soleil.

• Les comètes, Elles occupent un halo sphérique entourant le système solaire : le nuage de Oort.

Le modèle généralement admis pour une comète est celui de l'astronome américain Fred Whipple,

dit modèle de la boule de neige sale, confirmé par les observations spatiales : le noyau est formé

d'un agglomérat très poreux de cristaux de glace emprisonnant de nombreuses molécules, dont du

méthane, du cyanure d'hydrogène, du cyanogène et d'autres molécules organiques plus complexes,

enchevêtrés avec des particules de poussière formées d'éléments chimiques lourds. Soumise au

rayonnement solaire, leur croûte s'échauffe et vaporise la glace interne. De violents jets de vapeur

fusent à travers des cratères, entraînant avec eux vers l'espace des particules de poussière. Il se

forme un halo autour du noyau. les molécules gazeuses sont propulsées le vent solaire en direction

opposée au Soleil. Cette queue, rendue lumineuse par la fluorescence des molécules ionisées,

donne à la comète son aspect spécifique.

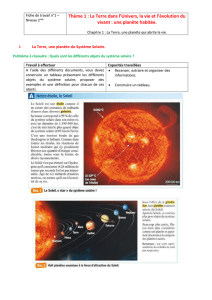

Le Soleil Le Soleil est une étoile moyenne, caractérisée par une couleur jaune et une température

superficielle de 6000° C, a été formé il y a environ 4,5 milliards d'années ; par sa masse, il fait partie des

étoiles que leur évolution doit transformer en géante rouge, puis en naine blanche, la phase actuelle devant

durer encore 3 ou 4 milliards d'années.

Le soleil est aujourd'hui à la moitié de sa vie, dans 5 milliards d'années il aura épuisé toute son énergie (il

aura brûlé tout son hydrogène) et commencera à brûler de l'hélium, alors il deviendra rouge et gonflera

jusqu'à atteindre 50 fois son diamètre actuel. Puis il s'effondrera sur lui-même pour former une naine

blanche (de la taille de la terre) et s'éteindra peu à peu. (De 1m il passe à 50m).

A l'intérieur on estime le température à plus de 14 millions de °C. Elle décroit ensuite jusqu'à la surface du

Soleil (photosphère) , la température est de l'ordre de 6 000 °C.

C'est dans le noyau que se déroulent les réactions thermonucléaires qu'on suppose être la source de

l'énergie solaire, et qui consistent principalement en la synthèse d'un noyau d'hélium à partir de quatre

noyaux d'hydrogène.

La Terre

•Composition : La structure interne de la Terre est répartie en plusieurs enveloppes successives,

dont les principales sont la croûte terrestre, le manteau et le noyau.

•La croute terrestre est divisée en 2 types :

1. La croute continentale forme essentiellement les continents. Certaines parties

peuvent toutefois se trouver immergées sous des mers ou des océans. La croûte

continentale est épaisse de 15 à 80 km, avec une moyenne de 30 km. Elle a une

composition moyenne de roche granitique, de densité 2,7 à 2,8. La majeure partie

est probablement constituée de gneiss.

2. La croûte océanique forme essentiellement le fond des océans. Elle est beaucoup

plus fine (5 à 7 km en général). Formée de roches basaltiques, elle est aussi plus

dense (3 g/cm³).

•Le manteau Le manteau terrestre représente un peu plus de 80 % du volume de la Terre et

environ 65 % de sa masse. On distingue (en géochimie) un manteau supérieur, et un

manteau inférieur.

Composition : Le manteau est constitué d'un agrégat de cristaux évoluant en fonction de la

pression due à la profondeur.

La Terre possède une chaleur importante du fait de la radioactivité et de la chaleur

d'accrétion initiale. Elle se refroidit en évacuant la chaleur à sa surface essantiellement par

convection. La partie du manteau supérieur faisant partie de la lithosphère est solide, le

restant du manteau supérieur est plastique. Le manteau inférieur est plus fortement

visqueux. La production de magma ne s'effectue qu'au niveau de zones de fusion partielle.

De petites zones du manteau supérieur, fondent partiellement, et remontent dans des

chenaux vers la surface pour donner naissance à des volcans.

•Le noyau de la Terre est une masse compacte composée essentiellement de fer (80 %) et

de nickel. Il est probable que cette masse soit sous forme solide (noyau interne) au cœur

d'un ensemble liquide (noyau externe) qui forme une partie importante de la masse de la

planète. C'est le mouvement de convection et de rotation de la terre qui sont responsables

du champ magnétique terrestre (effet dynamo).

•L'atmosphère est divisée en 5 couches : leurs limites ont été fixées selon les discontinuités dans

les variations de la température, en fonction de l'altitude.

•De bas en haut :

1. la troposphère : la température décroît avec l'altitude (de la surface du globe à 8-15 km

d'altitude) ; l'épaisseur de cette couche varie entre 13 et 16 km à l'équateur, mais entre 7 et

8 km aux pôles. Elle contient 80 à 90% de la masse totale de l'air et la quasi-totalité de la

vapeur d'eau. C'est la couche où se produisent : les phénomènes météorologiques (nuages,

pluies...), les mouvements atmosphériques horizontaux et verticaux (convection thermique,

vents) ;

2. la stratosphère : la température croît avec l'altitude jusqu'à 0 °C (de 8-15 km d'altitude à 50

km d'altitude) ; elle abrite une bonne partie de la couche d'ozone ;

3. la mésosphère : la température décroît avec l'altitude (de 50 km d'altitude à 80 km d'altitude)

jusqu'à - 80 °C ;

4. la thermosphère : la température croît avec l'altitude (de 80 km d'altitude à 350-800 km

d'altitude) ;

5. l'exosphère (de 350-800 km d'altitude à 50 000 km d'altitude).

•La Lune : La distance moyenne séparant la Terre de la Lune est de 384 à 400 000km. À ce jour, la

Lune est le seul astre non terrestre visité par l'Homme en personne.

La formation de la Lune reste une question non résolue. Elle a été formée il y a environ 4,55

milliards d'années, et donc qu'elle est contemporaine de la Terre. Trois principales théories

s'affrontent, sans qu'aucune ne soit à l'heure actuelle vraiment satisfaisante.

1. Soit la Lune est un fragment détaché de la Terre primitive,

2. Soit il s'agit d'un astre capturé par la Terre,

3. Soit enfin elle s'est formée au voisinage de la Terre, par condensation et agrégation de

matière.

•Apparition de la vie

Les conditions nécéssaires à l'apparition de la vie : Pour les scientifiques, l'apparition de la vie sur

une planète résulte d'une propention naturelle de la matière à s'organiser en structures de plus en

plus complexes, lorsque certaines conditions favorables sont réunies.

Ces conditions sont celles d'un équilibre, d'une zone tempérée entre les extrêmes, entre le trop

chaud et le trop froid, le trop massif et le trop léger, entre le trop lointain et le trop proche de l'étoile.

Il y a donc une zone orbitale propice à la vie autour de nombreuses étoiles, d'où la probabilité très

élevée que la vie puisse exister sur de nombreuses autres planètes dans l'univers.

•Condition n°1: La masse de l'étoile : Les étoiles géantes ont une longévité inférieure à 1

milliard d'année. Elles meurent donc avant que des formes de vie intelligentes n'aient eu le

temps de se dèvelopper. De même, les étoiles de masse 10 fois inférieure au soleil ne

parviennent pas à "s'allumer" (c'est à dire à démarrer le processus de fusion

thermonucléaire qui fait la différence entre une étoile et une planète). Les étoiles moyennes

comme le Soleil sont donc les plus favorables.

•Condition n°2: La masse de la planète : La masse de la planète détermine la composition de

l'atmosphère. La gravité sélectionne les atomes retenus sur la planète, et ceux qui peuvent

s'échapper vers l'espace. Si la planète est trop massive, elle retient intégralement les gaz les

plus légers comme l'hydrogène et l'hélium, ce qui crée une atmosphère à base de méthane

ou d'amoniac, comme sur Jupiter, Saturne, Uranus ou Neptune. Si la planète n'est pas assez

massive, elle laisse échapper l'hydrogène mais aussi les gaz plus lourds indispensables à la

vie comme l'oxygène, ainsi que l'eau qui va s'évaporer dans l'espace. De telles planètes

dépourvues d'atmosphère sont exposée sans protection à la radioactivité solaire, aux ultra-

violets, ainsi qu'au bombardement des météorites. Dans le système solaire, Mercure est un

exemple de ce type de planète.

•Condition n°3 : La distance par rapport à l'étoile : La distance par rapport à l'étoile détermine

la quantité reçue de rayonnement solaire. Elle conditionne donc:

• La température, qui détermine la présence ou non d'eau liquide, indispensable pour

le développement de la vie.

•La lumière disponible pour les végétaux. La quantité reçue de rayonnements nocifs

à la vie et à la stabilité de l'ADN (ultra-violets, rayons gamma)

Si la Terre avait été plus près du Soleil de 4%, son sort aurait été celui de Vénus: une

fournaise. Si elle avait été plus éloignée de 1 ou 2%, sa destinée aurait été celle de Mars,

une planète glacée. La bande d'espace favorable à la vie autour d'une étoile est donc

relativement étroite.

•Condition n°4: La composition de la planète : Eau, oxygène, carbone, fer, font partie des

éléments indispensables à la vie telle que nous la connaissons sur Terre, c'est à dire basée

sur la chimie du carbone et de l'eau. La composition interne de la planète et de son noyau va

également déterminer la présence ou l'absence d'une magnétosphère, dont l'effet est de

protéger la planète des rayonnements dangereux en provenance de l'espace et du soleil.

Sur Terre, la magnétosphère est générée par les mouvements du fer en fusion, au coeur de

notre planète.

•De nombreuses modifications ont affecté la Terre entre 4,6 et 3,5 milliards d’années. Durant 1

milliard d’années, le bombardement météoritique diminue, une croûte externe solide se forme, la

6

6

7

7

1

/

7

100%