Théâtre pour la main» Danielle Schirman

Un Jour, Une Oeuvre.......

«Théâtre pour la main»

Danielle Schirman

le 19 septembre 2015

cyclonelesite.com

Théâtre pour la main

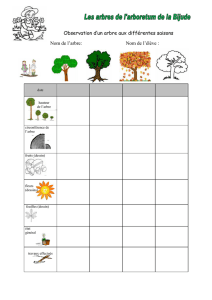

La manipulation de ses languettes et tirettes

Théâtre pour la main

Le Théâtre pour la main :

la machine célibataire de Danielle Schirman

Le Théâtre pour la main

, Astronomicum

Caesareum

Les Arlequinades

Cent mille milliards de poèmes

, Andy Warhol’s Index (Book)

designers

ta-

bleaux vivants

Cent vingt journées de Sodome

haptique

ce Théâtre

La Règle du jeu

Théâtre

Théâtre pour la main

Anémic Cinéma

fait à la main

Théâtre pour la

main

Dominique Païni

Le rouge et le noir (dommage, c’est déjà pris...)

C

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%