Décembre 2012 - Mutualité chrétienne

Dépenses de santé

Les dépenses en soins de santé (dépenses SDS) grignotent aujourd’hui en Belgique

un peu plus de 10% du Produit intérieur brut (PIB, soit la richesse totale d’un pays

exprimée en euros). Grosso modo, les dépenses de santé atteignent 37 milliards

d’euros, pour un PIB de 370 milliards d’euros en 2011

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 >90

volume codes facturés

classe d’âge

autres

TKH BV

Rx orthopédie

Pneumo rx

IRM

mammo

Echo

ct scan

Médicaments

En 2001, la part des médica-

ments bon marché n’était

que de 12 %. La limite sym-

bolique des 50 % a pour la

première fois été atteinte

en 2011: 1 médicament sur

2 était une variante bon

marché.

12% 11% 14% 18% 27% 37% 40% 40% 43% 46% 49%

88%

77% 72% 66% 56%

50% 49% 48% 47% 44% 41%

0%

11% 14% 16% 17% 13% 12% 12% 10% 10% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

% DDD

Année

SR

SM

SBM

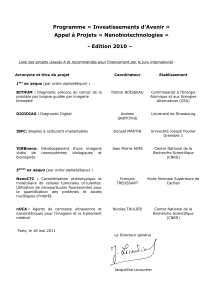

Figure 1: Imagerie médicale – Volume selon le type d’examen et la classe d’âge

MC-Informations

Analyses et points de vue

Périodique trimestriel de l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes 250

décembre 2012

La

solidarité,

c’est bon pour la santé.

MUTUALITE

CHRETIENNE

Figure 1 : Évolution de la part de médicaments bon marché (en DDD)

2

Ces 20 dernières années, les dépenses en soins de santé ont

triplé, alors que la richesse nationale a doublé seulement. Ces

dépenses s’élèvent actuellement à environ 10 % du PIB. Selon

les prévisions, elles continueront à augmenter. Les causes

sont bien connues: vieillissement de la population entraînant

une augmentation des soins chroniques, innovation et

technologie médicale de plus en plus poussée, accroissement

des revenus des prestataires, etc. En outre, le secteur des

soins de santé est un secteur à forte densité de main d’œuvre

dans lequel il est difficile d’augmenter la productivité. L’article

relatif au financement des dépenses pour les soins de santé

en Belgique décrit les différentes sources de financement

actuelles et explore d’éventuelles marges d’augmentation.

L’auteur développe deux pistes possibles qui permettraient aux

mutualités de disposer davantage d’instruments de gestion

pour mener une politique financière plus responsable.

Outre un meilleur financement, la maîtrise des dépenses reste

essentielle. Les dépenses élevées en soins de santé peuvent

être tant la conséquence d’une sous-consommation que d’une

surconsommation. Une étude intermutualiste de l’AIM relative

à l’imagerie médicale a fait apparaître qu’il fallait absolument

diminuer le nombre d’examens avec rayons ionisants, en

particulier la répétition inutile de certains examens. La

prescription d’examens radiologiques sur la base d’indications

scientifiquement étayées ainsi qu’un registre central de

données constituent des outils importants à cet égard.

Au vu des développements actuels au sein de eHealth, il doit

être possible à terme de générer ces instruments par le biais du

dossier médical électronique du médecin. Grâce à un ‘evidence

linker’, chaque médecin prescrivant des prestations d’imagerie

médicale pourrait d’emblée etre tenu au courant des dernières

directives en matière de bonne pratique dans ce domaine.

Le radiologue peut alors envoyer, par voie électronique, les

examens réalisés pour un patient à un registre, afin que le

médecin traitant (et éventuellement le patient) puisse suivre la

dose d’irradiation subie par patient.

Bonnes nouvelles du côté des dépenses. Une étude réalisée

par la MC a fait apparaître qu’un médicament prescrit sur deux

est une variante bon marché. Ceci permet de réduire les coûts,

tant pour le patient que pour l’assurance maladie, sans perte de

qualité pour autant. Cette tendance pourrait encore s’améliorer.

Si le médecin prescrivait toujours en DCI, le patient aurait la

garantie de se voir délivrer un médicament bon marché, sans

supplément de référence. Rien que pour les patients affiliés

auprès de la MC, cela représenterait une économie de 15

millions d’euros qu’ils ne devraient plus débourser eux-mêmes.

La clé de voûte d’un support électronique digne de ce nom

serait un programme eHealth qui présenterait au médecin les

coûts d’un traitement déterminé tout en lui suggérant la solution

la plus efficiente.

Dr. Michiel Callens

Directeur de département Recherche et Développement

Editorial

2MC-Informations 250 • décembre 2012

Les dépenses en soins de santé (dépenses SDS) grignotent

aujourd’hui en Belgique un peu plus de 10% du Produit intérieur

brut (PIB, soit la richesse totale d’un pays exprimée en euros).

Grosso modo, les dépenses de santé atteignent 37 milliards

d’euros, pour un PIB de 370 milliards d’euros en 2011. La plus

grande partie de cette somme est payée par les mutualités et

l’INAMI (Institut national de l’assurance maladie et invalidité),

soit l’assurance maladie. Mais les autorités fédérales et

régionales dépensent également de l’argent pour les soins de

santé (médecine scolaire, prévention, etc.). Enfin, le patient

en paie une bonne partie de sa poche, essentiellement via les

tickets modérateurs, les suppléments, les médicaments non

remboursés, les aides techniques, les primes d’assurance,

ainsi que les frais hospitaliers. Ces 20 dernières années, les

dépenses de soins de santé ont triplé, alors que la richesse du

pays n’a fait que doubler.

Nous ne pouvons qu’estimer la croissance des dépenses SDS

au cours des 10 à 20 prochaines années. Mais nous pouvons

affirmer avec une grande probabilité qu’elle augmentera plus

vite que la croissance de la richesse du pays. C’était ainsi

dans le passé et ce le sera sans doute encore dans les 20

années qui viennent. Les économistes parlent de produits ou

services ‘supérieurs’: dans les pays riches, de telles dépensent

progressent plus vite que la richesse du pays. Le niveau soutenu

de cette croissance est imputable à des évolutions connues.

Un premier élément est le développement phénoménal des

technologies et des innovations médicales, ainsi que des

possibilités de la médecin moderne. Grâce à elles, l’espérance

de vie a considérablement augmenté ces dernières décennies.

Un deuxième élément est le vieillissement de la population. On

estime que les filles qui naissent aujourd’hui pourront vivre en

moyenne 100 ans. Le groupe des personnes âgées constituera

donc une part de plus en plus grande de la population et, vu sa

consommation de soins de santé accrue, entraînera des coûts

importants en soins de santé. Le vieillissement entraînera de

plus fortes dépenses dans le secteur des soins chroniques.

D’autres facteurs stimuleront l’inflation de nos soins de santé:

• Le fait que le domaine des soins de santé est un secteur intensif

en main-d’œuvre, avec à la clé une productivité inférieure à

celle de l’industrie, tandis que les salaires évoluent souvent

de manière identique; cette situation conduit à l’inflation du

coût des soins de santé.

• L’offre importante d’infrastructures de soins et d’appareils

médicaux

• Les soins de santé sont un bien de consommation (esthétique

avec le Botox, certitude par rapport au niveau de cholestérol

par exemple, prédictibilité, screening, etc.).

• L’individualisation croissante de notre société, avec l’espoir

que toute la vie sera de plus en plus facile …

Dans le présent article, nous allons nous focaliser moins sur

l’aspect ‘dépenses’ que sur l’origine future des moyens qui

permettront de faire face à ces dépenses. Pour maintenir la

bonne santé financière d’un système, et donc garantir son

avenir, il n’existe que deux possibilités : bien maîtriser les

dépenses et/ou veiller à disposer de suffisamment de moyens.

Dans cette partie, nous allons délaisser la question de savoir

comment mieux contrôler l’évolution des dépenses. Celle-

ci a déjà été abordée dans des articles précédents (plus de

sélectivité pour les avantages, meilleurs investissements,

incitation à l’efficacité, etc.). Nous nous concentrerons donc

sur une question: d’où doivent venir les moyens de demain:

• Les cotisations sociales doivent-elles être relevées?

• Les subventions publiques doivent augmenter?

• Faut-il privilégier d’autres sources de nancement, comme le

financement alternatif (notamment des revenus des impôts

indirect)?

• Les patients doivent-ils payer des tickets modérateurs plus

élevés?

• Doit-on plutôt opter pour le développement d’un 2ème pilier

(assurances complémentaires collectives par les employeurs)

et/ou d’un 3ème pilier (assurances complémentaires

individuelles pour les soins de santé)?

• D’autres initiatives encore?

1. D’où proviennent les moyens de la sécurité

sociale en Belgique?

Le financement de la sécurité sociale a parcouru un long

chemin depuis sa création après la Seconde guerre mondiale.

La sécurité sociale est née immédiatement après celle-ci

comme un système d’assurance pour travailleurs, en vue de

maintenir leur niveau de vie lors d’imprévus sociaux (maladie,

Jos Kesenne, Collaborateur de la Direction ANMC

Article paru dans la revue ‘Gids voor maatschappelijk gebied’.

Le financement des dépenses de santé en Belgique

Dépenses de santé

3

MC-Informations 250 • décembre 2012

chômage, pension, accident de travail, etc.). Dans les années

’60, le système a progressivement été élargi aux indépendants

et aujourd’hui, près de 99% de la population sont couverts par

le système d’assurance social.

La principale source de revenus a toujours été les cotisations

sociales des travailleurs et des employeurs. Celles-ci sont

calculées sur le salaire brut et représentent pour les employés

un peu plus du tiers du coût total du travail (= salaire brut +

cotisations employeur). Dans les moyens globaux de la sécurité

sociale, leur poids est de 60 à 70%.

La deuxième plus importante source de revenus était, jusqu’au

tournant du siècle, les subventions des autorités. Elles étaient

fixées sous forme de loi (et adaptées sous forme de règlement)

et ont varié de 1950 à 1973 entre 20 et 25 % des moyens

globaux. Dans la période succédant à la crise pétrolière (1973-

1985), les cotisations sociales ont baissé sous la pression de

la crise économique et, en compensation, les subventions

des autorités ont augmenté. Par la suite, ces dernières, par

nécessité d’assainissement des finances publiques (norme de

Maastricht), ont de nouveau perdu en importance pour revenir

à une part tout juste supérieure à 10%. Les cotisations sociales

les ont à nouveau compensées durant cette période. Mais les

subventions publiques continuent à jouer un rôle clé dans la

sécurité sociale, surtout ces dernières années.

Entre 1950 et 1995, les cotisations sociales et les subventions

publiques ont généralement représenté de 90 à 95% des moyens.

Depuis 1993, nous assistons à l’émergence d’une nouvelle forme

de financement de la sécurité sociale, à savoir le financement

alternatif. Il est né sous le signe du taux de chômage structurel

élevé en Belgique dans les années ’80 et ’90. On espérait

en effet doper l’emploi en abaissant les cotisations des

employeurs. Sur cette période, les cotisations sociales ont

perdu en importance, passant de 75% à tout juste 60%. En

2011, le financement alternatif représentait 20% des moyens

de la sécurité sociale, essentiellement à partir des revenus de

la TVA. Il existe également des prélèvements plus modestes sur

les actions et d’autres produits financiers.

2. Et d’où viennent les moyens de l’assurance

maladie?

Jusqu’en 1994, les différentes branches de la sécurité sociale

disposaient d’un financement distinct, avec des pourcentages

de cotisations et de subventions différents pour chacune.

L’année 1995 a vu l’introduction d’une gestion globale des

moyens, où toutes les cotisations et subventions étaient

collectées dans un pot commun, avant d’être réparties dans les

diverses branches en fonction des besoins.

La part principale des moyens de la gestion globale de la sécurité

sociale dans l’assurance maladie (environ 75% des moyens de

cette dernière) provient à 62% des cotisations sociales, à 14%

des subventions publiques et à 18% du financement alternatif.

Si nous appliquons ces pourcentages aux 75% susmentionnés,

nous parvenons au résultat suivant : 47 % proviennent des

cotisations sociales, 11% des subventions publiques et 13 %

du financement alternatif.

Outre les cotisations sociales via la gestion globale, nous avons

également les cotisations sociales à l’assurance maladie des

pensionnés (3,55 % sur la pension légale et extra-légale ;

uniquement à partir d’un certain niveau de revenus). Elles

représentent environ 3% des moyens de l’assurance maladie.

Avec les 47 % des travailleurs salariés et indépendants,

cela signifie que 50 % des moyens de l’assurance maladie

proviennent des cotisations sociales.

Ces rapports globaux dans le financement de la sécurité

sociale et de l’assurance maladie nous donne l’image suivante

à propos de l’origine des moyens de l’assurance maladie: 50

% proviennent des cotisations sociales, 11 % des subventions

publiques et 29 % du financement alternatif. Au total, cela

représente 90% des moyens. S’y ajoutent d’autres sources de

financement (transferts de rééducation, taxe sur l’assurance

auto, assurance hospitalisation, précompte sur l’industrie

pharmaceutique, conventions internationales), qui assurent

ensemble 10% des moyens de l’assurance maladie. L’image

est ainsi complète.

Avec 40% des moyens de financement de l’assurance maladie

provenant d’impôts directs ou indirects, nous pouvons parler

sans exagérer d’une tendance à la fiscalisation du financement

de l’assurance maladie. Cette tendance ne peut pas être

qualifiée d’incongrue dans un pays où le système de protection

sociale des soins de santé progresse beaucoup plus rapidement

que la richesse du pays.

3. Comment doit évoluer à l’avenir le financement

des soins de santé ?

3.1. Augmenter les cotisations sociales ?

Alors qu’à plusieurs reprises le gouvernement a pris des

mesures pour réduire les charges patronales ONSS en vue

de réduire le coût du travail et de stimuler ainsi l’emploi, il

serait inopportun d’augmenter les cotisations pour la sécurité

sociale. Le problème de la compétitivité de nos entreprises et

l’importance du coût salarial à cet égard est bien connu. Une

récente étude du laboratoire d’idées VKW-Metena a une fois

de plus mis le doigt sur la plaie : en 2011, le coût absolu du

travail en Belgique était de 42% plus élevé que le coût moyen

de la zone euro, et de 30% supérieur à celui de l’Allemagne,

locomotive de la croissance économique en Europe. Même

si cette étude n’était que partielle, cela pose tout de même

un véritable problème. En outre, l’argument souvent invoqué

4MC-Informations 250 • décembre 2012

de notre productivité élevée a été quelque peu démenti entre

temps, puisque force est de constater que ces derniers temps,

notre productivité croît moins rapidement que dans le reste de

l’Europe. Nous n’invoquerons pas ici le coût salarial pratiqué

sur les autres continents, dans cette vague de mondialisation.

3.2. Davantage de subsides de l’État ?

Historiquement parlant, les subsides de l’État ont toujours joué

un rôle important dans le financement de la sécurité sociale et

de l’assurance maladie, en mettant des moyens à la disposition

des allocataires sociaux qui ne peuvent pas contribuer en

raison de leur niveau de revenus trop faible. Aujourd’hui, ces

moyens font partie de la gestion globale de la sécurité sociale

et les pouvoirs publics jouent en outre le rôle de clé de voute

financière au niveau de la sécurité sociale.

Les pouvoirs publics fédéraux ont certes l’intention de continuer

à jouer ce rôle, mais avec une dette publique s’élevant à 100%

du PIB, la marge de manœuvre des pouvoirs publics belges

risque de devenir très étroite. Tout dépend de la croissance

du PIB et du taux d’intérêt à long terme pratiqué au cours des

prochaines décennies. Chaque augmentation des subsides de

l’État à l’assurance maladie entrera en concurrence avec les

autres branches de la sécurité sociale et les autres dépenses

publiques fédérales (sécurité, défense, justice, etc).

3.3. Davantage de nancement alternatif ?

Alors qu’au siècle dernier, les moyens de l’assurance maladie

se composaient principalement des cotisations sociales et des

subsides de l’État, le financement alternatif, principalement les

recettes provenant de la TVA, ont pris une place de plus en

plus importante au cours du 21ème siècle. Augmenter encore

davantage ce nancement alternatif est loin d’être évident.

Augmenter les recettes provenant de la TVA signifie que les

travailleurs salariés et les allocataires sociaux doivent payer

davantage pour les produits et services qu’ils achètent.

Le pouvoir d’achat de leurs indemnités diminuera donc, ce

qui correspond à des indemnités nettes inférieures. Ceci ne

peut en aucun cas être l’objectif. Les impôts indirects sur la

consommation sont de par leur nature moins solidaires que les

cotisations sociales ou les impôts sur les revenus.

Un autre type de nancement alternatif pourrait être un impôt

environnemental, par ex. sur l’utilisation de carburants fossiles

et autres activités polluantes.

3.4. Des tickets-modérateurs plus élevés ?

Pour justifier les tickets-modérateurs, on invoque le fait qu’il faut

responsabiliser le patient en ce qui concerne la consommation

des soins de santé. Toutefois, en matière de soins de santé,

la plupart des décisions, et en particulier les plus coûteuses,

sont prises par les médecins et non par les patients. Étant

donné que dans le cadre des soins de santé en Belgique, les

patients supportent déjà autour de 25% des coûts des soins par

le biais de tickets modérateurs, de médicaments et matériel

non remboursés, etc., il ne serait pas souhaitable d’augmenter

encore les tickets-modérateurs pour le patient.

3.5. Un 2ème et 3ème pilier dans les soins de santé ?

Comme dans la plupart des pays européens, les 2ème et 3ème

piliers sont déjà une réalité en Belgique dans le secteur des

soins de santé, offrant ainsi aux assurés davantage de flexibilité

et de possibilités de choix, en sus de l’assurance maladie

obligatoire. Les assurances privées complémentaires, qu’elles

soient collectives ou individuelles, conclues dans le cadre des

2ème et 3ème piliers, sont estimées à 1,5 milliard d’euros, ce

qui correspond environ à 4% des dépenses totales des soins de

santé en Belgique.

Même si on connaît une croissance dans les 2ème et 3ème

piliers des soins de santé, il est certain qu’une extension de ces

piliers dans l’assurance maladie est moins évidente que dans le

secteur des pensions.

Dans nos pays occidentaux, on accepte généralement les

différences de revenus, même si on estime qu’elles doivent

rester raisonnables. Ainsi, les super bonus accordés aux

chefs d’entreprise licenciés ou passant d’une entreprise à

l’autre, sont toujours accueillis de façon très critique, mais

des fourchettes allant de 1 à 6 au niveau des salaires et des

rémunérations en fonction des diplômes, des compétences, des

responsabilités, de l’âge, de l’expérience, etc. sont acceptées.

Il n’est pas anormal qu’un chef d’entreprise gagne plusieurs fois

le salaire de l’employé ou de l’ouvrier le moins bien rémunéré

dans une entreprise. Ces différences se retrouvent également,

dans la même proportion, au niveau des pensions, surtout en

raison des assurances groupe et autres systèmes de pension

complémentaire. Ceci est en général accepté.

Par contre, le fait que certaines catégories de personnes,

à faible revenu, n’aient bientôt plus accès à une partie sans

cesse plus grande de la médecine moderne n’est pas du tout

accepté. Dans nos sociétés démocratiques européennes, on

n’accepte pas que la couverture sociale obligatoire en soins

de santé devienne de plus en plus incomplète, entraînant

5

MC-Informations 250 • décembre 2012

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%