Antibiotiques : après l`espoir et les succès, la banalisation, l`impasse

Éditorial

WWWREVMEDCH

octobre 1691

Antibiotiques après l’espoir

et les succès la banalisation

l’impasse et les dangers

Dr GÉRARD PRAZ et Pr NICOLAS TROILLET

Abuse of penicillin… A lavish dispensation of the

drug « for all patients with fever and for most of

those in whom fever or infection might be antici-

pated, irrespective of any possible benefit that

could reasonably be expected from it uses » (N

Engl J Med 1945)

La découverte de la pénicilline a modifié

l’histoire de la médecine et celle de l’humanité

toute entière. Les premiers succès furent

remportés sur les champs de bataille de la

Seconde Guerre mondiale où des milliers de

blessés eurent la vie sauve grâce à elle. Un

«remède miracle» était né. Des patients souf-

frant d’infections graves et sou-

vent mortelles guérissaient.

Durant plus de 50 ans, les anti-

biotiques ont connu une évolu-

tion constante et contribué de

façon déterminante aux progrès

de la médecine dans tous les

domai nes. Que seraient par exemple sans eux

la chirurgie, l’oncologie ou l’immunologie,

disciplines dont les trai tements, certes très

ef ficaces, rendent toutefois les patients vul-

nérables à des infections potentiellement

mortelles? Ainsi, la mortalité des septicémies

à Pseudomonas lors de neutropénies surve-

nant chez des patients traités pour leucémie

aiguë est passée de 100 à 25% avec l’arrivée

de la première substance ef ficace contre ce

micro-organisme dans les années 70.

Dès le début, l’utilisation des antibiotiques a

été banalisée. Bien que des médecins mili-

taires se soient très tôt insurgés contre la

«pénicillinisation de la population», les pres-

criptions ont continué de croître, notamment

parce que le corps médical comptait sur l’in-

dustrie pharmaceutique pour produire régu-

lièrement de nouvelles substances. Mais aux

nouveaux antibiotiques succédaient de nou-

velles résistances. Suite à l’absence de nou-

velles substances depuis 20 ans et à l’appa-

rition de nombreux micro-organismes résis-

tants sans liens avec les soins hospitaliers, la

résistance aux antibiotiques est devenue un

problème de santé publique prioritaire auquel

personne n’échappe. En Suisse, avec un certain

retard sur d’autres pays, le Conseil fédéral a

récemment élaboré un projet global dénom-

mé Stratégie Antibiorésistance (StAR), visant à

garantir l’efficacité des antibiotiques à long

terme pour le maintien de la santé humaine

et animale. Il prévoit notamment une restric-

tion et un contrôle de leur prescription. La

contribution du corps médical,

qui peut agir par plusieurs moyens,

est essentielle.

Sensibilisation des patients

L’efficacité des antibiotiques est

surestimée et leurs effets indési-

rables sous-estimés, voire occul-

tés. Les éléments suivants doivent être inté-

grés dans la décision partagée avec le patient

de prescrire ou non un antibiotique:

1. Les infections banales des voies aériennes

supérieures sont l’une des raisons les plus

fréquentes à l’origine d’une antibiothérapie.

Il est pourtant démontré que son effet n’est

pas supérieur à un placebo.

2. Les effets indésirables ne sont souvent pas

rapportés dans les études cliniques. Les anti-

biotiques représentent néanmoins 20% des

médicaments responsables de consultations

aux urgences pour des effets indésirables.

3. Quelques jours d’antibiotiques provo quent

une colonisation durable ( jusqu’à une année

ou plus) par des germes résistants.

4. Ceux-ci se propagent rapidement dans l’en-

tou rage et l’environnement et peuvent toucher

l’ensemble de la planète en quelques mois.

5. La colite à Clostridium difficile, autre com-

plication de l’antibiothérapie, est de plus en

Articles publiés

sous la direction de

GÉRARD PRAZ

Médecin-chef,

Service des maladies

infectieuses

NICOLAS TROILLET

Médecin-chef,

Service des maladies

infectieuses

Institut Central des

Hôpitaux, Hôpital du

Valais, Sion

DèS LE DÉbuT,

L’uTILISATION

DES ANTIbIO-

TIquES A ÉTÉ

bANALISÉE

REVUE MÉDICALE SUISSE

WWW.REVMED.CH

12 octobre 2016

1692

plus fréquente dans la communauté, les EMS ou

les hôpitaux et sa morbidité/mortalité est en

constante augmentation.

Mieux diagnostiquer pour mieux (moins)

traiter

En l’absence de signes cliniques de gravité,

bon nombre d’infections fréquentes (voies

aériennes et urinaires) ne nécessitent pas un

traitement immédiat et le diagnostic peut être

affiné par des examens paracliniques (culture,

PCR, biomarqueurs, etc.) dont les résultats

associés à l’évolution clinique seront utiles

pour la décision de traiter ou non. Le coût de

ces examens n’est plus un argument en regard

des surcoûts liés aux résistances, sans compter

leur coût humain. En effet, toujours plus de

patients mourront d’infections intraitables

menaçant les progrès de la médecine.

Rôle des spécialistes et des autorités

Le praticien confronté quotidiennement au

dilemme de prescrire ou non des antibio-

tiques et culpabilisé à chaque prescription

est en droit d’attendre des autorités et des

spécialistes qu’ils élaborent en collaboration

avec les différents intervenants des recom-

mandations pour la pratique clinique qui

soient simples et ne fassent pas courir de

risque aux patients.

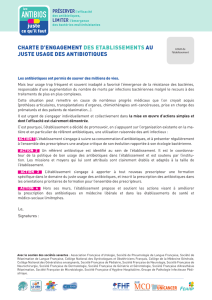

La fin de la prescription libre ?

Le succès de la lutte contre la ré-

sistance aux antibiotiques exige

une diminution importante de leur

utilisation. Ceci passera peut-être

par une restriction du droit de

prescription. Certains pays l’ont déjà instau-

ré et le projet StAR le prévoit de même qu’un

contrôle des prescriptions et des mesures

pour ceux d’entre nous qui en effectueraient

plus que la moyenne. Bien que paraissant

extrême et en contradiction avec les habitudes

actuelles, ce moyen pourrait s’avérer le seul

apte à produire un effet positif.

CECI PASSERA

PEuT-êTRE PAR

uNE RESTRICTION

Du DROIT DE

PRESCRIPTION

1

/

2

100%