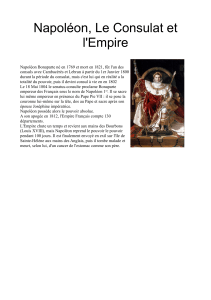

Histoire de la guerre 1813 en Allemagne

1

Histoire de la guerre

1813 en Allemagne

PAR

LE LT-COLONEL CHARRAS

DERNIERS JOURS DE LA RETRAITE DE RUSSIE

INSURRECTION DE L’ALLEMAGNE

ARMEMENTS

DIPLOMATIE ENTRE EN CAMPACNE

Cet ouvrage a été téléchargé en format image du site Gallica. Il a été converti en

format texte mais comme il n’a pas vocation d’être édité mais seulement d’être plus

accessible visuellement, veuillez être indulgent s’il y a quelques erreurs grammaticales

et/ou de syntaxe.

LEIPZIG - F. A. BROCKHAUS - 1866

2

Ce livre devait être le monument d'une noble existence, dévouée tout entière à la Patrie,

à l'Humanité. Il demeure incomplet, inachevé, image trop fidèle d'une vie prématurément

tranchée, avant d'avoir pu accomplir toute sa tâche.

La proscription avait brisé l'épée de Charras, entravé son intervention directe dans les

événements contemporains, modifié profondément les conditions de son action politique. Mais

elle n'avait pu lui arracher sa plume ; et, de soldat devenu écrivain, il n'avait pas un seul jour

interrompu la lutte. La mort est venue saisir cette vaillante main, au moment où elle s'apprêtait à

terminer une oeuvre qui devait servir la plus juste des causes, honorer l'homme et le pays. Du

livre, il ne reste qu'un fragment ; de l'homme, un grand exemple et un grand souvenir. C'en est

assez pour faire sentir à la patrie la perte immense qu'elle a faite!

Après nous avoir donné l'histoire définitive, incontestable et, au fond, incontestée de la

campagne de 1815, le colonel Charras voulait remonter à l'origine de nos désastres, en dévoiler la

cause et, par l'évidence de sa démonstration, compléter l'enseignement commencé par son premier

ouvrage. Continuant donc ses patientes recherches avec la résolution inflexible de découvrir la

vérité, autant qu'il serait en lui, et de la dire sans réticences et sans ménagements, il avait réuni,

pièce à pièce, tous les matériaux d'une histoire de la campagne de 1813 en Allemagne. Pour

s'approcher des sources mêmes de l'histoire, il avait appris la langue la plus difficile de l'Europe.

Il avait étudié, contrôlé, tout ce qui a été publié en France, en Allemagne, en Russie, en

Angleterre, sur cette effroyable mêlée des peuples. Il avait réussi, par sa volonté persévérante et

par le concours d'amis dévoués, à forcer les portes des archives les mieux closes. Il avait eu à sa

disposition d'importants documents inédits, notamment la correspondance militaire du général

Bertrand. Il avait consulté plusieurs des survivants des grandes batailles et recueilli leurs

témoignages. Il avait son opinion complètement fixée sur les hommes, sur les faits.

Affranchi des préjugés de nation et des préjugés de métier, dominant par la force de son

esprit et de sa volonté les entraînements de sa propre passion, il voulut être juste pour tous.

Quelles que fussent ses convictions, ses douleurs, ses colères de citoyen, il s'éleva au-dessus de

ses affections et de ses haines et n'écouta que la voix austère de la vérité.

Son amour incorruptible pour la vérité l'a conduit à raconter sans ménagements des faits, à

exprimer des opinions qui contrarient quelquefois les préjugés nationaux, mais non le vrai

patriotisme. Ainsi, il s'est refusé à voir dans Napoléon le représentant armé de la Révolution, c'est-

à-dire de la Justice. Comme Metternich qui lui donnait sa sympathie, comme les patriotes

allemands, espagnols, qui lui vouaient leur haine, il a constamment vu en lui, il a détesté le

promoteur le plus redoutable de la Contre-Révolution. Fortement pénétré de la notion moderne de la

justice qui pose un devoir en regard de chaque droit et qui reconnaît que ce qui est légitime pour un

peuple, pour un citoyen, est légitime pour tous, il n'a pas hésité à déclarer que la France, acceptant

ou subissant le despotisme de Napoléon, et se rendant complice de l'asservissement de l'Europe,

avait, en 1813, le droit contre elle ; que les peuples écrasés, foulés par l'abus de la force, se devaient

de recourir à la force pour s'affranchir ; que l'insurrection contre l'oppresseur était pour eux, selon la

parole des vaillants logiciens de 1793, «le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs».

Cette mâle doctrine, qui fut la règle de la vie de Charras, est aussi la moralité de son livre.

Il l'applique généreusement à l'Europe asservie, comme il la revendique pour la France. Il donne

sans hésitation, sans réserves, ses éloges, son enthousiasme, à la patriotique insurrection de

l'Allemagne ; il la compare au magnanime élan de la France en 1792 ; il la glorifie, avec raison,

comme l'un des actes les plus héroïques qui aient honoré l'humanité et comme une consécration

nouvelle des principes que la France avait eu la faiblesse de déserter, après les avoir proclamés

avec un immortel éclat. Personne encore n'avait raconté avec cette hauteur de vue, cette

connaissance approfondie des faits et cette libérale impartialité, ce mouvement national qui, parti

du peuple, entraîna l'armée, la noblesse, les gouvernements, et renversa l'oppresseur de l'Europe.

3

Le livre du colonel Charras devait embrasser dans son vaste ensemble toute l'histoire

militaire, politique et diplomatique de cette année 1813, l'année la plus tragique du siècle. Mais il

ne donne que l'exposition du drame, et s'arrête à la veille de Lützen.

Incomplet, mutilé, ce récit n'en contient pas moins tout entièrement la pensée de l'historien,

la haute moralité de son livre. En le publiant sans retouche, sans changement d'aucune sorte, avec

l'aide et sous les yeux de celle à qui Charras avait confié cette mission, nous avons la conscience de

remplir un devoir, non seulement envers lui, mais envers sa cause, envers la patrie. Aujourd'hui la

proscription qui poursuit l'œuvre au de-là même de la tombe de l'écrivain, ne permettra pas à la

France de la lire ; mais un jour elle connaîtra ce livre de l'exil, ce livre écrit pour elle, par un de ses

plus dévoués enfants, sous la constante préoccupation de la patrie. Elle y apprendra une fois de plus

à quelles extrémités elle s'était réduite, en s'abandonnant elle-même, en désertant les principes qui,

au début de la Révolution, avaient fait sa force et sa gloire, en abdiquant sa volonté entre les mains

d'un homme. Elle verra ce qu'étaient devenus, sous l'action d'un despotisme sans frein, non

seulement les ressources matérielles du pays, mais ce qui est de plus haut prix, la noblesse et le

ressort des caractères et la véritable gloire de la nation.

Nul ne quittera ce livre sans emporter quelque chose de l'âme de son auteur. Comme jadis

dans sa parole d'un si mâle et si vif accent, les faibles y trouveront un aiguillon, les forts une force

nouvelle. Il s'y est donné tout entier, avec ses qualités natives, avec celles qu'il devait à l'étude.

C'est un livre de foi et de bonne foi, vaillant, sincère, plein d'une ardeur concentrée et d'autant

plus pénétrante.

En vain Charras avait vu les ruines s'amonceler ; en vain il avait vu le triomphe insolent de

la force, la défaite lamentable du Droit et l'abaissement progressif des caractères. Le froid qui

l'entourait ne pouvait l'atteindre. Son attitude invaincue était pour quelques-uns un frein, pour

d'autres une terreur, pour beaucoup un exemple et un encouragement. Il avait une foi raisonnée,

indestructible, dans le triomphe définitif de la justice. Cette foi ne quitta jamais son noble coeur.

Elle l'avait soutenu dans les plus mauvais jours ; elle fut sa force pendant qu'il écrivait cette

histoire, pendant qu'il luttait contre la maladie qui nous l'a enlevé. Il est resté à son poste jusqu'au

bout; la mort, elle-même n'a pu l'en relever, et sa tombe qui, par sa volonté, attend sur la terre

d'exil, continue et confirme la protestation de sa vie.

V. CHAUFFOUR-KESTNER

30 octobre 1865

4

CHAPITRE PREMIER

Retour en Prusse et dans le grand-duché de Varsovie des débris de l'armée

perdue en Russie par Napoléon. - Murat, qui les commande, arrive à

Königsberg. - Ses instructions pour la réunion sur divers points et la

réorganisation des restes des différents corps. - Forces réunies déjà et à réunir

en quelques jours sur Königsberg. - Corps de Macdonald, de Schwarzenberg,

de Reynier. - Oubli qu'en a fait Napoléon. - Erreur dans laquelle il les a

entretenus. - Instructions tardives qui leur sont envoyées. - Leur position, leur

effectif à la fin du mois de décembre 1812. - Confiance, calculs de Murat au

dernier jour de cette année même.

Basée sur cette politique qui n'admettait d'autre droit que la force et n'avait d'autre règle

que l'ambition d'un homme, calculée avec légèreté, engagée sans prévoyance, conduite avec

incurie, poursuivie avec une téméraire obstination, tardivement ramenée, l'expédition dirigée

contre la Russie se terminait en un désastre sans égal.

Opérée par six cent dix mille hommes1, l'invasion de cet empire avait commencé dans les

derniers jours du mois de juin 1812. Jamais dans les temps modernes, et peut-être même dans

les temps anciens, armée si nombreuse n'avait été réunie sous un même chef, et mise en

mouvement pour une même entreprise.

Dans son immense organisation, celle-ci comprenait dix corps d'armée, la garde impériale

française, un corps auxiliaire autrichien et quatre corps de réserve de cavalerie.

Six mois ne s'étaient pas écoulés et elle repassait précipitamment, dans le plus effroyable

désordre, dans la plus affreuse détresse, la frontière russe; elle était réduite de plus de cinq cent

mille hommes perdus par la désertion, enlevés, ramassés par l'ennemi, tués par le fer et le feu, par

la fatigue et le dénuement, par la faim et le froid; elle laissait derrière elle les cadavres de cent

cinquante mille chevaux, un millier de canons et quinze ou vingt mille voitures d'artillerie et

d'équipages. Déjà. Napoléon l'avait quittée, courant à Paris exiger de la France une nouvelle

armée.

En partant, ce funeste artisan du désastre avait imposé à Murat la mission de conduire et

de rallier les débris de tant et de si belles légions. Murat n'avait pu que se mettre à la tête de la

déroute, alors déjà complète2.

Cette longue déroute trouvait enfin un terme comme finissait l'année 1812. L'armée

russe semblait avoir renoncé à la poursuite ; les Cosaques eux-mêmes, ces infatigables coureurs,

avaient disparu. On touchait le sol de la Prusse et du grand-duché de Varsovie ; on y trouvait

des vivres, des abris ; on respirait.

1 Six cent dix mille cinquante-huit hommes, tel est le chiffre exact des officiers, sous-officiers et soldats qui

pénétrèrent, à diverses époques, en Russie. On le trouve dans la remarquable histoire de l'expédition de Russie, par

le général de Chambray. Chambray l'a extrait des situations envoyées au ministre de la guerre par les corps, le jour

de leur entrée en Russie.

2 Dans ses mémoires, où il respecte si peu la vérité quand il est en scène, Napoléon a écrit qu'au moment de son départ «

la garde était entière et que l'armée comptait quatre-vingt mille combattants, sans compter le corps du duc de Tarente

(Macdonald), qui était sur la Dwma. » Or, une situation officielle du 2 décembre prouve que ce jour même, le nombre

des combattants de tous les corps qui étaient avec Napoléon, y compris la garde, ne s'élevait qu'à huit mille huit cent

vingt-trois hommes, marchant plus ou moins en ordre (Voir Chambray, t. III ) ; et, le 5 décembre, jour du départ de

Napoléon, cette poignée d'hommes était réduite des deux tiers. Le 6

e corps, alors sous les ordres de de Wrède, et

flanquant à gauche a déroute, n'est pas compris dans la situation que nous citons ; mais y ajouter son effectif, ce ne

serait pas diminuer beaucoup l'erreur calculée de Napoléon, car c'est tout au plus si, le 2 décembre, de Wrède avait

encore trois ou quatre mille combattants ; et six jours après, il ne lui en restait que deux mille. (Voir

Kriegsgeschichie von Bayern, etc., von Frh. von Völderndorf und Waradein.)

5

Le 19 décembre, Murat arrivait à Königsberg, à peine escorté de quelques cavaliers. Bien

des fuyards l'y avaient précédé. Il y avait fait requérir à l'avance des logements et des subsistances

pour vingt-cinq mille hommes. On y attendait un corps d'armée. Mais, au lieu de ces vingt-cinq

mille hommes bruyamment annoncés, les habitants surpris virent, à deux jours de là, passer une

petite troupe de quatre ou cinq cents fantassins et de deux ou trois cents cavaliers misérablement

vêtus, d'aspect reconnaissable, à peine en ordre. Des quarante-six mille hommes de la garde

impériale, de ce corps d'élite naguère si brillant, de tenue si pompeuse, qui n'avait pas tiré un coup

de fusil pendant presque toute la campagne, et le seul qui eût reçu des distributions à peu près

régulières, c'était là tout ce qui était demeuré dans le rang. Après, il ne parut plus que des hommes

isolés, des traînards dans un état plus misérable encore. Sur d'autres routes, dans d'autres villes où

avaient été prescrites les mêmes réquisitions qu'à Königsberg, l'armée française offrit un spectacle

tout aussi lamentable, et le nombre d'hommes marchant militairement fut encore plus restreint. Ici et

là ils étaient cent cinquante ou deux cents à peine escortant les aigles réunies des divers régiments

de chaque corps d'armée. Et ces aigles mêmes n'étaient plus aux drapeaux. Depuis longtemps elles

en avaient été détachées. Les drapeaux avaient été brûlés, et les aigles étaient cachées dans les

havresacs des soldats.

Jusqu'à Königsberg, Murat n'avait montré que découragement; mais une fois là, il

retrouva l'énergie perdue dans les horreurs des derniers jours, et il prit des mesures pour

recueillir les épaves de l'immense naufrage.

A Kowno, où l'on avait repassé le Niémen au milieu d'un tumulte tristement fameux, il

avait reconnu, de concert avec les maréchaux, l'impossibilité absolue de tenter un ralliement sur

ce fleuve profondément gelé ; et il leur avait indiqué, au loin en arrière, des points vers lesquels

ils devaient se rendre de leur personne et s'efforcer de diriger leurs soldats débandés,

démoralisés, épuisés.

Il régularisa et précisa, par un ordre du 20 décembre, ces dispositions provisoires.

D'après cet ordre, les restes de la garde impériale durent se réunir à Königsberg, ceux de

la cavalerie démontée à Elbing, ceux du 2e et du 3e corps à Marienburg, ceux du 4e et du 9e à

Marienwerder, ceux du 1er et qu 8e à Thorn, ceux du 6e à Plozk; enfin, ceux du 5e, qui avaient

été envoyés directement par Napoléon de Malodeczno à Ollita sur la rive gauche du Niémen et qui

avaient ensuite marché sur Varsovie, durent s'établir dans cette dernière ville.

Murat ordonna, en même temps, de renvoyer sur les derrières, à Stettin et à Cüstrin, les

officiers blessés et malades qui pourraient supporter le trajet ; et il prescrivit que tout soldat qui

serait trouvé sans autorisation sur la rive gauche de la Vistule, fût considéré comme déserteur

devant l'ennemi.

Ces instructions annonçaient, enfin, l'existence d'un commandant en chef.

Au moment où ils avaient repassé le Niémen, les débris confus de l'armée s'élevaient peut-

être encore à trente-cinq ou quarante mille hommes. Mais, depuis, ce nombre ne cessait pas de

diminuer. Une abondance relative succédant brusquement à la disette, la chaude température des

habitations à l'atmosphère glacée des bivacs, multipliaient les maladies et les victimes. Dans la

seule ville de Königsberg, il mourait de cinquante à soixante hommes par jour.

Le 31 décembre, Murat put reconnaître, d'après les rapports parvenus à Königsberg, que

vingt mille hommes environ étaient demeurés valides ou le redeviendraient promptement ; que ce

nombre s'augmentait de six ou sept mille isolés, convalescents et autres, retrouvés en Prusse et dans

le grand-duché de Varsovie ; et que, des hôpitaux, il ne sortirait guère que des mutilés et des

cadavres.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178

179

179

180

180

181

181

182

182

183

183

184

184

185

185

186

186

187

187

188

188

189

189

190

190

191

191

192

192

193

193

194

194

195

195

196

196

197

197

198

198

199

199

200

200

201

201

202

202

203

203

204

204

205

205

206

206

207

207

208

208

209

209

210

210

211

211

212

212

213

213

214

214

215

215

216

216

217

217

218

218

219

219

1

/

219

100%