Ce que rapporte la culture

un gratuit qui se lit

N°73 du 16/04/14 au 21/05/14

Ce que

rapporte

la culture

Politique culturelle

Economie de la culture ......................................................4, 5

Événements

Entretien avec Macha Makeïeff ..............................................6

68e édition du Festival d’Avignon ..........................................7

MuCEM, Villa Méditerranée, carte Flux ................ 8 à 10

Venise à Marseille ......................................................11

Critiques

Théâtre .......................................................................12 à 25

Danse ...........................................................................26, 27

Jeune public ..................................................................28, 29

Musique .....................................................................30 à 35

Au programme

Théâtre ......................................................................36 à 40

Danse ...........................................................................41, 42

Jeune public ...............................................................44 à 46

Cirque/rue .....................................................................47, 48

Musique .....................................................................50 à 53

Cinéma ....................................................................54 à 59

Arts visuels

Marseille ...........................................................................60

La Friche ..........................................................................61

Arles ................................................................................62

Biennale des écritures du réel, la Compagnie .........................64

Galerie d’Art CG .................................................................65

Au programme ................................................................ 66, 67

Livres ..........................................................68 à 71

Rencontres

Paroles d’auteurs, Escapades littéraires, BD ............................ 72

Bibliothèque départementale, ABD Gaston Defferre .................74

Sélection Prix littéraire, ARL ................................................ 75

Nouvelle lauréate de Lire Ensemble .......................................76

Journée Méditerranée, I2MP ................................................78

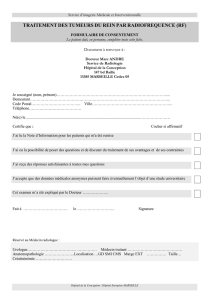

Mensuel gratuit paraissant

le deuxième mercredi du mois

Édité à 32 000 exemplaires

imprimés sur papier recyclé

Édité par Zibeline SARL

76 avenue de la Panouse n°11

13009 Marseille

Dépôt légal : janvier 2008

Directrice de publication

Agnès Freschel

agnes.fr[email protected]

06 09 08 30 34

Imprimé par Rotimpress

17181 Aiguaviva (Esp.)

Photographe

Agnès Mellon

095 095 61 70

photographe-agnesmellon.

blogspot.com

Rédactrice en chef

Dominique Marçon

journal.zibeline@gmail.com

06 23 00 65 42

Secrétaire de rédaction

Delphine Michelangeli

d.michelangeli@free.fr

06 65 79 81 10

Arts Visuels

Claude Lorin

claudelorin@wanadoo.fr

06 25 54 42 22

Livres

Fred Robert

fred.robert.zibeline@free.fr

06 82 84 88 94

Musique et disques

Jacques Freschel

jacques.fresch[email protected]

06 20 42 40 57

Dan Warzy

danwarzy@free.fr

Thomas Dalicante

thomasd[email protected]

Cinéma

Annie Gava

annie[email protected]

06 86 94 70 44

Élise Padovani

elise.padovani@orange.fr

Philosophie

Régis Vlachos

regis.vlach[email protected]

Sciences

Christine Montixi

christine.montixi@ac-aix-marseille.fr

Polyvolants

Chris Bourgue

chris.bourgue@wanadoo.fr

06 03 58 65 96

Maryvonne Colombani

06 62 10 15 75

Gaëlle Cloarec

Marie-Jo Dhô

dho.ram[email protected]

Marie Godfrin-Guidicelli

06 64 97 51 56

Alice Lay

06 26 26 38 86

Jan Cyril Salemi

Maquettiste

Philippe Perotti

philippe.zibelin[email protected]

06 19 62 03 61

Directrice Commerciale

Véronique Linais

06 63 70 64 18

La régie

Jean-Michel Florant

06 22 17 07 56

Collaborateurs réguliers :

Frédéric Isoletta, Yves Bergé,

Émilien Moreau, Christophe

Floquet, Pierre-Alain Hoyet,

Aude Fanlo, Laurence Perez,

Anne-Claire Veluire, Maurice

Padovani, Estelle Barlot,

Hélène Dos Santos

RetrouveZ Zibeline et vos invitations sur notre site

www.journalzibeline.fr

Austérité mortifère

Les victoires du Front national dans notre pays, dans notre région,

font froid dans le dos. Comment en sommes-nous arrivés là ?

Quel va être le résultat des Européennes, puis des Régionales où

le FN peut gagner en PACA ? Quand nos responsables politiques

se rendront-ils compte de l’abandon où nous sommes ? Quand

proposeront-ils un candidat aux Régionales crédible à gauche, à

droite ? Leur lâche traficotage pour gagner en triangulaires nous

conduit année après année à la catastrophe, à la banalisation

du discours FN qui contamine les rangs de l’UMP, jusqu’aux élus,

jusqu’aux adjoints. Leur surdité et leur aveuglement aux souffrances

du peuple est effarant, et au soir des Municipales ils parlaient

encore de pédagogie… Ne savent-ils pas que, dans la 5e puissance

économique mondiale, la plupart des citoyens, et pas seulement

les plus pauvres, se demandent comment payer des études à leurs

enfants qui de toute façon n’ont pas d’avenir ? Que les classes

moyennes commencent à vendre, pour payer les maisons de retraite

de leurs parents, leurs biens acquis en 25 ans d’emprunt qui n’ont

enrichi que les banques ? Que les classes populaires sont à sec,

désespérées, et qu’il n’est plus temps d’imposer une austérité

qui ne pourra rien redresser, sinon le vote du désespoir ? Qu’il

est suicidaire de mener une politique si éloignée de celle pour

laquelle ils ont été élus, de signer un pacte de stabilité assassin,

de négocier en douce des accords commerciaux avec les États-Unis,

de laisser pourrir à ce point les affaires locales, de ne pas accorder

aux étrangers le droit de vote qu’ils ont promis ?

Comment agir aujourd’hui ? Les artistes et les intellectuels, après

cette campagne où les enjeux culturels ont disparu des discours

politiques, peuvent-ils porter une parole singulière qui ferait tomber

les masques des fascistes, les cataractes des politiques, les œillères

des journalistes ? Une parole qui donnerait aux citoyens l’impression

qu’on entend enfin leur voix assourdissante ? En appauvrissant

systématiquement les artistes et acteurs culturels, la presse et les

médias publics, les associations et centres sociaux, les enseignants,

les chercheurs et les intellectuels, les gouvernements de gauche et

de droite détruisent depuis 30 ans les forces vives qui ont permis

la cohésion de la Nation, et de la démocratie. Nous risquons fort

qu’ils en payent le prix.

AGNÈS FRESCHEL

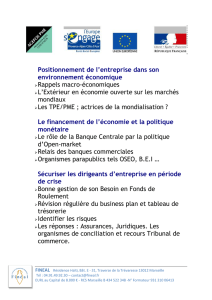

La comparaison est pourtant explicite : les activités

culturelles représentaient en 2011 «une valeur

ajoutée de 57,8 M d’euros, l’équivalent du secteur de

l’agriculture et des industries alimentaires (60,4 M d’euros),

deux fois les télécommunications (25,5 M d’euros),

quatre fois l’industrie chimique (14,8 M d’euros) ou

l’assurance (15,5 M d’euros), sept fois l’industrie

automobile (8,6 M d’euros)». Malgré cela, et cet

aspect du rapport est nettement moins commenté

par les médias, la baisse de cette part des activités

culturelles dans la richesse nationale depuis 2005

est importante, et conséquente à la baisse des

investissements publics et privés dans ce domaine :

le secteur culturel représentait encore 3,7% du

PIB en 2005, et avait été en hausse constante

pendant une décennie entière, depuis le milieu des

années 1990. Malgré son importance en volume

dans l’économie, sa forte valeur ajoutée, le nombre

d’emplois non délocalisables qui en dépendent et la

forte attractivité territoriale qui en découle, le secteur

est en crise, et en recul, faute de financements.

Légitimer les dépenses publiques

Le rapport est politique, a-t-on lu dans la presse,

émanant de la volonté d’Aurélie Filippetti de défendre

le budget de son ministère qui a été revu à la

baisse dès son installation rue de Valois en 2012.

La cécité est patente : le gouvernement socialiste

ne comprend pas en quoi il est ridicule de mettre à

mal un secteur si important pour économiser des

bouts de chandelles : baisser de 20% le budget du

ministère de la Culture, comme certains socialistes

le préconisent, reviendrait à économiser environ

0.15 % du budget de l’État, mais tuerait un secteur

économique qui peut représenter, lorsqu’il est

suffisamment soutenu, 3.7 % du PIB, et n’est certes

pas pour rien dans le fait que la France demeure

le premier pays touristique du monde.

Car la collaboration avec Bercy permet aussi de

comprendre et d’évaluer l’imbrication des activités

culturelles dans le reste des activités économiques.

Les auteurs de l’étude signalent en effet l’utilisation

d’une méthodologie singulière s’appuyant sur les

cadres conceptuels utilisés par l’Unesco et l’Union

européenne, mais cherchant à les dépasser, non

seulement pour «saisir l’intégralité des activités

culturelles» mais aussi leurs «effets induits», c’est-

à-dire l’activité qu’elles génèrent auprès d’autres

entreprises.

En termes d’emplois, cela représente 670 000

personnes qui travaillent dans des entreprises

culturelles, soit 2,5 % des actifs en France. En

tout, rajoute le rapport, 870 000 travailleurs sont

liés à la culture, relevant un certain paradoxe : «Il

existe plus de personnes ayant un emploi culturel

en dehors d’entreprises culturelles (par exemple un

photographe dans une entreprise agroalimentaire),

que de personnes ayant un emploi non culturel dans

une entreprise culturelle (par exemple un standardiste

dans une chaîne de télévision).» La culture irrigue

donc tous les secteurs de l’économie, et la mise en

danger des emplois culturels comporte un risque

certain d’augmentation brutale du chômage, bien

plus que la fermeture de certains sites industriels.

Impact sur les territoires

Plus notable encore, «une corrélation positive existe

entre les initiatives culturelles et le développement

local». Au cas où on en aurait douté, les deux

inspections générales concluent, après avoir comparé

des territoires aux caractéristiques socio-économiques

similaires, que ceux dotés d’implantations culturelles

(salles de spectacles, manifestations culturelles

régulières etc.) sont plus dynamiques que ceux

qui en sont dépourvus. Le rapport parle d’un «effet

substantiel» et illustre son propos avec, sur un

territoire donné, une retombée économique estimée

de 30 à 40 euros par visiteur grâce à l’organisation

d’un festival -un chiffre que l’on peut nettement

augmenter en comptant la diffusion indirecte dans le

tissu économique local. «Quand vous investissez un

euro dans un festival ou un établissement culturel,

vous avez 4 à 10 euros de retombées économiques

pour les territoires» peut ainsi affirmer la ministre

au moment où le Medef, en février dernier, veut

remettre en cause le statut des intermittents du

spectacle, indispensables pourtant en particulier

lors des festivals.

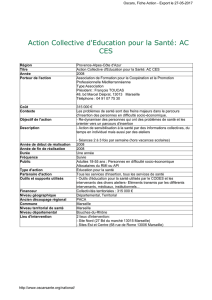

Tout rentable ?

C’est le spectacle vivant qui nourrit le plus le

«PIB culturel» français avec une valeur ajoutée

qui s’élève à 8,8 M d’euros, soit 15% de la valeur

ajoutée globale du secteur culturel (pour rappel,

57,8 M d’euros). Le spectacle vivant produit sa

richesse principalement en interne, sans impliquer

d’activité indirecte -une particularité partagée avec

les secteurs de l’audiovisuel, de la publicité, du

La culture,

question de PIB ?

3,2% du PIB :

c’est le chiffre

repris dans les

médias après

la diffusion en

décembre 2013

d’un rapport

commandé

conjointement

par l’inspection

générale des

finances et celle

des affaires

culturelles. Un

rapport qui

mesure l’apport

de la culture

à l’économie

française et

qui donne une

légitimité à

l’investissement

culturel, dans

une période où

des activités

considérées

parfois comme

improductives

sont de moins en

moins financées,

à la fois par

l’investissement

public et par le

mécénat

4

P

O

L

I

T

I

Q

U

E

C

U

L

T

U

R

E

L

L

E

cinéma, de l’architecture et de l’accès aux savoirs

et à la culture. En revanche, des secteurs comme

le patrimoine nécessitent une forte intervention

d’activités externes, par exemple celle d’ouvriers

du bâtiment spécialisés dans la réhabilitation de

monuments historiques. La presse et l’industrie

du livre requièrent également -du moins encore

quelque temps- le concours des imprimeries.

Au-delà des enjeux politiques de valorisation du

secteur culturel, la lettre de mission adressée aux

inspecteurs généraux est claire. Il ne s’agit pas

uniquement de justifier la dépense publique, mais

-contexte économique oblige ?- de rechercher

l’efficacité de l’intervention ; l’objectif est de

«déterminer les leviers d’action qui permettraient

d’utiliser pleinement le potentiel de croissance des

industries culturelles». Dans ce contexte, une attention

particulière a été portée à la mode, au cinéma,

à l’audiovisuel et aux jeux vidéo, qui, fleurons

de l’industrie culturelle française, sont porteurs

d’enjeux commerciaux à l’international. Surtout, ces

trois derniers sont particulièrement affectés par les

bouleversements technologiques en œuvre, et les

ministères sont invités à «suivre et à anticiper les

mutations sectorielles» pour renforcer l’attractivité

du territoire français. Ces industries se développent

en effet via les nouveaux modes de diffusion et de

consommations numériques -des plateformes qui

captent une partie de la richesse créée.

On perçoit clairement le paradoxe d’une telle vision

de l’intervention de l’État dans le financement

culturel : le cibler vers les industries rentables, ou au

fort potentiel de croissance, détache l’intervention

de la notion de service public de la culture, pour

valoriser l’aspect marchand, très loin des idéaux

qui ont vu naître le ministère de la Culture et la

notion même de politique culturelle. L’État est-il là

pour financer ce qui rapporte, ou pour faire vivre

les œuvres de l’esprit ?

Un budget de 13,9 M d’euros ?

Cette richesse produite par la culture nécessite un

investissement public conséquent : 13,9 M d’euros,

concède le rapport entérinant les chiffres du MCC,

«dont 11,6 M d’euros en crédits budgétaires, 1,4 M

d’euros en dépenses fiscales et 0,9 M d’euros en taxes

affectées». Mais ce chiffre est contestable en tant

que base de travail : les dépenses des collectivités

locales ne sont pas comptabilisées, or elles sont

aujourd’hui, en volume, plus importantes que celles

que le MCC consacre à la culture : en fait, en dehors

de l’audiovisuel et de la presse, le ministère de la

Culture ET de la Communication consacre moins de

7 M d’euros à la culture. Ainsi certains secteurs

sont très peu impactés par la puissance publique

(les arts visuels, les industries d’’image et de son,

l’architecture et le livre). D’autres en revanche

captent d’énormes crédits, notamment l’audiovisuel

(97,6% de sa valeur ajoutée, redevance comprise) et

l’accès au savoir et à la culture. L’État joue surtout

un rôle structurant pour le cinéma, le patrimoine,

la presse et le spectacle vivant, avec un apport

entre 9 et 15% de leur valeur ajoutée : il est loin,

contrairement à ce qu’il prétend, d’être le principal

financeur de la culture dite publique.

Et le qualitatif ?

S’il s’agit de justifier l’effort financier de l’État

à l’attention de la culture, en arriver à prouver

la nécessité de l’investissement culturel par sa

rentabilité a quelque chose de misérable, et risque

en fait de desservir les secteurs qui nécessitent

de l’investissement… à perte. Tout doit-il être

rentable ? On pourrait supprimer les théâtres, les

hôpitaux, les transports et les écoles, qui coûtent

bien trop cher et ne rapportent rien… La volonté

même de chiffrage doit donc aussi être critiquée,

elle va à l’encontre de l’idée d’exception culturelle.

La culture doit-elle rapporter ? Mais surtout, l’État

doit-il financer ce qui rapporte ou pourra le faire ?

On prend le risque d’un abandon

dès lors qu’il s’agit de justifier

par l’économie l’existence d’un

budget et d’un ministère de la

Culture…

Le rapport, d’ailleurs, tente

quelques intrusions qualitatives ;

«Les retombées économiques ne

sont pas la seule justification

d’une subvention publique»,

concèdent les inspecteurs, car

les résultats peuvent être autant

à attendre «en termes de prestige

et de positionnement culturel

que d’impact économique direct».

On se demande si ce sont les

retombées économiques ou le

prestige qui justifient les dépenses

de santé ?

En dehors de cette mécon-

naissance des enjeux réels de

la culture, le rapport introduit

une méthodologie opérationnelle

quant à l’incidence de la culture

sur les territoires. Pour l’étude,

l’échantillon était composé de

cinq manifestations culturelles

(Blues Passion de Cognac, les

Vieilles Charrues de Carhaix,

Django Reinhardt de Samois-

sur-Seine, Arts et traditions

populaires de Confolens, les

Médiévales de Provins). Cette

même méthodologie est en cours

d’application pour évaluer les

retombées économiques... de

Marseille Provence 2013. Que

Marseille veut remplacer par une

Capitale du Sport pour booster

à nouveau le territoire, preuve

même que l’impact économique

de la culture peut amener à la

sacrifier ! les retombées cultu-

relles se font dans les esprits, leur

émancipation, qui passe par la

pérennisation du fonctionnement

des équipements nouveaux et

une attention sur le long terme

à la santé du secteur.

ANNE-CLAIRE VELUIRE Et AGNÈS FRESCHEL

Le rapport L’apport de la culture

à l’économie en France a

été établi par Serge Kancel,

Inspecteur général des affaires

culturelles, Jérôme Itty, Inspecteur

des finances, Morgane Weil,

Inspectrice des finances, sous la

supervision de Bruno Durieux,

Inspecteur général des finances

© Ministère de la Culture et de la Communication

5

P

O

L

I

T

I

Q

U

E

C

U

L

T

U

R

E

L

L

E

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

1

/

80

100%