5 - Héraclite d`Ephèse, philosophe du devenir

CINQUIÈME SUJET

ARISTOTE ET L'ÉCOLE DU LYCÉE

I SA SITUATION DANS LA PHILOSOPHIE GRECQUE CLASSIQUE

1 - Sa situation dans la période : le 4ème siècle

2 - Ses relations avec les autres écoles

3 - Durée historique

4 - Son importance en son temps

5 - Ses représentants : Aristote, Théophraste, Dicéarque de Messine, Aristoxène de Tarente,

Démétrios de Phalère (le fondateur de la Bibliothèque d’Alexandrie)

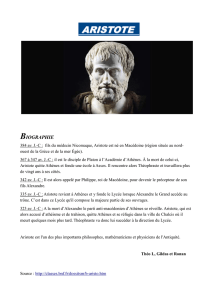

II SON FONDATEUR, ARISTOTE (environ 385-322)

1 - Le personnage d'Aristote, génie méconnu et mal connu

2 - Les sources sur la vie d'Aristote

3 - Éléments biographiques

4 - Son œuvre philosophique : une oeuvre immense, de recherche et d'écrits

5 - Ses ouvrages : le corpus aristotélicien

III L'ORGANISATION DE L'ÉCOLE, LE LYCÉE

1 - Les lieux de l'école, fondée en 335

2 - L'organisation de l'école

3 - L'organisation des études

4 - Histoire du mouvement

IV SES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

1 - Le projet philosophique de la philosophie aristotélicienne

2 - Conceptions naturelles : l’unité du monde, les 5 éléments, la substance

3 - Épistémologie : logique et empirisme, un idéal scientifique

4 - L'anthropologie : un animal politique, la théorie hylémorphique

5 - Son idée de la philosophie, de la sagesse et du sage

6 - La voie vers le "souverain Bien" : le bonheur ou la vie contemplative

7 - L'éthique aristotélicienne : l’amitié et la vie raisonnable (L'éthique à Nicomaque)

8 - Politique : la première des sciences, ou l’anti-République

V CONCLUSION

1 - La portée du mouvement dans l'Antiquité

2 - Son héritage philosophique

3 - Son apport à l'histoire des idées et de la philosophie

ORA ET LABORA

Association ALDÉRAN © - Cycle de cours 4303 : “Les philosophes grecs antiques” - 04/01/2007 - page 1

Document 1 : L’image habituelle d’Aristote.

Document 2 : Le plus récent buste découvert d’Aristote (en octobre 2006) au pied de l’Acropole.

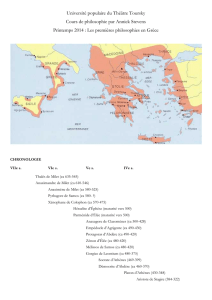

Association ALDÉRAN © - Cycle de cours 4302 : “Les philosophes présocratiques” - 28/12/2013 - page 2

Document 3 : Les œuvres d’Aristote, dans l’ordre traditionnel de l’édition d’Andronicos de Rhodes (Cet

ordre a été repris par Bekker dans la grande édition de l’Académie de Berlin (vol. I et II, 1831). Les œuvres

marquées d'un ou deux astérisques sont celles qui sont les plus importantes du point de vue de l'histoire de

la philosophie et le plus souvent étudiées dans cette discipline (2 astérisques signifient une importance

capitale).

1. Les traités de logique ou Organon:

Catégories *

De l'interprétation *

Premiers Analytiques (deux livres) *

Seconds Analytiques (deux livres) *

Topiques (huit livres) *

Réfutation sophistiques *

2. Philosophie théorique:

Physique (huit livres) **

Traité Du Ciel (quatre livres) *

De la Génération et de la Corruption (deux livres) *

Météorologiques (quatre livres)

Traité De l'Âme (trois livres) **

Petits traités d'histoire naturelle :

Du sens et des sensibles

De la mémoire et de la réminiscence

Du sommeil et de la veille

Des songes

De l'interprétation des songes

De la longévité et de la brièveté de la vie

De la jeunesse et de la vieillesse

De la vie et de la mort

De la respiration

Histoire des animaux (dix livres)

Des parties des animaux (quatre livres)

Du mouvement des animaux

De la marche des animaux

De la génération des animaux (cinq livres)

Problèmes (trente-huit livres)

Sur Xénophane, Mélissos et Gorgias

Métaphysique (quatorze livres) **

3. Philosophie pratique:

Éthique à Nicomaque (dix livres) **

Grande Morale (deux livres)

Éthique à Eudème (quatre livres) *

Politique (huit livres) **

Économiques (deux livres)

Rhétorique (trois livres) *

Poétique *

Constitution d'Athènes *

Des vertus et des vices

Association ALDÉRAN © - Cycle de cours 4302 : “Les philosophes présocratiques” - 28/12/2013 - page 3

Document 4 : l’organisation de la philosophie selon Aristote :

philosophie théorique philosophie pratique philosophie poétique

théologie éthique art

mathématique politique

physique

Document 5 : La philosophie sous l’égide de la curiosité et des voies de la raison.

C'est, en effet, l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux

spéculations philosophiques. Au début, leur étonnement porta sur les difficultés qui se

présentaient les premières à l'esprit ; puis, s'avançant ainsi peu à peu, ils étendirent leur

exploration à des problèmes plus importants, tels que les phénomènes de la Lune, ceux

du Soleil et des étoiles, enfin la genèse de l'Univers. Or, apercevoir une difficulté et

s'étonner, c'est reconnaître sa propre ignorance.

Ainsi donc, si ce fut bien pour échapper à l'ignorance que les premiers philosophes se

livrèrent à la philosophie, c'est qu'évidemment ils poursuivaient le savoir en vue de la

seule connaissance et non pour une fin utilitaire. Et ce qui s'est passé en réalité en fournit

la preuve : presque toutes les nécessités de la vie, et les choses qui intéressent son bien-

être et son agrément avaient reçu satisfaction, quand on commença à rechercher une

discipline de ce genre. Aristote (384-322 av. J. C.)

Métaphysique, trad. J. Tricot,Vrin

Document 6 : Aristote et les sciences, le père de la zoologie.

En toutes les parties de la Nature il y a des merveilles; on dit qu'Héraclite, à des visiteurs

étrangers qui, l'ayant trouvé se chauffant au feu de sa cuisine, hésitaient à entrer, fit cette

remarque: « Entrez, il y a des dieux aussi dans la cuisine. » Eh bien, de même, entrons

sans dégoût dans l'étude de chaque espèce animale: en chacune, il y a de la nature et

de la beauté. Ce n'est pas le hasard, mais la finalité qui règne dans les œuvres de la

nature, et à un haut degré; or, la finalité qui régit la constitution ou la production d'un être

est précisément ce qui donne lieu à la beauté.

Et si quelqu'un trouvait méprisable l'étude des autres animaux, il lui faudrait aussi se

mépriser lui-même, car ce n'est pas sans avoir à vaincre une grande répugnance qu'on

peut saisir de quoi se compose le genre Homme, sang, chair, os, veines, et autres parties

comme celles-là.

De même, quand on traite d'une partie ou d'un organe quelconques, il faut garder dans

l'esprit qu'on ne doit pas seulement faire mention de la matière et voir là le but de la

recherche, mais qu'on doit s'attacher à la forme totale; ainsi considère-t-on une maison

tout entière et non pas seulement les briques, le mortier, les bois. Pareillement, dans

l'étude de la Nature, c'est la synthèse, la substance intégrale qui importent, et non des

éléments qui ne se rencontrent pas séparés de ce qui fait leur substance.

Aristote (384-322 av. J. C.)

Traité sur les parties des animaux

Document 7 : Le bien propre à l'homme est l'activité de l'âme.

Pour le joueur de flûte, le statuaire, pour toute espèce d'artisan et en un mot pour tous

ceux qui pratiquent un travail et exercent une activité, le bien et la perfection résident,

semble-t-il, dans le travail même. De toute évidence, il en est de même pour l'homme, s'il

existe quelque acte qui lui soit propre. Faut-il donc admettre que l'artisan et le cordonnier

ont quelque travail et quelque activité particuliers, alors qu'il n'y en aurait pas pour

l'homme et que la nature aurait fait de celui-ci un oisif ? Ou bien, de même que l'œil, la

main, le pied et en un mot toutes les parties du corps ont, de toute évidence, quelque

fonction à remplir, faut-il admettre pour l'homme également quelque activité, en outre de

celle que nous venons d'indiquer ? Quelle pourrait-elle être ? Car, évidemment, la vie est

Association ALDÉRAN © - Cycle de cours 4302 : “Les philosophes présocratiques” - 28/12/2013 - page 4

commune à l'homme ainsi qu'aux plantes ; et nous cherchons ce qui le caractérise

spécialement. Il faut donc mettre à part la nutrition et la croissance. Viendrait ensuite la

vie de sensations, mais, bien sûr, celle-ci appartient également au cheval, au bœuf et à

tout être animé. Reste une vie active propre à l'être doué de raison. Encore y faut-il

distinguer deux parties : l'une obéissant, pour ainsi dire à la raison, l'autre possédant la

raison, et s'employant à penser. Comme elle s'exerce de cette double manière, il faut la

considérer dans son activité épanouie, car c'est alors qu'elle se présente avec plus de

supériorité. Si le propre de l'homme est l'activité de l'âme, en accord complet ou partiel

avec la raison ; si nous affirmons que cette fonction est propre à la nature de l'homme

vertueux, comme lorsqu'on parle du bon citharède et du citharède accompli et qu'il en est

de même en un mot en toutes circonstances, en tenant compte de la supériorité qui,

d'après le mérite, vient couronner l'acte, le citharède jouant de la cithare, le citharède

accompli en jouant bien ; s'il en est ainsi, nous supposons que le propre de l'homme est

un certain genre de vie, que ce genre de vie est l'activité de l'âme, accompagnée

d'actions raisonnables et que chez l'homme accompli tout se fait selon le Bien et le Beau,

chacun de ces actes s'exécutant à la perfection selon la vertu qui lui est propre. À ces

conditions, le bien propre à l'homme est l'activité de l'âme, en conformité avec la vertu ;

et si les vertus sont nombreuses, selon celle qui est la meilleure et la plus accomplie. Il

en va de même dans une vie complète. Car une hirondelle ne fait pas le printemps, non

plus qu'une seule journée de soleil ; de même ce n'est ni un seul jour ni un court

intervalle de temps qui font la félicité et le bonheur. Aristote (384-322 av. J. C.)

Éthique à Nicomaque

Association ALDÉRAN © - Cycle de cours 4302 : “Les philosophes présocratiques” - 28/12/2013 - page 5

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%