épidémiologie, cancérogenèse, développement tumoral, classification

1.10.138

1420 BOOK DES ECN

Cancer : épidémiologie, cancérogenèse,

développement tumoral, classification

Christophe Massard

I. Épidémiologie

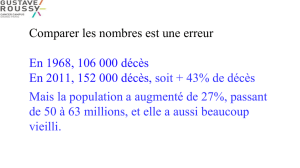

Le cancer est une maladie très fréquente et représente la première cause de mortalité en France chez les hommes et la

deuxième chez les femmes derrière les maladies cardiovasculaires. Il a été estimé que le nombre de cancers en France,

en 2009, est de 346 900 nouveaux cas de cancers (197 700 hommes et 149 200 femmes). Les données de mortalité ob-

servées pour l’année 2007 sont disponibles auprès du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc)

de l’INSERM. Les projections d’incidence pour l’année 2009 sont réalisées à partir des données d’incidence observées

jusqu’en 2005 dans les départements où il y a un registre et à partir des données de mortalité observées jusqu’en 2007.

En 2007, il y a eu 149 000 décès par cancer en France : 89 000 hommes et 60 000 femmes.

Le taux d’incidence (pour 100 000 personnes/année) des cancers en France est estimé pour 2009 à 319 pour 100 000 ha-

bitants/année (378 pour 100 000 hommes/année et 262 pour 100 000 femmes/année).

Cancers les plus fréquents et les plus mortels en 2009

Les quatre cancers les plus fréquents en France sont les cancers de la prostate (71 000 nouveaux cas estimés), du sein

(52 000 cas), du côlon-rectum (40 000 cas) et du poumon (34 000 cas) et représentent 57 % de l’ensemble des cancers

survenus en 2009.

La forte proportion de cancer de la prostate est le résultat de la pratique du dépistage par PSA au cours de ces dernières

années. De plus, la mortalité par cancer du poumon continue de croître dans la population féminine et représente 11 %

des décès par cancers dans cette population pour l’année 2007.

Patients Type de cancers Incidence (cas)

Homme Prostate

Poumon

Côlon-rectum

Bouche, pharynx, larynx

Vessie

71 000

25 000

21 000

10 500

9 000

Femme Sein

Côlon-rectum

Poumon

Endomètre

Ovaire

Mélanome

51 700

18 700

9 200

6 300

4 400

4 000

TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN

1.10.138

BOOK DES ECN 1421

Patients Type de cancers Mortalité (décès)

Homme Poumon

Prostate

Côlon-rectum

Foie

Bouche, pharynx, larynx

21 000

8 900

9 200

5 400

3 600

Femme Sein

Côlon-rectum

Poumon

Pancréas

Ovaire

11 300

8 200

7 300

3 800

3 100

Les principaux facteurs de risque sont :

Principaux cancers Facteurs de risque Exemple de méthode

de prévention

Sein Estrogènes

Côlon-rectum Une alimentation riche en graisses

et pauvre en fruits et légumes

Alimentation particulière

Prostate Androgènes

Poumon Tabac Arrêt du tabac

Voies aérodigestives supérieures Tabac et alcool Arrêt du tabac et de l’alcool

Vessie Tabac Arrêt du tabac

II. Histoire naturelle des cancers

Il est reconnu que le cancer à une origine monoclonale, une seule cellule se transforme puis se divise et du fait de l’insta-

bilité génétique, les cancers sont hétérogènes et composés de populations polyclonales. Le cancer est donc une maladie

« génétique » (au sens que plusieurs altérations moléculaires d’oncogènes et anti-oncogènes coopèrent pour aboutir à la

formation du cancer) multifactorielle.

Les oncogènes sont tout gène auquel une anomalie quantitative ou qualitative confère la propriété de transformer une

cellule normale en cellule maligne. Une anomalie génétique touchant une seule copie d’un oncogène est suffisante : effet

dominant. Exemples de gènes codant pour des oncoprotéines intervenant dans la régulation du cycle cellulaire ou dans

la signalisation cellulaire.

Les anti-oncogènes ou gènes suppresseurs de tumeurs sont des régulateurs négatifs de la croissance cellulaire. C’est la

perte de leur fonction qui permet la transformation tumorale. Action récessive : la perte d’activité des gènes nécessite

l’altération des deux allèles. Deux étapes successives sont donc nécessaires : la première étape peut être somatique (can-

cer sporadique) ou germinale (cancer héréditaire). Si la première étape est de type germinal (transmission héréditaire

d’un allèle muté), le gène agit alors comme un facteur de prédisposition à un cancer héréditaire. Dans les deux cas de

figure, l’atteinte du second allèle est somatique et peut aboutir à l’émergence d’un clone de cellules transformées.

TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN

1.10.138

1422 BOOK DES ECN

Un délai de cinq à trente ans entre l’apparition de la première cellule cancéreuse et l’émergence clinique du cancer est

souvent nécessaire.

Plusieurs altérations moléculaires ont été décrites et sont schématiquement classées en 6 grandes familles d’anomalies

moléculaires :

– activation des voies de transduction du signal permettant une prolifération cellulaire ;

– indépendance par rapport aux signaux d’inhibition de croissance ;

– potentiel invasif et métastatique ;

– résistance à la « mort cellulaire », dite apoptose ;

– potentiel de néoangiogenèse ;

– potentiel d’immortalisation avec activation de la télomérase.

Ainsi, la néoangiogenèse est indispensable lorsqu’une tumeur dépasse 2 à 3 mm3, et ainsi inhiber l’angiogenèse est une

nouvelle voie thérapeutique (bévacizumab, sorafénib, sunitinib).

– Les cellules tumorales ont la capacité de former des néovaisseaux à partir de cellules endothéliales normales, permet-

tant le développement d’une tumeur ;

– principaux facteurs angiogéniques : le VEGF (facteur de croissance vasculaire épithélial), le FGF (facteur de croissance

des fibroblastes) ou le PDGF (facteur de croissance dérivé des plaquettes).

Deux concepts permettent d’expliquer la carcinogenèse :

– le concept de cancérogenèse de champs : tout l’épithélium soumis à un même toxique (le tabac par exemple) est à

risque de se cancériser expliquant la possibilité de cancers multiples synchrones ou métachrones ;

– le concept de carcinogenèse multiétape : plusieurs anomalies moléculaires sont nécessaires pour la formation du

cancer.

Une révolution conceptuelle a commencé à la fin des années 1990 et a permis de mettre en évidence que les cancers

sont des maladies dues à l’accumulation d’altérations moléculaires, qui peuvent être inhibées par de nouvelles thérapies

appelées thérapies moléculaires ciblées.

La prise en charge des patients atteints de cancer a été complètement bouleversée à la fin du siècle dernier par la mise à

disposition de nouveaux traitements appelés thérapies ciblées ou plus exactement thérapies moléculaires ciblées (TMC).

La terminologie « thérapies moléculaires ciblées » fait référence à des stratégies thérapeutiques dirigées contre des ano-

malies moléculaires supposées impliquées dans le processus de transformation néoplasique. Le développement de ces

nouveaux médicaments est en fait parallèle au développement d’une vision moléculaire et non plus seulement clinique

et morphologique de la maladie cancéreuse. Les progrès de la biologie permettent aujourd’hui de commencer à classer

les cancers en fonction de l’organe (cancer du poumon, de la peau) mais surtout en fonction des altérations moléculai-

res impliquées dans la progression du cancer et donc d’espérer proposer une thérapeutique spécifique à chaque patient.

Ces TMC se distinguent des médicaments cytotoxiques anciens (alkylants, antimétabolites…) ou récents (inhibiteurs

de topo-isomérase et taxanes), même si ces agents inhibent aussi une cible (microtubules, ADN). En effet, les cibles

des chimiothérapies classiques sont classiquement en rapport avec les propriétés de prolifération accélérée des cellules

tumorales et ne sont le plus souvent pas directement impliquées dans le processus de transformation néoplasique. Il ne

s’agit cependant pas d’un concept tout à fait nouveau en cancérologie, car les modulations hormonales, réalisées pour

le traitement des phases métastatique ou adjuvante du cancer du sein, de la prostate ou de la thyroïde, ont démontré de

longue date leur bénéfice thérapeutique. Ces traitements peuvent être considérés comme les ancêtres des TMC, car ils

agissent sur des anomalies moléculaires de cancers hormonodépendants, et ces récepteurs hormonaux (aux estrogènes

pour le cancer du sein, récepteurs aux androgènes pour le cancer de la prostate) sont bien directement impliqués dans

le processus néoplasique. À ce jour, plus d’une dizaine de thérapies ciblées ont l’AMM pour le traitement de patients

atteints de cancer avancé ou en situation adjuvante (Tableau 1).

TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN

1.10.138

BOOK DES ECN 1423

III. Classification des cancers

Différentes classifications des cancers sont possibles, en fonction du type histologique, du stade et des altérations

moléculaires.

III.1. Classification en fonction du type histologique

Carcinomes

Développés aux dépens des épithéliums

•Carcinomesépidermoïdes

Développés aux dépens d’un épithélium malphigien (bronches, ORL, col utérin…)

•Adénocarcinomes

Développés aux dépens d’un épithélium glandulaire (sein, pancréas, tube digestif, bronches…)

•Carcinomesparamalpighiens

Développés aux dépens d’un épithélium transitionnel (voies excrétrices urinaires)

Sarcomes

Développés à partir du tissu mésenchymateux, classés en fonction de leur tissu d’origine

•Ostéosarcome Os

•Liposarcome Graisse

•Léiomyosarcome Muscle lisse

•Rhabdomyosarcome Muscle strié

•Fibrosarcome Tissu conjonctif

Tumeurs d’origine ectodermique

•Neuroectodermiques

Gliomes,épendymomes,tumeursdesplexuschoroïdes

•Mésoectodermiques

Méningémiomes, ganglioneurones, sympathoblastomes, schwannomes, mélanomes, tumeurs endocrines

Tumeurs embryonnaires

•Tumeursgerminales

•Neuroblastome

•Néphroblastome

Tumeurs mixtes

Association de structures diverses, elles sont rares et ont le pronostic du contingent tissulaire de plus forte malignité

TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN

1.10.138

1424 BOOK DES ECN

III.2. Classification en fonction du stade TNM

C’est la classification pronostique principale. Il s’agit d’une classification clinique qui peut être affinée par l’étude histo-

logique, on écrit alors pT, pN ou pM. Cette classification est indispensable dans la majorité des cancers, car elle permet

le plus souvent d’établir la stratégie thérapeutique (le type de traitement et sa séquence) : chirurgie ou non, chimiothé-

rapie première, adjuvante ou complémentaire, radiothérapie.

Tumeur primitive (T pour

tumor

) Les quatre sous-types varient en fonction de la taille ou de la

profondeur d’envahissement. Les T1 et 2 sont en général de bon

pronostic, et les T3 et 4 le sont nettement moins

Envahissementganglionnaire(Npournode)Ensonabsence(N0),lepronosticestbienmeilleur.Dansbeaucoup

de cancers comme les cancers du sein, le nombre de ganglions

envahis a une grande importance

Extension métastatique (M pour metastasis)Dans la majorité des cancers (en dehors des tumeurs germinales),

l’existence d’une métastase rend la survie à 5 ans quasi nulle.

En général, des métastases osseuses sont de meilleur pronostic que

les métastases viscérales

Autres classifications d’extension tumorale

Elles utilisent le plus souvent le même principe :

•classicationFIGO(Fédérationinternationaledegynécologieobstétrique)pourlescancersdel’ovaireetdel’utérus;

•classicationdeDukespourlescancerscolorectaux,quiestdemoinsenmoinsutiliséeauprotdelaclassicationTNM;

•classicationenstadesIàIVpourlescancersbronchiquesoudutesticuleparexemple:lesstadessontenfaitdénis

selon le TNM ;

•classicationdeBreslowpourlesmélanomesmalins:épaisseurdepeauenvahieparlemélanome.

III.3. Classification en grades histopronostiques

Cette classification tient compte de la différenciation des tumeurs. Une tumeur bien différenciée, de grade I, aura un

meilleur pronostic qu’une tumeur indifférenciée de grade III. Cette classification est affinée en prenant en compte des

critèresmorphologiques(anisocytose)etlenombredemitosesdanslecancerdusein(gradeSBR).

III.4. Envahissement des marges de la pièce opératoire

R 0 Marges saines à l’analyse histologique

R 1 Marges envahies microscopiquement

R 2 Marges envahies macroscopiquement

•Desmargespositivessontdemauvaispronostic

La présence d’emboles tumoraux vasculaires ou lymphatiques et d’engainements périnerveux. Ces éléments sont de

moins bon pronostic.

III.5. Classification en fonction des marqueurs tumoraux

D’une façon générale, les marqueurs tumoraux ne sont pas pronostiques en fonction de leur taux.

Pour les tumeurs germinales, les valeurs des LDH, de l’α-fœtoprotéine et des HCG sont diagnostiques et pronostiques.

TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN

6

6

1

/

6

100%