La Cellule

La Cellule

Introduction.

Les cellules sont les plus petites unités structurelles et fonctionnelles de l’organisme. Elles peuvent

absorber des substances, les transformer et en fabriquer de nouvelles. L’homme est composé

d’environ 1013 (10000 milliards) de cellules, faisant de l’homme un être pluricellulaire.

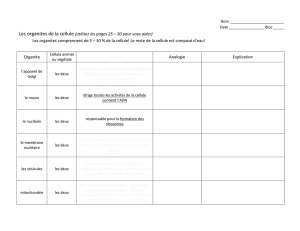

I – L’anatomie de la cellule.

La cellule présente un diamètre moyen de 20 µm. Certaines ont des volumes différents. Par exemple,

un globule rouge a un diamètre de 7 microns, alors qu’un ovule présente un diamètre de 150

microns. La taille et la forme peuvent également être très différentes.

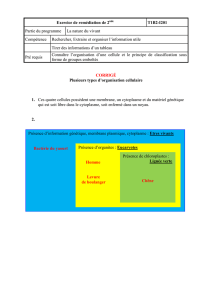

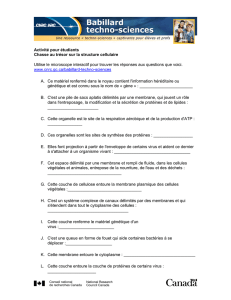

L’observation microscopique montre que quelle soit la cellule, elle est formée de trois parties : la

membrane plasmique, le cytoplasme qui contient les organites cellulaires et le noyau.

I – 1 – La membrane cytoplasmique.

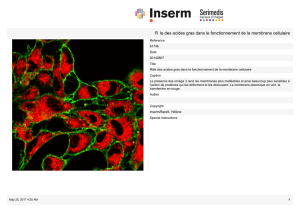

Chaque cellule est entourée d’une membrane très mince. Elle est constituée d’une double couche de

phospholipides et de cholestérol. Un phospholipide comprend une tête hydrophile (attirant l’eau) et

deux queux hydrophobe (qui repoussent l’eau).

Au niveau de la membrane cellulaire, deux molécules de phospholipides se font face, avec les queues

dirigées vers l’intérieur (couche claire épaisse au microscope) et les têtes les vers l’extérieur (2

couches minces et sombres).

Par ailleurs, des protéines participent aussi à la formation de cette membrane. Certaines d’entre

elles, forment des canaux protéiques qui traversent la totalité de la membrane, permettant des

échanges avec le milieu extra et intracellulaire.

La présence de ces différents constituants permet ainsi à la membrane cytoplasmique de présenter

une certaine souplesse…elle peut ainsi se déformée, et elle présente une « fluidité » (protéines se

déplaçant dans cette bicouche).

I – 2 – Le cytoplasme.

Le cytoplasme est l’intérieur de la cellule. Il est constitué par les organites cellulaires et le cytosol.

I – 2 – 1 – Le cytosol.

Le cytosol se compose d’environ 75% à 90% d’eau. Le reste est composé de molécules dissoutes

dont la cellule à besoin (ex : glucides, ions…). Il représente 50% du volume cellulaire total. Les 50%

restant sont les organites cellulaires.

I – 2 – 2 – Le noyau.

Le noyau est la plus grosse structure à l’intérieur de la cellule. C’est le centre de commande du

métabolisme cellulaire et il contient l’information génétique.

Le noyau est entouré de deux membranes dont la structure et la même que celle de la membrane

cellulaire et dont l’interne représente la membrane nucléaire. L’ensemble des deux membranes

forment l’enveloppe nucléaire. Cette dernière est traversée par de nombreux pores nucléaires.

A l’intérieur de ce noyau se trouve le matériel génétique (sous forme d’ADN), des nucléoles (ARN

ribosomiaux qui participent à la fabrication de l’ARN) et le nucléoplasme.

I – 2 – 3 – Les ribosomes.

Ce sont de petites unités libres dans le cytoplasme ou fixées sur le réticulum endoplasmique. Ils sont

responsables de la biosynthèse protéique. Ils sont composés de protéines et ARN ribosomial.

I – 2 – 4 – Le réticulum endoplasmique.

C’est un système très ramifié de cavités en réseau entourées d’une membrane. Il permet le transport

de substances et de liquides à l’intérieur de la cellule. On observe le réticulum endoplasmique lisse

et le RE granuleux, quand ce dernier présente des ribosomes à sa surface.

I – 2 – 5 – L’appareil de Golgi.

C’est un empilement de 5 ou 6 saccules aplatis (dictyosomes). Cet organite permet la modification

notamment, de certaines protéines fabriquées par le RE, mais aussi de substances à éliminées. Ces

dernières sont notamment éliminées de la cellule par l’intermédiaire de vésicules de Golgi (cf :

exocytose)

I – 2 – 6 – Les lysosomes.

Les lysosomes sont de minuscules vésicules, entourées d’une membrane, formées à partir de

l’appareil de golgi. Ils contiennent des enzymes qui peuvent digérer les substances étrangères

absorbées par la cellule (cf : « endocytose), mais aussi les organites devenus non fonctionnels.

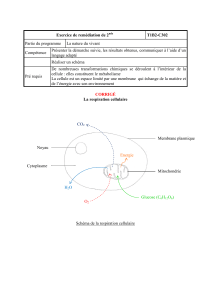

I – 2 – 7 – Les mitochondries.

Les mitochondries sont des organites qui produisent l’énergie nécessaire à la cellule grâce à la

respiration cellulaire (cf : « métabolisme énergétique + ATP »). Elles possèdent une membrane

externe et une membrane interne qui peut se replier formant des crêtes.

Le nombre de mitochondries dans une cellule, varie selon ses besoins énergétiques. Par exemple, les

cellules musculaires en possèdent un grand nombre par rapport aux cellules osseuses.

I – 2 – 8 – Le cytosquelette et les centrioles.

Le cytoplasme contient des structures internes stabilisatrices qui sont regroupées sous le terme de

cytosquelette. On observe :

- Les microfilaments : Ils sont filaments composés de protéines d’actine et de myosine. On

observe ainsi les microfilaments d’actine (plus fins) et les microfilaments de myosine

(plus épais). Ils permettent les contractions cellulaires et la mobilité de la cellule.

- Les microtubules : Ce sont des formations en forment de tuyaux, de longueurs variables,

dispersés dans tout le cytoplasme et qui sont composés de protéine appelée tubuline

(alpha et béta). Ils permettent le maintien de la forme de la cellule et le déplacement des

organites dans le cytoplasme.

- Les centrioles : Ce sont de minuscules éléments composé de 9 microtubules rangés

parallèlement. Ils permettent d’organiser les microtubules en fuseau.

II – La membrane cytoplasmique et les échanges cellulaires.

La membrane cytoplasmique est une frontière cellulaire dynamique, à travers laquelle s’effectuent

des échanges sélectifs selon plusieurs modes.

II – 1 – La dialyse : diffusion simple des solutés.

Les molécules d’un soluté dialysent lorsqu’elles passent librement à travers la membrane

cytoplasmique. Les échanges se font du milieu où le soluté est le plus concentré vers le milieu où il

est le moins concentré, jusqu'à légalisation des concentrations de part et d’autres de la membrane.

II – 2 – L’osmose.

Lorsqu’une membrane semi perméable, sépare deux compartiments de concentrations différentes,

les molécules d’eau du milieu le moins concentré sont attirées vers le milieu le plus concentré.

Cette diffusion de solvant à travers la membrane est appelée l’osmose. Ce mouvement se termine

quand les concentrations sont identiques.

II – 3 – La diffusion facilitée.

La membrane possède des perméases (protéines en forment de canaux) qui facilitent le passage de

certaines molécules suivant le gradient de concentration, sans dépense d’énergie. Elles accélèrent

le processus de diffusion simple. (ex : les perméases au glucose comme GLUT1).

II – 4 – Le transport actif.

La membrane possède des perméases capables de transporter des molécules contre un gradient

décroissant. Ce type de transport nécessite un apport d’énergie (hydrolyse de l’ATP)…par exemple,

la pompe 3Na+/2K+.

On observe différents types de protéines membranaires de transport. Ce sont l’uniport, le symport et

l’antiport.

II – 5 – Les transferts de masses.

On observe deux types de transferts de masses, qui fait intervenir des vésicules :

- L’endocytose : Une partie du milieu extracellulaire est isolée par une excroissance

membranaire, entraînée dans la cellule puis digérée sous l’action des enzymes

hydrolytiques déversées par les lysosomes. On observe ainsi la phagocytose (endocytose

de particules solides) et la pinocytose (endocytose de liquide).

- L’exocytose : C’est le processus inverse à la phagocytose. Des vésicules de sécrétions

intracytoplasmiques, limitées par une membrane unitaire, viennent fusionner avec la

membrane plasmique et libèrent leur contenu dans le milieu extracellulaire.

Conclusion.

Les cellules présentent une architecture et des composants essentiels pour leur survie. Certains

seront détaillés de manière plus approfondis lors du cours sur la biologie cellulaire et moléculaire. Le

regroupement de plusieurs cellules identiques permet la formation de tissus, qui pourront remplir

des fonctions spécifiques.

1

/

4

100%