tintin en amérique - Les Cahiers de l`idiotie

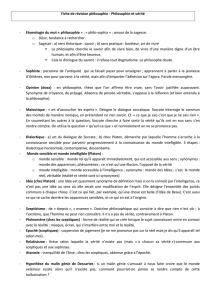

LE MUTISME DE LA PHILOSOPHIE

OCCIDENTALE MODERNE

j

Anne-Lise Polo

On prend pour acquis que l’Occident existe

comme une chaîne d’œuvres et d’événements

[…] qui de l’Antiquité jusqu’à nous font sens,

dont nous nous sentons collectivement les hé-

ritiers et que nous inscrivons sans y penser

dans le sens de l’histoire. Que l’histoire ait une

direction et que nous, Occidentaux nous sen-

tions porteurs de cette flèche du temps, voilà

sans doute le trait le plus puissant et le moins

questionné de notre conception du monde.

(Raconter et mourir : 12)

L’œuvre de Thierry Hentsch est, à proprement

parler, déroutante. Elle s’articule à une quête

de sens qui remet en question les idées reçues

sur lesquelles se sont construites nos certitu-

des, en particulier cette idée de flèche du temps

qui, dans la vision hégélienne du monde,

conduit à l’avènement de l’homme universel en

Occident. La conscience de l’Occident est mar-

quée par la prétention exorbitante qui consiste

à faire de son propre parcours particulier, un

chemin de vérité universelle tracé par la mar-

che rationnelle de l’histoire, une voie linéaire

marquée par le progrès. Le destin de la civilisa-

tion occidentale consisterait à éclairer le

monde, à conduire l’humanité vers son éman-

cipation, politique, morale, intellectuelle. Nulle

philosophie n’a autant que la philosophie des

Lumières davantage cru dans cette mission,

nulle philosophie ne s’est davantage « trompée

sur elle-même, sur ses intentions et sur ses

motivations » (2003 : 79).

Loin de réaliser l’émancipation de l’homme, la

pensée occidentale moderne nous a engagé

« vers un destin que nous ne sommes plus trop

certains de vouloir et que nous avons plus ou

moins renoncé à comprendre » (2002 : 12). Em-

porté comme nous le sommes dans le maels-

tröm des vérités scientifiques et de l’innovation

technologique, de la logique du marché et de la

concurrence, nos vies semblent de plus en

plus dirigées par un « progrès » qui se déroule

désormais en dehors de toute finalité humaine.

145

Arrimée aux vérités de la science, la philoso-

phie contemporaine n’a désormais plus grand-

chose à nous dire sur la place de l’homme

dans le monde. Elle se réfugie de plus en plus

dans les rares domaines qui lui sont encore

ouverts : l’épistémologie et l’éthique1. Le renver-

sement du rapport entre science et philoso-

phie, la seconde étant désormais à la remorque

de la première2, indique que l’homme

d’aujourd’hui ne sait plus comment vivre. La

philosophie contemporaine a renoncé à inter-

roger notre façon d’être au monde pour se

consacrer finalement à notre façon d’agir sur le

monde. « Où est, pour nous mortels, la vérité de

notre être au monde ? […] Voilà ce que notre

époque […] ne sait plus trop et ne cherche guère

à savoir. Voilà ce que je voudrais justement inter-

roger pour tenter de mieux comprendre ce que

nous disons ou taisons sur nous-mêmes au-

jourd’hui. » (ibid. : 11)

La critique et la dénonciation de nos idées re-

çues ne sont qu’une étape préparatoire qui

conduisent Hentsch à s’engager dans une ré-

flexion éthique qui remet en question notre vi-

sion du monde, des autres et finalement de

nous-mêmes. « Nous, Occident, savons qui nous

1 Auxquelles Hentsch ajoute l’herméneutique.

2 Notons que la séparation science/philosophie

comme deux disciplines distinctes ne semble avoir

aucun sens avant la modernité. Voir l’introduction de

Pierre Wagner (2002 : 10-65).

146

sommes. Nous sommes à la fois l’aboutis–

sement et la frontière en marche, le monde en

puissance, le bras droit de l’Histoire, la fille aînée

de la découverte et de la science. La contestation

interne de notre propre hégémonie participe elle-

même du mouvement novateur qui nous pousse

en avant, nous les porteurs du monde. Nous

sommes comme Œdipe avant la chute, rois et

maîtres. Sans limites. Aveugles à notre

aveuglement. Là où il n’y a pas de limite on ne

voit rien. À commencer par la place qu’on oc-

cupe. » (2006 : 14-15)

L’Occident est aveugle car il ne sait plus voir sa

place dans le monde ; il est sourd car il ne veut

rien entendre de l’autre et de tout ce qui le dé-

range ; il est muet car notre civilisation n’a plus

rien à dire sur le sens de la vie et semble avoir

raison de se taire. Se comprendre soi-même

dans le monde est devenu, pour Thierry Hent-

sch, une urgence éthique pour notre civilisa-

tion. La connaissance de soi, au sens socrati-

que, est à la fois la fin et le moyen de la

connaissance, elle est au service de la conduite

de la vie, le préalable à la connaissance du

monde. Cette connaissance de soi n’est donc

pas un repli sur soi ni une tentative narcissi-

que d’introspection au service de l’indi–

vidualisme de notre temps qui cherche son

épanouissement dans sa « vie privée », alors

même que la participation à la vie publique ne

semble avoir d’autre fin que de servir l’ainsi-de-

suite économique. Le savoir qui commence par

soi est la recherche de ce qui nous relie au

147

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

1

/

31

100%