Chapitre II : Techniques expérimentales

53

Chapitre II : Techniques expérimentales

1 Introduction

La modélisation thermique, la modélisation électrique des diodes transil ou l’étude des phénomènes de

vieillissement lorsqu’elles sont soumises à des stress électriques passent par la mesure expérimentale de

plusieurs paramètres caractéristiques des diodes.

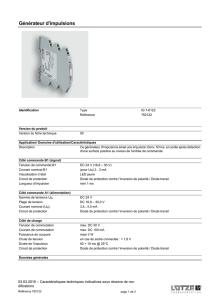

L’étude des effets indirects de la foudre sur la diode transil nécessite donc la mise en œuvre d’un équipement

capable de générer ce type de transitoires et des différents appareillages et chaînes d’acquisition capables

d’effectuer l’ensemble des caractérisations nécessaires.

Pour cela, nous avons développé et validé différents équipements capables de générer les signaux à appliquer au

composant et de mener à bien les mesures et caractérisations associées.

le présent chapitre décrit en détail les techniques expérimentales mises en œuvre :

• Le générateur de surcharges de type effet indirect de foudre

• La chaîne d’acquisition permettant une caractérisation statique courant – tension de la diode transil.

• La chaîne d’acquisition permettant une mesure de la capacité de la diode transil en régime permanent.

• La chaîne d’acquisition permettant une caractérisation de type DLTS de la diode transil.

• La chaîne d’acquisition permettant la mesure du temps de recouvrement inverse de la diode transil.

• La chaîne d’acquisition permettant la mesure température de jonction de la diode transil.

• La chaîne d’acquisition permettant la mesure de la température de surface du boîtier de la diode transil.

• La mise en œuvre concomitante des mesures thermiques et électriques en régime de surcharge.

54

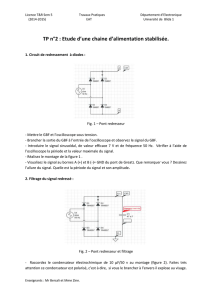

2 Génération des surcharges de forte énergie

2.1 Base de la méthode utilisée

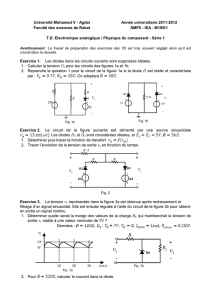

L’onde en double exponentielle amortie définie dans les différentes normes de protection contre les effets

indirects de la foudre est caractérisée par son temps de montée, son temps de décroissance à 50%, sa tension

maximale et son énergie. La génération de ce type d’impulsions passe, afin de rendre la forme d’onde

indépendante du dispositif sous test connecté, par la dissipation d’une partie importante de l’énergie disponible

dans une impédance de faible valeur (Fig. 28 et Fig. 29).

C=180 µF Rp=0,5

Ω

RS=5

Ω

L=750 nH

Equipement

sous test

V

Fig. 28 : Dispositif normalisé de génération de la forme d’onde de

type 6,4 µs / 70 µs.

C=180 µF

R=0,5

Ω

L=750 nH

Equipement

sous test

V

Charges

Fig. 29 : Dispositif normalisé de génération de la forme d’onde de

type 100 ns / 6,4 µs.

La quantité d’énergie nécessaire à ce type de test est énorme (230 J dans le cas d’une onde 6,4 µs / 70 µs de

catégorie M) tandis que la quantité d’énergie réellement appliquée à l’équipement sous test est beaucoup plus

faible (4 J dans le cas de l’onde 6,4 µs / 70 µs catégorie M sur une diode 1.5KE47A). Ainsi, plus de 98% de

l’énergie stockée dans le condensateur C servent au maintien de la forme d’onde.

Les deux ondes exponentielles amorties ainsi normalisées (6,4 µs / 70 µs et 100 ns / 6,4 µs) remplissent chacune

une fonction complémentaire :

55

• L’onde 6,4 µs / 70 µs, longue, permet de vérifier la bonne tenue de l’équipement sous test à des décharges

énergétiques. Elle concerne donc principalement les étages de protection.

• L’onde 100 ns / 6,4 µs, rapide, permet, elle, de vérifier la bonne tenue de l’équipement sous test à des effets

de type dI/dt ou dV/dt. Elle concerne donc, non seulement les étages de protection, mais aussi les étages

d’entrée / sortie.

Il semble donc possible de dissocier les effets de l’énergie et du temps de montée des impulsions.

Par ailleurs, si on considère un espace (Energie, Temps de montée tr de l’impulsion, Courant), les différentes

formes d’ondes normalisées et les différentes catégories de tests peuvent être représentées sous la forme de

points isolés (Fig. 30).

Il semble clair qu’un générateur capable de générer uniquement ce type d’impulsions est inadapté aux besoins de

cette étude. Il est indispensable de pouvoir régler de manière continue la tension maximale à vide, le courant et

l’énergie, indépendamment des autres paramètres.

0

50

100

150

200

250

300

00.2 0.4 0.6 0.8 1

0

2

4

6

0

2

4

6

E (J) I (A)

Fig. 30 : Lieu des impulsions de type double exponentielle amortie

des différentes normes aéronautiques.

Le cahier des charges en matière d’impulsions à générer peut ainsi être représenté sous la forme d’un volume

(Fig. 31). Cette démarche permet de dissocier les effets du courant, de l’énergie et du temps de montée de

l’impulsion.

Par ailleurs, il apparaît important d’obtenir un transfert maximum d’énergie entre le condensateur et le

composant sous test : En effet, la production d’impulsions dont le dI/dt est important est directement liée au

caractère non inductif du circuit, donc en particulier du condensateur. Ce type de caractéristique, associé à un

bon comportement vis à vis des décharges brutales et à une tenue en tension importante, devient incompatible

avec des valeurs de capacité élevées. Il est donc capitale de limiter au maximum la valeur du condensateur

utilisé.

56

E (J) I (A)

0

200

400

600

800

1000

00.5 11.5 22.5 3

0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

Fig. 31 : Lieu des impulsions de type exponentielles amorties que doit

produire le générateur développé.

2.2 Mise en oeuvre

2.2.1 Contraintes ; choix technologiques

Le but du générateur de surcharges mis au point n’est pas de reproduire fidèlement, mais uniquement, les

impulsions définies par les normes en vigueur de protection contre les effets indirects de la foudre. Comme il

s’agit d’un appareil de test et non d’un appareil de certification, les impulsions qu’il doit être capable de générer

doivent avoir des caractéristiques plus larges que les normes définies. Il s’agit donc de développer un appareil

permettant de générer des impulsions de forme exponentielle amortie ayant les caractéristiques suivantes :

• Le temps de montée doit être très court (inférieur à 100 ns). Des temps de montée plus importants pourront

ensuite être obtenus en insérant une inductance de faible valeur dans le circuit.

• Le courant crête de l’impulsion doit atteindre plusieurs centaines d’ampères et être réglable de manière

continue.

• L’énergie totale de la décharge doit pouvoir dépasser plusieurs joules et être réglable de manière continue.

Le principe retenu est le suivant : Un condensateur C correctement dimensionné est chargé à une tension V et

déchargé dans le composant sous test par l’intermédiaire d’une résistance R non inductive de limitation de

courant et d’un interrupteur de puissance (Fig. 32). Une électronique de déclenchement permet de synchroniser

le séquencement de la charge et de la décharge du condensateur C.

57

composant

sous test

R

Interrupteu

r

Commande de

déclenchement

opto-isolée

C

V

Fig. 32 : Schéma de principe du générateur de surcharges.

Les condensateurs utilisés sont de type non-inductif et capables de supporter des pointes de courant importantes

(SIEMENS série B25832).

De même, les résistances utilisées en limitation de courant doivent être non inductives et supporter des courants

importants. Les essais réalisés sur des résistances non inductives en technologie en couche épaisse ont montré

que celles-ci ne présentaient pas une tenue suffisante aux pics de courant. Seule une technologie bobinée allie un

comportement satisfaisant vis à vis des pics de courant et un caractère non inductif. On choisit donc un modèle à

bobinage non inductif en boîtier céramique (UTM série KH218).

Pour permettre une modification rapide et simple des valeurs de résistance et de condensateur, on choisit

d’utiliser un système de tiroirs enfichables. Un tiroir résistif et deux tiroirs capacitifs peuvent être connectés

simultanément.

L’interrupteur doit présenter les caractéristiques suivantes :

• Vitesse de commutation élevée.

• Capacité à commuter un courant de plusieurs centaines d’ampères.

• Tenue en tension supérieure à 1000 V.

Le choix d’un IGBT peut se justifier par élimination :

• Un transistor bipolaire ne permet pas de commuter un courant important sans courant de commande fort,

d’où la nécessité de multiplier des étages de commande cascadés qui occasionneraient un ralentissement de

la commande.

• Un transistor MOS de puissance ne tient que difficilement les tensions élevées et présente une résistance

série trop importante.

• Un relais à contact mouillé ne permet pas de commutations multiples à vitesse élevée et est largement

tributaire des constantes de temps mécaniques (pas de précision sur l’intervalle de temps entre la commande

et l’instant du contact).

• Seul l’IGBT présente un compromis adéquat entre vitesse, tenue en courant et tenue en tension.

L’IGBT qui a été retenu est un MG400Q1US1 (Toshiba).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

1

/

30

100%

![III - 1 - Structure de [2-NH2-5-Cl-C5H3NH]H2PO4](http://s1.studylibfr.com/store/data/001350928_1-6336ead36171de9b56ffcacd7d3acd1d-300x300.png)