6 L`Empire romain

(environ 25% du temps consacré à l’Histoire)

Programme officiel

– Étude du personnage d’Auguste et d’un autre empereur

important au choix.

– L’étude est conduite au choix à partir d’une villa gallo-romaine

ou du trajet d’un produit (vin, huile, métaux, céréales…).

– L’étude est conduite à partir d’une visite de l’Urbs (monu-

ments, sanctuaires, statuaire) et d’un exemple au choix d’une

ville romaine en Gaule ou en Afrique du Nord.

6L’Empire romain

pp. 94-113 du manuel

corresPondance avec le manuel

x

x : Auguste, le premier empereur, pp.96-97

x : L’empereur romain, pp.98-99

x : Lyon, capitale des Gaules, pp.106-107

x : Le commerce du vin gaulois, pp.100-101

x : Rome, capitale de l’Empire romain, pp.104-105

x : Carthage, page 111

– L’empereur dispose de l’essentiel des pouvoirs ;

il a le soutien de l’armée et fait l’objet d’un culte.

– La paix romaine, appuyée sur la puissance militaire, s’im-

pose aux provinces de l’Empire. Elle favorise la construction

d’infrastructures et le développement des échanges.

– L’Urbs, capitale de l’Empire, concentre les monuments

symboliques où le pouvoir se met en scène.

– La romanisation s’appuie sur l’urbanisation sur le modèle

de Rome, et sur la diffusion du droit de cité romaine sans

faire disparaître la diversité religieuse et culturelle.

x : L’empereur romain, pp.98-99

x : La paix romaine, pp.102-103

x : Rome, capitale de l’Empire romain, pp.104-105

x : Rome et la romanisation de l’Empire, pp.108-109

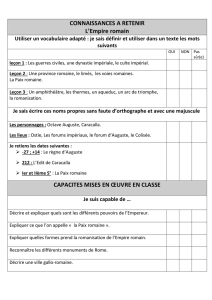

Connaître et utiliser les repères suivants :

– Le principat d’Auguste, 27 av. J.-C. - 14

– « Paix romaine », ie et i i e siècles

– L’édit de Caracalla, 212

Décrire et expliquer le rôle d’Auguste dans la vie politique

Reconnaître les principaux monuments de l’Urbs au ie siècle

Décrire une ville gallo-romaine

x : Je révise, page 113

x : Auguste, le premier empereur, pp.96-97

x : Rome, capitale de l’Empire romain, pp.104-105

x : Lyon, capitale des Gaules, pp.106-107

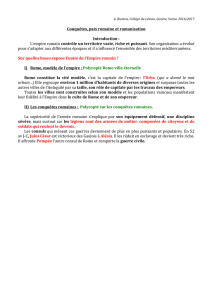

InterprétatIon du programme

• Le programme est centré sur trois thèmes : le rôle de l’empereur,

la Paix romaine et la romanisation de l’Empire. La ville de Rome

n’est pas négligée, puisqu’elle doit être étudiée à travers ses monu-

ments, et par son influence sur la création d’autres villes romaines

au cours de la période.

• La Paix romaine et la notion de romanisation seront l’occasion de

présenter les échanges économiques dans l’Empire romain ainsi

que les multiples influences (urbanistiques, architecturales, cultu-

relles, etc.) de Rome sur les territoires qu’elle domine.

• La notion de citoyenneté romaine et le syncrétisme religieux

seront également abordés. Quatre à cinq heures pourront être

consacrées à cette partie du programme.

Structure adoptée

• Le chapitre s’ouvre sur un dossier consacré à l’empereur Auguste,

suivi d’un cours sur l’empereur romain (exemple : Trajan). Les élèves

découvrent un régime très différent de celui de la République qu’ils

viennent d’étudier. Ensuite, la prospérité et les relations commerciales

dans l’Empire sont abordées à travers le commerce d’un produit, le vin

gaulois. Ce dossier précède le 2

e

cours, consacré à la Paix romaine.

• Conformément au programme, le dossier suivant est consacré

aux édifices emblématiques de Rome, capitale de l’Empire. Le choix

d’une ville romaine en Gaule s’est porté sur Lyon, capitale des

Gaules. Une page complète est également consacrée à Carthage, la

ville romaine d’Afrique du Nord. Le dernier cours est une synthèse

du thème de Rome et de la romanisation de l’Empire.

23

Chapitre 6 x L’em p i r e r O m a i n

> Carte interactive :

– L’Empire romain au i i e siècle

> Vidéo :

– Rome, capitale d’empire

> Fiches d’activités :

– L’empereur romain – La paix romaine

– Rome, et la romanisation – Je révise

– B2i : Analyser une reconstitution virtuelle d’un bâtiment :

Les thermes de Cluny à Paris

VoS outIlS pour ce chapItre

24

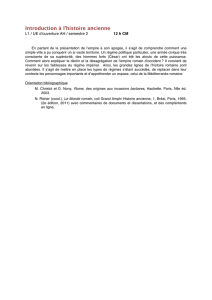

[pp. 94-95]

L’Empire romain

x x Problématique

Sur quelles bases repose l’unité de l’Empire romain ?

Cette problématique globalise les principaux thèmes proposés par

cette partie du programme : autorité de l’empereur, prestige de la

ville de Rome, prospérité due à la paix romaine et diffusion de la

citoyenneté, comme ciment de l’Empire.

x x Réponses aux questions

Doc. 1. Aucune ville à l’époque n’est aussi peuplée que Rome (plus

d’un million d’habitants au i i

e

siècle), et ne comporte autant d’édifices

et de monuments (politiques, religieux, de loisirs), hérités de la période

républicaine ou bâtis à l’initiative des empereurs successifs. Il n’est

donc pas étonnant que la ville suscite l’admiration de ses visiteurs.

Doc. 2. Marc Aurèle est représenté sur un piédestal, mais il semble

également à l’écoute des citoyens, qu’il regarde directement. Cette

œuvre suggère donc à la fois le respect pour l’empereur et une cer-

taine proximité de celui-ci avec les citoyens.

[pp. 96-97]

Auguste, le premier empereur

x x Problématique

Comment Auguste transforme-t-il le gouvernement de Rome ?

Les historiens romains insistent sur la sagesse et l’autorité naturelle

du premier empereur romain. C’est pourtant Auguste qui met défini-

tivement fin au régime républicain. À partir de son règne, l’essentiel

du pouvoir à Rome passe entre les mains de l’empereur.

x x Réponses aux questions

1)

Doc. 1 et 2. Auguste est lié à César, dont il était le petit-neveu,

mais surtout le fils adoptif. Cette filiation participe de la nature

religieuse de son pouvoir, puisque César prétendait lui-même des-

cendre de la déesse Vénus.

2)

Doc. 3. Selon Tacite, Auguste arrive au pouvoir en ayant mis habi-

lement de son côté l’armée et le peuple par des « cadeaux ». Il lui

est aussi reconnu d’avoir rétabli la paix, après des années de guerre

civile. Dion Cassius compare Octave Auguste à un roi, parce qu’il

concentre tous les pouvoirs entre ses mains (Tacite fait référence à

l’autorité du Sénat et des magistrats).

3)

Doc. 5. Le Sénat honore Auguste parce qu’il est parvenu à

soumettre des tribus ligures encore révoltées contre Rome. C’est

donc l’empereur victorieux qui est honoré par la construction du

monumental Trophée des Alpes, dont la légende précise qu’il était

surmonté d’une statue géante d’Auguste.

4)

Doc. 4. Après sa mort, Auguste est divinisé par le Sénat romain.

Cette représentation le montre assis sur le trône des dieux. Il est

donc comparé à Jupiter, roi des dieux romains.

5)

Doc. 1, 4 et 5. Les éléments rappelant le pouvoir militaire

d’Auguste sont la cuirasse et le manteau militaire sur la statue. Sa

biographie rappelle également qu’il a réorganisé l’armée romaine.

Le doc. 4 représente enfin une couronne de laurier au-dessus de la

tête de l’empereur victorieux.

La nature religieuse de son pouvoir apparaît sur la statue (la repré-

sentation d’Apollon sur la cuirasse de l’empereur) et sur le camée, où

l’on voit Auguste siéger sur le trône de dieux au milieu de divinités.

x x Bilan du dossier

Les élèves rappelleront qu’Auguste accède au pouvoir après une guerre

civile et l’élimination de son rival, Antoine. On attendra des récits qu’ils

situent le règne d’Auguste entre 27 avant J.-C. et 14. C’est la fin de la

République, l’Empereur cumulant la quasi-totalité des pouvoirs.

[pp. 98-99]

L’empereur romain

x x Réponses aux questions

Doc.2. Ce détail de la colonne Trajane illustre le pouvoir militaire

de l’empereur. Chef suprême de l’armée, il s’adresse directement

à ses soldats.

Doc.3. Entre la République et l’Empire, les changements sont nom-

breux, sur le plan des institutions. Les magistrats ne sont plus élus

par les citoyens, mais désignés par l’empereur. Ce ne sont plus

les censeurs qui recrutent les membres du Sénat, mais l’empereur

lui-même. Ce dernier dispose également du pouvoir législatif et

judiciaire, qui échappe également aux citoyens. Enfin, les finances,

l’armée et la conduite de la politique étrangère ne dépendent plus

du Sénat mais de l’empereur.

Doc.4. L’empereur attend de ses soldats qu’ils lui soient entière-

ment fidèles. On remarque que le premier devoir des soldats n’est

plus la défense de la patrie, mais le dévouement à l’empereur.

Doc.5. D’après le texte, c’est par une décision du Sénat que le culte

rendu à Octave Auguste est mis en place (titre d’ “Augustus”, vœux

dans des temples, sacrifices). Le texte précise que cette décision

fait l’unanimité parmi les citoyens. Auguste est le premier empereur

à faire l’objet d’un culte de son vivant, que l’on appellera par la suite

le « culte impérial ».

[pp. 100-101]

Le commerce du vin gaulois

x x Problématique

Comment se fait le commerce du vin entre la Gaule et l’Italie ?

À travers l’exemple du vin gaulois, il s’agit de montrer concrètement

aux élèves comment la « Paix romaine » s’accompagne d’un déve-

loppement du commerce dans l’Empire, et qu’elle entraîne un afflux

de produits et de richesses vers Rome.

x x Réponses aux questions

1)

Doc. 4. Les régions de la Gaule romaine qui produisent du vin sont

localisées autour de Bordeaux (Aquitaine), le long de la vallée du

Rhône et dans le Languedoc (province romaine de Narbonnaise).

2)

Doc. 1. La maison du maître est un très vaste bâtiment. La rési-

dence donne une impression de luxe, renforcé par une piscine au

centre d’un espace paysager. Les bâtiments à gauche sont sans

doute consacrés aux activités viticoles. On peut supposer qu’ils

abritent un pressoir, et la taille de l’édifice s’explique sans doute par

l’entreposage des tonneaux de vin. Le domaine agricole est étendu.

La plus grande partie de l’espace est consacrée au vignoble, mais

on distingue également ce qui ressemble à des arbres fruitiers.

3)

Doc. 3 et 4. Le vin est transporté par des bateaux, sur la Garonne

et le Rhône. Puis, il est acheminé sur des charrettes qui empruntent

alors les voies romaines. Le tonneau remplace l’amphore parce qu’il

est plus pratique à transporter (on peut le faire rouler) et à stocker,

et qu’il est moins fragile que l’amphore, qui parce qu’elle est en

terre cuite peut se casser.

4)

Doc. 2 et 5. Les Romains utilisent le vin gaulois de deux façons.

Ils le consomment au cours des repas, mais ils l’utilisent également

en cuisine, pour réaliser des sauces.

25

Chapitre 6 x L’em p i r e r O m a i n

correspond aux forums impériaux, à proximité de l’ancien Forum

républicain.

2)

Doc 1 et doc p. 94. Sous l’Empire, Rome donne l’impression d’être

une ville vaste, s’étendant sur une grande superficie, à l’habitat

dense. Surtout, le nombre de ses édifices publics et de ses monu-

ments impressionne.

3)

Doc. 1, 3, 5 et 6.

Bâtiments de loisirs Bâtiments religieux

– Le Colisée (combats de

gladiateurs)

– Théâtre de Marcellus

– Sur le plan, on distingue éga-

lement : plusieurs cirques et

théâtres, des thermes, le stade,

la naumachie d’Auguste, etc.

– Le Panthéon

– Sur le plan, on peut égale-

ment citer les temples d’Isis

et de Claude.

4)

Doc. 1. L‘Empire est gouverné par l’empereur à partir des palais

impériaux, situés sur la colline du Palatin.

5)

Doc. 1, 2, 4 et 7. Les empereurs donnent leur nom aux édifices

qu’ils construisent pour s’assurer gloire et postérité. De leur vivant,

ils souhaitent s’attirer l’admiration et la reconnaissance de leur

peuple. Et ils pensent certainement qu’après leur mort, les édifices

qu’ils ont fait bâtir marqueront la ville de leur empreinte.

x x Bilan du dossier

Les élèves devraient citer plusieurs catégories d’édifices (monuments

religieux, arc de triomphe, bâtiments de loisirs, etc.) et en nommer

quelques-uns avec précision. Ils pourront expliquer pourquoi de nou-

veaux édifices sont sans cesse construits, à l’initiative des empereurs.

[pp. 106-107]

Lyon, capitale des Gaules

x x Problématique

Quelles sont les caractéristiques d’une ville gallo-romaine ?

Les élèves doivent pouvoir retrouver dans ce dossier des édifices

et des monuments qu’ils ont étudiés dans le dossier sur Rome. On

leur fera également remarquer le quadrillage urbain, caractéristique

des villes romaines. Ils retrouveront ces éléments dans l’exercice

sur Carthage, p. 111.

x x Réponses aux questions

1)

Doc. 3 et 4. Lyon est construite à la confluence de la Saône et

du Rhône. Cette situation constitue déjà un élément favorable aux

échanges.

2)

Doc. 1 à 3. On retrouve à Lyon certains édifices et certains lieux

caractéristiques de Rome : les forums, le théâtre, l’odéon, le cirque,

l’amphithéâtre. Et comme Rome, la ville de Lyon est approvisionnée

en eau grâce à un aqueduc.

3)

Doc. 3 et 4. Lyon abrite le Sanctuaire des Trois Gaules, dans

lequel des délégués représentant les tribus gauloises viennent célé-

brer chaque année le culte de l’empereur. C’est l’empereur Claude

qui a fait de Lyon la capitale des Gaules.

4)

Doc. 4. D’après Strabon, Lyon est au carrefour des grandes rou-

tes de l’Aquitaine, de la Manche, du Rhin et de la Narbonnaise. Cette

position de carrefour commercial a fait la prospérité et la richesse

de la ville.

x x Bilan du dossier

Les élèves devraient avoir retenu que Lyon est une ville prospère,

animée et qu’elle abrite des lieux et des édifices semblables à ceux

x x Bilan du dossier

On attendra des élèves qu’ils citent les régions de production viticoles

en Gaule, et qu’ils utilisent les termes de « villa » et de « vignes » ou

« vignobles ». Les récits devraient également préciser par quels modes

de transports le vin est acheminé vers l’Italie (évoquer les tonneaux

qui remplacent les amphores), où il est consommé comme boisson ou

utilisé comme ingrédient en cuisine.

[pp. 102-103]

La paix romaine

x x Réponses aux questions

Doc.1. L’empereur Hadrien a fait construire cette ligne de fortifica-

tion en Bretagne (Angleterre), afin de protéger cette partie de l’Em-

pire des incursions des guerriers « barbares » Scots.

Doc.2. Les voies romaines permettent un déplacement rapide des

légions. Celles-ci peuvent intervenir plus vite en cas de révolte ou

d’incursion d’une armée ennemie dans l’Empire. Sur le plan com-

mercial, elles permettent un développement des échanges, qui se

font à l’échelle de tout l’Empire.

Doc.3. L’Empire est protégé par une frontière fortifiée (le Limes).

Celle-ci est constituée de remparts, de tours de guet et des garnisons

de légionnaires sont positionnées à intervalles réguliers le long de

cette frontière. On remarque que cette frontière fortifiée n’est pas

continue. Les Romains l’ont mise en place à des endroits vulnérables,

susceptibles d’être envahis par des peuples « barbares ». La carte

montre également la provenance de produits acheminés à Rome

depuis tout l’Empire. Les principaux produits alimentaires sont l’hui-

le, le blé, et le vin. Les produits de luxe sont les métaux précieux, l’or

en particulier, les pierres précieuses, ainsi que la soie en provenance

de Chine et les épices importées d’Orient. Les esclaves viennent

d’Afrique noire et d’Europe (Europe du Nord et Europe centrale et

orientale), c’est-à-dire de régions extérieures à l’Empire.

Doc.4. La ville d’Ostie, située à l’embouchure du Tibre, abrite le port

par lequel les marchandises transitent vers Rome. Son importance

est donc capitale, dans la mesure où, comme le montre la carte, la

paix romaine entraîne un développement commercial tel que des

produits de toutes natures affluent, convergent vers Rome depuis

l’ensemble du monde romain et même au-delà.

[pp. 104-105]

Rome, capitale de l’Empire romain

x x Problématique

Qu’est-ce qui fait de Rome la capitale de l’Empire ?

Il s’agit de montrer aux élèves le rayonnement de Rome à travers

l’ensemble de l’Empire. Ils devront repérer quels édifices font de

Rome une grande capitale. Dans les pages suivantes de ce chapitre,

ils reconnaîtront certains d’entre eux dans d’autres villes, parfois

situées aux confins de l’Empire.

x x Réponses aux questions

1)

Doc. 1 et plan p. 81. Depuis la période étrusque, la ville s’est

tout d’abord étendue en direction du Nord-Ouest. Elle s’est aussi

enrichie de nombreux monuments et édifices. Il ne subsiste de la

période étrusque que les palais royaux, le grand cirque, le Forum

et le temple de Jupiter. Le Colisée est situé au pied de la colline de

l’Esquilin. L’arc de triomphe de Vespasien et Titus près du forum,

au Nord-Est du Palatin. Le Panthéon se trouve au Nord-Ouest du

Capitole, à côté des thermes de Néron. Le théâtre de Marcellus

est situé entre le Tibre et le Capitole. Enfin, le forum d’Auguste

26

Ce sont les plus nombreux. Au-dessus d’eux, il existe une élite com-

posée de sénateurs, de magistrats et d’hommes d’affaires.

3 Décrire une ville de l’Empire romain

1)

Carthage est située dans la province romaine d’Afrique du Nord.

2)

La ville est totalement détruite par les Romains, en 146 avant J.-C.,

sous la République, à la fin de la guerre entre Rome et Carthage. Elle

est refondée en 27 avant J.-C. par Auguste.

3)

Les rues se croisent à angle droit, forment un quadrillage, un plan

en damier, autour des deux axes majeurs, l’un Nord-Sud (le cardo)

et l’autre Est-Ouest (le decumanus). Le forum se situe à l’intersec-

tion de ces axes.

4)

Les thermes, le forum, l’odéon, le théâtre, l’amphithéâtre, le

cirque et l’aqueduc, qui approvisionne la ville en eau, montrent que

Carthage est une ville romaine.

Pour cet exercice, les attentes sont similaires à ceux du récit

sur Lyon, p. 107. Les élèves devraient évoquer les différents élé-

ments urbanistiques et architecturaux qui font de Carthage une ville

romaine. On peut attendre des élèves qu’ils évoquent les loisirs liés

aux lieux cités.

4 Décrire une construction romaine

1)

Le pont du Gard a deux rangées d’arches superposées. La canali-

sation d’eau se trouve au sommet de la plus haute rangée.

2)

Ce pont sert à la fois de route, puisqu’une voie romaine passe

au-dessus de la première rangée d’arche, et d’aqueduc, comme

l’indique la canalisation d’eau.

3)

Pour construire le pont, les bâtisseurs ont utilisé des échelles,

des poulies, des treuils, ainsi que des systèmes d’échafaudages.

4)

Le pont du Gard est étonnamment bien conservé, ce qui prouve la

qualité et la solidité des constructions romaines au fil des siècles.

5)

Cet ouvrage d’art, particulièrement spectaculaire, n’est qu’un

exemple des qualités de bâtisseurs des Romains. Les voies romai-

nes, les villes construites dans tout l’Empire et les différents monu-

ments étudiés dans ce chapitre en sont autant d’autres exemples.

[pp. 113]

1 Se repérer dans l’espace

1)

Lyon = I ; Gaule = B ; Asie Mineure = G ; Bretagne = A ; Italie

= E ; Afrique du Nord= D ; Espagne = C ; Grèce= F ; Égypte = H ;

Rome = J

2)

Le deuxième point de la légende représente les frontières forti-

fiées, le limes. Le troisième point représente les voies romaines.

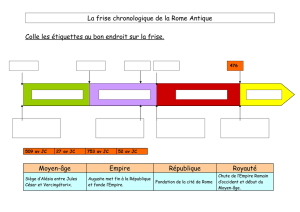

2 Se repérer dans le temps

1)

– 27-14 : principat d’Auguste ; i

er

et i i

e

siècles : paix romaine ; 212 :

édit de Caracalla

2)

On attend des élèves qu’ils sachent écrire quelques lignes sur

chacun de ces repères. Ainsi, ils devraient avoir retenu qu’Auguste

est le premier empereur romain, et que c’est sous son principat

que l’empereur concentre l’ensemble des pouvoirs et fait pour la

première fois l’objet d’un culte.

Pour la paix romaine, les élèves devraient être capables d’expliquer

qu’il s’agit d’une période de deux siècles, au cours de laquelle l’Em-

pire connaît une période de prospérité et de sécurité.

Ils doivent enfin savoir que Caracalla est un empereur romain qui,

par un édit, a étendu la citoyenneté romaine à tous les hommes

libres de l’Empire.

3 Composer des expressions

1. Expressions : culte impérial, droit de cité, arc de triomphe, empire

romain, paix romaine, pouvoir absolu.

que l’on trouve à Rome. Les récits devraient citer ces lieux ainsi que

des exemples de monuments, et évoquer les activités des habitants

d’une ville qui est également un grand carrefour commercial.

[pp. 108-109]

Rome et la romanisation de l’Empire

x x Réponses aux questions

Doc.1. Les habitants de cette ville, comme ceux des autres grandes

villes romaines, pouvaient assister à des combats de gladiateurs,

parfois agrémentés de la participation de fauves ou de courses

de chars. Ces spectacles avaient lieu dans un cirque ou un amphi-

théâtre.

Doc.2. Selon ces textes, la citoyenneté romaine peut s’obtenir après

avoir servi dans l’armée, ou après avoir exercé une magistrature.

Dans les deux cas, il s’agit d’une récompense. On remarque que les

femmes, les enfants et les petits-enfants de ceux qui obtiennent la

citoyenneté romaine deviennent eux-mêmes citoyens.

Doc.3. À l’arrière-plan de la photographie, on aperçoit les vestiges

d’un temple romain. D’autre part, le sol de la maison, au premier

plan, est recouvert de mosaïques caractéristiques d’une décoration

luxueuse à la romaine.

Doc.4. À Nîmes, le culte impérial est célébré dans la « Maison car-

rée », un temple construit à cet effet au i

er

siècle.

Doc.5. L’association d’une déesse gauloise et d’un dieu gréco-

romain montre que sur le plan religieux, la romanisation n’a pas

entraîné une disparition des croyances locales dans les différentes

provinces de l’Empire. Celles-ci ont conservé leurs divinités, mais

ont également intégré à leur panthéon des dieux et des déesses

romaines. Les Romains eux-mêmes pratiquaient le syncrétisme

religieux, c’est-à-dire le mélange de leurs croyances à celles des

peuples qu’ils côtoyaient. On observera d’ailleurs qu’Apollon est à

l’origine un dieu grec adopté par les Romains.

[pp. 110-112]

1 Analyser une pièce de monnaie romaine

1)

Cette pièce date de la fin du i

er

siècle, ou plus sûrement des pre-

mières années du i i

e

siècle, puisque Trajan a régné de 98 à 117.

2)

L’empereur Trajan.

3)

Chef militaire Chef religieux Chef de l’État

Vainqueur

des Germains

Vainqueur des Daces

Général victorieux

Élu des dieux

Grand Pontife

Pouvoir de proposer

des lois

Consul

Père de la patrie

César (devenu un titre

royal à Rome)

4)

L’empereur se fait représenter ainsi pour célébrer ses victoires

et montrer son pouvoir, politique et religieux. Comme pour d’autres

empereurs romains, se faire représenter sur une monnaie sert la

propagande impériale.

2 Lire et comprendre un schéma

1)

Les provinciaux affranchis, les femmes, les enfants et les esclaves

ne sont pas citoyens.

2)

Les situations des non-citoyens ne sont pas comparables : les

provinciaux affranchis, les femmes et les enfants sont libres, alors

que les esclaves ne le sont pas.

3)

Parmi les citoyens, les gens du peuple sont au bas de la hiérarchie.

1

/

4

100%