Technologie et performance économique dans l`économie

Formation aux TIC en Suisse Annexe 1 : l'étude de R. Gordon

1

Technologie et performance économique

dans l’économie américaine1

Au cours de la période 1995 – 2000, l’économie américaine a « miraculeusement » généré des

résultats sans précédent notamment en terme de croissance économique. Robert J. Gordon

considère deux éléments pour expliquer le succès américain : une constellation de conditions

économiques particulièrement favorables ainsi qu’une avancé jamais vue des Etats-Unis dans le

domaine des nouvelles technologies de l’information (NTI). A partir de ces constatations, Gordon

détermine empiriquement l’impact des TI en matière d’accroissement de la productivité par sec-

teurs.

Des conditions macréconomiques favorables

C’est la conjonction de conditions économi-

ques extrêmement favorables qui a constitué

le terreau d’une importante accélération de

la croissance américaine au cours de la fin

de la dernière décennie.1 Au rang de ces

conditions on trouve des taux de chômage,

d’inflation et d’intérêt exceptionnellement

bas, le rapide comblement du déficit et

même un surplus budgétaire du gouverne-

ment américain (accroissement sensible des

rentrées fiscales au niveau de l’imposition

des revenus2 et des plus-values boursières),

un accroissement de la consommation des

ménages encouragés par le boom des va-

leurs technologiques sur les marchés bour-

siers ainsi qu’une augmentation des salaires

réels, une balance commerciale toujours

déficitaire mais dont le déficit est comblé par

l’importation de capitaux étrangers attirés

par les perspectives de profit de la « nou-

velle économie ».

Si jusqu’aux environs du début des années

’70 les économistes étaient d’accord pour

affirmer qu’inflation et chômage tendaient à

s’opposer (antagonisme expliqué par

Keynes et illustré par la fameuse courbe de

Phillips), ce consensus fut remis en cause et

supplanté par un nouveau qui s’imposa jus-

que dans le courant des années ’90, orien-

tant la politique économique de nombreux

pays. Friedman et les monétaristes confir-

mèrent qu’à court terme, sous l’influence

d’une variation de la demande, chômage et

inflation s’opposent bel et bien.

Mais les changements de la demande glo-

bale ne constituent pas la seule cause d’une

variation de l’inflation. Encore faut-il tenir

compte d’événements au niveau de l’offre

1 Résumé de l’article de R. J. Gordon (2001)

2 Les recettes de l’impôt sur le revenu des per-

sonnes physiques augmentèrent de 64% entre

1994 et 1999.

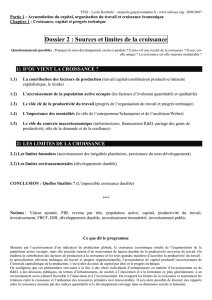

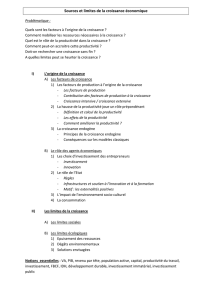

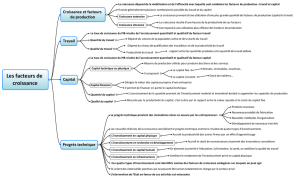

L’article en 9 points :

1. Au cours de la période 1995-2000

l’économie américaine a connu une

accélération « miraculeuse » de sa

croissance

2. Celle-ci est la conséquence de la

conjonction de conditions macroéco-

nomiques extrêmement favorables :

une baisse simultanée du chômage et

de l’inflation, un taux d’intérêt inhabi-

tuellement bas, le boom des valeurs

technologiques, une accélération des

investissements des entreprises, une

augmentation généralisée et soutenue

des salaires, l’accroissement de la

consommation, un surplus budgétaire

des finances publiques.

3. L’origine de la simultanéité de ces

conditions repose pour l’essentiel sur

une importante accélération de la

croissance de la productivité améri-

caine entre 1995 et 2000. Celle-ci –

trouve son origine au sein des impor-

tantes avancées accomplies dans les

nouvelles technologies de l’information

(NTI) (notamment dans le matériel in-

formatique).

4. Cette accélération n’a pas été uni-

forme, elle a varié d’un secteur à un

autre

5. Il y a lieu de distinguer entre la pro-

ductivité moyenne du travail et la pro-

ductivité multifactorielle (du travail et

du capital) pour analyser l’impact des

NTI

Croissance et formation Annexe 1 : technologie et croissance

2

des entreprises (« supply shocks ») influen-

çant d’une manière générale et durable les

prix pratiqués par ces dernières. A considé-

rer encore l’inertie provoquée par la lenteur

des ajustements sur les marchés. Au bout

du compte, le consensus porta sur l’idée que

dans le long terme inflation et chômage sont

des variables macroéconomiques indépen-

dantes l’une de l’autre. A la fin des années

’90, ce consensus était remis à nouveau en

cause par la constatation aux Etats-Unis

d’un importante degré de corrélation entre la

diminution du chômage et de l’inflation. Jus-

qu’à présent aucune analyse de ce nouveau

phénomène n’a véritablement convaincu la

majorité des économistes.

Gordon avance une explication de l’évolution

durable et parallèle du chômage et de

l’inflation aux Etats-Unis au cours de la pé-

riode 1995 – 2000. Si le rythme de l’inflation

a pu pareillement décélérer alors même que

le taux de chômage en faisait de même,

c’est grâce à 4 « chocs » ayant influencé

significativement et durablement l’offre et les

prix pratiqués par les entreprises : la baisse

des prix réels à l’importation, la baisse des

prix de l’énergie, des ordinateurs et enfin

des soins médicaux. Mais Gordon souligne

que c’est surtout la « résurrection » de la

croissance de la productivité américaine qui

a permis de plus qu’éponger les conséquen-

ces inflationnistes de la hausse des salaires

américains.

La croissance de la productivité constitue

donc le principal pilier du « miracle » éco-

nomique américain de la fin du siècle passé.

Elle a notamment rendu possible une aug-

mentation des salaires réels sans générer

d’inflation tout en permettant un accroisse-

ment du niveau de vie de l’ensemble des

américains, y compris des catégories les

moins favorisées (en avril 2000, le taux de

chômage chez les Noirs et les Hispaniques

atteint le plus faible niveau jamais enregistré

jusque là). Cette augmentation du bien-être

et de la productivité se traduit également par

un accroissement du revenu réel par capital

(Y / K) : une plus grande productivité de

l’outil de production permet d’augmenter la

quantité de biens et services produits et les

revenus qui en découlent. En comparaison

internationale, au cours de ces dix dernières

années, l’écart entre le revenu réel par capi-

tal des Etats-Unis et celui de l’Europe ou du

Japon n’a cessé de s’accroître, témoignant

de l’augmentation de l’avance technologique

américaine.

Si la période s’étendant de 1915 à 1972 fut

celle de l’ « âge d’or » de l’économie améri-

caine grâce à une rapide croissance de sa

productivité, cette dernière ralentit sensible-

ment à partir de 1972 pour renaître miracu-

leusement entre 1995 et 2000. Quelles sont

les causes de cette longue période de ralen-

tissement, qui plus est aux Etats-Unis alors

que si l’on songe que ceux-ci disposaient

déjà d’importants avantages structurels ?

Beaucoup d’économistes se sont penchés

sur la question, sans véritable succès. Car

pour Gordon c’est une fausse question qu’il

s’agit de reformuler : pourquoi la croissance

de la productivité fut si rapide et durable

avant 1972, telle est la bonne question ?

Il faut remarquer tout d’abord qu’il ne s’agit

pas d’une particularité de l’économie améri-

caine. L’Europe et le Japon ont également

connu l’âge d’or de la productivité puis le

ralentissement conséquent de la croissance

de cette dernière mais à un rythme différent

et avec un décalage dans le temps de par

L’article en 9 points (suite) :

6. Si les NTI ont accéléré la croissance

de la productivité du travail dans

l’ensemble des secteurs à travers un

effet de densification du capital, elles

n’ont pas accéléré la croissance de la

productivité multifactorielle dans le

secteur de la production des biens

non durables représentant le 88% de

l’économie américaine.

7. N’ayant pas accéléré la croissance

de la productivité multifactorielle (glo-

bale) en dehors du secteur des biens

durables, les NTI ne sont pas pour

l’instant à l’origine d’une nouvelle

révolution industrielle.

8. Le « miracle » américain de la fin du

siècle dernier est fragile : que l’une

de ses conditions s’affaiblisse et ce-

lui-ci risque de s’envoler

9. Les origines de l’avancée technologi-

que des Etats-Unis sur l’Europe et le

Japon sont diverses : avantages tra-

ditionnels (ressources, production de

masse, etc), subventionnement de la

recherche, politiques économiques

spécifiques, langue, immigration,

qualité du système de formation.

Croissance et formation Annexe 1 : technologie et croissance

3

les retards et l’effet de rattrapage provoqués

par les deux guerres mondiales. Où donc

trouver l’origine de l’âge d’or économique

qu’a connu la plupart des pays industriali-

sés au cours du XXe siècle ? Dans le réser-

voir des grandes inventions de la seconde

Révolution Industrielle (1860 – 1900) et de

leur intégration dans les économies moder-

nes au cours de la première moitié du siècle

précédent. Alors que le moteur électrique

bouleversa la production manufacturière, les

véhicules à combustion interne révolutionnè-

rent les transports terrestres et aériens, sans

compter les importantes innovations dans

les domaines de la chimie, du pétrole, du

divertissement et de la communication.

L’inévitable épuisement des fruits de ces

grandes inventions entraîna par la suite le

ralentissement de la croissance de la pro-

ductivité.

Technologies de l’information et croissance de la productivité

Si une importante accélération de la crois-

sance de la productivité constitue l’élément

moteur et la condition sine qua non du mira-

cle économique américain de la fin du siècle

passé, il y a lieu de s’interroger quant à sa

cause. Tout comme pour la période de l’âge

d’or, la réponse est à trouver dans le progrès

technologique. Les recherches sur la ques-

tion s’accordent pour reconnaître que

l’accélération de la croissance de la produc-

tivité globale de l’économie américaine

trouve pour l’essentiel son origine dans

l’accélération des progrès technologiques en

matière d’ordinateurs, de périphériques et de

semi-conducteurs.

Le consensus sur cette question n’a pas tou-

jours été de mise chez les économistes. En

1987, le prix Nobel d’économie Robert So-

low avait déjà souligné le lien paradoxal en-

tre les investissements des entreprises en

équipement informatique et leur quasi ab-

sence d’effet sur l’accroissement de la pro-

ductivité de ces dernières : « Nous pouvons

voir des ordinateurs partout sauf dans les

statistiques sur la productivité »3. Durant

une décennie, l’affirmation de Solow fut

considérée comme un truisme : on constata

qu’effectivement l’usage des ordinateurs

dans les entreprises s’amplifia sans pour

autant avoir des incidences significatives sur

les résultats de ces dernières. Seules les

explications du phénomène divergèrent. Le

« miracle » américain sembla mettre un

terme définitif au paradoxe de Solow. Les

recherches académiques démontrèrent clai-

rement l’impact des nouvelles technologies

de l’information sur la renaissance de

l’accroissement de la productivité. De sorte

qu’en 1999-2000 un nouveau consensus

émergea à ce sujet : le paradoxe de Solow

semblait bel et bien enterré.

3 The Economist, juin 1987

Mais il est nécessaire ici de se méfier des

apparences. Si les avancées technologiques

ont certes eu pour conséquence de sensi-

blement accélérer la croissance de la pro-

ductivité globale américaine au cours des

années 1995 – 2000, cette constatation ne

nous apprend rien quant à la répartition de

cet accroissement global dans l’économie

américaine. Gordon se propose dès lors

d’éclaircir ce point à travers une analyse plus

détaillée.

A cet effet, il est nécessaire de distinguer

entre deux types de productivité : la produc-

tivité moyenne du travail (Average Labor

Productivit, ALP) et la productivité multifacto-

rielle (Multi-Factor Productivity, MFP). D’une

manière générale, la productivité se définit

comme étant le rapport entre la quantité

produite (output) et la quantité de ressources

affectée à cette production (input). Ces

quantités sont habituellement mesurées par

leur valeur monétaire réelle (par ex. en US $

ou en euro constant). La productivité

moyenne du travail (ALP) nous indique

quelle quantité de produit génère en

moyenne une heure de travail. La productivi-

té multifactorielle (MFP) indique la producti-

vité de l’ensemble des ressources producti-

ves utilisées, et non simplement celle du

travail. Elle met ainsi en rapport la quantité

produite avec une moyenne pondérée des

facteurs utilisées (travail et capital pour

l’essentiel).

La distinction entre productivité moyenne du

travail et productivité multifactorielle ainsi

que le rapport qu’elles entretiennent au sein

d’une économie moderne sont fondamen-

taux pour analyser d’une manière plus dé-

taillée l’impact des nouvelles technologies

sur la productivité globale. A travers le

temps, la productivité du travail croît toujours

plus rapidement que la productivité des fac-

teurs. Et la différence entre l’ALP et la MFP

représente la contribution de la densification

Croissance et formation Annexe 1 : technologie et croissance

4

du capital (« capital deepening »), c’est-à-

dire le fait qu’une économie en croissance

repose sur un accroissement de son capital

plus rapide que l’accroissement de la quanti-

té de travail. Dit autrement, chaque travail-

leur est équipé en moyenne d’une quantité

croissante de capital (outils de production).

Un simple exemple permettra de mieux sai-

sir ces notions. La productivité du travail

d’un agriculteur récoltant son blé à la main

sera inférieure à la productivité du travail de

ce même agriculteur faisant usage d’une

moissonneuse-batteuse. L’augmentation du

capital utilisé par l’agriculteur (l’achat de la

moissonneuse-batteuse) a ainsi accru la

productivité de son travail. Mais a-t-elle

augmenté sa productivité globale ? Une

chose est sûre : si cette dernière a augmen-

té, ce ne sera pas autant que la productivité

globale. Car contrairement à la productivité

moyenne du travail, celle-ci va mettre en

rapport la quantité produite avec non seule-

ment le coût du travail mais également le

coût du capital nécessaire à cette produc-

tion. C’est la conséquence d’une densifica-

tion du capital : pour son travail, l’agriculteur

fait usage d’un capital plus important, ce

dernier ayant également un coût dont il s’agit

de tenir compte dans les calculs de produc-

tivité.

Quel est donc l’impact des progrès réalisés

dans les nouvelles technologies sur

l’accroissement de ces différentes productivi-

tés non seulement au niveau de l’économie

américaine dans son ensemble mais égale-

ment dans ses différents secteurs de pro-

duction ? L’accélération du progrès techno-

logiques dans le secteur de la production de

matériel informatique induit une accélération

de la baisse du prix des ordinateurs provo-

quant un véritable boom dans

l’investissement d’achats d’ordinateurs par

les entreprises. Ce faisant la productivité

multifactorielle générale de l’économie amé-

ricaine ne peut qu’augmenter, cette vente

accrue d’ordinateurs accroissant la quantité

globale de biens produits (output) sans

augmenter d’autant la quantité de ressour-

ces utilisées (de par les importants progrès

de productivité dans le secteur de matériel

informatique).

Ces achats supplémentaires d’ordinateurs

par les entreprises augmentent également la

densification du capital américain. Le travail-

leur américain moyen disposant de plus de

matériel informatique, il devient plus produc-

tif (sans cela les entreprises n’investiraient

pas dans l’achat de ces ordinateurs).

L’accroissement de la productivité multifacto-

rielle globale s’accompagne dès lors ici d’un

accroissement de la productivité moyenne

du travail au sein de l’économie américaine.

A ce stade de l’analyse, seul le rapport en-

tre, d’une part, le progrès technologique et,

d’autre part, l’augmentation de la productivi-

té globale (travail et multifactorielle) et de la

croissance de l’économie américaine au

cours de la période 1995 – 2000 a été expli-

qué. Les études empiriques confirment cette

constatation. Il y a cependant lieu

d’approfondir l’investigation en séparant le

secteur de production fabriquant le matériel

informatique du secteur qui utilise ce dernier.

Personne ne conteste l’accélération de la

productivité et de la croissance dans le pre-

mier secteur. Qu’en est-il du second repré-

sentant 96% des entreprises américaines ?

Distinguons à cette fin les deux effets que

peuvent avoir les progrès dans le domaine

du matériel informatique sur le secteur des

entreprises en faisant usage : l’effet « di-

rect » et l’effet de « débordement ». Si

l’unique effet de la percée technologique

dans le secteur de la production

d’ordinateurs sur le secteur non informatique

est un boom dans les investissements en

matériel informatique accélérant le taux de

croissance du capital dans ce dernier sec-

teur, alors la densification du capital qui s’y

produit va y accroître la productivité

moyenne du travail (les travailleurs dispo-

sant de plus d’ordinateurs, ils deviennent

plus productifs) mais non pas la productivité

multifactorielle. C’est ce que Gordon appelle

l’effet « direct » du progrès informatique sur

le secteur non informatique : l’accroissement

des investissements de ce dernier en maté-

riel informatique ayant pour effet d’accroître

la productivité du travail sans pour autant

augmenter la productivité multifactorielle.

L’effet de « débordement » est celui mis en

avant par les avocats de l’aspect révolution-

naire des conséquences des avancées

dans le domaine des technologies de

l’information. Les investissements dans

l’infrastructure informatique seraient d’une

rentabilité très importante et sans précédent

pour les entreprises, créant des effets de

débordement sur les pratiques de gestion et

la productivité des firmes du secteur non

informatique. Concrètement, l’effet de « dé-

bordement » se manifeste par une accéléra-

tion de la productivité multifactorielle du sec-

teur non informatique parallèle à

l’accélération technologique dans la produc-

tion d’ordinateurs.

Croissance et formation Annexe 1 : technologie et croissance

5

Que nous apprennent les statistiques offi-

cielles à ce sujet ? Tout d’abord elles confir-

ment que la baisse du prix du matériel infor-

matique s’est accélérée dans les années

’90. De 1987 à 1995 le prix des ordinateurs

a baissé en moyenne de 12% alors que de

1996 à 1998 la baisse moyenne a été de

29%. Gordon base son analyse des consé-

quences de cette chute de prix sur la pro-

ductivité par la combinaison de deux études

empiriques qu’il complète. La première est

celle d’Oliner et Sichel (2000, 2001) à partir

de laquelle on peut dégager la contribution

des ordinateurs à la densification du capital

et à l’accroissement de la productivité multi-

factorielle de l’économie américaine dans

son ensemble. La seconde étude est celle

de Gordon (2000) qui rajoute deux nouveaux

éléments à celle d’Oliner et Sichel. En pre-

mier lieu, elle établit un trend de la crois-

sance de la productivité du travail à partir

des années ’50 et permet ainsi de corriger

les données statistiques en y soustrayant

l’aspect cyclique de leur évolution. Ensuite,

elle isole les accélérations de la croissance

multifactorielle et du travail au sein du sec-

teur de la production de biens non durables.

Entre 1995 et 2000, après correction de

l’aspect cyclique, la croissance annuelle de

la productivité du travail a été de 2.46%

contre 1.42% pour la période 1972-1995,

soit une accélération de 1.04 points. Com-

ment l’expliquer ? Par de légers ajustements

d’indices (prix, qualité du travail) qui nous

ramènent cette accélération à 0.89 points.

Mais surtout par la densification du capital

informatique (0.37 point), l’accroissement de

la productivité multifactorielle dans le secteur

de la production d’ordinateurs (0.30 point) et

dans les autres secteurs (0.22 point). Gor-

don répète le même calcul non pas pour

l’économie dans son ensemble mais pour le

secteur de production des biens non dura-

ble. L’accroissement de la productivité du

travail dans ce secteur (0.44 pt) est pour

0.37 pt imputable à l’effet de densification du

capital et pour seulement 0.07 pt à

l’accroissement de la productivité multifacto-

rielle. Par simple différence, on en déduit

également que l’accroissement de la produc-

tivité multifactorielle dans le secteur des

biens durables, production d’ordinateurs

mise à part, explique 0.15 point de

l’accélération de la productivité globale du

travail aux Etats-Unis.

En résumé, sur les 0.89 pt d’accélération du

taux de croissance annuel de la productivité

du travail dans l’économie américaine pro-

voqué par la baise du prix des ordinateurs,

0.37 point est imputable à l’effet de densifi-

cation du capital informatique (autre forme

de capital exclu) et 0.52 pt à l’accroissement

de la productivité multifactorielle globale,

réparti à raison de 0.30 pour le secteur de la

production d’ordinateurs, 0.15 pour le sec-

teur de la production du reste des biens du-

rables et seulement 0.07 pour le secteur de

la production des biens non durables repré-

sentant le 88% des entreprises américai-

nes…

Le verdict est dès lors mitigé. Les progrès

technologiques en matériel informatique ont

effectivement et d’une manière impression-

nante fait renaître la productivité américaine

(multifacteurs et travail) au cours de la pé-

riode 1995 – 2000. Il y a bel et bien eu un

effet de « débordement » du secteur des

ordinateurs sur le secteur des biens dura-

bles en général s’étant traduit par une accé-

lération sensible de la croissance de la pro-

ductivité multifactorielle dans ce dernier. Le

secteur des biens non durables a également

bénéficié de ces avancées technologiques et

de leur effet « direct » grâce à une densifica-

tion de son capital (provoqué par

l’accroissement des investissements dans

l’achat d’ordinateurs) et donc une accéléra-

tion de la croissance de la productivité du

travail. Mais ce même secteur (88% des en-

treprises) n’a pratiquement pas profité de

l’effet de « débordement ». Ainsi donc, les

importants progrès technologiques en infor-

matique n’ont pas d’un coup de baguette

magique amélioré d’une manière sensible la

productivité de la toute grande majorité des

entreprises américaines. Il n’a pas suffi

d’acheter des ordinateurs pour que le mira-

cle ait lieu. Et la troisième Révolution indus-

trielle, celle de l’information, ne s’est pas

encore produite.

Gordon met enfin en garde les plus optimis-

tes quant aux bons résultats de l’économie

américaine. Partant de cette analyse, on en

déduit que le miracle américain est la con-

jonction rare et fragile de facteurs qui ne

sont pas appelés à nécessairement durer.

Qu’un seul d’entre eux s’affaiblisse et le mi-

racle s’envolera. Et pour cela il suffit que les

investissements en matériel informatique

baisse. Le simple ralentissement de la

baisse des prix du matériel informatique y

contribuerait dangereusement. Et Gordon de

relever que le bug de l’an 2000 (ayant pous-

sé nombre d’entreprises à renouveler leur

équipement) et l’invention d’Internet (ayant

incité à l’achat d’ordinateurs pour s’y con-

necter) ne peuvent avoir lieu qu’une seule

fois dans l’histoire économique.

6

6

7

7

1

/

7

100%