Bactéries multirésistantes, bactéries hautement résistantes

© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

http://dx.doi.org/10.1016/j.sasoi.2015.06.002 SOiNS AIDES-SOIGNANTES - no 65 - juillet/août 2015

8

Les bactéries multi- ou hautement résistantes

dossier

Bactéries multirésistantes,

bactéries hautement résistantes

émergentes: maîtriser le risque

Le problème des bactéries résistantes aux anti-

biotiques est mondial et en constante progres-

sion. Les déplacements de population, la

promiscuité, l’absence de système de traitement

des eaux usées, ont favorisé l’émergence de ces

résistances et leur diffusion [1].

Le milieu hospitalier, en réunissant une proxi-

mité entre des patients fragilisés, un usage des

antibiotiques, une charge en soin importante et

de nombreux intervenants, constitue l’épicentre

de la diffusion des bactéries résistantes aux anti-

biotiques.

DÉFINITIONS

z

Les bactéries multirésistantes

(BMR) ont

acquis de multiples mécanismes de résistance

comparativement à la même espèce retrouvée à

l’état sauvage. CesBMR restent sensibles à

quelques antibiotiques.

En France, deux espèces sont concernées: le Sta-

phylococcus aureus1 résistant à la méticilline2

(SARM) et les entérobactéries productrices de bêta-

lactamase3 à spectre4 élargi (EBLSE) (tableau 1).

Si les spécialistes français ont limité les pro-

grammes de lutte aux deux espèces précitées, cela

se justifi e par leur caractère commensal, leur fré-

quence, la fréquence des infections et surtout les

conséquences individuelles (mortalité) et collec-

tives (diffusion de la résistance, surconsommation

d’antibiotiques) dont elles sont responsables [2].

z

Les bactéries hautement résistantes émer-

gentes (BHRe) sont des bactéries du tube diges-

tif, encore rares en France, qui sont résistantes à

tous les antibiotiques ou presque. La rareté du

phénomène, la fréquence des infections et leurs

mise au point

z Le problème de la résistance aux antibiotiques est aujourd’hui omniprésent à l’hôpital, mais

également en institution communautaire z La progression de ce phénomène fait peser la menace

d’une impasse thérapeutique dans de nombreuses infections z Pour maîtriser les épidémies à

bactéries multirésistantes (BMR) ou hautement résistantes émergentes (BHRe), il est impératif de

mettre en œuvre les recommandations du Haut Comité de santé publique, mais aussi d’avoir des

comportements d’hygiène simples et systématiques au contact de tous les patients et résidents.

© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

CLÉMENT LEGEAY

Assistant spécialiste des

hôpitaux

NADIA LE QUILLIEC

Infi rmière

JEAN-RALPH ZAHAR*

Chef de département

Unité de prévention et de

lutte contre les infections

nosocomiales (Uplin),

CHU d’Angers, 4, rue Larrey,

49100 Angers, France

*Auteur correspondant.

Adresse e-mail :

jeanralph.zahar@chu-angers.fr

(J-R. Zahar).

Mots clés – bactérie hautement résistante; bactérie multirésistante; hygiène des mains; risque; transmission

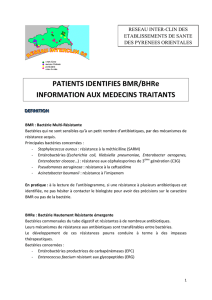

TABLEAU1. Comparaison des différentes BMR et BHRe.

SARM EBLSE BHRe

Réservoir Humain (nez) Humain (tube digestif) Humain (tube digestif)

Identifi cation

des porteurs

Facile, score clinique Impossible Hospitalisation à l’étranger

Épidémies régionales

Mode de transmission Manuportée Manuportée Manuportée

Quantités excrétées Faibles Massives (excreta +++) Massives (excreta +++)

Situation en France Épidémique Endémique Épidémique

BMR: bactérie multirésistante; SARM: staphylocoque doré résistant à la méticilline; EBLSE: entérobactérie productrice de bêtalactamase à spectre élargi; BHRe:

bactérie hautement résistante émergente.

Source: CHU d’Angers

© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 08/09/2015 par IMFSI PERPIGNAN - (329084)

SOiNS AIDES-SOIGNANTES - no 65 - juillet/août 2015 9

Les bactéries multi- ou hautement résistantes

dossier

consé

quences (absence d’antibiotiques effi caces)

expliquent les recommandations nationales mises

en place[3].

Ces bactéries sont déjà très répandues dans divers

pays étrangers, comme dans le Sud-Est asiatique,

le Proche et Moyen-Orient et l’Afrique, et plus

récemment, des pays proches de nous sont endé-

miques comme les pays du Maghreb, la Grèce ou

encore l’Italie [4]. Plusieurs épidémies régionales

ont lieu en France [2]. Face à cette menace,

encore rare dans notre pays, des mesures d’isole-

ment, de suivi des transferts et de dépistages sont

recommandées et justifi ées.

MODE DE TRANSMISSION

ET CONSÉQUENCES

z

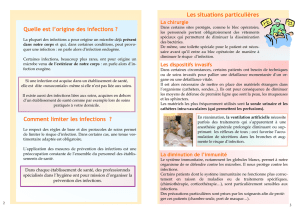

Les mains sont les vecteurs essentiels des

bactéries,

et particulièrement des BMR et BHRe.

L’acquisition se fait de façon directe (directement

à partir du patient) ou indirecte (à partir de l’en-

vironnement du patient). Les principales bacté-

ries contre lesquelles nous luttons (EBLSE,

BHRe) ont comme réservoir le tube digestif

(nous excrétons plus d’un milliard de bactéries

par jour dans nos selles).

z

Certains soins sont donc particulièrement à

risque.

En effet, les soins incluant le périnée (toi-

lette, pansements, autres), la gestion de la sonde

urinaire et la gestion des excreta nécessitent de

redoubler de vigilance. D’autres soins exposent

eux aussi à l’acquisition de ce type de bactéries

telles la gestion des plaies et pansements et la ges-

tion des cathéters.

COMMENT MAÎTRISER LE PHÉNOMÈNE?

z

Les moyens de maîtrise des risques infec-

tieux existen

t et sont à notre portée. La France

a réussi à maîtriser la diffusion des SARM [2]. Cela

a nécessité la mise en place de politiques d’iden-

tification et d’isolement des patients porteurs

ou infectés, ainsi qu’une amélioration de l’obser-

vance de l’hygiène des mains grâce à l’introduc-

tion des solutions hydro-alcooliques (annexeA).

z

Toutefois, les efforts effectués restent insuf-

fi sants

pour maîtriser le phénomène lié aux bac-

téries du tube digestif. En effet, pour les EBLSE et

les BHRe, du fait des quantités importantes excré-

tées par les patients porteurs ou infectés, leur maî-

trise nécessite un niveau de respect des précautions

standard, et notamment une observance de l’hy-

giène des mains qui doit dépasser les 80%.

z

Le manuportage joue un rôle crucial dans la

transmission croisée;

c’est pourquoi il est pri-

mordial, au cours des soins, de respecter une

hygiène des mains selon les cinq indications de

l’Organisation mondiale de la santé [5]: avant de

toucher le patient, avant un geste aseptique, après

un risque d’exposition à un liquide biologique,

après avoir touché un patient, après avoir touché

l’environnement du patient (fi gure 1).

z

La diffusion en ville du phénomène

et la diffi -

culté d’identifi er les patients porteurs sont les

deux raisons pour lesquelles il est important de

mieux observer les précautions standard, quel

que soit le type de patient pris en charge et quel

que soit le type de soin. Il est évident que certaines

situations nécessitent de faire plus[3].

QUE FAUT-IL FAIRE EN PRATIQUE?

Risques liés aux soins

z

Face à une charge en soins qui ne cesse de

croître,

l’aide-soignant est amené à réaliser des

soins complexes avec une durée de contact lon-

gue et un risque élevé de contamination des

mains, donc de transmission secondaire. En effet,

réaliser une toilette au lit chez un patient présen-

tant des plaies, des dispo

sitifs médicaux invasifs

(sonde urinaire, voie veineuse ou sous-cutanée,

etc.) auxquels peut s’ajouter une incontinence

urinaire et/ou fécale, sont des situations à haut

risque de contamination. De plus, si des aléas

de type “rupture de procédure” viennent per-

turber les soins, le risque de ne pas réaliser une

hygiène des mains adéquate (bon moment et

de manière effi ciente) est un facteur de risque

de transmission.

Lexique

• Commensal: qui est naturellement présent dans

l’organisme sans provoquer de maladie.

• Endémie: persistance d’une maladie dans une

région géographique donnée.

• Excreta: substances rejetées hors de l’organisme,

constituées de déchets de la nutrition et du

métabolisme (selles, urines, vomissements).

• Manuportage: transmission de germes d’un

individu à un autre par l’intermédiaire des mains.

• Observance de l’hygiène des mains (HDM):

réalisation d’une hygiène des mains, chaque fois

qu’elle est nécessaire.

• Patient porteur: patient colonisé par une bactérie

résistante avec un risque de transmission secondaire.

• Rupture de procédurede soins : interruption

pendant la réalisation d’un soin.

NOTES

1

Staphylocoques dorés.

2

Antibiotique du genre des

β-lactamines.

3

Enzymes sécrétées par

les bactéries qui dégradent

les antibiotiques du genre

β-lactamines.

4

Ensemble d’espèces de

bactéries sensibles à un

antibiotique; plus le spectre est

large, plus le nombre d’espèces

contre lesquelles l’antibiotique

est réputé effi cace est important.

RÉFÉRENCES

[1] Organisation mondiale

de la santé. Premier rapport

de l’OMS sur la résistance aux

antibiotiques: une menace grave

d’ampleur mondiale. Avril 2014.

www.who.int/mediacentre/news/

releases/2014/amr-report/fr

[2] Arnaud I, Jarlier V, groupe de

travail BMR-Raisin. Surveillance

des bactéries multirésistantes

dans les établissements de santé

en France. Réseau BMR-RAISIN.

Données 2012. Saint-Maurice:

Institut de veille sanitaire; 2014.

www.invs.sante.fr/Publications-

et-outils/Rapports-et-syntheses/

Maladies-infectieuses/2014/

Surveillance-des-bacteries-

multiresistantes-dans-les-

etablissements-de-sante-francais

[3] Haut Conseil de la santé

publique (HCSP). Prévention

de la transmission croisée

des “Bactéries Hautement

Résistantes aux antibiotiques

émergentes” (BHRe). Juillet

2013. www.hcsp.fr/explore.cgi/

avisrapportsdomaine?clefr=372

[4] Nordmann P.

Carbapenemase-producing

Enterobacteriaceae: overview of

a major public health challenge.

Med Mal Infect. 2014; 44(2): 51-6.

[5] Organisation mondiale de

la santé. Les 5 indications de

l’hygiène des mains. Mai 2009.

www.who.int/gpsc/5may/

tools/workplace_reminders/

affi che_5indications_hygiene_

mains.pdf

© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 08/09/2015 par IMFSI PERPIGNAN - (329084)

SOiNS AIDES-SOIGNANTES - no 65 - juillet/août 2015

10

Les bactéries multi- ou hautement résistantes

dossier

ANNEXES A, B.

MATÉRIEL

COMPLÉMENTAIRE

Le matériel complémentaire

(Annexes A et B)

accompagnant la version

en ligne de cet article est

disponible sur http://10.1016/j.

sasoi.2015.06.002.

z

Seul le respect de l’hygiène des mains per-

met de réduire le risque.

Cela consiste en l’utili-

sation des solutions hydroalcooliques en quantité

suffi sante (3 mL), en respectant une durée de

friction

de 30 secondes. Ce doit être le dernier

geste effectué avant de réaliser le soin du malade

et immédiatement après le soin. La friction est

réalisée sur des mains macroscopiquement propres

(pas de salissures, pas de matières), nues (sans

bijoux), avec des ongles courts et sans vernis [6].

z

Le port de gants ne permet pas de protéger

de la contamination,

d’autant qu’il est fréquem-

ment associé à une moindre observance de l’hy-

giène des mains. Son indication réside en le port

systématique en cas de contact avec les liquides

biologiques (muqueuse, peau lésée, urines ou

sonde urinaire, gestion du bassin ou de l’urinal).

Il nécessite une hygiène des mains avant et après

le port.

Il est important de souligner qu’une paire de

gants correspond à un geste de soin, et qu’elle

doit être systématiquement changée entre deux

soins: un geste ou un soin = une paire de gant +

une hygiène des mains par friction avec un pro-

duit hydroalcoolique [7].

z

Peu de situations nécessitent le port d’un

tablier

ou d’une protection de la tenue de soin.

Elles sont limitées aux soins mouillants ou salissants.

Risques liés à l’entretien

z

Il faut également souligner le risque lié à la

gestion de l’urinal ou du bassin

(les excreta).

Cette situation met le soignant au contact du

principal réservoir bactérien. Elle nécessite une

rigueur incluant non seulement une protection

de la tenue, mais aussi l’entretien du matériel.

Dans ce cas précis, l’utilisation des douchettes

pour entretenir les bassins est proscrite car ces der-

nières exposent à une aérosolisation des bactéries.

Seule l’utilisation d’un lave-bassin permet de limiter

la contamination de l’environnement. En l’absence

de lave-bassin, la manipulation des excreta se fera

de façon rigoureuse, en protégeant sa tenue avec un

tablier à usage unique, et en portant des gants de

soins à usage unique (après une friction hydroalcoo-

lique). L’évacuation du contenu du bassin se fera

dans le cabinet de toilette du patient avant de réali-

ser un entretien par “trempage”.

z

Au regard du risque environnemental,

le bio-

nettoyage devient une mission à part entière qui

se doit d’être respectée. En effet, cet acte, en plus

d’assurer une propreté visuelle, permet de maî-

triser le risque de contamination de l’environne-

ment en éliminant les bactéries présentes.

z

Le respect des précautions standard

(PS) est

donc l’étape indispensable et nécessaire pour maî-

triser un risque qui a diffusé et que nous ne pouvons

pas identifi er. Ces précautions s’appliquent partout

et tout le temps, chaque fois que nous sommes au

contact du patient ou de son environnement. Tou-

tefois, en cas de notion de porteur/infecté à BMR

ou BHRe, il est recommandé de mettre en place des

mesures supplémentaires telles que les précautions

complémentaires contacts (dites PCC) pour les

BMR, et des mesures encore plus contraignantes en

cas de BHRe (précautions spécifiques BHRe)

(annexe B). Ces mesures sont justifi ées par les risques

épidémiologiques liés à la diffusion de ces bactéries.

CONCLUSION

La lutte contre les infections nosocomiales et les

bactéries résistantes repose sur l’investissement de

chacun et sur le respect de gestes simples mais pri-

mordiaux au quotidien. Nous somm

es tous acteurs

de la santé des autres, et si nous voulons préserver

notre qualité de soins pour notre avenir et celui de

nos patients, c’est à nous tous de respe

cter et de

faire respecter ces comportements.n

Déclaration d’intérêts

Les auteurs déclarent

ne pas avoir de confl its

d’intérêts en relation avec

cet article.

Figure 1. Les 5 indications de l’hygiène des mains de l’OMS.

© OMS

RÉFÉRENCES

[6] Société française

d’hygiène hospitalière (SF2H).

Recommandations pour

l’hygiène des mains. Hygiènes.

2009; XVII(3): 165-77.

www.sf2h.net/publications-

SF2H/SF2H_recommandations_

hygiene-des-mains-2009.pdf

[7] Organisation mondiale de

la santé. Usage des gants : fi che

d’information. Avril 2010.

www.who.int/gpsc/5may/tools/

training_education/slcyh_usage_

des_gants_fr.pdf

© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 08/09/2015 par IMFSI PERPIGNAN - (329084)

1

/

3

100%