L`enseignement philosophique et les sciences : nouvelles

!"

"

"

Fondation Simone et Cino del Duca

10 rue Alfred de Vigny, 75008 Paris

Colloque sur

L’enseignement philosophique et les sciences :

nouvelles perspectives

Paris, 13 novembre 2013

#"

"

Comité d’organisation

Christian Amatore, Membre de l’Académie des sciences

(Délégation à l’éducation et à la formation)

Claude Debru, Membre de l’Académie des sciences

(Comité d’histoire des sciences et d’épistémologie)

Etienne Ghys, Membre de l’Académie des sciences

(Comité sur l’enseignement des sciences)

Paul Mathias, Inspecteur général de l'Education nationale

(Doyen de philosophie)

Alain-Jacques Valleron, Membre de l’Académie des sciences

(Délégation à l’information scientifique et à la communication)

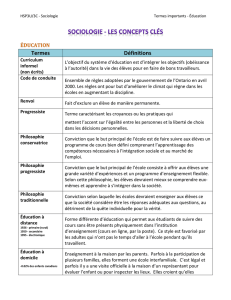

INTRODUCTION

Le Colloque a pour buts de faire le point sur les expériences de coopération entre

philosophes et scientifiques au lycée, recommandées par un précédent colloque le 9 mai

2012, et de soutenir l’élargissement de cette coopération aux domaines de l’informatique et

des sciences économiques et sociales.

Il envisage aussi bien les aspects cognitifs fondamentaux de l’interface entre sciences et

philosophie au lycée que les aspects sociétaux mis en jeu dans ces nouveaux domaines

d’enseignement.

$"

"

PROGRAMME

9 h : Accueil

9 h 45 : Ouverture du Colloque par Jean-François Bach, Secrétaire Perpétuel de

l’Académie des sciences

10 h : Claude Debru, Paul Mathias : Introduction

10 h 15 : Philippe Aigrain (informaticien, directeur de Sopinspace) : Les diverses figures

d’un enseignement possible de l’informatique.

10 h 45 Discussion

11 h : Marc Montoussé (Doyen de l’Inspection générale des sciences économiques et

sociales), Marc Pelletier (Inspecteur général des sciences économiques et sociales) et Joël

Jung (Inspecteur d’Académie, Inspecteur pédagogique régional de philosophie) : Sciences

économiques et sociales et philosophie : un croisement des regards

11 h 35 : Discussion

11 h 45 : Dominique Tyvaert (Inspecteur d’Académie, Inspecteur pédagogique régional de

philosophie) : Les ressources de terrain

12 h 15 : Discussion

12 h 30 Pause, déjeuner-buffet

Après-midi

Conférences scientifiques

Présidence Jean-Pierre Kahane (Académie des sciences)

14 h : Gérard Huet (Académie des sciences) : Fondements de l’informatique, à la croisée

des mathématiques, de la logique et de la linguistique

%"

"

14 h 40 Discussion

14 h 55 Stéphane Grumbach (INRIA) : La révolution numérique

15 h 35 Discussion

16 h Pause-café

16 h 20 Catherine Audard (London School of Economics) : L’économie donne-t-elle à

penser ? Remarques sur le débat entre John Rawls et les économistes du bien-être.

17 h Discussion

17 h 15 Conclusion du colloque, par Claude Debru et Paul Mathias

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

&"

"

TABLE!

!

Jean-François Bach, Secrétaire Perpétuel de l’Académie des sciences : Allocution

d’ouverture p. 6

Claude Debru : Introduction 1 p. 8

Paul Mathias : Introduction 2 p. 10

Philippe Aigrain (informaticien, ancien conseiller à la Commission Européenne) :

Les diverses figures d’un enseignement possible de l’informatique p. 13

Marc Montoussé (Doyen de l’Inspection générale des sciences économiques et sociales) :

Sciences économiques et sociales et philosophie : un croisement des regards 1 p. 17

Marc Pelletier (Inspecteur général des sciences économiques et sociales) : Sciences

économiques et sociales et philosophie : un croisement des regards 2 p. 21

Joël Jung (Inspecteur d’Académie, Inspecteur pédagogique régional de philosophie) :

Sciences économiques et sociales et philosophie : un croisement des regards 3 p. 26

Dominique Tyvaert (Inspecteur d’Académie, Inspecteur pédagogique régional de

philosophie) : Les ressources de terrain p. 29

Gérard Huet (Académie des sciences) : Fondements de l’informatique, à la croisée des

mathématiques, de la logique et de la linguistique p. 37

Stéphane Grumbach (INRIA) : La révolution numérique p. 47

Catherine Audard (London School of Economics) : L’économie donne-t-elle à penser ?

Remarques sur le débat entre John Rawls et les économistes du bien-être p. 56

Claude Debru : Conclusion 1 p. 66

Paul Mathias : Conclusion 2 p. 67

!

!

!

!

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

1

/

67

100%