Lire l`article complet

P. Berthelot

136 | La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVIII - no 4 - juillet-août 2013

DOSSIER THÉMATIQUE

Carbapénémases

Signalement et mesures

d’hygiène en cas de mise

en évidence d’entérobactéries

productrices

de carbapénémases

Report and hygienic measures in case of carbapenemase-

producing Enterobacteriaceae

J. Gagnaire*, C. Lasserre**, B. Grandbastien***, D. Lepelletier**, P. Berthelot*

* Unité d’hygiène interhospitalière,

service des maladies infectieuses,

CHU de Saint-Étienne.

** Unité de gestion du risque infec-

tieux (UGRI), service de bactériologie

et d’hygiène, CHU de Nantes.

*** Service de gestion du risque infec-

tieux des vigilances (SGRIVi), hôpital

Calmette, CHRU de Lille.

L

a mise en évidence d’entérobactéries produc-

trices de carbapénémases (EPC) est un phéno-

mène émergent dans les établissements de

santé français (1). Il fait suite à l’augmentation de

la pression de colonisation, avec, pour l’instant, un

facteur de risque majeur qui est l’hospitalisation

à l’étranger, que ce soit dans le cadre d’un rapa-

triement sanitaire, d’une hospitalisation de plus de

24 heures ou d’une prise en charge dans des filières

de soins spécifiques (2). On a récemment noté une

augmentation des cas autochtones, qui peuvent

correspondre, pour un certain nombre d’entre eux,

à l’absence de mise en évidence d’un lien épidé-

miologique avec l’étranger (1). De façon parallèle, il

existe une augmentation de la pression de sélection

antibiotique, avec une augmentation des entéro-

bactéries productrices de bêtalactamases à spectre

étendu (EBLSE), ce qui induit une augmentation de

la prescription des carbapénèmes (3, 4). Des recom-

mandations pour limiter la dissémination des EBLSE

en France ont été émises par le Haut Conseil de

la santé publique (HCSP) en 2010 (5). La France

reste un pays fort consommateur d’antibiotiques, et,

malgré une baisse documentée de 16 % en 10 ans,

une tendance récente à une nouvelle augmenta-

tion dans les établissements de santé a été enre-

gistrée (6). Faisant suite à cette mise en évidence

d’EPC, des épidémies ont été décrites en France et

à l’étranger, notamment de Klebsiella pneumoniae,

soit par transmission croisée avec ou sans mise en

place de précautions complémentaires contact, soit

par l’intermédiaire de matériel ou d’environnements

contaminés (7). Ces bactéries sont commensales du

tube digestif avec un risque majeur de contamination

par les excreta et une longue durée de colonisation

des patients. La littérature décrit par ailleurs une

transmissibilité accrue de K. pneumoniae, par rapport

à Escherichia coli, qui est la bactérie prédominante

dans la flore digestive (8).

La situation en France

En France, grâce à une stratégie agressive de type

“search and isolate”, il n’y a pas pour l’instant

d’endémie des EPC (1). Des recommandations très

strictes ont été émises par le HCSP en novembre

2010 (9), demandant le repérage des patients

rapatriés sanitaires ou hospitalisés dans l’année

à l’étranger, avec la mise en place de précautions

contact dès l’admission, la réalisation d’un écouvil-

lonnage rectal à la recherche d’une colonisation de

bactéries hautement résistantes (BHR) aux antibio-

tiques et, si le patient se révèle porteur, une stratégie

agressive de précautions complémentaires d’hy-

giène associée à un dépistage digestif des patients

contacts. Les principales mesures recommandées

par le HCSP sont listées dans le tableau.

La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVIII - no 4 - juillet-août 2013 | 137

Résumé

»

La prévention et la maîtrise de la transmission croisée des entérobactéries productrices de carbapé-

némases (EPC) reposent sur l’application rigoureuse des précautions standard d’hygiène. Ces dernières

concernent notamment la gestion des excreta, réservoir habituel de ces bactéries. Pour les patients à haut

risque de portage de ces bactéries hautement résistantes aux antibiotiques (patients rapatriés sanitaires,

patients hospitalisés dans l’année à l’étranger), des mesures spécifiques doivent être mises en place. Elles

reposent sur le repérage, le dépistage des patients à risque et la mise en place immédiate de précautions

complémentaires contact. Selon le délai de prise en charge du patient porteur et la survenue ou non de

cas secondaires, les mesures d’hygiène peuvent inclure des précautions spécifiques d’hygiène, stratégie

de dépistage des patients porteurs et contacts, sectorisation des patients et du personnel, limitation des

transferts et des mutations, voire arrêt des admissions.

Mots-clés

Bactéries hautement

résistantes

aux antibiotiques

Entérobactéries

productrices

de carbapénémases

Précautions standard

d’hygiène

Précautions

complémentaires

d’hygiène

Épidémie

Summary

»

To control the emergence

and spread of carbapenemase

producing Enterobacteria-

ceae (CPE), standard hygienic

precautions must be applied.

These precautions include

notably rigorous hygienic

measures when handling stools

and urines, usual reservoir of

these bacteria. For patients

at high risk of carriage (repa-

triated patients or travelers

hospitalized in foreign coun-

tries), specific measures must

be set up: identification of

at risk-patient, immediate

screening and implementation

of additional contact precau-

tions. According to the time

for CPE detection and occur-

rence or not of secondary cases,

hygienic measures can include

specific precautions, screening

of contact patients, cohorting

separately cases and contact

patients, stopping patients’

transfer, and limitation of

admissions.

Keywords

Extensively drug resistant

bacteria

Carbapenemase-producing

Enterobacteriaceae

Contact precautions

Standard precautions

Outbreak

Voies de transmission

et prévention

La transmission des bactéries dans les établissements

de santé se fait majoritairement par transmission

croisée via les mains du personnel. Les mutations

et les réadmissions de patients non connus comme

porteurs de bactéries multirésistantes (BMR) aux

antibiotiques peuvent être des causes de contami-

nation d’unités de soins non concernées par ce type

de bactéries. La pression de sélection antibiotique

va favoriser l’émergence et la sélection de souches

multirésistantes aux antibiotiques. Dans une revue

de la littérature publiée en 2007, J.D. Siegel et al. ont

listé les principales mesures de contrôle pour limiter

la dissémination des BMR dans les établissements de

soins (10). Pour limiter la dissémination des bacilles

à Gram négatif multirésistants aux antibiotiques, les

mesures suivantes ont été proposées : éducation et

formation du personnel, des patients et des visiteurs ;

renforcement de l’hygiène des mains ; utilisation de

produits antiseptiques pour le lavage des mains ;

précautions complémentaires contact ; chambres

individuelles ; regroupement géographique des

patients ; sectorisation du personnel de santé ; modi-

fication de l’utilisation des antibiotiques ; dépistage

Tableau. Principales recommandations du Haut Conseil de la santé publique pour la prise en charge des patients rapatriés

sanitaires ou hospitalisés dans l’année à l’étranger (2).

Recommandations

Admission

du patient

1. Lors de l’admission à l’hôpital, l’équipe opérationnelle d’hygiène doit être informée de la

présence de ce patient, idéalement par une alerte automatisée.

2. L’équipe de soins prenant en charge le patient doit informer le patient des mesures

d’hygiène mises en place.

3. Le médecin en charge du patient doit signaler la colonisation du patient par une bactérie

hautement résistante aux antibiotiques, dans le dossier médical du patient.

4. Des précautions complémentaires d’hygiène contact, selon les recommandations de la

Société française d’hygiène hospitalière éditées en 2009, doivent être mises en place dès

l’admission du patient. Ces mesures seront réévaluées après les résultats de l’écouvillonnage

rectal.

5. Un prélèvement doit être effectué immédiatement et systématiquement pour rechercher

des entérobactéries productrices de carbapénémases ou des entérocoques résistants aux

glycopeptides par écouvillonnage rectal ou par prélèvement de selles.

6. Si les mesures de contrôle ont été mises en place dès l’admission, il n’est pas nécessaire de

réaliser un dépistage digestif des patients contacts (définis comme les patients pris en charge

par la même équipe de soin).

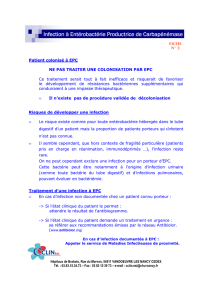

Si le patient est détecté

positif pour une bactérie

hautement résistante

aux antibiotiques

7. Le laboratoire de microbiologie doit immédiatement alerter l’équipe opérationnelle

d’hygiène et le médecin en charge du patient en cas de mise en évidence d’une bactérie

hautement résistante aux antibiotiques.

8. L’équipe opérationnelle d’hygiène doit signaler à l’agence régionale de santé (ARS) et au

centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN), en utilisant

le système e-SIN*, la colonisation ou l’infection du patient par une bactérie hautement

résistante aux antibiotiques.

9. Le mécanisme de résistance doit être identifié par le laboratoire de microbiologie ou la

souche transférée au Centre national de la résistance aux antibiotiques pour caractérisation

du mécanisme de résistance.

10. Des mesures d’hygiène et une surveillance épidémiologique doivent être maintenues

jusqu’à ce que 3 prélèvements digestifs se soient révélés négatifs (réalisés chaque semaine).

En cas d’épidémie, les recommandations du programme national pour minimiser le risque de

transmission d’entérocoques résistants aux glycopeptides doivent être appliquées.

* Signalement externe des infections nosocomiales.

138 | La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVIII - no 4 - juillet-août 2013

Signalement et mesures d’hygiène en cas de mise en évidence

d’entérobactéries productrices de carbapénémases

DOSSIER THÉMATIQUE

Carbapénémases

des patients ; dépistage des professionnels de santé ;

prélèvements microbiologiques environnementaux ;

augmentation du bionettoyage et de la désinfection

de l’environnement ; utilisation de petit matériel

dédié à la prise en charge des patients ; décolonisa-

tion et fermeture de l’unité de soin à toute nouvelle

admission en cas de situation non maîtrisée.

Le jugement de l’efficacité des stratégies de préven-

tion de la transmission croisée des bacilles à Gram

négatif multirésistants aux antibiotiques se heurte à

plusieurs problèmes méthodologiques (11). Premiè-

rement, il s’agit souvent de programmes de préven-

tion à plusieurs facettes, et il est dès lors difficile

d’isoler l’efficacité d’une seule mesure d’hygiène.

De la même façon, il est difficile de quantifier l’effi-

cacité des précautions standard et des précautions

complémentaires d’hygiène, car ces évaluations soit

ne sont pas réalisées, soit sont réalisées unique-

ment en période épidémique. Les audits des mesures

d’hygiène sont rares, et il n’est pas sûr que des

mesures pertinentes pour un établissement soient

transposables à d’autres. De plus, l’unité d’ana-

lyse de ces différentes études est l’unité de soins

et non le patient en lui-même. Il s’agit également

d’études de type avant/après, le plus souvent sans

groupe témoin. De la même façon, les stratégies

sont variables selon l’extension de l’épidémie et le

retard à la mise en évidence des cas et à la mise en

place de mesures de contrôle. Il existe malgré tout

des preuves limitées sur l’apport d’une stratégie

de dépistage des BMR afin de quantifier l’exten-

sion de l’épidémie et d’aider à suivre l’efficacité des

mesures de contrôle mises en place, et sur le fait

que la mauvaise observance des mesures d’hygiène

est une cause d’échec de la maîtrise de la transmis-

sion croisée (12). Des éléments favorisants, comme

la surcharge de travail, une importante charge de

soins et le manque de personnel sont également

retrouvés fréquemment lors des épidémies. L’effi-

cacité des mesures d’hygiène nécessite la mise en

place d’une stratégie d’équipe pour limiter la trans-

mission croisée des micro-organismes. Une étude

de L. Temime et al. (13) évaluant par modélisation

le risque de transmission lié à un professionnel de

santé, ayant une activité transversale dans les unités

de soins, non observant des mesures d’hygiène, a

montré que ce type de professionnel de santé peut

être un superdisséminateur, avec, selon le niveau

de transmissibilité de l’agent infectieux, un risque

de transmission équivalent à 20 % de personnels de

santé non observants.

Depuis 2009, on note une augmentation très impor-

tante du nombre d’articles relatant des épidémies

liées à des EPC. Il est difficile d’interpréter, comme

nous l’avons dit précédemment, l’efficacité d’une

mesure d’hygiène spécifique, mais la littérature

montre que des contrôles d’épidémies à EPC ont

pu être obtenus par la mise en place de précau-

tions complémentaires contact et le dépistage

des patients sans “cohorting” (regroupement des

patients, avec ou sans sectorisation du personnel

de santé) ; à l’opposé, pour d’autres épidémies, ce

cohorting s’est révélé indispensable pour éradiquer

la transmission croisée (7, 14). Au niveau interna-

tional, une douzaine de pays ont émis différentes

recommandations pour contrôler la dissémination

des EPC. Les principales mesures listées en dehors

d’un contexte épidémique sont les suivantes :

➤

renforcer les campagnes de formation du

personnel de santé ;

➤

réaliser des études scientifiques qualitatives et

quantitatives, notamment par l’intermédiaire des

centres nationaux de référence de ces bactéries ;

➤

mettre en place un système centralisé de surveil-

lance des BHR ainsi qu’un système de déclarations ;

➤

diffuser des recommandations visant à prévenir

la dissémination dans les hôpitaux à tous les établis-

sements de soins aigus ;

➤

surveiller la prescription antibiotique, notam-

ment en restreignant l’utilisation des carbapénèmes ;

➤

dépister des patients à risque de portage de BHR :

selon les recommandations, cela peut concerner

tous les contacts étroits du cas index jusqu’à néga-

tivation (patients qui ont séjourné pendant plus de

24 heures avec le cas index alors que les précautions

complémentaires contact n’étaient pas mises en

place), ou, au moins 1 fois par semaine, tous les

patients séjournant au même moment et dans le

même service qu’un patient porteur d’EPC en situa-

tion épidémique, voire tous les patients dans les

services à haut risque ainsi que les patients ayant été

préalablement hospitalisés dans un pays étranger.

Ces mesures sont assez proches de celles recom-

mandées en France par le HCSP (9). Certaines

recommandations proposent des actions complé-

mentaires ; on peut noter la préconisation de limiter

le nombre de soignants prenant en charge le patient,

avec, notamment, l’exclusion des étudiants en

formation et la mise en place de check-lists des

mesures de contrôle. De façon à minimiser le risque

d’infection chez les patients porteurs, il est égale-

ment recommandé de réduire autant que possible

l’utilisation de dispositifs invasifs. La formation des

professionnels est une constante dans toutes ces

recommandations, avec la nécessité d’informer du

statut de porteur d’EPC les services recevant les

La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVIII - no 4 - juillet-août 2013 | 139

DOSSIER THÉMATIQUE

patients, notamment lors de la réalisation d’exa-

mens complémentaires. Il est également recom-

mandé de limiter les transferts des cas contacts

et des cas, ainsi que les admissions dans le secteur

concerné. En cas de survenue de cas secondaire,

il est souvent recommandé de créer une équipe

pluridisciplinaire de crise, visant à coordonner les

actions de contrôle de la dissémination de ce type

de bactérie. Le cohorting des patients et des équipes

soignantes est souvent recommandé, ainsi que la

limitation, sauf en cas d’urgence, des transferts des

patients vers d’autres services ou institutions. Il est

également recommandé de renforcer les précautions

complémentaires d’hygiène : hygiène des mains,

bionettoyage de l’environnement et désinfection

du matériel. Un audit des mesures d’hygiène est

souvent préconisé, avec également la nécessité de

surveiller la prescription antibiotique de façon à

minimiser le risque de pression de sélection antibio-

tique. Une des études les plus intéressantes sur le

sujet est celle réalisée en Israël dans le cadre d’une

épidémie de K. pneumoniae productrice de carbapé-

némases à l’échelle du pays, qui a nécessité la mise

en place d’une stratégie nationale pour limiter le

risque d’explosion de la transmission de ces bacté-

ries résistantes aux antibiotiques (7). En effet, de

janvier 2005 à mai 2007, une augmentation très

importante de l’isolement d’EPC a été constatée

dans les établissements de santé, liée à l’absence de

réactivité et de mise en place de mesures de contrôle

adéquates. L’incidence mensuelle avait atteint

55,5 cas pour 100 000 journées d’hospitalisation. Le

déploiement d’une stratégie nationale reposant sur

le signalement de tout cas d’EPC, le regroupement

des patients et de personnels de santé dédiés, les

check-lists, l’audit des mesures d’hygiène, la coor-

dination régionale avec mise en responsabilité du

directeur d’établissement et une rétro-information

mensuelle de tout nouveau cas, aidée plus ou moins

d’une task-force pour coordonner l’intervention si

la situation n’était pas sous contrôle, a permis une

diminution très importante des nouveaux cas de

transmission croisée de K. pneumoniae résistantes

aux carbapénèmes. Après la mise en place de ces

mesures au niveau national, l’incidence a diminué

de façon continue pour atteindre, en mai 2008,

11,7 cas pour 100 000 journées d’hospitalisation

(p < 0,001). En analyse multivariée, les facteurs

associés de façon statistiquement significative à la

transmission croisée de ces EPC étaient la préva-

lence des porteurs d’EPC, la période d’intervention

(avant versus après) et, en particulier, la corréla-

tion entre l’observance des recommandations et

des mesures d’hygiène et la prévalence d’EPC. En

2010, des recommandations européennes de prise

en charge et de prévention de la transmission croisée

de ces bacilles à Gram négatif producteurs de carba-

pénémases ont été émises (15). Sans surprise, elles

reprennent les mesures listées ci-dessus, en mettant

l’accent sur l’importance de la coordination des

mesures de contrôle et de la supervision par les

autorités sanitaires. Ces mesures de contrôle sont

importantes pour limiter le risque de dissémination

des BHR, mais il est primordial de rappeler que les

patients porteurs de BHR ne doivent pas subir de

perte de chances dans leur prise en charge du fait

de ces mesures.

Gestion des cas d’EPC

confirmés dans la pratique…

En France, conformément à la circulaire no DGS/RI/

DGOS/PF/2010/413 du 6 décembre 2010 relative

à la mise en œuvre des mesures de contrôle des

cas importés d’EPC, toute mise en évidence de ce

type d’entérobactérie doit faire l’objet d’un signale-

ment aux autorités sanitaires (16). La nécessité de ce

signalement et celle de la mise en place de mesures

spécifiques listées dans le document du HCSP de

2010 ont également été rappelées dans l’instruction

DGS/DUS/RI no 2011/224 du 26 août 2011, relative

aux mesures de contrôle des EPC (17). Une nouvelle

instruction DGS/DUS/CORRUSS n

o

2012/188 du

9 mai 2012 relative à l’organisation des rapatrie-

ments sanitaires vers la France de patients porteurs

de maladies transmissibles nécessitant un isolement

ou de BMR demande que, lors d’un rapatriement

sanitaire, l’agence régionale de santé de la zone

géographique où le patient va être transféré soit

informée de ce rapatriement sanitaire (18), mais

pas l’établissement hospitalier qui l’accueille ! Le

retour d’expérience de ces préconisations n’est pas

encore connu. Une évaluation RAISIN-InVS est en

cours pour analyser la pertinence des mesures mises

en place lorsque l’on retrouve, chez des patients

hospitalisés, des EPC ou des entérocoques résistants

aux glycopeptides. La Société française d’hygiène

hospitalière (SF2H) a, pour sa part, proposé une

enquête par questionnaire à ses adhérents en

juin 2012 (19). Cette enquête déclarative, réalisée

auprès d’un échantillon de 286 établissements de

santé français volontaires, 2 ans après la publi cation

des premières recommandations du HCSP, a souligné

la difficulté qu’ont les établissements de santé à

mettre en œuvre des mesures spécifiques de prise

140 | La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVIII - no 4 - juillet-août 2013

Signalement et mesures d’hygiène en cas de mise en évidence

d’entérobactéries productrices de carbapénémases

DOSSIER THÉMATIQUE

Carbapénémases

en charge des BHR incluant le dépistage des patients

contacts et la sectorisation des patients concernés

avec personnel dédié. Elle a montré la sous-utili-

sation du système d’information hospitalier pour

la traçabilité des patients. Les résultats de cette

enquête suggèrent que les mesures spécifiques de

prise en charge des patients porteurs de BHR sont

efficaces lorsqu’elles sont appliquées à l’admission.

Mais cette étude, qui montre que 50 % des cas de

BHR sont découverts en cours d’hospitalisation,

souligne la fiabilité variable du repérage et du dépis-

tage des patients plus particulièrement à risque de

portage. Cela nous rappelle une fois de plus que

l’application effective et rigoureuse des précau-

tions standard d’hygiène doit être la règle dans

les établissements de santé et devenir une priorité

nationale pour minimiser le risque de transmission

croisée des BMR, y compris des BHR. De même,

la gestion des excreta, réservoirs habituels de ces

EPC, est également une problématique d’hygiène

importante qui doit faire l’objet d’une analyse à

l’échelle d’un établissement et nécessite l’élabora-

tion d’un protocole des mesures d’hygiène entourant

sa gestion. En cas de mise en évidence de BMR, de

BHR ou de maladies infectieuses transmissibles, des

précautions complémentaires d’hygiène (contact,

gouttelette et air) doivent être prises. De plus, des

précautions complémentaires spécifiques aux BHR

doivent être instaurées lors de la mise en évidence

d’EPC ou d’entérocoques résistants aux glycopep-

tides. Ces mesures sont similaires à la prise en charge

d’une épidémie au sein d’un établissement de santé.

Ainsi, la meilleure prévention de la transmission

croisée de ces BHR repose sur la combinaison de

2 stratégies, l’une à l’échelle individuelle, l’autre à

l’échelle collective.

Une stratégie ciblée individuelle

Il est important de mettre en place des mesures

d’hygiène spécifiques dans les situations à haut

risque de portage de BHR ayant un impact proba-

blement important sur le risque de dissémination.

En effet, la probabilité que les patients à haut risque

(rapatriés sanitaires et patients hospitalisés dans

l’année à l’étranger, ou patients issus de filières de

soins spécifiques à l’étranger) soient porteurs de

BHR est importante, et la mise en place de mesures

de dépistage et de précautions complémentaires

d’hygiène permettra de minimiser le risque de trans-

mission ou, au pire, de détecter rapidement une

dissémination épidémique.

Une stratégie à l’échelle

de la population générale hospitalisée

Cette stratégie consiste en l’amélioration (et aussi

l’augmentation) de l’application des précautions

standard, qui a l’énorme avantage d’avoir un effet sur

l’ensemble de la population admise dans les établis-

sements de santé, mais qui nécessite un changement

profond des comportements en termes d’hygiène

au sein des établissements de santé. Ces mesures

d’hygiène de base, bien appliquées, ont montré leur

efficacité pour endiguer des phénomènes épidé-

miques intra-établissements de santé (20), et il y

a tout lieu de penser que ces mesures, maintenant

très proches des précautions complémentaires

contact dans les dernières recommandations de la

SF2H (21), s’avéreraient efficaces pour la maîtrise

de la transmission croisée des BHR si elles étaient

correctement appliquées.

La lutte contre la dissémination

des BHR : une priorité ?

La réactivité et l’ajustement des mesures de contrôle

à la situation (sporadique, épidémique, endémoé-

pidémique) sont des éléments primordiaux dans la

lutte contre la dissémination des BHR. Le travail

sur le terrain doit être coordonné par les équipes

opérationnelles d’hygiène, qui doivent de plus aider

les services de soins, notamment à la mise en place

des mesures d’hygiène, à la rédaction de check-lists

et à la réalisation d’audits des mesures d’hygiène.

Toutes les recommandations actuelles insistent

sur l’importance d’une stratégie multifacettes,

intégrant la sensibilisation et la mobilisation des

différents acteurs, le repérage des patients à haut

risque et le dépistage des cas et des contacts de

façon à avoir un état des lieux rapide de la situa-

tion et de la dissémination de ces bactéries. La mise

en place de personnel dédié et, selon la situation

épidémique, le regroupement des patients dans

un secteur géographique dédié sont des éléments

essentiels pour minimiser le risque de transmis-

sion des BHR. Le système d’information hospitalier

doit aider les professionnels de santé à repérer les

patients porteurs et les contacts, notamment lors

des transferts, de mutations et de la réadmission de

patients dans les établissements de santé. Un soutien

régional par les antennes régionales de lutte contre

les infections nosocomiales (ARLIN) et les centres de

coordination de la lutte contre les infections noso-

comiales (CCLIN) est également crucial, notamment

6

6

1

/

6

100%