Rapport complet de l`étude « Adaptation

Etude Adaptation du Calvados au Changement Climatique

-

Rapport

final

-

25062011

| © 2011

CLIMPACT

Etude sur les impacts, la vulnérabilité et l’adaptation du

Calvados au changement climatique

Rapport Final

25 juin 2011.

Ce document est le rapport complet de l’étude sur les impacts, les vulnérabilités et les stratégies d’adaptation

du Calvados au changement climatique.

P 2

Etude Adaptation du Calvados au Changement Climatique

-

Rapport final

-

2506

2011

| © 2011 CLIMPACT

P 3

Etude Adaptation du Calvados au Changement Climatique

-

Rapport final

-

2506

2011

| © 2011 CLIMPACT

Résumé

L’objectif de cette étude est d’identifier les impacts, les vulnérabilités et les stratégies d’adaptation du

Calvados face au changement climatique, dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Energie Territorial

(PCET) mené par le Conseil Général du Calvados.

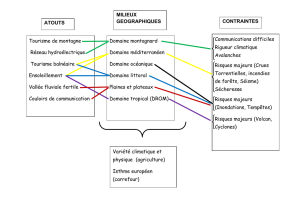

La caractérisation et l’analyse systémique du territoire ont permis de mettre en valeur les enjeux et les

dynamiques actuels du Calvados : une capacité d’adaptation élevée, des activités économiques

essentiellement basées sur l’agriculture, l’élevage, le tourisme et les activités industrielles. Par ailleurs,

l’artificialisation croissante des terres amplifie la spéculation foncière et la pression sur les terres agricoles et

les ressources naturelles. Enfin, le territoire présente une très forte hétérogénéité spatiale de ses enjeux

(gradients terre-littoral et est-ouest).

L’étude des vulnérabilités passées révèle une exposition récurrente aux événements extrêmes et aux risques

naturels, et des impacts forts sur les ressources naturelles, le secteur primaire, les infrastructures, l’accès aux

réseaux et services, et le tourisme. Ces impacts sont accentués par une occupation du sol tendue, des

terrains fragiles et une densité de population élevée. Les capacités d’adaptation du territoire sont importantes.

Par exemple, il bénéficie de la présence d’écosystèmes offrant de nombreux services de régulation et de

protection. Enfin, la forte hétérogénéité spatiale des enjeux implique des sensibilités très spécifiques à chaque

site.

Les scénarios prospectifs existants suggèrent une démographie, une urbanisation et une pression sur les

ressources naturelles croissantes, des ressources en eau en équilibre fragile et une sécurité alimentaire

assurée. En ce qui concerne le climat du Calvados, les projections indiquent un phénomène de

méditerranéisation : une augmentation de la température tout le long de l’année, une période de déficit

hydrique en été, des précipitations plus intenses, des vents et un rayonnement solaire plus élevés.

L’étude des impacts futurs indique que le littoral est sujet à un accroissement des risques de type inondations,

mouvements de terrain, submersions marines et tempêtes. Les infrastructures et les écosystèmes littoraux et

marins sont très vulnérables au climat futur. Enfin, de nouvelles opportunités semblent se présenter pour le

tourisme et l’agriculture. En milieu urbain, le changement climatique projeté semble accroître les vulnérabilités

liées aux risques, à la qualité du cadre de vie (air, îlot de chaleur), et à l’état des infrastructures. Le milieu

rural sera plus influencé par les activités humaines. En outre, les nouvelles donnes climatiques pourraient

impacter l’agriculture (bénéfice lié au profil climat mais sujet à des irrégularités), l’état des infrastructures et

l’intensité des risques naturels.

Le coût de certains des impacts projetés a été estimé. Il représente le coût de l’inaction à économie

constante. Il ressort que l’impact du profil climat projeté pour 2050 impliquerait des bénéfices globaux

cumulés pour l’agriculture compris entre 198 et 475 millions d’euros constants (céréales, oléagineux et

pâtures), mais sans prendre en compte les dommages dus à l’occurrence des événements extrêmes. La

montée du niveau de la mer de +50 cm en 2050 impliquerait un coût compris entre 5 et 5,6 milliards d’euros

P 4

Etude Adaptation du Calvados au Changement Climatique

-

Rapport final

-

2506

2011

| © 2011 CLIMPACT

(terres perdues, infrastructures et bâtiments). Enfin, l’augmentation des températures induirait un bénéfice

global cumulé en 2050 pour le tourisme de 1 à 1,5 milliards d’euros constants.

Face aux politiques de gestion et de développement actuelles dans le Calvados, le changement climatique

demande un renforcement des réflexions socio-économiques prospectives transversales (urbanisation,

agriculture, ressources, eau). Il ressort également que les risques du littoral, l’état des infrastructures et

l’évolution des écosystèmes ont besoin d’être mieux appréhendés. La dernière partie dresse donc un

panorama des stratégies d’adaptation possibles et prioritaires. A l’aide de critères de sélection définis avec la

participation des acteurs du territoire (poids économique, sans regret, flexibilité, anticipation, cohérence avec

les objectifs d’atténuation et acceptabilité), 20 stratégies principales puis 5 stratégies prioritaires ont été

sélectionnées. Elles concernent la biodiversité, les infrastructures, l’agriculture et les milieux urbain et littoral.

P 5

Etude Adaptation du Calvados au Changement Climatique

-

Rapport final

-

2506

2011

| © 2011 CLIMPACT

Sommaire

Résumé

RésuméRésumé

Résumé........................................................................................................................ 3

Sommaire

SommaireSommaire

Sommaire .................................................................................................................... 5

Table des illustrations

Table des illustrationsTable des illustrations

Table des illustrations ................................................................................................. 8

1.0

1.01.0

1.0 Introduction et contexte de l’étude

Introduction et contexte de l’étudeIntroduction et contexte de l’étude

Introduction et contexte de l’étude .................................................................... 12

2.0

2.02.0

2.0 Caractérisation du territoire et vulnérabilités actuelles

Caractérisation du territoire et vulnérabilités actuellesCaractérisation du territoire et vulnérabilités actuelles

Caractérisation du territoire et vulnérabilités actuelles ...................................... 14

1.

1.1.

1.

Les

Les Les

Les éléments naturels

éléments naturelséléments naturels

éléments naturels ............................................................................................................ 14

1.1.

Les éléments statiques de l’environnement .......................................................................14

1.2.

Les enjeux dynamiques de l’environnement ......................................................................16

1.3.

L’air .....................................................................................................................................19

1.4.

Le climat..............................................................................................................................19

1.5.

L’eau....................................................................................................................................25

1.6.

Biodiversité et milieux naturels ..........................................................................................30

2.

2.2.

2.

Le développement des activités humaines

Le développement des activités humainesLe développement des activités humaines

Le développement des activités humaines ............................................................................. 33

2.1.

Population, occupation du sol et paysages ........................................................................33

2.2.

Mobilité, réseau et cadre de vie..........................................................................................39

2.3.

Activités économiques ........................................................................................................43

2.4.

Les politiques de développement et de gestion de l’environnement ................................50

2.5.

Dépendance en énergie et en ressources premières énergétiques ...................................58

2.6.

Les enjeux et dynamiques face au climat...........................................................................60

3.

3.3.

3.

Vulnérabilités actuelles au climat

Vulnérabilités actuelles au climatVulnérabilités actuelles au climat

Vulnérabilités actuelles au climat........................................................................................... 61

3.1.

Expositions passées et perspectives ..................................................................................61

3.2.

Synthèse des vulnérabilités actuelles du Calvados aux changements climatiques ...........71

3.0

3.03.0

3.0 Scénarios de vulnérabilités futures au changement climatique

Scénarios de vulnérabilités futures au changement climatiqueScénarios de vulnérabilités futures au changement climatique

Scénarios de vulnérabilités futures au changement climatique .......................... 72

1.

1.1.

1.

Scénarios de prospectives socio

Scénarios de prospectives socioScénarios de prospectives socio

Scénarios de prospectives socio-

--

-économiques

économiqueséconomiques

économiques...................................................................... 72

1.1.

Démographie ......................................................................................................................72

1.2.

Urbanisation et pressions sur les ressources.....................................................................73

1.3.

Raréfaction du pétrole ........................................................................................................77

1.4.

Prospective économique .....................................................................................................81

2.

2.2.

2.

Scénarios climatiques

Scénarios climatiquesScénarios climatiques

Scénarios climatiques ............................................................................................................ 82

2.1.

Méthodologie pour la projection des données climatiques futures ..................................82

2.2.

Résultats..............................................................................................................................85

2.3.

Analyse des projections et notion d’analogue ...................................................................88

2.4.

Autres résultats...................................................................................................................90

3.

3.3.

3.

Analyse des vulnérabilités futures

Analyse des vulnérabilités futuresAnalyse des vulnérabilités futures

Analyse des vulnérabilités futures ......................................................................................... 92

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178

179

179

180

180

181

181

182

182

183

183

184

184

185

185

186

186

187

187

188

188

189

189

190

190

191

191

192

192

193

193

194

194

195

195

1

/

195

100%