WEB MEDIA www.rtbf.be

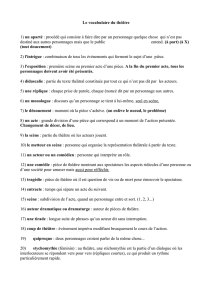

Aurore Fattier et Denis Lavant – Elisabeth II, Théâtre et Cinéma au diapason

Aurore Fattier et Denis Lavant - © Fabienne Cresens

Elisabeth II de Thomas Bernhard est une pièce à tiroirs sur les questions existentielles, la cruauté du monde, la société/spectacle, le théâtre, le nazisme, etc. Elle trace, au fil de la mise en scène

d’Aurore Fattier, des vagues et du temps. Ici, intacte est la théâtralité gagnée par la beauté de l’image cinéma qui s’ouvre sur autant de voyages intérieurs et d’espaces dilatés. Rencontre sensible

et passionnée avec l’icône cinéma d’auteur/théâtre (qui s’en défend) Denis Lavant et la metteure en scène flamboyante Aurore Fattier. Raisons d’un succès (et un scoop).

Sylvia Botella : D’où vient votre obsession pour les grands textes ? Et pourquoi les aimez-vous autant ?

Aurore Fattier : Les grands textes sont comme un miroir qu’on nous tend. La sensation de vertige que j’éprouve lorsque je lis un texte littéraire n’est jamais plus puissante qu’au théâtre.

À chaque fois que je re-convoque la littérature - et avec Thomas Bernhard, cela m’apparaît encore plus fortement -, j’ai le sentiment que ce sont des œuvres sans fond. Il est toujours possible

d’aller plus loin. Cela engage quelque chose de très vivant. Je pense que ce sont des pièces qu’on peut monter de manière très différente, à des âges très différents. Il est toujours possible d’y

revenir.

Ce sont aussi des œuvres face auxquelles je me sens toute petite. J’aime avoir le sentiment d’être dépassée par la puissance d’une œuvre.

J’aime beaucoup les pièces et les romans de Thomas Bernhard. Elisabeth II est une pièce très humaine. Pour moi, il y a un vrai parallèle entre le personnage d’Herrenstein et le Thomas Bernhard

âgé, malade et seul… tel un vieux Proust (rires). Il se livre beaucoup dans le texte.

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour mettre en scène Elisabeth II ?

A. F. : Denis Lavant est une source d’inspiration puissante. Pour les décors, Valérie Jung et moi, avons beaucoup regardé les peintures du Danois Vilhelm Hammershøi : les lieux vides, la lumière

du nord, des scènes presque intemporelles.

Après, il y a beaucoup de références cinématographiques parce que je trouve que l’écriture de Thomas Bernhard est à la fois très réaliste et très théâtrale. Et peu de temps avant, j’avais vu le film

Birdman d’Alejandro González Iñárritu.

Dans l’œuvre de Thomas Bernhard, il y a tout un pan qui a à voir avec les coulisses du théâtre. J’aurais aimé l’exploiter davantage mais j’ai préféré ne pas trop y insister car c’était prendre le

risque de dénaturer la pièce. Elle est très allusive : les coulisses du monde, l’art de la représentation, le masque social, etc.

J’ai beaucoup pensé à l’œuvre du cinéaste italien Frederico Fellini, au grotesque des situations sociales et aux rêves. J’ai notamment pensé à son film Huit et demi avec Marcello Mastroianni et

Anouk Aimée et surtout à la fin : il est entouré par toute sa famille et il arrive à mettre en scène son film.

WEBMEDIA

THEATREROYALDENAMUR

Ref:10222

www.rtbf.be

Date: 20/11/2015

Page:

Periodicity: Continuous

Journalist:

Circulation: 287373

Audience: 287373

Size:

http://www.rtbf.be/culture/scene/detail_aurorefattieretdenislavantelisabethiitheatreetcinemaaudiapason?id=9142422

©auxipress•+3225146491•[email protected]•www.auxipress.be

1

/

5

Il y a quelque chose de ça dans Elisabeth II, tous les vieux qu’Herrenstein n’a pas vus depuis longtemps, viennent chez lui pour voir le défilé de la Reine d’Angleterre Elisabeth II. C’est presque

comme un testament de vie.

Partagez-vous la même analyse qu’Aurore Fattier concernant l’œuvre de Thomas Bernhard ?

D. L. : Je connais très mal l’œuvre de Thomas Bernhard. C’est la première fois que je joue une de ses pièces. Et je ne connais un metteur en scène ou un auteur qu’au moment où nous

commençons à travailler tous ensemble.

Je ne suis pas le comédien qui lit tout ce qu’il y a autour d’une pièce. C’est plutôt le matériau lui-même qui me nourrit. Après, bien évidemment, cela se contamine. J’ai lu, bien sûr, quelques

entretiens de Thomas Bernhard. Forcément, je m’intéresse un peu à lui.

Mais c’est d’abord le personnage de fiction et le dialogue que j’ai avec la metteure en scène qui m’intéressent… tout le jeu qui existe entre ce que je comprends du personnage et le cadre qu’on

me donne. J’essaie de voir comment " intériorité " et " vision extérieure " s’ajustent.

Je sens qu’il y a une très grande part intime de Thomas Bernhard dans la pièce, sa part humaine. Cela me fait penser au seul en scène Faire danser les alligators sur la flûte de pan où j’aborde

Louis-Ferdinand Céline. Mais à la différence que j’interprète vraiment Céline, même s’il devient, au fur et à mesure, un personnage de fiction sur le plateau.

Elisabeth II est vraiment une mise en scène et Herrenstein est un personnage de fiction. Il n’est pas seul, il est entouré de son majordome et de sa gouvernante qui sont des manipulateurs

manipulés. On ne sait plus très bien qui dépend de qui. Et c’est très intéressant.

Il y affleure des propos de haute volée, des constats sur la vie et la société, des pensées métaphysiques sur l’humain au monde, la souffrance, le vieillissement, la mort… Beaucoup de choses

essentielles sont dites, mais toujours dans une circulation, organique et humaine.

C’est un grand texte. C’est un grand auteur qui est en quête d’une vérité de l’humain à travers lui et ses expériences et qui, dans le même temps, retranscrit la circulation très anarchique d’un

homme âgé de quatre-vingt-sept ans qui a son passé qui revient par vagues.

Votre personnage est immobilisé. Les dialogues sont très denses oscillant entre excitation, critique, espièglerie et amertume. Comment avez-vous travaillé avec Aurore Fattier

?

D. L. : C’est la première fois que la pièce Elisabeth II est jouée en français. Nous avons essayé de voir comment comment le texte jouait. Il est très singulier, il est très découpé, presque comme

déposé sur la page, sans ponctuation, avec des retours à la ligne, versifié, comme s’il y avait une respiration.

J’ai tendance à être très appliqué, très attentif à la partition textuelle. Tout est dans le texte donc autant s’en servir.

Dès le début, il annonce qu’il a failli mourir, j’ai donc essayé de le jouer très fatigué mais dans le même temps, il n’arrête pas de parler. C’est presque comme une combustion.

La relation à son monde est très délicate. Son majordome et sa gouvernante sont des présences presque muettes. Il fallait donc trouver le style de jeu adéquat pour ne pas sombrer dans le

grotesque et trop en rajouter. Tout est dans l’échange, cruel et vicieux, d’un côté comme de l’autre.

Il y a tout un univers qui est dissimulé, il y a tout un passif. Le majordome sert la Maison Herrenstein depuis vingt-cinq ans. La gouvernante, depuis quarante-deux ans. On suppose qu’elle a peut-

être été amoureuse d’Herrenstein... Il y a quelque chose de lourd, de dense, de terrible dans ce rapport-là. C’est quelque chose qu’on comprend, qu’on appréhende au fur et à mesure. La pièce

agit par strates.

La pièce est sombre mais elle a aussi une tonalité comique inattendue parfois amenée par le jeu de Denis Lavant qui est dans une veine presque grotesque. Avez-vous poussé

Denis Lavant dans cette direction ?

A. F. : L’appui principal de Denis Lavant, c’est le public, c’est un vrai partenaire de jeu. C’est là, qu’on perçoit également à quel point le texte est incroyablement écrit. Thomas Bernhard sait très

bien comment le théâtre agit, comment ce que dit ou joue l’acteur résonne pour le spectateur.

Il existe un rapport de cruauté entre le public et Herrenstein. Plus le personnage souffre et plus il est furieux, et plus c’est jouissif pour le spectateur. Il y a un rapport très sadomasochiste entre

Herrenstein et le public. Le personnage est cruel avec le public et celui-ci lui rend bien à travers son rire cruel.

D. L. : Pour moi, il y a un ressort comique. Ce personnage est entièrement là, dans ce qu’il dit. J’ai tendance à le prendre au premier degré.

Et le comique retentit par les cassures. Herrenstein dit quelque chose et l’infirme immédiatement après. C’est présent aussi dans ses emportements contre le théâtre. Herrenstein est un personnage

en crise, il est forcément grotesque et pathétique.

Il est évident pour vous de jouer avec le public ?

D. L. : Oui. Je n’ai jamais cru au quatrième mur. Le public est là ! Herrenstein fait appel à la foule. Le public est cette foule.

En l’occurrence, le public reflète les Viennois dont Herrenstein parle. Le public est l’espace sur lequel, on peut projeter la masse anonyme. Ce sont des individus-spectateurs complices de la

représentation.

Au Théâtre Varia, il existe un vrai rapport de proximité. La salle et les gradins sont au même niveau. On a le sentiment que les spectateurs sont chez Herrenstein. Ils sont les Viennois et les invités,

aussi.

Nous avons le sentiment que le monde est un immense théâtre pour Herrenstein dont il serait l’acteur principal. La mise en abyme " société et spectacle " est très présente. Et

la pièce parle littéralement du théâtre. C’est presque une réflexion sur la société de spectacle.

WEBMEDIA

THEATREROYALDENAMUR

Ref:10222

©auxipress•+3225146491•[email protected]•www.auxipress.be

2

/

5

D. L. : Peut-être.

A. F. : Oui, complètement. Le monde est un théâtre !

Comment voyez-vous la trajectoire de votre personnage dans la pièce ?

D. L. : C’est le début d’une journée chez Herrenstein mais elle n’est pas une journée comme les autres. L’angoisse plane. Au fur et à mesure de la pièce, on apprend que le neveu va venir chez

son oncle avec une quarantaine de personnes. Ce n’est pas linéaire, ça circule, ça gravite et ça remonte.

L’information qu’on a peut-être tardivement mais qui est la pire pour Herrenstein, c’est son appréhension. Il a peur que son majordome le quitte et qu’il se retrouve seul. Car c’est la mort.

Dans le même temps, c’est aussi tous ses petits soucis qui le font vivre. C’est une journée bien remplie qui s’achève en triomphe (rires).

Et je trouve passionnant qu’Herrenstein soit à la fois le grand industriel et le vieil enfant qui hésite, par exemple, entre deux desserts. Il est dans un fonctionnement intérieur, dur et pitoyable.

Pourtant, il est à la merci des personnes qui l’entourent et qu’il est censé diriger. C’est un tyran domestique d’une vulnérabilité infinie.

La part d’enfance est très grande chez Herrenstein.

D. L. : J’ai un excellent modèle : ma mère (rires). Elle est mon remuement. Elle est mon repère organique lorsque je suis Herrenstein, entièrement et dans sa mauvaise foi, sans que ce soit dénué de

tendresse.

Il y a aussi beaucoup de moi dans le personnage. Un personnage, c’est composite. On n’invente rien. On glane. Plus les personnes sont proches, plus elles sont familières et mieux on les

comprend. C’est plus vivace. C’est du théâtre mais avec le ressort humain.

Dans la mise en scène d’Elisabeth II, il y a l’idée de la démesure. Elle est, à la fois très théâtrale - les décors sont très imposants - et très inventive en terme de contrechamps :

lumières et vidéos. Leur relation organique (et d’une rare beauté) permet d’introduire une qualité presque mentale à la pièce, comme un deuxième niveau. Les ombres des

personnages sont presque blanches.

A. F. : C’est l’artifice du théâtre et dans le même temps se dégage quelque chose de vrai. Il y a dans la pièce de Thomas Bernhard, quelque chose de profondément théâtral. Nous sommes dans

un rapport très basique : quelqu’un parle à des personnes qui se sont regroupées pour l’écouter. C’est les origines du théâtre.

Valérie Jung et moi, voulions que les décors soient très imposants pour que Denis Lavant ait l’air tout petit. Nous voulions aussi une espèce de décorum viennois très artificiel, très théâtral pour

mieux le détruire à la fin de la pièce.

La vidéo a un statut particulier. Elle met en lumière le jeu des coulisses, le théâtre dans le théâtre, le rapport à la société, le rapport très poétique à soi, etc. Pour moi, cela raconte aussi quelque

chose de la solitude de l’acteur face au public.

Elle permet aussi de convoquer sur le plateau tous les invités comme des espèces de fantômes de l’existence d’Herrenstein. Au début, je voulais de vrais figurants. Mais au final, je trouve la vidéo

plus intéressante, elle les dématérialise, elle rend leur existence très " mentale ". On ne sait jamais s’ils sont vraiment là ou s’ils existent seulement dans la tête d’Herrenstein.

La création lumière est du scénographe Simon Siegmann. Il éclaire très rarement et lorsqu’il le fait, c’est uniquement pour son propre travail. Il a créé une lumière très froide. Il a accompli, ici, un

travail extraordinaire.

Denis Lavant est porteur à la fois du théâtre et du cinéma. Vous aviez déjà en tête sa double qualité lorsque vous l’avez rencontré. La coïncidence qui existe entre le parti pris

de mise en scène et tout ce que véhicule le corps physique de Denis Lavant en termes d’imaginaire chez le spectateur, est étonnante.

A. F. : Oui, complètement. Avant de rencontrer Denis Lavant, j’avais toute une histoire d’amour avec ses films et rôles. J’étais plongée dans une fantasmatique très puissante. Denis Lavant n’est

pas un artiste " neutre ", il est très " chargé " et je ne peux pas imaginer qu’il apparaisse autrement aux spectateurs. Pour moi, il est la fois " Herrenstein " et " l’acteur Denis Lavant ".

Est-ce que la présence de Denis Lavant a contaminé la scénographie ? Car tout est intimement imbriqué.

A. F. : Nous avons fait une première étape de travail en juin dernier, elle était très monolithique. Aujourd’hui, tout se rencontre.

Au début des répétitions, ce n’est évident pour personne. Lorsque l’acteur arrive, il a fait ses lectures, il a sa vision propre…

D. L. : Non, je n’ai pas travaillé en amont. Je ne commence à travailler que lorsqu’on commence à travailler tous ensemble. Bien sûr, je peux y rêver, mais je travaille aussi d’autres rôles dans le

même temps. Ils m’enrichissent aussi.

Tu parles de l’acteur mais je ne sais pas ce que c’est un acteur. Il avance avec une sorte de géologie. Une série d’empreintes de personnages mêlée à sa vie propre l’accompagnent, l’amènent à

jouer et à mieux comprendre son personnage, à traquer quelque chose de sincère.

Au début, on arrive avec l’envie de comprendre et le sentiment de peur, aussi. On éprouve un sentiment de panique au regard de l’épreuve qu’on te propose.

Le travail commence réellement lorsqu’on est confronté au metteur en scène, aux autres comédiens, aux décors, etc.

A. F. : Ce que je veux dire, c’est qu’il faut du temps pour se comprendre et travailler ensemble. Nous y sommes parvenus.

D. L. : Oui, c’est clair (rires). Mais parfois, ça n’arrive jamais ou il faut des années.

A. F. : Oui, parfois avec certains acteurs, il n’y a aucune étincelle.

WEBMEDIA

THEATREROYALDENAMUR

Ref:10222

©auxipress•+3225146491•[email protected]•www.auxipress.be

3

/

5

D. L. : Au début, Aurore voulait me filmer beaucoup plus.

A. F. : Oui, je voulais le filmer tout le temps (sourire).

D. L. : Je lui ai dit : non ! Je n’étais pas là pour faire du cinéma (rires). Ici, l’image me plonge parfois dans une sorte de perplexité et de déséquilibre. Je commence le spectacle et je me vois sur

l’écran en Herrenstein. Et je me dis : " Je ne le jouerais pas comme ça maintenant. " Déjà que je n’aime pas beaucoup me voir.

Lorsque je travaille au cinéma, j’ai horreur de me voir avant que le film soit terminé. Je ne vais jamais contrôler le moniteur. Ça désacralise tout. Ça éteint l’imaginaire que je projette.

Lors des premières répétitions d’Elisabeth II, je fermais les yeux et je n’entendais que ma voix et c’était même trop.

Mais dans le même temps, c’est un tremplin. Et autant utiliser ce qui a été imprimé. Cela donne la mesure pour jouer le personnage. Après la piste est ouverte !

L’identité visuelle d’Elisabeth II est très forte. C’est rare d’investir à ce point la qualité de l’image sur un plateau tout en gardant intacte la théâtralité. Vous en aviez d’emblée

envie ?

D. L. : Ça a été de haute lutte. Nous avons joué deux représentations à Namur et nous avons repris le spectacle quatre mois après.

La pièce a nécessité un très grand travail technique. Durant les répétitions, au lieu de travailler sur le jeu, nous étions dans la patience. Ça m’a mis en fureur. J’étais dans un rapport de cinéma.

Sauf qu’au cinéma, une fois qu’on a fait la prise, elle est faite. Au théâtre, il faut être suffisamment aguerri pour reprendre et réinventer son rôle. C’était une grande contrariété. Et puis, lorsqu’on

joue Herrenstein, on a la chance de pouvoir se mettre en colère à tout moment (rires).

Quand c’est compris et qu’il n’y a pas d’ego, on peut dialoguer.

A. F. : On vient seulement de trouver le juste équilibre entre théâtralité et Cinéma. J’ai recentré, j’ai enlevé tous les éléments parasites. Le texte s’est déposé. Denis Lavant est très centré. Tout se

ré-agence.

Il y a la présence étrange, voire parasite des bonnes. Elles apparaissent comme un bloc distinct, presque un ballet. Comment avez-vous abordé le travail avec les interprètes ?

A. F. : J’ai compris récemment leur statut. C’est le bas de l’échelle. Dans la pièce, le plus fort se venge du plus faible et ainsi de suite. Les bonnes, c’est l’enfer de la gouvernante, leur condition est

misérable. Mais elles participent de cet enfer, aussi.

D. L. : Et dans le même temps, elles sont spectatrices de la folie d’Herrenstein. Ce sont des témoins.

Il est rare pour un comédien d’avoir une carrière à la fois cinématographique et théâtrale, aussi intense. C’est votre cas, Denis Lavant. Est-ce que ça toujours était une

évidence pour vous d’avoir ces allers-retours ?

D. L. : Je n’aime pas le mot " carrière ". Ce mot n’a jamais rien signifié pour moi. " Faire carrière au cinéma " n’a jamais été un évidence, avec tout ce que ça implique en termes de confort et

d’ascension.

J’ai toujours éprouvé la nécessité de revenir à l’essentiel, aux planches, au théâtre, au spectacle vivant. C’est ma première impulsion. J’ai voulu devenir comédien pour faire du théâtre et même du

théâtre forain. Je n’ai jamais projeté de faire du cinéma, ça n’a jamais été mon ambition. Il m’est tombé dessus par accident. Et je ne le regrette pas, j’ai rencontré de très grands artistes comme

Leos Carax.

Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir faire du cinéma et même d’avoir une image qui perdure et qui voyage à l’étranger.

Je pense que mon travail au cinéma s’enracine aussi dans l’artisanat du théâtre, dans mon travail de comédien qui se remet constamment en question. Le théâtre est la principale dignité du

comédien.

Le comédien a la responsabilité, soir après soir, de jouer le pièce, de garder le cap. Ce n’est pas confortable du tout ! Parfois, je me dis qu’il serait plus confortable de " faire carrière " dans le

cinéma ou la série télé (rires).

Là, cela me fait grand plaisir de travailler avec une équipe de comédiens, d’être ensemble. On cherche ensemble pendant les répétitions et on trace après. Le cinéma peut être une très grande

solitude. En même temps, pour moi, c’est fondamentalement le même travail mais pas sur le même mode.

Le cinéma, c’est une drôle de chose. On rencontre davantage l’autre à travers le personnages qu’on joue. Chaque jour, on cherche une facette, un moment de jeu du personnage. Et l’autre est en

face. Souvent, on ne se connaît pas. Parfois, il arrive qu’on se rencontre sur des moments émotionnels de jeu.

Et puis, au cinéma, le mode de jeu n’est jamais très clair. Est-ce du premier degré ou non ? Hier soir, une amie m’a dit : " Il y a là quelque chose de très jubilatoire. Lorsque tu joues ton

personnage, on sent ton plaisir de comédien ". Pour moi, cette dimension est très importante ! Et elle ne démystifie rien.

Au cinéma, les comédiens veulent tellement être dans UNE VÉRITÉ. Certains metteurs en scène vous conditionnent à être les personnages, à la manière dégradée de l’Actor Studio ou de la

méthode de Stanislavski, à être complètement dans le moule du personnage. Il n’y a même plus le plaisir du jeu.

Dans les pièces, il y a ce grand plaisir-là. Ça respire. Dans le théâtre, il y a quelque chose de profondément sain, c’est pourquoi j’y reviens toujours. Il n’y a pas de duperie.

Au cinéma, même le public se laisse prendre au piège, il voit tellement le comédien jouer un rôle. Et il y a tellement d’intoxication : tel comédien EST ce personnage-là. Alors que ce n’est pas vrai,

il joue.

Au théâtre, on a vraiment conscience de l’artisanat. Elle est vraie pour le public, aussi. Une passerelle existe, le public accepte que l’autre joue, il accepte de croire. Et le comédien croit qu’il joue

WEBMEDIA

THEATREROYALDENAMUR

Ref:10222

©auxipress•+3225146491•[email protected]•www.auxipress.be

4

/

5

aussi. Il est presque dans un phénomène d’auto-persuasion, d’auto-hypnose.

Il y a plusieurs niveaux de conscience lorsqu’on est sur scène. On est à la fois pris dans le flux et aux commandes du personnage.

On est dans l’abandon, dans quelque chose qui circule et dans le même temps, on est au fait, on est dans une conscience affûtée de tout, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Pourtant on ressent cette qualité-là dans le cinéma de Leos Carax…

A. F. : Oui. Dans le film Holy Motors…

D. L. : Oui, mais c’est après… Le tournage des Amants du Pont-Neuf a été conflictuel à cause de la peur que ça ne soit pas " vrai ", pas " authentique ". Il fallait plonger dans la misère sociale.

Et j’y allais à fond comme un imbécile et dans le même temps, je me révoltais. Mais je ne regrette rien. C’était une expérience, elle m’a permis de comprendre certaines choses et d’en

appréhender d’autres. J’ai avancé. Mais j’étais tellement dedans que je ne me souviens plus avoir tourné certaines scènes (rires).

Je n’avais plus la distance nécessaire entre moi et la dépression du gars qui est dans la rue. Alors que je n’étais pas à la rue.

C’est une expérience limite. Elle m’a fait comprendre aussi à quel point, il est vain de vouloir expérimenter le personnage pour être le personnage.

Pour moi, il y a une part d’imaginaire qui travaille. Et elle est l’outil principal du comédien. Elle permet de projeter et de se projeter dans des états. Bien évidemment, plus on a de vécu, plus on

contient d’états émotionnels. Et ils peuvent être très lointains au regard de l’émotion artistique éprouvée à travers des lectures, des tableaux, des films ou des rencontres. Mais on n’est pas obligé

de vivre dans la rue pour jouer un clochard et de se brûler.

Holy Motors, c’est une autre étape. C’est le pas franchi, c’est passer de Stanislavski à Brecht, c’est passer de " coller au personnage " à " la distance brechtienne ", ravissante. Et surtout, Leos

Carax et moi, avons gagné en confiance. Notre rapport de confiance s’est affirmé complètement sur le tournage d’Holy Motors. Il y a là une composition de personnage affirmée.

A. F. : Pour moi, c’est la sublimation du jeu.

D. L. : Oui. Comme dirait Bacon, l’authentique, la sincérité apparaît encore plus lorsqu’elle est entourée d’artifices. Il y a cette dialectique.

A. F. : Le film est sublime. Il est très rare dans un film que le jeu soit présent à ce point dans sa dimension de jeu. Au théâtre, il est plus fréquent d’être témoin de cette invention, au présent,

magnifique, magique et différente, tous les soirs. Je trouve qu’Holy Motors cherche ces glissements. J’adore ce film, c’est un chef-d’œuvre absolu.

Elisabeth II se termine par une scène de destruction qui a presque une tonalité irréelle avec l’apparition muette de la Reine Elisabeth II.

A. F. : C’est la fin du cauchemar. La Reine Elisabeth II, c’est une espèce de Deus Machina, c’est la mort.

D. L. : Herrenstein parle d’elle comme de l’épouvante.

Quelques mots sur vos projets ?

D. L. : Mon futur projet, c’est d’aller pêcher la crevette au Texas (rires). C’est un peu incongru. Austin Lynch (ndl le fils de David Lynch) a réalisé une sorte de documentaire-fiction avec

notamment l’actrice Aurore Clément. Il veut que j’interprète un peintre qui rêve de devenir hermaphrodite et qui a pour gagne-pain et passe-temps : la pêche à la crevette (qui est d’ailleurs

hermaphrodite). Ce peintre avait la réputation de pressentir en peignant, l’endroit où était le banc de crevettes. Je vais donc aller pêcher la crevette au Texas. Et cela fait rire tout le monde car tout

le monde pense qu’il n’y a que le désert au Texas.

Et on m’a proposé une journée de tournage à Ostende. Je ne me souviens plus du nom des deux réalisateurs, mince (rires). J’ai accepté. Je trouve plaisant d’accueillir les personnes qui vous

proposent des petites aventures.

Et il y a le théâtre, bien sûr. Je joue trois pièces en même temps : Faire danser les alligators sur la flûte de pan mis en scène par Ivan Morane, Elisabeth II mis en scène par Aurore Fattier et

Les Fourberies de Scapin mis en scène par Marc Paquien

A. F. : Oui, Denis Lavant et moi, allons nous lancer dans Hamlet !

Entretien réalisé par Sylvia Botella le 12 novembre 2015 au Théâtre Varia à Bruxelles

Elisabeth II de Thomas Bernhard mis en scène par Aurore Fattier du 17 au 21 novembre 2015 au Théâtre de Liège, du 1er au 5 décembre 2015 au Théâtre de Namur, du 27 au

29 janvier 2016 au Manège de Mons.

WEBMEDIA

THEATREROYALDENAMUR

Ref:10222

©auxipress•+3225146491•[email protected]•www.auxipress.be

5

/

5

1

/

5

100%