Analyse des stratégies de communication et de coopération

__________________________________________________________________________________

Vol. 4, no 2, automne 2000 Interactions

Analyse des stratégies de communication et de

coopération utilisées par le médecin dans douze

consultations médicales de routine21

Michèle-Isis Brouillet et Marie-Yolande Bujold

Université du Québec à Montréal

RÉSUMÉ

À partir d’une analyse de la communication patient/médecin dans douze consultations

médicales de routine, le présent article vise à identifier les stratégies de communication

utilisées par des médecins et la présence de la coopération dans leurs dialogues. Les

résultats de l’étude montrent que les stratégies de communication les plus utilisées sont

l’information (52%) et la facilitation (49%), que la stratégie la moins utilisée est l’entretien

(0.6%) et qu’il y a peu de coopération dans les douze cas étudiés car un seul dialogue

franchit le seuil requis de 35 %. Le manque de mobilité dans l’utilisation des stratégies

peut expliquer l’état de la coopération présente dans l’étude et jouer un rôle important

dans l’intégration de changements d’habitude de vie ou autres consignes présentées au

patient par le médecin.

CONTEXTE

Dans le domaine de la santé, on constate des changements majeurs affectant la

communication médicale aussi bien pour les patients que pour les médecins. Par

exemple, on constate une attitude plus active des patients dans l’affirmation de

leurs besoins lors des interactions avec les médecins (Wiles et Higgins, 1996;

Stewart et Weston : voir Stewart, Brown, Weston, Mc Whinney, McWillam

Freeman,1995). On remarque également la présence d’un problème de

communication joint à la présence d’une erreur technique, c’est-à-dire une

21 Nous remercions l’Équipe de recherche en médecine familiale de la Cité de la Santé de Laval pour

avoir contribué au financement de la recherche et, plus particulièrement, le Dr Marie-Thérèse Lussier

qui a accepté qu’une étude secondaire puisse être menée à partir de la recherche qu’elle avait réalisée

sur la détresse psychologique en médecine générale.

80 Analyse des stratégies de communication et de coopération

__________________________________________________________________________________

Vol. 4, no 2, automne 2000 Interactions

négligence ou une erreur médicale reliée à l’expertise du médecin, dans

plusieurs des poursuites contre les médecins soit à peu près 70 % (Beckman,

Markakis, Suchman et Frankel, 1994; Levinson, Roter, Mulloly, Dull et

Frankel,1997). Les problèmes de communication demeurent une source

importante d’insatisfaction des patients selon des enquêtes menées aux États-Unis

(Finocchio et al., 1995) et au Québec (Robert, 1999). La récurrence de cette

insatisfaction suscite l’intérêt d’explorer les recherches menées sur ce sujet.

Dans le cadre d’une recherche plus large portant sur la fréquence, le contenu, les

stratégies utilisées par des médecins généralistes (Beaudoin, Lussier, Gagnon,

Brouillet et Lalande, 1999), notre étude a analysé les stratégies de communication

naturellement utilisées par les médecins, dans le but de connaître si celles-ci

pouvaient favoriser la présence de la coopération telle que proposée par St-

Arnaud. Notre recherche participe ainsi à l’amélioration des communications

professionnelles des médecins généralistes en proposant une méthode pour

l’analyse des stratégies de communication lors de leurs consultations de routine.

La recherche s’inscrit également dans une démarche de connaissance des

conditions de communication permettant de faciliter l’adhésion des patients à des

prescriptions médicales vitales pour leur bien être. Que l’on pense aux problèmes

cardiovasculaires, aux problèmes d’obésité ou de consommation de cigarettes.

RECENSION DES ÉCRITS

Depuis 1990 il y a eu un effort important de recherches au sujet de la

communication patient/médecin (Simpson, Buckman, Stewart, Maguire, Lipkin,

Novack et Till, 1991; Northouse et Northouse, 1992; Chugh et Lockyer, 1995;

Boon et Stewart,1998). L’une des directions de recherche propose une série de

modèles de communication clinique (Health Beliefs Model, le Reinforcement

Expectancy Theory, le Tri-Function Model of the medical interview) pour encadrer

la communication dans les relations de soins (Suchman, Markakis, Beckman et

Frankel, 1997; Morgan et Winter, 1996). Ainsi, l’introduction de la méthode du

“ patient centered medicine ” amène une transformation de la vision traditionnelle

de la consultation médicale. En effet, l’approche traditionnelle vise à interpréter

les signes et les symptômes du patient en terme de pathologie physique alors que,

dans la méthode centrée sur le patient, le médecin vise à comprendre les idées, les

sentiments et les valeurs du patient par le biais de l’utilisation de techniques de

communication (McWhinney, 1989). La définition suivante de la relation

patient/médecin illustre ce changement : “ Une relation négociée dans laquelle

Analyse des stratégies de communication et de coopération

__________________________________________________________________________________

Vol. 4, no 2, automne 2000 Interactions

81

chacun des acteurs a l’opportunité d’influencer la relation ” (Wiles et Higgins,

1996; p.351). Cette relation a pour objet de définir un problème, d’établir les

objectifs d’un traitement et d’identifier les rôles qui seront tenus par le médecin et

le patient à l’intérieur de cette relation (Stewart, 1995).

Dans le champ des communications interpersonnelles plusieurs approches

permettent de se centrer sur la complexité du dialogue médical en tenant compte à

la fois du contexte du dialogue étudié, des interactions mêmes et du milieu naturel

des échanges (Bateson, 1972; Goffman, 1974; Cosnier, Grosjean et Lacoste,

1993). Winkin (1981) propose même une métaphore pour illustrer la spécificité de

la rétroaction22, concept essentiel à toute théorie de la communication, il s’agit de

la métaphore de l’orchestre; la communication y est conçue comme un système à

multiples canaux auquel l’acteur social participe à tout instant. En sa qualité de

membre d’une certaine culture, il fait partie de la communication, comme le

musicien fait partie de l’orchestre. La consultation médicale est un lieu qui peut

répondre à cette métaphore dans la mesure ou l’accent est mis sur la circularité des

échanges a contrario du modèle de la théorie classique de la communication qui

est un modèle linéaire.

En effet, il y a bien deux acteurs sociaux qui participent, tant au plan du contenu

qu’à celui de la relation, à l’atteinte d’une cible commune par les échanges qu’ils

entretiennent et ce, en tenant compte des différents contextes qui encadrent la

relation médicale. On ne parle pas ici de situations d’urgence mais de situations où

il y a une consultation pour un bilan de santé ou pour un suivi régulier, que ce soit

en cabinet privé ou dans une clinique. De plus, la spécificité de la consultation

médicale doit être prise en compte. La consultation vise le partage d’information

et la facilitation des effets thérapeutiques, elle se déroule au moins en trois temps :

l’anamnèse qui ouvre l’entrevue en cueillant les faits concernant l’histoire

médicale du patient et la définition du problème; l’examen physique qui permet de

tester la définition du problème, et la conclusion qui inclut l’annonce du

diagnostic, la négociation du plan de traitement (prescription), la planification du

suivi et la fermeture. C’est dans ce contexte précis de la pratique professionnelle

22 La notion de feed-back (ou rétroaction) provient de la cybernétique; d’abord appliqué à la

machine, le concept s’est étendu aux interactions humaines. Littéralement, il s’agit d’un retour

d’information à la source émettrice, ce qui permet de corriger l’acte suivant selon le sens désiré

ou le besoin. Dans un échange entre un émetteur et un récepteur, l’envoi d’un message initial est

suivi d’une réponse du récepteur qui constitue un second message dont une partie sera une

rétroaction au message initial. Ainsi chaque interlocuteur exerce un contrôle sur l’autre par la

rétroaction.

82 Analyse des stratégies de communication et de coopération

__________________________________________________________________________________

Vol. 4, no 2, automne 2000 Interactions

en médecine familiale que se situe notre étude. Souvent, à l’étape du diagnostic et

de la prescription, le médecin se trouve dans la situation où la réussite des soins

exige la participation active du patient. Ainsi, le médecin a besoin en quelque sorte

de la coopération de celui-ci pour atteindre son objectif clinique.

Dans cette optique, des chercheurs dans le domaine de la santé ont tenté

récemment de développer la notion de “ compétence ” dans la communication

patient/médecin en s’appuyant sur les méthodes centrées sur le patient (Stewart,

1995), sur la communication relationnelle (O’Hair, 1989; Cecil Wigginton, 1998)

et sur la “ compétence d’action ” (Hellstrom, 1998).

C’est la voie que nous allons suivre, car la compétence d’action permet de

recadrer les recherches. Dans le champ des communications interpersonnelles les

travaux d’Argyris (1962) et ceux d’Argyris et Schön (1974) vont permettre de

poursuivre le développement de cette piste de recherche qui vise l’efficacité de

l’action par une meilleure maîtrise des stratégies communicationnelles présentes

lors des consultations médicales considérées ici comme des dialogues (Roter et

Frankel, 1992; Abramovitch et Schartz, 1996).

Peu d'auteurs ont utilisé la science action (Argyris, Putman et McLain Smith,

1985; St-Arnaud, 1995) pour mener des recherches sur les stratégies de

communication des médecins dans leurs échanges avec leurs patients. Dans le

cadre de cette approche, la compétence communicationnelle ne consiste pas à ne

pas faire d’erreurs mais plutôt à les corriger rapidement, dans le feu de l’action. En

effet, il est possible de corriger “ in vivo ” l'effet de la communication sur le

patient et d'orienter ainsi le dialogue vers l'efficacité et la satisfaction, aussi bien

au sujet des prescriptions qu'au plan de la communication avec ce patient. Cette

manière de procéder s'appelle la praxéologie (St-Arnaud) et repose sur une vision

de la coopération avec le patient où les habiletés interpersonnelles du médecin

jouent un rôle crucial. La praxéologie est “ une démarche structurée visant à

rendre l'action consciente, autonome et efficace ” (St- Arnaud, p. 19). Son but est

de fournir à tout professionnel des moyens d'améliorer sa pratique quotidienne en

faisant l’analyse de ses dialogues. L’originalité de notre étude consiste à utiliser

cette grille d’analyse comme méthode de recherche.

À notre connaissance, c’est la première fois que la grille d’analyse d’un dialogue

élaboré par St-Arnaud (1995) est utilisée comme méthode d’analyse des

consultations médicales.

Analyse des stratégies de communication et de coopération

__________________________________________________________________________________

Vol. 4, no 2, automne 2000 Interactions

83

LE MODÈLE DE LA COMMUNICATION COMME CADRE

DE RÉFÉRENCE

Ce modèle descriptif de la communication repose sur quatre fonctions auxquelles

sont associées quatre stratégies : la réception, la facilitation, l’entretien et

l’information. Ainsi “ tous les comportements d’un acteur, dans un dialogue, sont

considérés comme des façons d’exercer ces différentes fonctions ” (St- Arnaud,

1995, p. 89). Par exemple, le médecin exerce la fonction de réception par son

comportement non verbal lorsqu’il écoute le patient. Si le médecin amène le

patient à lui fournir des renseignements, il exerce alors la fonction de facilitation.

Lorsque le médecin donne des indications sur ce qui se passe entre lui et le patient,

il utilise la fonction d’entretien et il utilise la fonction d’information quand il

fournit des avis concernant l’objet de la rencontre. L’ensemble des moyens mis en

œuvre pour exercer une fonction donnée forme la stratégie liée à cette fonction.

La stratégie de facilitation joue un rôle majeur car elle suscite la participation. Elle

temporise les moments de désaccords qui peuvent survenir entre le médecin et le

patient au cours des échanges. Elle se fait par une écoute active et recherche cinq

classes d'information: la verbalisation générale (F); la verbalisation de faits (f); la

verbalisation des ressentis (a); la verbalisation des idées (r) et la verbalisations des

intentions (i).

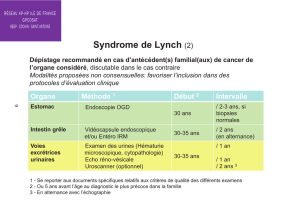

Tableau 1 Stratégies de communication

Reception (R)

• L'écoute contribue à créer un climat de confiance, où

l'interlocuteur est encouragé à fournir l'information

nécessaire à l'atteinte des buts poursuivis.

Facilitation (F) • Le praticien intervient verbalement pour encourager

l'interlocuteur à introduire de nouvelles informations dans

le système même si l'objectif est toujours de recevoir de

l'information.

Entretien (Er) • Le praticien se préoccupe de la façon de procéder ou de

communiquer. Il est alors centré sur le processus de

communication plutôt que sur le contenu informationnel.

Information (Ic) • Le praticien insère lui-même du contenu dans la

conversation. Ce contenu peut aussi bien être une opinion

(personnelle ou pratique) qu'un argument ou des

connaissances personnelles.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%