Chapitre 3

Repères dans le manuel: chapitre 5 (pp. 138-167)

Cadre et problématiques :

Il s’agit de décrire et comprendre les nouvelles logiques d’organisation de l’espace économique français. C’est

l’occasion de mettre en avant le rôle primordial d’un type d’acteur dans le développement des territoires français : les

entreprises avec des stratégies qui leurs sont propres qui influent sur les dynamiques des territoires.

La question est abordée par le cas d’« un territoire de l’innovation » si possible proche de votre lieu de vie puis par

deux thèmes plus généraux sur les « espaces de production agricole », et sur les relations entre « mondialisation et

dynamiques de localisation des activités » qui est traité sous forme de composition. L’étude de cas peut déboucher

sur la réalisation d’un schéma pour le Bac et le thème du chapitre sur un croquis à l’échelle française.

Il n’y aura pas de partie de cours sur l’agriculture mais elle est intégrée à la composition et au croquis. On peut

approfondir par une page indiquée du cours du manuel.

Problématiques : voir manuel p. 112

- Comment la mondialisation modifie-t-elle les logiques d’implantation des activités ? Quels territoires semblent

disposer des meilleurs atouts dans ce cadre ? Quels territoires semblent au contraire moins avantagés ?

- Comment les logiques de la mondialisation modifient-elles l’organisation de l’espace économique français ?

Vocabulaire, notions : espace productif p. 158, pôle de compétitivité, cluster p 150 et p. 158, PAC p. 156. FTN (ou FMN), régions

transfrontalières, innovation, synergie, technopôles/technopole, interfaces, centre d’impulsion, délocalisations.

PLAN DU COURS ET PRINCIP ALES REFERENCES DOCUMENTAIRES (Manuel et distribués)

« L’essentiel pp. 158-159 ».

1. Etude de cas sur Grenoble et schéma d’un territoire de l’innovation

Etude pp. 142-145

2. Composition : Les espaces productifs français dans la mondialisation

I / Les nouvelles logiques de localisation des activités productives

A) Les espaces français influencés par de nouveaux acteurs de l’économie

B) Des espaces qui recherchent la compétitivité

II / Les espace productifs bien intégrés dans la mondialisation

A) Le poids croissant des principales métropoles

B) Les littoraux avec un rôle d’interface

C) Certains espaces ruraux arrivent également à s’intégrer (Approfondir l’agriculture avec le cours p. 156)

III / Les espaces productifs moins intégrés à la mondialisation

A) Des espaces peu concurrentiels

B) Des espaces enclavés

3. Croquis sur les espaces productifs

Voir aussi le croquis p 159

Aménager et développer le territoire

Chapitre 3

La dynamique des espaces productifs dans la mondialisation

À l’heure où l’innovation s’incarne dans des « pôles de compétitivité » et des clusters, le cas grenoblois est exemplaire,

car il a été pionnier en la matière, avec une double caractéristique :

– une synergie précoce entre l’industrie et l’université ;

– une spécialisation de son territoire dans quelques secteurs de pointe.

Pages 142-143

1. L’originalité réside dans l’ancienneté des relations entre l’industrie et l’université, à travers une recherche appliquée.

2. La spécialisation industrielle opérée à Grenoble a préparé l’apparition des clusters.

3. Avec le développement des activités de constructions mécaniques et électriques, l’agglomération grenobloise a

connu une forte croissance démographique au début du XXe siècle. Entre 1954 et 1975, cette hausse de la population

s’est poursuivie, à un rythme annuel moyen de 3,6 %, Grenoble bénéficiant d’un nouvel essor économique grâce à

l’implantation d’usines de fabrication de composants électroniques (la première en 1955) et à la création d’un

laboratoire du Commissariat à l’Énergie Atomique en 1962. Depuis 1975, le rythme de croissance démographique a

nettement ralenti dans l’agglomération grenobloise.

Comme toute grande ville, la croissance a pris la forme de la périurbanisation, encore accentuée par le cloisonnement

du relief, allongeant les distances. Dans un rayon de 8 km autour de Grenoble, le solde migratoire est négatif alors qu’il

est positif dans un rayon de 8 à 30 km. Entre 1990 et 1999, le territoire enregistre un déficit migratoire de 13 300

individus avec le reste de l’aire urbaine de Grenoble et de 1 800 avec celle de Voiron.

Pages 144-145

1. Minalogic s’insère doublement dans l’écosystème grenoblois : dans la tradition de coopération entre l’industrie et

l’université et dans le développement des clusters.

2. Minalogic est un pôle de compétitivité dédié aux micro-nanotechnologies et au logiciel embarqué ; son objectif

majeur est de constituer l’un des trois centres mondiaux consacrés aux puces miniaturisées intelligentes.

3. Le pôle est un conglomérat qui rassemble des structures diverses, et fait travailler ensemble des entreprises privées,

des laboratoires de recherche publique, des organismes de développement économique, etc. L’une de ses originalités

est la part très majoritaire des PMI, même si, en chiffre d’affaires, les grandes entreprises (comme ST Microelectronics

: société de droit néerlandais mais de capital franco-italien, leader dans les semi-conducteurs) dominent largement.

4. L’aire urbaine grenobloise est un territoire de l’innovation en compétition à l’échelle mondiale :

– un territoire : l’agglomération grenobloise, au pied du Vercors, de la Chartreuse et de Belledonne, qui, depuis les

années 1950, allie dynamisme économique et qualité de vie ; la croissance démographique, bien que récemment

ralentie, s’est traduite par une forte progression de la périurbanisation, dans la cluse de Grenoble (vers Voiron) et dans

le Grésivaudan (Crolles est à 20 km du centre de Grenoble).

– Les éléments ayant favorisé l’émergence de la capacité d’innovation sont à rechercher dans la tradition grenobloise

de synergie entre l’industrie et l’université, tout au long du XXe siècle, et, plus récemment, dans le développement de

clusters spécialisés dans les industries de pointe et la coopération entre entreprises de nature et de tailles très

différentes.

– Le bilan de cette dynamique : l’aire urbaine grenobloise est désormais le support d’un pôle de compétitivité de niveau

mondial ; elle renforce son attractivité à l’échelle nationale et internationale. Mais l’inégale dynamique de

l’agglomération pose problème avec un déclin relatif de la zone centrale et une progression périphérique qui se traduit

par l’allongement des temps de transport et un étalement urbain préjudiciable à un développement durable bien

compris.

Composition : Les espaces productifs français dans la mondialisation

La France est la deuxième puissance économie en Europe après l’Allemagne et la cinquième dans le monde. Elle compte des

firmes puissantes avec quelques secteurs industriels brillants et possède une très bonne position dans l’agriculture et les services.

C’est un pays très attractif pour les investissements qui joue un rôle de premier plan dans la mondialisation Ce processus de

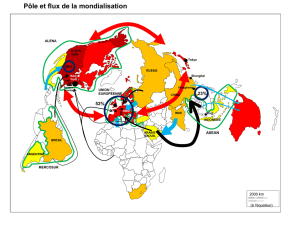

relations intenses entre les régions du monde par l’explosion des échanges, favorisé par l’ouverture des frontières et le rôle des FMN

et des institutions financières, a pour conséquence la mise en concurrence accrue des territoires et des espaces productifs dont

l’organisation spatiale évolue.

Quels sont alors les effets précis de cette mondialisation sur les espaces français qui produisent les richesses ?

Pour répondre il est d’abord nécessaire d’analyser les nouvelles logiques de localisation des activités productives puis d’étudier

successivement les espaces et les lieux productifs favorisés par la mondialisation et ceux qui demeurent plus en marge.

I / Les nouvelles logiques de localisation des activités productives

A) Les espaces français influencés par de nouveaux acteurs de l’économie

Les nouveaux acteurs de la mondialisation encouragent le redéploiement géographique à l’échelle internationale. Les stratégies

mondiales des FTN (ou FMN) et des acteurs financiers ont pour effet d’intégrer les acteurs nationaux dans une Nouvelle Division

Internationale du Travail. La recherche du meilleur coût possible de production se traduit par des délocalisations, notamment dans

des secteurs comme la sidérurgie, l’automobile ou le textile. Les pertes d’emplois importantes dans ces secteurs, et dans l’industrie

en général, sont aussi liées à la tertiarisation et aux gains de productivité (mécanisation, robotique etc.).

Mais les firmes françaises, notamment dans les services, se lancent à la conquête de nouveaux marchés en dynamisant certains

espaces productifs français. Dans le même temps, les acteurs mondiaux privilégient aussi la France qui demeure bien placée pour la

réception d’IDE (investissement directs à l’étranger) avec des FMN créant des filiales en France, rachetant des entreprises (50

milliards d’euros en 2009 pour 30 000 emplois).

Les acteurs nationaux et publics (entreprises, Etat etc.) perdent donc en partie le contrôle de la localisation des activités. Le

développement des régions transfrontalières (en Rhône-Alpes, en Lorraine, en Alsace, dans le Nord avec des Eurorégions) illustre

ces nouvelles logiques qui valorisent les inégalités fiscales et les complémentarités économiques.

B) Des espaces qui recherchent la compétitivité

L’ouverture des frontières accentue la mise en concurrence des espaces productifs avec de nouvelles logiques de localisation qui

ne privilégient plus les ressources naturelles ou l’abondance de la main-d’œuvre mais plutôt une plus grande compétitivité par

l’innovation, la logistique et l’environnement.

L’innovation est au cœur des nouvelles stratégies. Le choix de privilégier l'économie de la connaissance est européen (stratégie

Europe 2020 adoptée en 2010). Le but des nouveaux aménagements est de rechercher les effets de synergie, donc les connexions

entre les entreprises et entre les entreprises et la recherche (universités, laboratoires). De nouveaux territoires de l’innovation

s’installent avec les technopôles (Sophia Antipolis, ZIRST Meylan) à proximité des métropoles, ou les pôles de compétitivité

(logique de cluster) qui peuvent parfois recomposer plusieurs territoires à l’échelle régionale.

La mise en concurrence des territoires favorise ceux qui sont les mieux connectés aux marchés européens et mondiaux. Le

succès de Sophia Antipolis doit beaucoup à l’aéroport de Nice et aux liaisons autoroutières. Les liaisons avec le centre-ville des

métropoles sont essentielles : pour Paris il existe un vaste débat sur les tracés des nouvelles liaisons métropolitaines du Grand Paris

et le problème d’un certain enclavement du technopôle de Saclay. A une autre échelle, les espaces productifs français bénéficient de

la position centrale du pays dans la partie la plus riche de l’UE (premier marché mondial avec 320 millions de riches consommateurs

dans la zone euro) et de réseaux de communications performants connectés à l’Europe et au monde (Aéroports, LGV,

autoroutes).La mondialisation valorise les interfaces : aéroports (cas de Roissy), ports dans le cadre de la littoralisation mais aussi

des plate-formes multimodales, donc tous les lieux connectes aux marchés européens et mondiaux.

Les acteurs économiques privilégient également la qualité de vie. La recherche d’« effets Sud » favorise les périphéries du Sud et

de l’Ouest qui font valoir leur environnement pour accueillir les professions supérieures qui travaillent dans les technopôles.

Les espaces productifs français s’insèrent globalement bien dans le jeu de la compétition mondiale, car la France est très ouverte.

Sa population active est bien formée, ses services publics sont de qualité et le pays jouit d’une réputation de bonne qualité de vie.

Mais il existe, malgré tout, de grands contrastes régionaux.

II / Les espace productifs bien intégrés dans la mondialisation

A) Le poids croissant des principales métropoles

La mondialisation privilégie les espaces métropolitains car elle favorise la tertiarisation de l’économie et met en avant les fonctions

les plus abstraites que la production (la recherche et le développement, la finance, les assurances) qui sont concentrées dans les

grandes villes.

En premier lieu, Paris considérée comme une des plus importantes « villes mondiales » (avec

New York, Londres et Tokyo), accueille un grands nombre de fonctions de commandement politiques et économiques (deuxième

métropole mondiale par le nombre de sièges sociaux des 500 premières FMN mondiales, bourse Euronext, quartier des affaires de

la Défense, aéroports internationaux, centres de recherche de dimension mondiale, foires et expositions internationales). La capitale

possède une image et d’une réputation mondiale (monuments, loisirs…) qui en font un des premiers lieux touristiques de la planète.

Une dizaine d’autres métropoles comme Lyon, Marseille, Toulouse et Lille peuvent prétendre être des espaces productifs

mondialisés. Leur concentration de fonctions productives et leur ouverture internationale leur permet d’être des centres d’impulsion

régionale qui dirigent les recompositions spatiales territoriales aux alentours à partir d’axes d’échanges, comme entre Lyon et

Genève.

A une plus grande échelle, ces concentrations d’activités de décision provoquent la création de nouveaux quartiers d’affaires et de

technopôles dans le centre ou en périphérie : paysage de CBD avec les hauts immeubles modernes (la Défense, la Part-Dieu,

Euralille avec des centres commerciaux) ou au contraire des constructions basses dans la verdure pour les parcs technologiques, de

nouvelles infrastructures de transport. . .).

B) Les littoraux avec un rôle d’interface

La littoralisation des activités de production est le second effet spatial des nouvelles logiques de localisation liée a la

mondialisation. Les espaces productifs en situation d’interface sont privilégies pour favoriser les échanges. Les grands ports dotes

de ZIP (zones industrialo-portuaires) demeurent des espaces industriels et d’échanges stratégiques. Les nouveaux aménagements

du Havre et de Marseille renforcent le dynamisme de territoires portuaires soumis à une grande concurrence avec les ports voisins

d’Anvers ou de Gênes. . .

L’attractivité des métropoles méditerranéennes et atlantiques se confirme. Elle s’appuie sur des traditions anciennes portuaires

(Nantes et Bordeaux) ou intellectuelles (Aix-en Provence ou Montpellier) et profitent des nouvelles logiques de localisation des

activités (héliotropisme, thalassotropisme).

Les littoraux sont également d’importants espaces touristiques plus ou moins lies aux dynamiques de la mondialisation, sauf pour

la Côte d’Azur où les nouvelles élites enrichies nées de la mondialisation financière et de l’essor des pays émergents poursuivent la

tradition des séjours de très grand luxe.

C) Certains espaces ruraux arrivent également à s’intégrer

De nombreux espaces ruraux participent aussi au processus de mondialisation. La France dispose d’espaces de production

agricole intégrés aux marches mondiaux et possède la première agriculture exportatrice européenne et la deuxième au niveau

mondial. La grande culture céréalière des bassins parisiens et aquitains, les espaces d’élevage intensif bretons, les grands vignobles

de réputation mondiale (Bourgogne, Bordelais, Champagne) ou certaines cultures tropicales (ultramarins), renforcent la

spécialisation des régions agricoles. A une échelle plus précise, les acteurs privilégient les espaces aux sols de qualité, aux reliefs

plats et bien relies aux marches et aux ports. De nouveaux paysages marquent ces espaces qui ont tendance à homogénéiser les

campagnes (recul des haies, développement de l’irrigation, multiplication de nouveaux bâtiments comme les serres, les élevages

hors sol et les silos).

Les espaces touristiques de montagne sont aussi des espaces ruraux reliés aux marches extérieurs : zones urbaines dans des

régions enclavées, ils bénéficient aussi du tropisme montagnard : l’attractivité de Grenoble, Annecy et Chambéry s’explique aussi

par la proximité des grandes stations alpines.

II / Les espaces productifs moins intégrés à la mondialisation

A l’image de certains espaces montagnards, d’autres espaces productifs français demeurent en marge des marchés européens et

mondiaux. La mondialisation semble renforcer les fractures territoriales de l’espace français, les inégalités entre les régions.

A) Des espaces peu concurrentiels

Ce sont des espaces longtemps spécialisés dans des activités défavorisées par la concurrence internationale en particulier des

pays émergents. Les espaces industriels dans les anciennes régions houillères et sidérurgiques du Nord et de l’Est connaissent des

reconversions lentes et difficiles malgré certains succès comme l’implantation de Toyota à Valenciennes.

Les reconversions favorisent la tertiarisation des anciens espaces industriels et les recompositions territoriales dans le cadre de

coopérations transfrontalières comme les Eurorégions dont les effets sont limités.

La désindustrialisation des territoires se retrouve à l’échelle des métropoles qui sont aux prises avec la crise des anciennes

banlieues industrielles, comme dans le Nord-Est parisien.

Les espaces de production ruraux sont également touchés. Les régions à l’industrie diffuse, comme le Choletais (textile,

chaussure) ou la Basse-Normandie (industrie électronique), sont aussi touches par les délocalisations.

Les espaces agricoles fruitiers et maraichers du Sud de la France sont concurrencés par les marchés espagnols et italiens. Quant

aux territoires ultramarins, ils connaissent les mêmes problèmes : par exemple, les espaces touristiques antillais sont concurrencés

par ceux de la République dominicaine.

B) Des espaces enclavés

Ces nouvelles fractures par la concurrence s’ajoutent à d’autres plus anciennes : les espaces isolés, mal desservis, demeurent

plus que jamais en marge de la mondialisation. Ces espaces de déprise agricole et parfois industrielle souffrent de l’enclavement qui

les isole des flux mondialises. La diagonale du vide n’est pas la seule région à symboliser les effets des nouvelles logiques de

localisation : la Bretagne intérieure est aussi délaissée et en difficulté.

Malgré tout, quelques dynamiques sont à noter, comme l’essor des activités récréatives et touristiques « vertes » en direction des

habitants des métropoles qui considèrent ces espaces comme des réserves de nature à préserver.

La mondialisation a donc des effets spatiaux à toutes les échelles. L’ancien clivage entre la France agricole de l’Ouest et la France

industrielle de l’Est tend à s’estomper mais de nouvelles disparités ont vu le jour. Les espaces industriels et tertiaires métropolitains

ainsi que les espaces de production littoraux et certains espaces ruraux sont bien insérés dans le processus de mondialisation alors

que d’autres, plus enclavées ou soumis défavorablement à la concurrence extérieure souffrent davantage encore.

L’ouverture aux marchés mondiaux et européens suppose de dépasser une logique nationale et de penser en réseau d’espaces

productifs locaux et régionaux. Elle pose aussi le problème de l’articulation entre la politique européenne et les stratégies des FTN,

notamment dans la lutte contre les disparités.

L’enjeu de l’aménagement des territoires redevient central même s’il est de plus en plus difficile à mener. Il semble peu évident, à

l’avenir, d’arriver à gommer les inégalités de potentialités des territoires dans une logique planétaire.

1

/

4

100%