Parle-leur de batailles, de rois et d`éléphants out d`abord, il est

Parle-leur de batailles, de rois et

d'éléphants

Ce roman de Mathias Enard, publié courant été 2010,

retrace le voyage de Michel-Ange en Turquie. Il

tangue entre fiction et réalité : en effet, certains

événements qui y sont relatés ont réellement eu lieu

(le voyage de Michel-Ange n'est pas pure invention),

et les noms des personnages n'ont pas été modifiés.

Toutefois, certains faits ne s'appuient que sur

l'imagination de Enard.

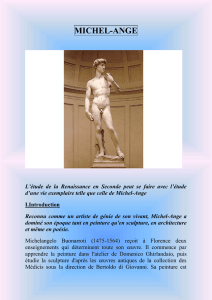

out d'abord, il est important de savoir que

Michel-Ange est un génie italien de la

Renaissance né en 1475 et mort en 1564.

Comme bon nombre d'artistes de l'époque, il avait

plusieurs vocations et talents. Il est notamment

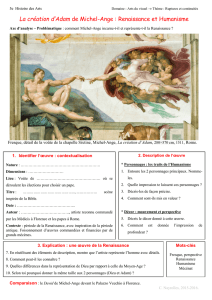

connu en tant que peintre (il a participé à la

réalisation de la décoration de la Chapelle Sixtine)

et sculpteur (son David lui a valu sa renommée).

Mais il était également poète et architecte : c'est

d'ailleurs ses talents d'architecture qui sont mis

en relief dans ce roman.

En 1505, après avoir sculpté le David,

œuvre considérée comme le symbole même de

Florence à son apogée, Michel-Ange est appelé à

Rome par le Pape Jules II, ce dernier souhaitant

que l'artiste florentin se penche sur la réalisation

de son tombeau pontifical. Néanmoins, l'homme

colérique et exigeant qu'est le pape ne cesse de

rabaisser Michel-Ange, et ne le paie pas : en plus

de ne pas gagner d'argent, l'artiste se voit obligé

de payer lui-même certaines dépenses relatives au

chantier. Il fuit donc les caprices de Jules II, ne

supportant plus de voir son talent sous-estimé à

ce point.

Au début du XVI° siècle, le sultan de

Turquie, Bayezid II, décide de construire un pont

enjambant la Corne d'Or (un estuaire de Turquie).

Il a, dans un premier temps, sollicité Leonard de

Vinci, génie de la Renaissance, mais les idées du

l'artiste ne reçurent pas l'approbation du

souverain ottoman, et ce dernier eut donc recours

à Michel-Ange. Le florentin répond donc à cet

appel, et accepte de relever le défi, d'autant plus

que de Vinci était son plus grand rival. Il voyait

par conséquent dans cette opportunité l'occasion

de surpasser aux yeux du monde son concurrent,

et de prendre sa revanche sur le pape Jules II. Le

13 mai 1506, l'italien débarque donc à

Constantinople, capitale de l'Empire turc, prêt à

relever ce défi architectural avec brio.

ichel-Ange n'était pas très beau, le front

trop haut, le nez tordu, brisé lors d'une

rixe de jeunesse, les sourcils trop épais,

les oreilles un peu décollées. Il avait sa propre

face en horreur, dit-on. On ajoute souvent que s'il

recherchait la perfection du trait, la beauté dans

les visages, c'est que lui-même en était

totalement dépourvu. Seule la vieillesse et la

célébrité lui donneront, patine sur un objet, au

départ fort laid, une aura sans pareille. C'est

peut-être dans cette frustration qu'on pourrait

trouver l'énergie de son art ; dans la violence de

l'époque, dans l'humiliation des artistes, dans la

révolte contre la nature ; dans l'appât du gain, la

soif inextinguible d'argent et de gloire qui est le

plus puissant des moteurs.

L'extrait de ce roman peut-être mis en

rapport avec la thématique «

Renaissance et humanisme » car on y

décèle parfaitement l'essence-même de l'art. L'art

apporte à l'homme tout ce dont il manque :

Michel-Ange n'est pas beau, mais ses peintures et

dessins lui offrent cette beauté dont il est

dépourvu. L'art sert de conatus à l'être humain, il

lui permet de toucher à la complétude, et apporte

à l'artiste tout ce que la Nature lui refuse.

De plus, le lecteur comprend que la

motivation d'un artiste lui vient de l'époque dans

laquelle il vit et des événements qui ont lieu tout

autour de lui. Il s'en inspire pour imposer son avis

à travers des codes et subtilités que lui seul peut

comprendre, mais qui amènent chacun à

interpréter l'œuvre à sa manière si celle-ci n'est

pas assez explicite. C'est une façon de dénoncer

des pratiques ou faits contre lesquels l'artiste

désire s'élever : dans ce roman, il est évident que

Michel-Ange veut que la construction du pont lui

apporte avant tout la reconnaissance du Pape

romain, et que ce dernier cesse d'humilier le

florentin.

Il ne faut tout de même pas oublier que

l'art, même s'il est avant tout un moyen de

compléter son imperfection humaine et de faire

entendre sa voix, est aussi la seule ressource

pécuniaire de peintres, écrivains et sculpteurs : ils

désirent donc que leurs œuvres leur rapporte le

succès escompté, et leur permettent de vivre en

bonne condition.

Cet extrait de roman reflète donc l'art tel

que Michel-Ange le percevait : on peut même

deviner que cet état d'esprit était commun à la

majorité des artistes de la Renaissance, hommes

en quête perpétuelle de perfection.

T

M

1

/

1

100%