INFORMATION TO USERS

publicité

INFORMATION TO USERS

This manuscript has been reproduced from the- microfilm master. UMI films

the text directly from the original or copy submitted. Thus,some thesis and

dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of

computer printer.

The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the

cOPY submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations

and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper

alignment can adversely affect reproduction.

ln the unlikely event that the author did not sand UMI a complete manuscr.pt

and there are missing pages, these will be noted.

Also, if unauthorizad

copyright material had to be removed. a note will indicate the deletion.

Oversize materials (a.g., maps, drawings, ch arts) are reproduced by

sectioning the original, beginning at the upper laft-hand camer and continuing

from left to right in equal sections with small overlaps.

Photographs included in the original manuscript have been reproduced

xerographically in this copy.

Higher quality 6" x 9" black and white

photographie prints are available for any photographs or illustrations appearing

in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to arder.

Bell & Howellinformatian and Leaming

300 North Zeeb Raad, Ann Arbor, MI 481œ-1346 USA

800-521-0600

NOTE TO USERS

This reproduction is the best copy available.

•

Comparaison du profil inflammatoire des souris résistantes

et sensibles à une infection endobronchique

à Pseudomonas aeruginosa

Caroline Francoeur, M.Sc.

Département de Médecine Expérimentale

Université McGill, Montréal

Septembre 1999

•

Mémoire soumis à la Faculté des Études Supérieures et de la Recherche

en vue de l'obtention du grade de Maîtrise ès Science

Cl Caroline Francoeur, 1999

•

1+1

National Library

of Canada

Bibliothèque nationale

du Canada

Acquisitions and

Bibliographie Services

Acquisitions et

services bibliographiques

395 Wellington Street

395. rue Wellington

Ottawa ON K1A ON4

Ottawa ON K1A ON4

canada

Canada

Your file VOIIlt ,.ftirenœ

Our file Notre reférencs

The author has granted a nonexclusive licence a1lowing the

National Library of Canada to

reproduce, loan, distribute or sell

copies of this thesis in microfonn,

paper or electronic formats.

L'auteur a accordé une licence non

exclusive pennettant à la

Bibliothèque nationale du Canada de

reproduire, prêter, distribuer ou

vendre des copies de cette thèse sous

la fonne de microfiche/film, de

reproduction sur papier ou sur fonnat

électronique.

The author retains ownership of the

copyright in this thesis. Neither the

thesis nor substantial extracts frOID it

may be printed or otherwise

reproduced without the author' s

penmSSlon.

L'auteur conserve la propriété du

droit d'auteur qui protège cette thèse.

Ni la thèse ni des extraits substantiels

de celle-ci ne doivent être imprimés

ou autrement reproduits sans son

autorisation.

0_612-55058-3

Canada

•

•

•

À la mémoire de Marie Curie.

À cette femme de caractère

qui a ouvert les portes

du monde scientifique

auxfemmes des générations

présentes etfutures.

•

11

TABLE DES MATIÈRES

RÉS~ABSTRACT

v

LISTE DES ABBRÉVIATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. vi

I. INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

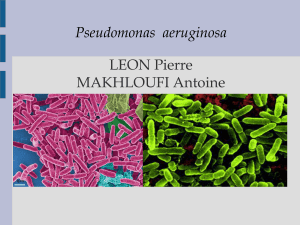

1. 1 Caractéristiques de la bactérie Pseudomonas aeruginosa

. . . . . . . . ..

1.2 Infections pulmonaires à Pseudomonas aeruginosa

1.3 Modèle murin d'infection pulmonaire à Pseudomonas

1

1

2

3

Tableau 1 Étude du taux de mortalité et de la prévalence de l'infection chez

les souris BALBlc et DBA/2 suite à une infection pulmonaire à P.

aenlginosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.4 Résistance génétique aux infections à Pseudomonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.5 Réponse inflammatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

8

1.6 Hypothèses de travail

•

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2. 1 Animaux

2.2 Bactérie

2.3 Purification des macrophages interstitiels résidants et inflanunatoires

12

12

12

13

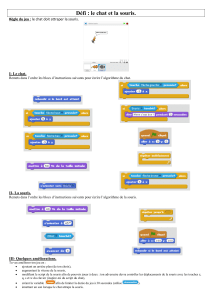

Figure 1. Courbe néphélémétrique du tsmPA dans un bouillon TSB. " 14

2.4 Isolation des macrophages péritonéaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2.5 Essai de bactéricidie in vitro

2.6 Élimination systémique de P. aeruginosa

"

2.7 Instillation intra-trachéale de Pseudomonas aeruginosa

2.8 Détermination de la population bactérienne dans les poumons

2.9 Lavage broncho-alvéolaire et numération cellulaire

"

2.10 Purification des sumageants d'homogénats

2.11 Quantification de l'IFNy par ELISA

2. 12 Quantification du TNFex par ELISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.13 Quantification de l'IL-Ip, IL-4, IL-6, IL-I0, MCP-l et GM-CSF

2. 14 Mesure du nitrite/nitrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 15 Statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . . .

•

nI. RÉSULTATS

3. 1 Implication des cellules mononucléaires

15

16

17

17

18

19

19

20

21

22

23

24

25

25

•

üi

3.2 Élimination de P. aeruginosa lors d'infections systémiques et pulmonaires . 26

Figure 2 Étude in vitro de l'implication des macrophages dans la défense

27

contre Pseudomonas aeruginosa.

Figure 3. Clairance du tsmPA dans les tissus spléniques et hépatiques après

une infection systémique par voie mtra-veineuse. . . . . . . . . . . . . 29

Figure 4. Étude in vivo de la réponse bactéricide des macrophages

pulmonaires résidants suite à une infection endobronchique à tsmP A.

... '

30

3.3 Étude du profil de la défense cellulaire lors d'une infection endobronchique

...................................................... 31

Figure 5. Étude du profil de la défense cellulaire lors d'une infection

32

endobronchique à tsmPA

3.4 Effet du TNP a sur la réponse inflammatoire chez les souris sensibles infectées

...................................................... 33

•

Tableau 2. Effet du traitement au TNFa sur l'infection endobronchique à P.

aeruginosa chez les souris sensibles DBA/2

34

3.5 Production du TNFa dans les tissus pulmonaires

35

Figure 6. Production du TNFa dans les tissus pulmonaires des souris

résistantes et sensibles infectées par le tsmP A. . . . . . . . . . . . . . . 36

3.6 Étude de la production des médiateurs impliqués dans la cascade du TNF . 37

3.6.1 Production de monoxyde d'azote dans les tissus pulmonaires .... 37

Figure 7. Production de nitrite/nitrate dans le tissu pulmonaire suite à une

infection endobronchique à tsmP A.

. . . . . . . . 38

3.6.2 Production d'IFNy dans les tissus pulmonaires

3.6.3 Production d'IL-lP dans les tissus pulmonaires

39

40

Figure 8. Production d'IL-lp dans les tissus pulmonaires de souris résistantes

et sensibles infectées par le tsrnP A par voie intra-trachéale. .... 41

3.6.4 Production d'IL-6 dans les tissus pulmonaires

•

42

Figure 9. Production d'IL-6 dans le tissu pulmonaire de souris résistantes et

sensibles suite à une infection endobronchique avec le tsmPA. . . 43

•

iv

3.6.5 Production d'IL-4 dans les tissus pulmonaires

44

Figure 10. Production d'IL-4 dans les tissus pulmonaires des souris

résistantes et sensibles infectées par voie intra-trachéale avec le

tsmPA.

45

3.6.6 Production d'IL.. 10 dans les tissus pulmonaires

3.6.ï Production de MCP-I dans les tissus puJrnonaires

46

46

Figure II. Production d'IL-IO dans les tissus pulmonaires des souris

résistantes et sensibles infectées par voie intra-trachéaIe avec le

tsmPA.

47

Figure 12. Production de MCP-I dans les tissus pulmonaires de souris

résistantes et sensibles infectées avec le tsmPA. . . . . . . . . . . . . . 49

3.6.8 Production de GM-CSF dans les tissus pulmonaires

•

50

Figure 13. Production de GM-CSF dans les tissus pulmonaires de souris

résistantes et sensibles suite à une infection intra-trachéale avec le

tsmPA

51

Tableau 3 Comparaison du profil inflammatoire des souris résistantes et

sensibles en réponse à une infection endobronchique au tsmP A . 52

IV DISCUSSION

53

V CONCLUSION

75

Figure 14. Représentation schematique du mécanisme de défense pulmonaire contre Pseudomonas aeroginosa.

77

•

RE~RCIEMENTS

78

BIBLIOGRAPInE

79

•

•

•

v

RÉsUMÉ

Dans un modèle murin de résistance et de sensibilité à une infection pulmonaire à

Pseudomonas aeruginosa (PA), nous avons étudié le profil inflammatoire induit par la

bactérie au cours de la phase précoce de l'infection. Cette étude nous a permis d'identifier

certains mécanismes pouvant être responsables du phénotype de résistance à une infection

endobronchique. Nous avons d'abord démontré que le recrutement neutrophilique dans

l'espace alvéolaire joue un rôle crucial dans la défense contre PA. Cet influx de neutrophiles

se produit plus rapidement chez les souris résistantes (BALB/c) que chez les souris sensibles

(DBAJ2) et coïncide avec le début de la clairance de l'infection. De plus, la production de

TNFa est plus grande chez les souris BALB/c que chez les souris DBAJ2 et semble médier

l'expression de chirniokines responsables du recrutement des neutrophiles. Lorsque les souris

sensibles sont traitées au TNF au moment de l'infection, on observe un recrutement accru de

neutrophiles sans changement dans l'éradication bactérieJUle. La prduetion d'IL-IO et de

GM-CSF semble aussi être augmentée dans les poumons des souris résistantes. Ces cytokines

pourraient induire une meilleure activation des neutrophiles en les protégeant contre l'effet

cytotoxique des exotoxines bactériennes et en retardant l'activation des gènes apoptotiques

(voie de Fas). Le TNFct, Pa-lO et le GM-CSF pourraient devenir des cibles thérapeutiques

intéressantes pour le traitement des infections à PA chez les patients répondant mal aux

antibiotiques.

ABSTRACr

A mouse model of resistance and susceptibility to a pulmonary infection with

Pseudomonas aeruginosa cP A), was used to study the inflammatory profile early foUowing

infection. Tlûs study allowed the identification ofthe mechanisms responsible for the resistant

phenotype. We have tirst determined the pivotai raIe of the neutrophil recruitment in the

alveolar space in the hast defense against PA. This influx occurred earlier in the resistant

BALB/c mice than in susceptible DBA/2 mice and occurred concommitantly with the

beginning of the bacterial clearance. Furthermore, leveIs ofTNFa were found to be higher in BALB/c mice than in DBAl2 mice. TNFa appears ta mediate the production of

chemokines responsible for neutrophil recruitment in the lungs. However, treatment of

susceptible mice with TNPa Ied to an increase of neutrophil recruitment without any

improvement in bacterial clearance. Lung homogenates from resistant mice also showed an

increase in IL-IO and GM-CSF content. This was not seen in susceptible mice. This may

lead to a more efficient neutrophil activation due to their effect on bacterial exotoxins and

apoptotic gene regulation (via Fas pathway). TNFa, IL-IO and GM-CSF may represent

valuable targets for treatment of Jung infection with PA in patients unresponsibe to

antibiotherapy.

•

VI

LISTE DES ABBRÉVIATIONS

BSA:

CFTR:

CFU:

ELISA~

PK:

FLBA:

GM..CSF:

IFN:

IL:

LBA:

MCP:

MIP:

•

•

NO:

PBS:

PlvlN:

SVF:

TNF:

TSA:

TSB:

tsmPA:

bovine serum albumin

cystic fibrosis transmembrane conductance regu/ator

colonyfonning unit

enzyme-linlœd immunosorbenl assay

~ucoviscidose ou fibrose kystique pulmonaire

fluide des lavages broncho-alvéolaires

granu/ocyte-macrophages-colony stimulatingfactor

interféron

interleukine

lavage broncho-alvéolaire

monocyte chemotactic protein

macrophage inflammatory protein

monoxyde d'azote

phosphate buffered saline

cellule polymorphonucléaire

sérum de veau foetal

tumor necrosisjactor

trypticase soy agar

trypticase soy broth

souche mutante thermosensible de Pseudomonas aeruginosa

•

l INTRODUCTION

1.1 Caractéristiques de la bactérie Pseudomonas aeruginosa

Pseudomor.as aerugino5a Q1; une bactérie gram négative dénitrifiante de la famille des

Enterobacteriacea. On la retrouve généralement dans le sol et eUe joue un rôle important

dans la fixation de l'azote atmosphérique.

Toutefois, il s'agit aussi d'un pathogène

opportuniste pouvant être à l'origine d'infections sévères chez des sujets immuno·supprimés.

Dans le milieu hospitalier, Pseudomonos aeruginosa peut être la cause de pneumonies

nosocomiales (BRYAN etaI 1984, HORAN etaI 1984, BODEY etaI 1993, FABEGAS et

•

al 1996).

De plus, cette même bactérie est hautement problématique chez les patients

atteints de mucoviscidose.

La colonisation des voies respiratoires par Pseudomonas

aeruginosa est presque toujours secondaire à une infection à Staphylococcus aureus. Chez

ces patients, les infections à Pseudomonas sont récurrentes pendant les premières années de

la maladie, Le. que les infections semblent clisparalùe puis réapparaissent périodiquement. Or,

la colonisation par P. aeruginosa devient éventuellement chronique et le patient subit des

périodes d'exacerbation sans jamais pouvoir éradiquer complètement l'infection.

n faut

préciser que l'infection est généralement non-mucoïde et qu'eUe est possiblement accélérée

par des infections croisées, soit virales, soit bactériennes.

La mauvaise clairance est

partiellement due à la conversion phénotypique de P. aeroginosa de sa forme non-mucoïde

•

à sa forme mucoïde

(M.~TIN

et al, 1993). Ce caractère mucoïde est associé à une

diminution des facteurs de virulence classiques produits par P. aeruginosa. (ORNa et al

•

2

1992, PEDERSEN etai 1992, WOODS et al 1991). Toutefois, cela permet à la bactérie de

croître, de se multiplier, et de persister en micro-colonies, enveloppées dans un biofilm

d'alginate. (KOCH et al 1993) La présence de Pseudomonas aenlginosa dans les voies

respiratoires entraîne une intense réaction inflammatoire chez les patients atteints de

mucoviscidose. Les hauts degrés de mortalité et de morbidité semblent être dus à la

bronchiectasie associée au relargage de protéases et d'oxydants par les neutrophiles lors des

processus d'activation et de phagocytose (BERGER 1991).

1.2 Infections pulmonaires à Pseudomonas aeruginosa

Toutefois, chez ces patients, il semble que la propension à l'établissement d'une

•

infection chronique par Pseudomonas soit indépendante de la nature de la mutation du gène

CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) responsable de la

mucoviscidose. En effet, si certains enfants développent une infection chronique dès l'âge de

deux ans, d'autres ne la développent que plus tardivement, vers l'âge de dix ans. Chez les

patients plus âgés et résistants à l'infection chronique à Pseudomonas aeruginosa, on a

rapporté la présence d'anticorps dirigés contre l'exopolysaccharide mucoïde. Ceci favorise

la phagoCYtose par le neutrophile en opsonisant P. aeruginosa (pIER et al 1987). Cependant,

la protection par les anticorps opsoniques ou non opsoniques n'a pas été démontrée

clairement.

La sensibilité croissante à Pseudomonas aeruginosa

fi' est

pas liée à une

déficience du système immunitaire. Toutefois, il semble que des facteurs localisés dans les

•

•

3

poumons~

soit prédisposent ces patients à une infection particulière, soit empêchent

l'éradication complète du pathogène des voies respiratoires (KONSTAN et 011993).

1.3 Modèle murio d'infection pulmonaire à Pseudomonas

Des travaux de recherche effectués dans notre laboratoire par MORISSETTE et al

(1995) ont montré qu'une telle dichotomie quant au phénotype de résistance ou de sensibilité

aux infections à Pseudomonas existait chez la souris.

Le modèle murin est apparu comme un

excellent modèle pour l'étude des facteurs génétiques régulant la résistance naturelle à

Pseudomonas aeruginosa dans les cas d'infections péritonéales et cornéennes (BERK et al

1983, BERl< et al 1979, PENNINGTON et al 1992). En effet, les lignées de souris

•

génétiquement définies sont sélectionnées selon la qualité et l'amplitude de leur réponse à un

pathogène donné. En réduisant le nombre de variables, il devient plus facile d'identifier le ou

les gènes responsables de la résistance ou de la sensibilité à l'infection.

D'autres études ont été menées en induisant une infection pulmonaire à Pseudomonas

aeruginosa en utilisant une bactérie libre en aérosol ou en pratiquant une infection intra-

trachéale chez la souris (CERQUETTI et al 1986, SORDELLI et al 1987, SORDELLI et al

1985). Un modèle d'infection pulmonaire chronique avec une souche de P. aeruginosa

enrobée d'agar a également été développée par le groupe de BAKER (ST ARIŒ et al 1987).

Par ailleurs~ ce modèle a été utilisé pour l'étude de la protection conférée par l'immunisation

(PIER et al 1990).

•

•

4

Nous avons donc utilisé ce modèle d'infection endobronchique en utilisant des billes

d'agar contenant une souche de Pseudomonas aeroginosa 508 afin d'étudier la réponse

inflammatoire à Pseudomonas chez différentes lignées de souris. L'enrobage de la bactérie

dans l'agar présente l'avantage de réduire la rapidité de la clairance de la bactérie et ainsi

pernlettre l'étude des interactions bactérie/bôte suivant rinfeetion d'un animal

immunocompétent (MORISSETTE et al 1995).

Quatre lignées murines ont été soumises à une infection endobronchique à

Pseudomonas aeruginosa 508 enrobé dans des billes d'agar. Chaque souris a reçu une dose

initiale de 1 X 104 à 3 X 10 bactéries. Après trois jours d'infection, les lignées AlJ et

C57BL/6 n'ont montré aucune modification notable de la population bactérienne dans les

•

poumons. Toutefois, les souris BALB/c ont montré une diminution significative de la

population bactérienne alors que les souris de la lignée DBAl2 ont, au contraire, montré une

augmentation appréciable de la charge bactérienne. Tel que le démontre le tableau 1, l'étude

de la mortalité et de la prévalence de l'infection a démontré que le taux de mortalité imputable

à l'infection à Pseudomonas est supérieur chez les souris de la lignée DBAl2 que chez les

souris BALB/c et ce dès le troisième jour d'infection. De plus, après une semaine d'infection,

le pourcentage d'individus montrant une infection persistante est significativement supérieur

chez les souris DBAl2 que chez les souris BALB/c.

•

•

5

Tableau 1

Étude du taux de mortalité et de la prévalence de l'infection

chez les souris BALB/c et DBAl2 suite à une infection pulmonaire à P. aeruginosa

Lignée

% mortalité

% individus montrant une

infection persistante

7 jours

14 jours

3 jours d'infection

BALBlc

1,7% (1/60)*

6% (1I16)t

13% (2115)

DBAl2

38% (38/101)

44% (7116)

11% (1/9)

* Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de souris mortes sur le nombre de souris

infectées.

.

t Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de souris infectées sur le nombre de

souris testées.

1.4 Résistance génétique aux infections à Pseudomonas

•

De tels résultats permettent alors de concevoir un modèle murin de résistance

génétique à Pseudomonas aeruginosa puisque les souris de la lignée BALBlc se sont avérées

résistantes à l'infection alors que les souris de la lignée DBAl2 se sont avérées sensibles. La

différence est notable au cours de la première semaine d'infection.

n s'agit donc d'un

excellent modèle d'étude pour la phase précoce de ('infection présentant une inflammation aiguë. Une différence génétique importante entre ces deux lignées est ('absence du facteur

C5 du complément chez les souris DBAJ2. Cette lignée possède une mutation récessive

autosomale du gène contrôlant l'activité hémolytique du sérum résultant ainsi en une

déficience au niveau de la production du CS. Ce complément est connu pour participer à la

défense de l'hôte contre les infections ainsi que dans la réponse inflammatoire en médiant

•

plusieurs activités biologiques telles que le chimiotactisme, la stimulation de la phagocytose,

•

6

le relargage de cytokines (notamment le TNF (tumor necrosisfactor) et l'interleukine-l), le

relargage d'enzymes granulaires des neutrophiles et d'oxydants, de même que l'augmentation

de la formation d'anticorps (JOHNSTON et a/1993).

Les effets de la déficience du facteur CS sur la morbidité et la mortalité lors

d) infections à Pseudomonas aeruginosa ont été rapportés chez des lignées de souris

congéniques BI0.D2. La déficience du facteur CS entraînait une diminution de la clairance

bactérienne et influençait le recrutement neutrophilique (CERQUETTI et a/ 1986, LARSON

et a/1982). Cependant, chez la souris, l'effet du fàcteur CS sur la réponse de l'hôte peut être

modulé par le bagage génétique. En effet, CERQUETTI et coUaborateurs (1986) ont montré,

en utilisant des lignées de souris présentant un certain profil génétique DBA/2, que la

•

clairance du Pseudomonas en phase précoce était similaire chez les souris DBN2 CSdéficientes et chez les souris CS-compétentes de la lignée DBAJI (CERQUETTI et al 1986).

Ces résultats appuient l'importance de l'implication de gènes contrôlant les mécanismes de

défense lors d'une infection pulmonaire à Pseudomonas aeruginosa chez la souris DBAl2.

De plus, dans un modèle d'infection à Listeria monocytogenes lorsque l'on compare une

lignée AlJ C5-déficiente avec une lignée AlJ CS-compétente, aucune différence ne peut être

observée quant à l'issue de l'infection (GERVAIS et al 1984). Ces résultats indiquent que

si le facteur CS peut jouer un rôle majeur dans la clairance de Pseudomonas aeruginosa du

tissu pulmonaire, d'autres mécanismes de défense sont impliqués dans le processus

d'éradication.

•

Outre l'implication du facteur CS, il s'agÎt d'identifier les mécanismes responsables

de la résistance ou de la sensibilité à Pseudomonas aerugïllosa afin de cibler les gènes

•

7

responsables de l'éradication de l'infection. Le problème peut être étudié suivant deux

aspects: la défense cellulaire dans un premier temps, puis le profil d'expression des médiateurs

inflammatoires impliqués dans l'activation des phagocytes.

1.5 Réponse inflammatoire

Il a été démontré que la présence de Pseudomonas aeroginosa dans les voies

respiratoires des patients atteints de mucoviscidose induit une forte réponse inflammatoire

soutenue.

Cette réponse est caractérisée par un fort recrutement de cellules

polymorphonucléaires (PMNs) dans l'espace broncho-alvéolaire (BERGER 1991). En

utilisant le modèle murin d'infection endobronchique, nous avons démontré que la résistance

•

des souris BALBlc et la sensibilité des souris DBAJ2 à l'établissement de l'infection à

Pseudomonas aeruginosa correlait avec une différence notable dans l'amplitude de la réponse

inflamnlatoire du tissu endobronchique (MORISSETTE et al 1995). En effet, les souris

BALB/c ont montré un recrutement des cellules inflammatoires, Ph4Ns et macrophages, plus

rapide que chez les souris DBAJ2. La réponse inflammatoire précoce était caractérisée par

un recrutement des PMNs survenant au cours des 24 premières heures de l'infection. Cette

réponse était suivie par un influx des macrophages inflammatoires dès le troisième jour

d'infection.

En utilisant le même modèle murin d'infection endobronchique, GOSSELIN et

collaborateurs (GOSSELIN et al 1995) ont analysé la production de plusieurs cytokines

•

inflammatoires, notamment l'interleukine 1a (IL-l a), l'interleukine 1~ (IL-l P), le

macrophage injlammatory protein la (MlP-la) et le TNFa, lors de la phase précoce de

•

8

l'infection àP. aeruginosa. Ces cytokines ont pu être mesurées entre 3 et 6 heures suivant

l'infection des animaux. sensibles et résistants. Un point intéressant est que les taux de TNFa

mesurés dans les lavages broncho..a1véolaires (LBA) de même que ceux de l'expression du

gène mesurés dans les cellules du LBA, étaient significativement supérieurs chez les souris

résistantes BALB/c que chez les souris sensibles DBA/2. Toutefois, aucune différence n'a

été notée quant aux niveaux d'expression et de synthèse des autres cytokines étudiées. Ces

résultats semblent suggérer un rôle important du TNFa dans la réponse spécifique de l'hôte

lors d'une infection pulmonaire.

Plusieurs études ont mis en lumière l'importance du recrutement des phagocytes au

site de l'infection dans l'éradication de la bactérie Pseudomonas aeruginosa (AMURA et al

•

1994, BURETet al 1994, CROWELL et al 1992). Ces études ont montré qu'un plus grand

nombre de cellules inflammatoires et la présence de plus fortes concentrations de TNPa

observées au site d'infection chez les souris résistantes peuvent refléter un processus

inflanunatoire plus efficace menant à une meilleure bactéricidie et à la clairance de la bactérie.

Puisque la production de cytokines varie dans les heures suivant l'infection, nous pouvons

penser que le macrophage résidant puisse être impliqué dans le recrutement des PMNs au site

d'infection.

1.6 Hypothèses de travail

Donc, en considérant les résultats obtenus avec une souche mucoïde de Pseudomonas

aenlginoso, nous avons tenté, de manière générale, de déterminer les mécanismes

•

inflammatoires responsables de la clairance de la bactérie lors de la phase précoce de

•

9

l'infection.

Des expériences in vitro et in vivo, ont été menées en utilisant une souche

mutante thennosensible de Pseudomonas aeroginosa. Cette souche, ne pouvant pas croître

à des températures supérieures à 30 oC otITe l'avantage d'étudier la phagocytose et l'activité

bactéricide des phagocytes sans avoir à compenser pour la multiplication bactérienne. Des

souris résistantes et sensibles ont donc été infectées avec la souche de Pseudomonas

aeruginosa (tsmPA) par voies Ïntra-trachéales afin de déterminer la cinétique, l'amplitude et

la qualité de la réponse inflammatoire déterminant l'issue de Pinfection (résistance ou

sensiblité à Pseudomonas).

Dans un premier temps, des études in vitro ont été menées dans le but de déterminer

l'implication des macrophages pulmonaires résidants et inflammatoires dans la clairance de

•

la bactérie. Pour ce faire, des études de phagocytose et de bactéricidie ont été effectuées sur

des cultures en monocouche de macrophages alvéolaires ou interstitiels résidants ou

inflammatoires.

Dans un deuxième volet d'expériences, nous avons étudié la dynamique de

l'éradication de Pinfection in vivo chez les souris BALB/e résistantes et DBAl2 sensibles.

Ces études avaient pour objectif de détenniner quels types cellulaires sont impliqués dans la

défense de l'hôte contre Pseudomonas ainsi que la cinétique du recrutement des phagocytes

lors de la phase précoce d'une infection pulmonaire. Ces études avaient également pour

objectifd'étudier la réponse de l'hôte et sa capacité à induire un profil cytokinique particulier.

En effet, l'hypothèse soulevée est que si la mutation du CFTR n'est pas responsable

•

de la différence de la réponse immunitaire de l'hôte lors d'une infection à Pseudomonas, il est

possible que l'expression des gènes codant l'expression de médiateurs cytokiniques puisse

•

10

différer chez un individu sensible comparativement à un individu résistant. Considérant les

travaux de GOSSELIN et al mentionnant une expression de TNFa plus élevée chez les

animaux résistants que chez les animaux sensibles, nous avons donc concentré notre étude sur

la cascade impliquant le TNFa. fi semble évident que le TNFajoue un rôle important dans

la défense de l'hôte. Toutefois, cette cytokine pro..inflammatoire ne possède pas de pouvoir

chimiotactique direct sur les PMNs. Cependant, le TNF a induit la production de plusieurs

cytokines pro..inf1ammatoires pouvant être responsables du recrutement des phagocytes au

site de l'inflammation.

Afin d'étudier le profil cytokinique induit lors de l'infection, des souris résistantes et

sensibles ont été infectées avec une souche thermosensible de Pseudomonas aeruginosa. Les

•

cytokines pro-inflanunatoires (TI.. 1~, TNFex) ont été mesurées par enzyme-/inked-

immunosorhent-assay (ELISA) dans le tissu pulmonaire. Le monocyte..chemotactic..protein.. l

(MCP.. l) a été étudié comme agent potentiellement chimiotaetique pour les macrophages

inflammatoires. Un regard a été porté sur le macrophage inflammatory protein-2 (1\.1IP-2)

comme agent chimiotaetique pour les neutrophiles. En effet, si l'interleukine-8 est la

principale chimiokine chez l'humain, celle..ci est inexsistante chez la souris. Or le MIP-2

serait l'équivalent murin de l'interleukine-8 et agirait de manière à induire l'influx des PMNs

au site de l'infection. Ainsi, nous étabHssons la cascade suivante:

IL-lp .... TNFa ... MIP..2 -+ recrutement des neutrophiles au site de l'infection

... MCP..1-+ recrutement des macrophages inflammatoires

•

•

Il

Afin de vérifier si seul le recrutement des neutrophiles est détenninant dans l'issue de

l'infection et si le rétablissement du niveau de TNFa est suffisant pour restaurer le phénotype

de résistance à

l'infectio~

des animaux sensibles ont été traités au TNFa au moment de

l'infection.

Une deuxième hypothèse a été soulevée à l'effet que la sensibilité à l'infection puisse

être associée non seulement à un délai dans le recrutement des phagocytes mais également à

une inhabilité à activer les neutrophiles. Afin de vérifier l'activation neutrophilique le

monoxyde d'azote, l'interleukine-6 et legranulocyte-macrophages-c%ny stimu/atingfactor

(GM-CSF) ont été mesurés dans le tissu pulmonaire de souris résistantes et sensibles en cours

d'infection à Pseudomonas aeruginosa.

•

Par ailleurs, nous avons voulu détenniner si la faible production de TNFa observée

chez les souris de la lignée sensible DBAJ2 est associée à une répression due à une surproduction de cytokines anti-inflammatoires. Nous avons donc vérifié l'hypothèse d'une

répresssion par la mesure de l'interleukine-4 et de l'interleuk.ine-l 0 dans le tissu pulmonaire

des souris DBAl2 infectées. Les résultats ont été comparés avec ceux observés dans le tissu

pulmonaire des souris résistantes BALBle infectées.

•

•

12

II MATÉRIEL ET lvfÉIHODES

2.1 Animaux

Des souris mâles de souches BALBlc et DBA/2 prOVena!lt des laboratoires Taconic

(Germantown, NY) ont été gardées dans un environnement stérile jusqu'au moment de

l'infection avec Pseudomonas aeruginosa.

Les souris avaient accès à de la moulée sèche

(Purina) préalablement autoclavée et à de l'eau stérile. Les animaux infectés étaient gardés

dans une pièce d'un niveau de confinement P3. Les infections avaient lieu alors que les souris

étaient âgées de 10 à 16 semaines.

•

2.2 Bactérie

Une souche mutante thermosensible de Pseudomonas aeruginosa, gracieusement

fournie par Dr Anne Morris-Hooke (Miami University, Oxford, Ohio) (MORRIS-HOOIŒ,

1987), est bactériostatique à des températures supérieures à 36°C. Une suspension

bactérienne en phase logarithmique de multiplication est obtenue à partir d'une colonie

ensemencée en bouillon de culture "Trypticase Soy Broth" (TSB) (Beckton Dickinson,

Cockeysville, h4D) à 30°C sous agitation constante (agitateur-incubateur: Lab-ligne, modèle

3528, numéro de série 9469, MeIrose Park, Ill). Pour la conservation à long terme, la

suspension bactérienne en phase log a été aliquotée dans un mélange TSB/gIycérol 20% puis

•

congelée à - SO°C. Pour chacune des expériences subséquentes, un aliquot de 1 ml de la

suspension mère a été ensemencée dans 8 ml de TSB puis diluée en série 1:4. La suspension

•

13

baetérielUle a par la suite été ajustée par néphélémétrie (néphélémètre: Bausch & Lomb Inc.

Modèle 33.50.02, numéro de série 0315723, Richmond, Ontario, Canada) à une densité de

108 CFU/ml avant une dernière dilution seNant à établir la dose d'infection (À = 600 nm, voir

courbe de néphélémétrie, figure 1).

2.3 Purification des macrophages interstitiels résidants et inflammatoires

Les macrophages interstitiels inflammatoires ont été obtenus 5 jours suivant

l'instillation intra-trachéale de 50 J.ll de billes d'agar contenant une souche de Pseudomonas

aeruginosa 508 tuée à la chaleur. Les billes ont été faites en ajoutant de l'agar liquide et une

suspension de Pseudomonas dans de l'huile minérale sous agitation tel que décrit par

•

MORISSETTE et al 1995. Ces billes ont été utilisées dans une dilution 112 dans du PBS

stérile. Les souris ont été sacrifiées par inhalation de CO2 • Pour chaque souris, la cavité

thoracique a été ouverte et la veine cave a été sectionnée. Les poumons ont alors été perfusés

avec un volume total de PBS-EDTA de 10 ml à travers le plexus orbital ou le coeur. Les

poumons ont été excisés suite au lavage bronchoalvéolaire dont la technique est décrite plus

bas, et sectionnés en explants de 1 à deux millimètres. Pour chaque expérience, les explants

pulmonaires obtenus de deux souris ont été taillés dans un milieu D-MEM (Gibco) contenant

5% SVP, 2 mg/ml de collagénase (Sigma, St-Louis, Mo), 50 flglml de DNAse 1(Boehringer

Mannheim, Laval, Québec, Canada), 1 à 2 U d'élastase (Boehringer Mannheim), et 25 mM

de tampon HEPES (acide N-2-hydroxyéthylpiperazine-N'-2-éthanesulfonique) (ICN

•

•

14

0,70

~

.'

0,60

,-..

§

0

0

\0

"-"

Q)

0,50

0,40

::s

0"

..c

Q..

0

....,

0,30

"(1)

en

l::

•

Q)

0

0 ,20

0,10

0,00

-+-----r--,-~~~

_

___,___r__r~...,...,....______r__.__,._.,.~_r_'I

109

106

CFUtsmPA

•

Figure 1. Courbe néphélémétrique du tsmPA dans un bouillon TSB. La densité

optique de la suspension bactérienne a été mesurée à différents intervalles pendant la

multiplication bactérienne (À = 600 nm). La courbe néphélémétrique a été détenninée en

comparant la densité optique au nombre de colonies bactériennes obtenues après

ensemmencement sur TSA

•

15

Biochemicals Ine, Aurora Ohio). La suspension tissulaire a été agitée doucement pendant 90

minutes à 37°C. Les amas tissulaires ont été désagrégés en les faisant circuler à quelques

reprises dans une pipette sérologique de la ml ouis successivement à travers des aiguilles de

20,21 et 22 G. La suspension cellulaire a alors été récoltée et centrifugée à 900 rpm pendant

10 minutes (centrifugeuse: Beckman CPR centrifuge, modèle 349702, no série 8k034, Paolo

Alto, CA). Les érythrocytes ont été lysés par l'addition de 10 ml de tampon de lyse

hypotonique (solution stérile de BSA 0.01%). Les cellules ont ensuite été lavées dans 30 ml

de D-MEM/gent8nÙcinel5% SVF et centrifugées à nouveau (900 rpm, la minutes). Après

avoir été resuspendus dans le milieu de culture, les macrophages ont été purifiés par

centrifugation (25 min., 2500 rpm) sur gradient de densité autofonné (Lympholyte-M:

•

Cedarlane Laboratories Limited, Homby, Ontario, Canada).

Les cellules situées à

l'interphase ont été récoltées et lavées 2 fois dans D-MEM/gentamicinel5% SVF et

resuspendues dans D-~l()01O SVF. Une nouvelle étape de purification des macrophages

a été effectuée en laissant adhérer les cellules sur une surface plastique (microplaques de 48

puits) pendant 2 heures à 37°C dans un atmosphère humide contenant 5% CO2 sous agitation

constante. Les cellules ont été simplement lavées et les macrophages adhérents ont été

incubés de 12 à 16 heures dans le D-MEM/IO% SVF avant l'essai de bactéricidie. Cette

méthode permet d'obtenir une pureté de > 99% de macrophages.

2.4 Isolation des macrophages péritonéaux

•

Les macrophages péritonéaux résidants ont été obtenus en perfusant la cavité intrapéritonéale avec 10 ml de RPMIlgentamicine (50 flglml)110% SVP. La suspension cellulaire

•

16

a été centrifugée (900 rpm, 10 nùD.) et resuspendue dans RPMI/IO% SVF. Les macrophages

ont été isolés par adhérence sur plastique (microplaques de 48 puits) suivie d'une incubation

de 90 minutes à 37°C/5%C02 • Les macrophages inflammatoires ont été récoltés 5 jours

après une injection intra-péritonéale de 1 ml de protéose-peptone 10%.

2.5 Essai de bactéricidie in vitro

La méthode de baetériciclie a été adaptée d'une procédure publiée précédemment

(GERVAIS et al 1986). Les macrophages ont été distribués dans des plaques de culture de

48 puits (Fisher Scientific, Pittsburg, Pa) à raison de 5 X lOS cellules/puits. Les cellules

adhérentes ont été infectées avec 2.5 X 10 6 bactéries tsmPA. Ces nombres ont été calculés

•

de manière à obtenir un ratio bactérie:cellule optimal de 5: 1. Suite à l'exposition des cellules

à tsmPA, les plaques ont été incubées 30 minutes à 37°C/5%C02 afin de permettre la

phagocytose. Des puits contenant soit des cellules seules, soit des bactéries seules

constituaient les témoins. La période de phagocytose a été terminée en retirant les bactéries

extra-cellulaires par 2 lavages consécutifs avec du RPMI maintenu à 37°C. L'activité

bactéricide a été déterminée en incubant des cellules pour une période de 90 minutes suivant

le retrait des bactéries extra-cellulaires. La phagocytose et l'activité bactéricide ont été

déterminées en lysant les cellules soit immédiatement après la période d'exposition de 30

minutes (phagocytose) soit 90 minutes après le retrait des bactéries (activité bactéricide). La

lyse a été obtenue par ajout de 500 Ill/puits d'une solution stéril~ de BSA 0,01 % (M/V) dans

•

l'eau distillée. Des dilutions sériées 1110 des lysats cellulaires ont été étalées sur "Trypticase

Soy Agar" (TSA) afin de permettre la numération bactérienne intracellulaire. L'activité

•

17

bactéricide est exprimée par la différence entre le nombre de bactéries intracellulaires restantes

après la période d'incubation de 90 minutes et le nombre de bactéries phagocytées pendant

les 30 premières nùflutes. L'activité bactéricide est exprimée en pourcentage.

2.6 Élimination systémique de P. aeruginosa

L'élimination systémique de la souche thermosensible de P.

aeruginosa a été

détennmée à la fois chez la souris sensible (DBAl2) et la souris résistante (BALB/c) à

l'infection. Une suspension de lOs cru/ml dans 0,2 Rd de PBS stérile a été injectée par voie

intra-veineuse dans la veine latérale de la queue en utilisant des seringues intradermiques

munies d'aiguilles 21G. Les souris ont été sacrifiées à 30 minutes et 4 heures suivant

•

l'administration de la dose bactérienne.

Les animaux étaient d'abord anesthésiés par

inhalation d'halothane en doses subléthales puis tués par dislocation cervicale. Le foie et la

rate ont été prélevés dans respectivement 8 ml et 9 ml de PBS stérile. Les organes étaient

conservés sur glace pendant toute la durée de la procédure. Les tissus ont été homogénéisés

à vitesse moyenne pendant 30 secondes (homogénéiseur: modèle PT 10/35, Brinkmann

Instrument, Mississauga, Ontario, Canada). La population bactérienne contenue dans les

tissus a donc été déterminée en étalant des dilutions 10g10 des homogénats sur TSA.

2.7 Instillation intra-trachéale de Pseudomonas aeruginosa

Les souris BALB/c et DBAl2 ont été anesthésiées par une injection intra-musculaire

•

d'un mélange 1: 1 fraîchement préparé de xylazine 2 mg/ml (Rompun, Bayvet Divisio~

Chemogro Limited Etobicoke, Ontario, Canada) et de kétamine hydrochlorure 15 mg/ml

•

18

(Rogarsetic, Rogar/STB Inc, London, Ontario, Canada). L'anesthésique était administré à

raison de 0,24 à 0,3 ml (xylazine OA8 mg/20 g souris; kétamine 3.6 mg/20 g souris) à l'aide

d'une seringue à insuline jetable. Les souris ont alors été rasées avec une lame de bistouri

neuve, selon les recommandations du "Canadian Animal Care Committee" et la zone

chirurgicale a été nettoyée par friction à l'éthanol 70%. La trachée a été exposée directement

par une incision cervicale médiane. L'animal a été intubé par voie oro-trachéale en utilisant

un cathéter intraveineux (22G) (Criticon, Tampa, Fla) relié à une seringue de 250 Jll

(Hamilton Co, Reno, Nev). Un volume de 50 J.11 de suspension bactérienne a été injecté dans

les voies aériennes, suivi immédiatement d'une ventilation d'un volume de 50 Jil. Après

l'inoculation, le muscle a d'abord été suturé avec un noeud simple et l'incision a été refermée

•

avec une suture double effectuée avec du fil monofilament de nylon [CE4] Dermalon 5.0;

Davis & Geck, Cyanamid Canada Inc, Montréal, Québec, Canada. (MORISSETTE et al,

1995) La zone chirurgicale a ensuite été fiietionnée avec une solution de proviodine (Rougier,

Chambly, Québec, Canada) afin d'éviter le développement d'une infection post-chirurgicale.

Les animaux ont été enveloppés dans une gaze stérile de manière à éviter l'hypothermie

causée par une réaction aux agents anesthésiants.

2.8 Détermination de la population bactérienne dans les poumons

Les poumons ont été excisés après 30 minutes, 2 h, 4 h , 6 h, 8 h, 18 h et 24 h suivant

l'infection intra..trachéale et placés immédiatement dans 9 mI de PBS stérile froid. Les

•

poumons ont été homogénéisés et des dilutions 10g10 ont été étalées sur TSA tel que décrit

plus haut pour le foie et la rate.

•

19

2.9 Lavage broncho-alvéolaire et numération ceUulaire

Les souris ont été anesthésiées par inhalation d'halothane et sacrifiées par dislocation

cervicale. Les souris ont alors été dénudées et la cavité thoracique a été ouverte. La trachée

a été ligaturée et canulée avec un cathéter intraveineu.'C de 22G connecté à deux seringues de

la ml via une valve à trois branches (Namic, Giens Falls, NY). Les poumons ont été lavés

avec un volume total de 5 ml de PBSIEDTA 0,05% par aliquots de 1 ml. Les fluides de

lavages broncho-alvéolaires (FLBA) ont été centrifugés à 900 rpm pendant 10 minutes

(centrifugeuse Beckman) et les cellules ont été resuspendues dans du PBS stérile, exempt

d'endotoxine. Le nombre total de cellules a été déterminé par numération nucléaire à ['aide

•

de la solution de Turk. Les comptes différentiels ont été déterminés en faisant adhérer sur

lame de verre 100 III de suspension cellulaire à l'aide d'une centrifugeuse Cytospin (Shanden

Southem Products Limited, Cheshire, United Kingdom). Les types cellulaires ont été

recensés par examen microscopique (microscope optique: Nikon Canada me., Mississauga,

Ontario, Canada) à la suite d'une coloration différentielle (Diff-Quick, American Scientific

Produets, McGraw Park, Dl).

2.10 Purification des surnageants d'homogénats

Les cytokines ont été mesurées dans la phase soluble des homogénats de poumons.

Les phases soluble des homogénats ont donc été purifiés par centrifugations et filtrations

séquentielles de manière à éliminer les débris cellulaires. Dans un premier temps, les

•

homogénats ont été centrifugés à 2 000 rpm à 4°C pendant 30 minutes. Les sumageants ont

•

20

été transférés dans de nouveaux tubes et centrifugés à 2 500 rpm à 4 °C pendant 30 minutes.

Les sumageants ont alors été filtrés successivement sur des ultra-filtres d'acétate de cellulose

Acrodisc (Gelman Science, Ann Arbor, MI) de S 1lIn, 0,45 Jlm et 0,22 Ilm. Les sumageants

ont été aliquotés et congelés à - 70 °C jusqu'à la mesure des cytokines. Au moment de la

quantification, des aliquots ont rapidement été dégelés dans un bain à 37°C puis centrifugés

à vitesse maximale pendant 5 minutes à 4 0 C dans une microcentrifugeuse (Fisher Scientific,

modèle 23 SC, Pittsburg, Pa).

2.11 Quantification de l'IFNy par ELISA

La concentration d'IFNy présente dans le tissu pulmonaire après infection

•

endobronchique au tsmP A a été mesurée dans la phase soluble des homogénats de poumons

par une méthode ELISA Des plaques ELISA de 96 puits (Immulon II, Fisher Scîentific,

Pittsburg, Pa) à fond en U ont été recouvertes d'un anticorps monoclonal, anti-IFNyDBlmAb de hamster (BioSource International, Camarillo, CA) à une concentration de 2 Jlglml

PBS, 50 Ill/puits. Les plaques ont été incubées à 4°C pendant 12 à 16 heures avant d'être

rincées 3 fois avec un tampon de lavage composé de PBS additionné de 0,1% Tween 20

(pBSrr20). Les sites non adsorbés ont été bloqués avec une solution de blocage: PBSff20

+ 1% BSA Environ 250 JlI de cette solution ont été ajoutés à chaque puits et les plaques ont

été incubées à la température de la pièce pendant 1 heure avant d'être lavées 3 fois avec

PBSrr20. Les standards ont été dilués dans la solution de blocage (pBSrr20/BSA). Pour

•

les standards, un IFNy recombinant (Genzyme, Cambridge, MA) a été dilué de 64 U/ml à

0,25 U/ml en dilution doublante. Les sumageants des homogénats ont été utilisés tels quels,

•

21

sans dilution. Cinquante I.d de chaque standard et de chaque échantillon ont été disposés dans

0

les puits en duplicata. Les plaques ont été incubées de 12 à 16 heures à 4 C. Après un

lavage répété 3 fois avec PBSff20, 50 JlI d'une dilution 1/1800 dans PBSrr20 d'une solution

d'anticorps polyclonaux de lapin anti-IFNy de souris (gracieusement fournie par Dr M.M.

Stevenson, MGH Research Institute, Montréal, Québec, Canada). Les plaques ont été

incubées 1 heure à la température de la pièce. Trois lavages avec PBSrr20 ont à nouveau

précédé l'addition de 50 IlVpuits d'anti-IgG de lapin provenant de la chèvre et conjugué à la

peroxydase ''Horseradish'' (Biorad, Mississauga, Ontario, Canada). L'anticorps conjugué a

été utilisé dans une dilution 113000 dans le PBS!f20. Les plaques ont à nouveau été incubées

à la température de la pièce pendant une heure puis lavées 3 fois avec PBSrr20, 100 JlVpuits

•

d'ABTS (Boehringer Mannheim, Laval, Québec, Canada) fraîchement préparé à 1 mg/ml dans

le tampon recommandé par le fabriquant (Boehringer Mannheim) ont été disposés dans les

puits et les plaques ont été incubées à la température de la pièce à l'abri de la lumière,

jusqu'au développement de la coloration verte. La densité optique a été lue à Â = 405 nm

avec référence à À = 492 om.

2.12 Quantification du TNFa par ELISA

Le TNF" contenu dans la phase soluble des homogénats de poumons a été quantifié,

d'abord par une méthode ELISA développée dans le laboratoire puis à l'aide d'une trousse

commerciale (BioSource International, Camarillo, CA). Les puits des plaques ELISA ont été

•

recouvertes d'un anti-TNFa de hamster monoclonal (Genzyme, Cambridge,

~fA)

à une

concentration de 2 Ilglml de PHS, 50 JlVpuits. Les plaques ont été incubées de 12 à 16 heures

•

22

à 4°C.

Entre chaque étape, les puits ont été lavés 3 fois avec une solution de PBS

additionnée de 0,05% Tween 20 (PBSrr20). Le standard de TNPa recombinant (Genzyme,

Cambridge, MA) a été dilué en dilution doublante de 64 li/ml à 0,5 U/ml dans PBSrr20. Les

échantillons ont été dilués 115 dans PBSrr20. Cinquante ,.11 de chaque échantillon et de

chaque standard ont été distribués en duplicata dans chaque puits et les plaques ont été

incubées à 4 oC pendant 12 à 16 heures. Les sites non spécifiques ont été bloqués en incubant

les plaques à la température de la pièce pendant 30 minutes avec une solution PBSff20 + 1%

lactalbumine, 250 J1l1puits. Une solution 1/1800 d'anticorps polyclonaux anti-TNFΠde lapin

(M.M. Stevenson, MGR Research Institute, Montréal, Québec, Canada) a été distribuée à

raison de 50 Ill/puits et les plaques ont été incubées à la température de la pièce pendant 2

•

heures. Le signal a été amplifié de la même manière que pour l 'IFNy. Les conditions du

développement de la coloration et la lecture de la densité optique sont les mêmes que

mentionnées ci-haut pour la quantification de l'IFNy.

2.13 Quantification de l'IL-IJl, IL-4, IL-6, IL-IO, Mcp... l et GM-CSF

Les cytokines pro-infIammatoires: n..-l~, IL-6 et MCP-l, de même que les cytokines

anti-inflammatoires: IL4 et IL... IO ont été mesurées à l'aide de trousses commerciales

(BioSource, Camarillo, CA). Le GM-CSF a été mesuré en utilisant une trousse de la

compagnie Endogen, (Woburn, MA). Toutes ces cytokines ont été mesurées dans la phase

soluble des homogénats de poumons après infection au tsmPA suivant la procédure suggérée

•

par le fabriquant. Chaque échantillon a été quantifié en duplicata.

•

23

2.. 14 Mesure du nitrite/nitrate

La production de monoxyde d'azote (NO) a été quantifiée en mesurant les

intermédiaires réactifs dérivés de l'oxydation du radical libre, soit les ions nitrite (NO;) et

nitrate (NO]-) par la méthode colorimétrique de Greiss. Cependant, puisque le réactif de

Greiss ne réagit pas avec le nitrate et qu'en présence d'oxygène, le nitrite dérivé de

l'oxydation du NO subit une seconde oxydation qui conduit à la fonnation de nitrate, il est

essentiel de réduire ce dernier selon un procédé enzymatique.

Dans un premier temps, 300 ,.Ll de chaque échantillon ont été traités avec 30 III de

nitrate réductase d'Aspergillus à une concentration de 0,01 U/ml (Sigma, St-Louis, Mo) et

•

30 fll de NADPH 100 flM (Sigma, St-Louis, Mo). Les tubes ont été incubés dans le noir à

la température de la pièce pendant 12 à 16 heures. Par la suite, 600 III du réactif de Greiss

(1% sulfanilamide dans l'acide acétique 30% et 0,1% de dihydrochlorure de N-(Inaphtyl)éthylènediamine (tous de Sigma) dans l'acide acétique 60% dans un ratio 1: 1) ont été

ajoutés. L'absorbance a été mesurée à À = 570 nm. La concentration de nitrite/nitrate a été

détenninée à ['aide d'une courbe standard de nitrate de sodium (Fisher Scientific, Pittsburg,

Pa) traitée à la nitrate réductase tel que mentionné ci-haut. La courbe standard s'est avérée

linéaire de 0,64 flM à 400 flM.

Puisque le nitrite/nitrate a été mesuré dans les sumageants

d'homogénats et que ceux-ci peuvent présenter une coloration de base variable d'un

échantillon à ('autre, il s'est avéré nécessaire de soustraire l'absorbance de chaque échantillon

•

•

24

en contact avec le réactif sans toutefois avoir préalablement été traité avec la nitrate

réductase, de la valeur de l'absorbance lue après la réaction de Greiss.

2.15 Statistiques

La portée de la différence entre les groupes de données a été analysée en utilisant le

test t de Student. Les calculs ont été effectués à partir du chiffrier électronique SigmaPlot 1.0

de Jandel Scientific pour Windows et QuattroPro 5.0 pour Windows.

•

•

•

25

m. RÉSULTATS

3.1 Implication des cellules mononucléaires

Afin de vérifier l'implication des cellules mononucléaires dans l'élimination de la

bactérie P. aeruginosa dans les voies respiratoires, nous avons exposé in vitro des

macrophages résidants et inflammatoires à une souche thermosensible de Pseudomonas

aeruginosa. L'expérience a été répétée pour les macrophages pulmonaires alvéolaires et

interstitiels. Les macrophages alvéolaires représentent la première ligne de défense contre

l'infection par un pathogène pulmonaire. Nous avons donc vérifié si l'activité bactéricide du

macrophage alvéolaire per se pouvait être responsable de la différence dans le contrôle de

•

l'invasion par Pseudomonas chez les souris résistantes et sensibles, aussi bien au niveau de

l'importance de la multiplication bactérierme que de la cinétique de prolifération bactérienne.

Les macrophages alvéolaires résidants et inflammatoires ont été obtenus de chacune des

lignées de souris résistantes et sensibles afin de détenniner, in vitro, leur fonction bactéricide

en présence de tsmPA. La fonction bactéricide des macrophages pulmonaires interstitiels a

également été vérifiée. Les activités bactéricides des macrophages pulmonaires ont été

comparées à celles des macrophages péritonéaux résidants et inflammatoires. La fonction

bactéricide d~jà bien connue de ces cellules pennet une référence fiable. L'utilisation d'une

souche bactérienne thermosensible (ne se multipliant pas à 37°C) nous pennet de d'évaluer

les premières étapes de phagocytose et de bactéricidie par les cellules phagocytaires, tels les

•

macrophages et les polymorphonucléaires, sans interférence avec la prolifération bactérienne

qui se produirait nonnalement avec une souche sauvage.

•

26

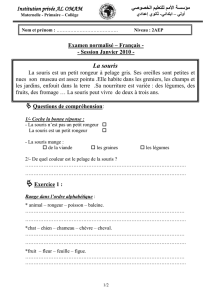

Tel que présenté à la figure 2A, les macrophages alvéolaires résidants et

inflammatoires obtenus des animaux résistants comme des animaux sensibles montrent une

phagocytose et une fonction bactéricide in vitro similaires. Le pouvoir bactéricide des

macrophages pulmonaires interstitiels, qu'ils soient résidants ou inflammatoires, est

comparable chez les souris résistantes et sensibles (Figure 2B). De plus, les macrophages

pulmonaires inflammatoires n'ont pas montré d'augmentation significative quant à leur

activité bactéricide comparativement à celle observée pour les macrophages pulmonaires

résidants. Toutefois lorsque l'on compare l'activité bactéricide des macrophages péritonéaux

inflammatoires et résidants, on voit une activité bactéricide accrue chez les macrophages

péritonéaux inflammatoires. De plus, les macrophages péritonéaux inflammatoires ont une

•

activité bactéricide significativement supérieure (P = 0,0001 à 0,015)

à celle des

macrophages pulmonaires inflammatoires lorsqu'ils sont exposés à tsmPA (Figure 2C). Ceci

suggère fortement que la capacité des macrophages à tuer Pseudomonas aeruginosa varie

selon leur site d'origine. Ceci a été démontré pour d'autres systèmes bactériens tels que

Listeria monocytogenes (GERVAIS et al, 1986). Cependant, aucune différence d'activité

bactéricide n'a été observée entre les animaux sensibles et résistants lorsque ['on comparait

un même type de macrophage.

3.2 Élimination de P. aeruginosa lors d'infections systémiques et pulmonaires

Les résultats obtenus lors de la série d'expériences in vitro suggèrent que l'activité

•

bactéricide des macrophages pulmonaires per se ne peut être responsable de la variation

phénotypique de la résistance ou la sensibilité à l'infection pulmonaire à Pseudomonas

A) MACROPHAGES ALVÉOLAIRES

•

Résidants

Inflammatoires

6

6

~ 5

·5

~ 4

.~

~

4

~

~

3

Ëi

2

~

~ 5

3

~ 2

U

co

~

U

~ 1

1

~

o --'---

o~-

BALBle DBA/2

BALB/e

DBAl2

B) MACROPHAGES INTERSTITIELS

Résidants

Inflammatoires

•

o~-

BALB/e DBA/2

BALB/e

DBAl2

C) MACROPHAGES INTRAPÉRITONÉAUX

Résidants

Inflammatoires

6

•

o --'---

o~-

BALB/e DBA/2

• • Phagocytose

BALB/e

1):\::'//)::1

bactérie intracellulaire

DBA/2

•

•

•

27

Figure 2 Étude in vitro de l'implication des macrophages dans la défense contre

Pseudomonas aeruginosa. Les activités phagocytiques et bactéricides des macrophages

alvéolaires (A) et interstitiels (B), résidants et inflammatoires, ont été déterminés in vitro à

l'aide du tsmPA Les activités bactéricides ont été comparées avec celles des macrophages

péritonéaux (C). Les résultats sont exprimés en valeurs moyennes ± déviation standard (n =

3). Chaque n a été mesuré en triplicata. Les chifües apparaissant au-dessus des barres

représentent l'activité bactéricide exprimée selon la différence entre le nombre de bactéries

restant dans la cellule après 90 minutes et le nombre de bactéries phagocytées pendant les 30

premières minutes. Les barres noires illustrent la phagocytose alors que les barres grises

représentent le nombre de bactéries restantes (après 90 minutes).

•

28

aeruginosa. Cependant, ces études in vitro ne sont pas un corollaire exact de ce qui se

produit in vivo où nombre de cytokines et de chimiokines y sont impliquées. Ces dernières

modulent les fonctions phagocytiques et bactéricides des cellules inflammatoires. Nous avons

donc déterminé in vivo l'activité bactéricide des cellules alvéolaires en mesurant l'efficacité

des phagocytes à éradiquer une infection endobronchique à tsmP A. Les résultats ont été

comparés entre les animaux résistants et sensibles. Puis, nous avons comparé l'activité

bactéricide in vivo des phagocytes pulmonaires avec celle des macrophages du foie et de la

rate suivant une infection intra-veineuse avec tsmPA. Cette comparaison nous a permis de

déterminer si les mécanismes d'éradication de la bactérie diffèrent selon le type d'infection

induite, systénùque ou locale. Encore une fois, la souche mutante thermosensible de PA a été

•

choisie afin d'éviter la multiplication interne de la bactérie, pennettant ainsi une étude plus

claire de l'efficacité de la phagocytose et de l'élimination de la bactérie sans avoir à

compenser pour la multiplication normale de la bactérie.

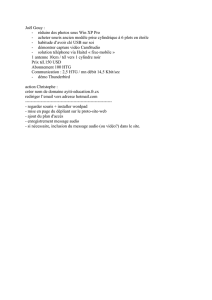

Tel que le démontre la figure 3, l'invasion du foie et de la rate par la bactérie est

similaire chez les animaux résistants et sensibles 30 minutes suivant l'infection par injection

intra-veineuse de tsmP A Dans le tissu hépatique, les souris résistantes et les souris sensibles

ont montré une cinétique de clairance similaire. Par contre, dans le tissu splénique, une

différence significative dans la vitesse d'élimination de l'agent pathogène a été observée entre

les souris résistantes et sensibles. Les souris de la lignée BALB/c ont efficacement éliminé

la bactérie en 4 heures alors que les souris DBAl2 se sont montrées moins efficaces quant à

•

l'initiation de la bactéricidie (P = 0,037). Lorsque les souris ont été infectées par voie intratrachéale, les macrophages alvéolaires résidants des souris résistantes et sensibles n'ont pas

•

29

4

Rate

m

3

0

.S

~

\.;.

Q)

<u

ct: 2

:::>

LL

U

CD

0

-J

•

1

•

BALB/c

DBAJ2

0

0

50

100

ISO

200

250

300

250

300

Temps (minutes)

5

•

~

0

Foie

4

.~

~

~

3

::J

~

U

eo

0

~

••

2

BALB/c

DBA/2

1

0

50

100

150

200

Temps (minutes)

•

Figure 3. Clairance du tsmPA dans les tissus spléniques et hépatiques après une

infection systémique par voie intra-veineuse.

n = 3, les résultats sont exprimés en valeurs moyennes ± déviation standard.

•

30

5,5

~

5,4

~

C5

.~ 5,3

t:

~

~

~

U

00

5,2

5,1

••

0

~

5,0

BALB/e

DBAl2

4,9

•

0

50

100

150

200

250

300

Temps (minutes)

Figure 4. Étude in vivo de la réponse bactéricide des macrophages pulmonaires

résidents suite à une infection endobronchique à tsmPA.

n = 3, les résultats sont exprimés en valeurs moyennes ± déviation standard.

•

•

31

montré d'activité bactéricide in vivo puisqu'aucune diminution de la population bactérienne

n'a été observée dans les 4 premières heures de l'infection (Figure 4). En contre-partie, lors

de l'infection systémique précoce, les phagocytes du foie et de la rate sont en mesure de tuer

la bactérie facilement (Figure 3). Ces résultats supportent les données obtenues lors des

essais in vitro suggérant que

l'activité bactéricide des phagocytes varie selon le site

physiologique.

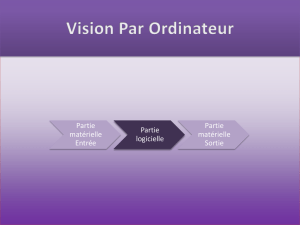

3.3 Étude du profil de la défense cellulaire lors d'une infection eodobronchique

Après l'infection des souris avec tsmPA par voie intra-trachéale, l'activité bactéricide

a été déterminée à différents intervalles de temps suivant l'instillation. Des intervalles

•

précoces (30 minutes, 2 et 4 heures) ont été choisis afin de déterminer l'habilité des

macrophages alvéolaires résidants à tuer Pseudomonas aenlgfnosa, alors que des temps un

peu plus tardifs (6, 8, 18 et 24 heures) ont été ciblés afin de déterminer si le recrutement de

cellules polymorphonucIéaires (PMN) était responsable de la clairance de l'infection. Les

résultats de la figure 5 montrent que l'élimination du tsmPA a été initiée seulement après le

recrutement des PMNs dans l'espace alvéolaire. La baetéricidie a été initiée entre 4 et 6

heures (Figure SA) suivant l'infection chez les souris BALBlc correspondant au moment du

recrutement des PMNs dans l'espace alvéolaire (Figure 5B). Toutefois, le recrutement de

PMNs dans l'espace alvéolaire a été retardé d'environ 2 heures chez les souris DBAl2

comparativement aux souris BALB/c. La population bactérienne contenue dans les voies

•

respiratoires des souris DBA/2 est donc demeurée inchangée durant les 6 premières heures

de l'infection. L'élimination de la bactérie a été initiée au moment de l'arrivée des PMNs, soit

•

7

32

A)

6

~

<::)

.~

t:

~

~

fi

5

4

~

....... ... -.

3

u

bQ

0

-

~

.....................................

.

2

~

•

1

0

10

0

20

30

40

50

100

B)

......

80

•

....... ...........•

<

CQ

~

60

fi)

~

fi)

;j

"0

40

fi)

~

Q.,.

---- BALBle

....•...

DBA/2

20

......•

'$..

0

o

10

20

30

40

50

Temps (heures)

•

Figure 5. Étude du profd de la défense cellulaire lors d'une infection endobronchique

à tsmPA. Le panneau A représente la population bactérienne quantifiée dans des homogénats

de poumons (n = 10) de souris BALB/e et DBA/2 infectées par voie intra-trachéale avec

tsmPA. Le panneau B représente le recrutement neutrophilique à 6, 8, 18 et 24 heures

suivant l'infection.

•

33

vers 6 heures suivant l'instillation. Les courbes de numération bactérienne (Figure SA)

montrent clairement que le profil de la défense anti-Pseudomonas diffère entre la lignée

résistante (BALB/c) et la lignée sensible (DBA/2). Donc, de manière générale, les résultats

montrent que le début de l'élilnination de la bactérie des voies respiratoires correspond à

l'influx neutrophilique dans l'espace alvéolaire.

3.4 Effet du TNFœ sur la réponse inflammatoire chez les souris sensibles infectées

Le TNFa favorise le recrutement et l'activation des phagocytes inflammatoires.

Gosselin et collaborateurs (GOSSELIN et al 1995) ont montré que les souris résistantes

•

(BALB/c) produisaient de plus fortes concentrations de TNFa dans les fluides des LBA que

celles retrouvées chez les souris sensibles DBA/2. Notre observation selon laquelle les souris

DBA/2 montraient un délais de recrutement de P1vINs nous a amenés à vérifier si le TNFa

joue un rôle dans l'amplitude de la réponse inflammatoire dans le poumon.

Du TNFœ

recombinant (500 U par souris, Genzyme, Cambridge, Ma) a été instillé par voie intratrachéale conjointement avec le tsmPA chez la souris sensible DBA/2 afin de déterminer si la présence de TNFcx au site d'infection, et à une concentration similaire à ce qui est observé

chez les souris résistantes, peut affecter le recrutement précoce des PMNs dans les voies

respiratoires. Les souris DBA/2 ayant reçu le TNFœ avec le tsmPA ont montré une

infiltration de PMNs au site inflanunatoire plus élevée que les souris infectées sans traitement

concomitant au TNFa. À 8 heures suivant l'infection nous avons obtenu Il,3 X lOS et 3,9 X

•

lOS cellules, chez les souris traitées avec le TNFa et les souris témoins, respectivement.

•

34

Tableau 2

Effet du traitement au TNFu sur l'infection endobroncb.ique à P. aeruginosa chez

les souris sensibles DBA/2·

Lignée murine

et traitement

30 min

6h

8b

18 h

24 h

A) Suppression de la bactérie (diminution en loglo de la population bactérienne)

DBA/2 + tsmPA

nab O.4±O.2 -O.5±O.4 -2.3±O.9 -3.0±O.3

DBA/2 + tsmPA + TNFa na O.3±O.1 -O.2±O.S -2.8±O.4 -3.9±O.3

BALB/c + tsmPA

na -O.5±O.1 -1.6±O.2 -4.0±O.4 éliminée

B) Proille de la réponse inflammatoire (%Pl\fNs)

•

•

DBA/2 + tsmPA

0

DBA/2 + tsmPA + TNFa 0

BALB/c +tsmPA

0

o

58±19

93±1

18±13

38±3

SO±17

85±16

83±3

91±1

89±5

89±5

87±2

a) Les souris ont été infectées par voie intra-trachéale avec 105 bactéries/souris (tsmPA) et

ont été traitées ou non avec 500 U de TNFa. Les souris (n = 3 par groupe) ont été sacrifiées

à différents intervalles. La cinétique de l'éradication du tsmPA a été détenninée dans des

homogénats de poumons et sont exprimés en variations 10g10 de CFU par rapport au compte

obtenu à 30 min. La réponse inflammatoire a été détenninée parallèlement sur une série de

souris différentes (n = 3 par groupe) Les fluides de LBA ont été récoltés et le pourcentage

de PMNs dans les FLBA a été déterminé tel que décrit dans la section Matériel et méthodes.

Les valeurs sont exprimées en moyennes ± déviation standard.

b) na = non applicable

•

35

Dix-huit à 24 heures suivant l'infection, nous avons obtenus 29,4 X lOs et 14,9 X lOs cellules,

respectivement (Tableau 2). L'amplitude de la réponse inflammatoire obtenue chez les souris

DBAl2 traitées au TNFa était similaire à ceDe obtenue chez les souris BALBlc non traitées.

Tel que présenté au Tableau 2, les souris DBAl2 inoculées avec tsmPA et le TNFa; ont

montré un influx neutrophilique dans l'espace broncho-alvéolaire plus précoce.

Fait

surprenant, malgré que le traitement au TNPa favorise le recrutement, la bactéricidie n'en est

pas davantage initiée. Elle demeure inchangée si on compare avec les souris DBAl2

normales. En effet, les souris infectées au tsmPA avec traitement au TNFŒ n'ont montré

qu'une légère augmentation de la clairance de la bactérie comparativement aux souris

infectées sans traitement. Par ailleurs, les souris BALB/c ont initiée l'élimination bactérienne

•

dès 6 heures suivant l'infection.

3.5 Production du TNFa dans les tissus pulmonaires.

En nous appuyant sur les résultats obtenus lors du traitement des souris DBAl2 avec

le TNFa ainsi que des travaux de GOSSELIN et al (1995), nous avons voulu vérifier la

cinétique de même que l'amplitude de la production de TNFa dans le tissu pulmonaire lors

d'une inf~1ion à Pseudomonas aeroginosa chez les souris sensibles et les souris résistantes.

Des souris BALB/e (résistantes) et DBA/2 (sensibles) ont été infectées par voie intratrachéale avec 105 CFU/souris de tsmPA selon la procédure décrite dans la section Matériel

et méthodes. À différents intervalles dans la phase précoce de l'infection, les souris ont été

•

sacrifiées et les poumons ont été excisés puis homogénéisés. Le TNFa; a été quantifié dans

la phase soluble des homogénats à l'aide d'une méthode ELISA. Les résultats montrent une

p = 0,086

A)

en

~ 3,0

S

•

~

p == 0,027

36

2,5

p = 0,118

"'0

_______1 BALB/c

~c: 2,0

~ DBA/2

1h

o

]

1,5

p = 0,016

en

~

5

1,0

"'0

~ 0,5

0,0

0,5

2

4

8

6

18

24

Temps après l'infection au tsmPA (heures)

3,5

•

c=J

B)

2,5

BALB/c

~ DBA/2

2,0

1,5

~ 1,0

"'0

~ 0,5

0,0

ncnves 0,5 2

4

6

8

18 24

Temps après ['instillation de PBS (heures)

•

Figure 6. Production du TNFu dans les tissus pulmonaires des souris résistantes et

sensibles infectées par le tsmPA. Les souris (0 = 4 à n = 14) ont été infectées par voie intratrachéale avec le tsmPA Les poumons ont été prélevés et homogénéisés et le TNF produit

a été mesuré dans la phase soluble des homogénats. Les résultats sont comparés à ceux

obtenus dans les tissus pulmonaires de souris instillés avec du PBS stérile (n = 2 à n = 4). Les

naïves (n = 4) n'ont été soumises à aucune procédure chirurgicale.

•

37

augmentation significative de la production de TNP dans le poumon chez la souris BALB/c

(Figure 6). Cette production augmente graduellement pour atteindre un maximum après

envirion 8 heures d'infection. Le taux de TNFa retourne à la normale vers 18 heures suivant

l'inoculation du tsmPA Lorsque l'on compare ces résultats avec les souris témoins qui n'ont

reçu que 50 ~I de PBS stérile, il apparaît clairement que cette augmentation est associée à la

présence de la bactérie dans les voies respiratoires puisque la procédure chirurgicale per se

n'induit pas la production de TNF chez la BALB/c. Par contre, les animaux sensibles

(DBA/2) n'ont montré aucune production significative de TNFa en présence de tsmPA.

Lorsque l'on compare les souris de la lignée BALB/c et DBA/2, la différence quant à

1) amplitude de la réponse au tsmPA est statistiquement significative aussi tôt que 2 heures

•

suivant l'infection (p = 0,016) et demeure ainsi, jusqu'à 8 heures (p = 0,086).

3.6 Étude de la production des médiateurs impliqués dans la cascade du TNF

3.6.1 Production de monoxyde d'azote dans les tissus pulmonaires

Il est connu que le TNP peut agir sur le recrutement et l'activation des cellules immunitaires de manière indirecte par la stimulation de la production de chimiokines et de

radicaux libres tels que le monoxyde d'azote (NO) (MONCADA et al 1991). Le NO est un

radical libre reconnu pour avoir des effets bactéricides.

n s'agit d'une défense cellulaire de

première ligne, donc non spécifique, contre un envarusseur bactérien ou parasite.

•

14

•

12

~

r==J

BALB/c

~ DBAl2

38

10

8

6

4

2

0,5

2

4

6

8

18

24

Temps suivant l'infection à tsmPA (heures)

•

14

c=J

12

~ DBA/2

BALB/c

~ 10

-~

8

6

4

2

ND ND . . . . . . ._ _

. . . . . .~. . . . . . . ~--.L-"'"""-------_

0,5 2

4

6

18

24

O-""--..L.....I..Q~

Temps suivant l'instillation avec PBS (heures)

•

Figure 7. Production de nitrite/nitrate dans le tissu pulmonaire suite à une infection

endobronchique à tsmPA. Les souris résistantes et sensibles (n=3) ont été infectées par

voie intra-trachéale avec 105 tsmPA/souris. Le nitrite/nitrate a été mesuré par la réaction de

Greiss dans la phase soluble des homogénats de poumons. Les résultats ont été comparés à

ceux obtenus dans les tissus pulmonaires de souris instillées avec du PBS stérile (un seul

échantillon par intervalle était disponible). ND, signifie que les valeurs contrôles pour les

DBAJ2 à 6 et 8 heures n'ont pu être déterminées.

•

39

Puisque les souris résistantes ont montré une production accrue de TNFa en cours

d'infection et que cette augmentation coïncide avec l'initiation de l'élimination de la bactérie

des voies respiratoires, nous avons voulu vérifier si l'activité bactéricide observée chez ces

animaux étaient associée à l'activation des neutrophiles recrutées dans l'espace bronchoalvéolaires par une production accrue de NO induite par le TNPa.

Le NO a donc été mesuré dans la phase soluble des homogénats de poumons de souris

infectées avec le tsmP A ou seulement instillées avec du PBS stérile. En utilisant la méthode

calorimétrique de Greiss, le NO a pu être mesuré par le biais de ses dérivés d'oxydation. Les

résultats de la figure 7 montrent que la production de monoxyde d'azote, tant chez la BALB/c

que chez la DBAl2 est faible (environ 6 J1M chez BALBlc et 9 J1M chez DBAl2). Bien que

•

la production de monoxyde d'azote soit légèrement plus élevée chez les souris de la lignée

DBAl2 que chez les souris de la lignée BALB/c, cette production demeure invariable au cours

de la période d'infection à Pseudomonas. De plus, lorsque l'on compare les résultats avec

ceux obtenus par une instillation de PBS stérile, on constate que le produit final mesuré reflète

l'activité basale de la nitric oride synthase, et ne peut donc pas être associée à une induction

par le TNFa.

3.6.1 Praduction d' IFNY dans les tissus pulmonaires

À l'examen microscopique, lors de la numération cellulaire différentielle, il ne nous

est pas

•

possible de distinguer les neutrophiles des cenules NK (natura/ kil/er) puisqu'ils sont

morphologiquement semblables. En effet, le NK mesure environ 12-15

~m

de diamètre, il

possède, comme le neutrophile, des granules cytoplasmiques et un noyau en "fer-à-cheval".

•

40

Toutefois, sachant que les cellules

NI(

ont un pouvoir défensif contre certains agents

infectieux par la production d'interféron-gamma (IFNy), nous avons déterminé l'implication

des NI( dans l'éradication de l'infection à Pseudomonas en mesurant la production d'IFNy

dans l'espace bronchoalvéolaire. Cette cytokine est également reconnue pour être produite

par les cellules T. Toutefois, puisque l'étude est menée en phase précoce, les cellules T ne

sont pas encore recrutées au site de l'infection, faisant des cellules NK la seule source

d'interféron possible.

Afin de quantifier la production d'IFNy consécutive à une infection endobronchique

au tsmP A, nous avons eu recours à une méthode ELISA mise au point dans le laboratoire.

Cependant, aucune production d'IFN n'a pu être détectée au cours des 24 premières heures

•

d'infection, ni chez les animaux sensibles, ni même chez les animaux résistants (0 = 4). Les