Effets à long terme sur la fonction gonadique des chimiothérapies

Mini-revue

mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie 2012 ; 14 (2) : 69-76

Effets à long terme sur la fonction

gonadique des chimiothérapies

administrées chez l’enfant

Long-term effects of chemotherapy on gonadic function in children

Frédérique Duquesne1

Jean-Hugues Dalle2

1Hôpital Robert-Debré,

service d’hémato-immunologie,

48, boulevard Serrurier,

75019 Paris,

France

2Hôpital Robert-Debré,

université Paris VII - Denis-Diderot,

service d’hémato-immunologie,

48, boulevard Serrurier,

75019 Paris,

France

Résumé. L’amélioration de la survie des enfants atteints de cancer doit faire prendre en compte

les effets à long terme des thérapeutiques anticancéreuses, notamment sur la fonction gona-

dique. Le risque d’atteinte gonadique après traitement chimiothérapique pour cancer chez

l’enfant est variable suivant le patient (sexe, âge), le type de chimiothérapie et la patholo-

gie sous-jacente. Le risque est maximal en cas d’utilisation d’alkylants, en particulier à forte

dose. Ce risque augmente avec l’âge chez la fille. Les auto- ou allogreffes de cellules souches

hématopoïétiques et la maladie de Hodgkin sont extrêmement pourvoyeurs de stérilité ou

d’hypofertilité. Lorsque la perte de la fonction gonadique est inévitable, les possibilités de

préservation de la fertilité existent à tous les âges, même si certaines techniques sont encore

expérimentales.

Mots clés : fertilité, chimiothérapie, enfant, cancer, cryoconservation

Abstract. The long-term quality of life and follow-up amelioration of patients treated for mali-

gnant disease during childhood must include long-term adverse effects of treatment, especially

on the gonadic function. The effect on ovary and testis after treatment of malignant disease

during childhood depends upon type of chemotherapy, dosage, patient age and pathology.

The risk is maximal with alkylating agents especially in high dose. This risk increases with age

in girls. The bone marrow transplantation and the Hodgkin’s lymphoma induce significant risk

of infertility. When infertility occurs, many techniques of preservation are available, even if

some of them are still to be regarded as experimental methods.

Key words: fertility, chemotherapy, child, cancer, cryopreservation

Les récents progrès des traitements

anticancéreux ont permis une

amélioration notable de la survie des

enfants et des adolescents suivis pour

cancer. Sur ces 30 dernières années,

la survie sans récidive (EFS) des moins

de 15 ans, tout cancer confondu,

est ainsi passée de 67 % dans les

années 1980 à plus de 83 % de nos

jours [1].

L’amélioration de la survie des

enfants atteints de cancer doit faire

prendre en compte les effets secon-

daires à long terme des thérapeutiques

anticancéreuses, notamment sur la

fonction gonadique. En effet, parmi

ces survivants de cancer, le pourcen-

tage d’infertilité serait de un cas sur

trois contre 5 % dans la population

générale [1, 2].

Se préoccuper de la fertilité des

patients traités pour cancer est donc

devenu une démarche incontour-

nable dans leur prise en charge.

Rappel sur la fonction

gonadique normale

Chez la femme : l’ovogenèse

Même si de récents travaux

tendent à bousculer les connaissan-

ces acquises depuis les années 1950,

il est communément admis que le

stock ovocytaire de la femme est déjà

constitué avant sa naissance [3]. Les

ovaires contiennent un maximum

de follicules primordiaux au sep-

tième mois de la vie intra-utérine puis

ce nombre de follicules diminue de

fac¸on exponentielle pendant la vie.

Une femme possède ainsi un à deux

millions de follicules à la naissance,

doi:10.1684/mte.2012.0394

médecine thérapeutique

Médecine

de la Reproduction

Gynécologie

Endocrinologie

Tirés à part : F. Duquesne

69

Pour citer cet article : Duquesne F, Dalle JH. Effets à long terme sur la fonction gonadique des chimiothérapies administrées chez l’enfant. mt Médecine de la

Reproduction, Gynécologie Endocrinologie 2012 ; 14 (2) : 69-76 doi:10.1684/mte.2012.0394

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Mini-revue

400 000 au début de la puberté et moins de 1 000 à la

ménopause [3, 4].

Le nombre de follicules primordiaux, c’est-à-dire la

réserve ovarienne, correspond directement à la capacité

de grossesse d’une femme et donc à la fertilité. Ainsi, la

destruction prématurée du stock de follicules est à l’origine

d’une insuffisance ovarienne exocrine précoce. Faddy

et al., en 1992, ont ainsi montré qu’une perte de 90 %

de la réserve ovarienne avant l’âge de 14 ans provoquait

une insuffisance ovarienne dès l’âge de 27 ans [4, 5].

De plus, ce dysfonctionnement ovarien a pour consé-

quence directe l’infertilité mais aussi les symptômes de

privation en œstrogènes.

La cause la plus fréquente chez la femme de méno-

pause précoce est l’exposition de l’ovaire à une substance

toxique et en particulier à des agents cytotoxiques tels que

les chimiothérapies [4].

Chez l’homme : la spermatogenèse

La spermatogenèse débute à la puberté. Les sperma-

tozoïdes sont produits à partir de cellules germinales ou

spermatogonies avec un cycle de 74 jours de la sperma-

togonie au spermatozoïde [5-7].

La restauration éventuelle de la spermatogenèse après

traitement chimiothérapique dépend donc de l’intégrité de

la spermatogonie et de sa capacité ultérieure à se différen-

cier.

Les dommages cellulaires induits par les cytotoxiques

peuvent également toucher les tubes séminifères qui

deviennent dysfonctionnels ou les cellules somatiques

(cellules de Sertoli et cellules de Leydig) qui sont cepen-

dant plus résistantes. La spermatogenèse peut donc être

également supprimée par l’impossibilité pour les cellules

de Sertoli à créer un environnement favorable aux sper-

matozoïdes, ou encore par manque de testostérone [7].

Évaluation de la fertilité

Chez la fille

L’évaluation de la réserve folliculaire est utilisée pour

estimer le risque d’infertilité chez les patients traités pour

cancer [5].

L’évaluation clinique simple à la puberté consiste en

l’existence ou non d’une aménorrhée. Si, après chimio-

thérapie, avoir des cycles menstruels normaux ne garantit

pas une fertilité normale, l’aménorrhée est elle un facteur

prédictif péjoratif pour la fertilité.

Les dosages hormonaux sont également utiles.

La mesure du taux plasmatique d’hormone follicu-

lostimulante (FSH) est la technique la plus simple et la

moins coûteuse permettant d’explorer l’âge ovarien et

donc utilisée en routine. La FSH est une gonadotrophine

sécrétée par l’hypophyse antérieure, modulée par la gona-

dolibérine ou Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH),

décapeptide hypothalamique. Plusieurs études ont montré

qu’un taux élevé de FSH (>10 UI/mL) est corrélé à une

insuffisance de sécrétion d’œstrogènes et donc à un

facteur de risque d’infertilité, même si un taux normal

n’exclut pas un dysfonctionnement ovarien [2, 5, 8].

L’inhibine B, hormone sécrétée par le follicule durant

le cycle ovarien, est une hormone impliquée dans la régu-

lation négative de la FSH et son dosage permet d’estimer

la capacité sécrétoire de la réserve ovarienne.

L’hormone antimullérienne (AMH) est sécrétée par les

follicules ovariens. Sa sécrétion augmente progressive-

ment à partir de la puberté puis diminue avec l’âge et

devient indétectable à la ménopause. Son taux est donc

directement corrélé avec la réserve folliculaire et repré-

sente le meilleur marqueur de suivi chez la femme : les

taux plasmatiques d’AMH diminuent bien avant que la

FSH n’augmente [1, 9].

L’échographie pelvienne est également utilisée. La

taille des ovaires est mesurée, ainsi que le nombre de

follicules actifs chez la fille pubère.

Chez le garc¸on

Chez le garc¸on pubère comme chez l’adulte, le sper-

mogramme est le meilleur examen : évaluation du nombre

de spermatozoïdes, de leur forme, viabilité et mobilité

[5, 10].

Il est le reflet de la fonction exocrine testiculaire et

donc de la fertilité. Cependant, un cycle de spermatoge-

nèse étant de trois mois environ, il faudra veiller à ne pas

le réaliser trop tôt après la fin du traitement.

Le volume testiculaire doit être également apprécié.

Les dosages hormonaux sont également utilisés :

mesure des taux d’hormone lutéinisante (LH), FSH, tes-

tostérone et inhibine B.

La FSH est sécrétée par la glande pituitaire et son

dosage est augmenté si le tissu testiculaire est lésé à cause

de la perte du feed-back négatif.

L’inhibine B, sécrétée par les cellules de Sertoli, dimi-

nue en cas de dysfonctionnement testiculaire et représente

le meilleur marqueur hormonal de suivi chez l’homme.

Cependant, l’inhibine B est un marqueur très sensible.

Un taux bas d’inhibine B est le reflet d’un taux bas de sper-

matozoïdes, cependant, parfois suffisant pour permettre

une reproduction assistée, voire même une conception

naturelle. Il est donc conseillé de toujours réaliser un sper-

mogramme lorsqu’un souhait de conception est exprimé,

quel que soit le dosage d’inhibine B [5, 10].

Risque d’infertilité après

chimiothérapie rec¸ue pendant l’enfance

Les agents antimitotiques comme les chimiothérapies

et la radiothérapie peuvent être à l’origine d’une toxicité

gonadique importante [5, 11].

70 mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 14, n◦2, avril-mai-juin 2012

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Le risque d’atteinte de la fonction gonadique après

traitement chimiothérapique pour cancer chez l’enfant

est variable suivant le patient (sexe, âge), le type de chi-

miothérapie rec¸ue, la dose, les modalités d’administration

utilisées et la pathologie pour laquelle l’enfant est traité.

Action de la chimiothérapie anticancéreuse

sur la fonction gonadique

Les principaux médicaments utilisés en chimiothé-

rapie anticancéreuse sont divisés en différentes classes

thérapeutiques selon leur mode d’action. Dans les pro-

tocoles thérapeutiques, ces agents sont le plus souvent

associés afin d’obtenir un effet synergique, au prix d’une

augmentation des effets secondaires.

Les principales classes de chimiothérapie sont [5] :

–les alkylants : ils forment des ponts covalents

entre les brins d’ADN rendant impossible la répa-

ration de l’ADN pendant la réplication. Ce sont le

cyclophosphamide, la procarbazine, l’ifosfamide, les

nitroso-urées, le chlorambucil, le melphalan, le busulfan,

la carboplatine... ;

–les antimétabolites : ils bloquent ou détournent une

voie de synthèse de l’ADN. Ce sont le méthotrexate, la

mercaptopurine, la fludarabine, l’aracytine... ;

–les agents intercalants : ils induisent des cou-

pures d’ADN. Ce sont les anthracyclines : daunorubicine,

adriamycine... ;

–les agents scindants : ils provoquent des fragmenta-

tions de l’ADN. La bléomycine fait partie de cette classe ;

–les poisons du fuseau : ils bloquent les cellules en

métaphase. Ce sont la vinblastine, la vincristine... ;

–les épipodophyllotoxines : ils inhibent la topo-

isomérase II, impliquée dans la torsion/détorsion de

l’ADN. Ce sont le VP16, le VM26...

Toutes les chimiothérapies provoquent une affection

de la fonction gonadique, mais la toxicité est variable selon

le type de molécule utilisée (tableau 1) [12, 13].

Les chimiothérapies les plus toxiques sont ainsi les

agents alkylants. Tous les alkylants n’ont pas la même toxi-

cité : le risque est encore plus important avec le busulfan

qu’avec le melphalan ou le cyclophosphamide [14, 15].

Meirow a ainsi comparé l’action stérilisante des agents

alkylants à celle des autres antimitotiques et a retrouvé

une insuffisance ovarienne de 42,4 % en cas d’utilisation

d’agents alkylants contre 14 % lorsque ces agents ne sont

pas utilisés [16]. Cela pourrait s’expliquer par le fait que

les agents alkylants exercent leurs effets cytotoxiques en

l’absence de prolifération cellulaire, à la différence des

autres agents antimétabolites. Chez la fille, ils détruisent

ainsi les follicules en croissance mais aussi les follicules

primordiaux du stock de réserve pouvant être ainsi respon-

sable d’une stérilité définitive.

À l’opposé, le risque est très modéré avec des

substances comme la vincristine, le méthotrexate, la bléo-

mycine, le fluoro-uracile [14, 15].

La dose cumulée a un impact avec un risque

d’insuffisance gonadique d’autant plus important que la

dose administrée est importante. Cela a pu être vérifié in

vitro. Ainsi, Meirow et al. ont comptabilisé le nombre de

follicules primordiaux résiduels chez des rongeurs après

administration de doses cumulées de cyclophosphamide

et ont montré que ce nombre diminuait d’autant plus que

la dose était importante [17].

La difficulté est que la plupart des patients sont traités

avec de multiples agents et que la contribution relative de

chaque substance est donc difficile à déterminer. Il paraît

donc plus licite d’évaluer le risque d’infertilité en fonc-

tion de la pathologie du patient. C’est en effet le type de

maladie qui va déterminer le protocole thérapeutique et

donc la dose, la durée, le mode d’administration et les

associations des différentes substances [14, 18].

Risque d’atteinte de la fonction gonadique

selon la pathologie

La maladie de Hodgkin (MdH)

La maladie de Hodgkin (MdH) est une pathologie

extrêmement pourvoyeuse de stérilité.

Avant même tout traitement anticancéreux, du fait

de la maladie elle-même, il peut exister, chez l’homme,

un dysfonctionnement gonadique. Le mécanisme exact

est inconnu mais toute pathologie, cancéreuse ou non,

associant une augmentation du catabolisme et une aug-

mentation des hormones de stress, s’accompagne d’une

diminution du taux de gonadotrophines témoin d’un dys-

fonctionnement gonadique. Le processus inflammatoire

lié à la maladie, avec un relargage de cytokines souvent

important, a un impact négatif sur la spermatogenèse. Ce

peut également être une explication [5, 6, 19-21].

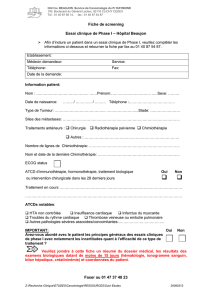

Tableau 1. Toxicité des chimiothérapies sur la fonction gonadique.

Haut risque Risque intermédiaire Risque faible (ou absent) Risque inconnu

Cyclophosphamide

Chlorambucil

Melphalan

Busulfan

Moutarde azotée

Procarbazine

Cisplatine

Adriamycine

Méthotrexate

5-fluoro-uracile

Vincristine

Bléomycine

Actinomycine D

Taxanes

Oxaliplatine

mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 14, n◦2, avril-mai-juin 2012 71

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Mini-revue

Dans la MdH en particulier ce dysfonctionnement

gonadique préthérapeutique est retrouvé. Ainsi, on note

11 % d’azoospermie avant tout traitement et 69 %

d’anomalies spermatiques [5, 19-21]. Les patients porteurs

de MdH présentent fréquemment des signes systémiques

au diagnostic avec fièvre et sueurs nocturnes et un

syndrome inflammatoire biologique important pouvant

expliquer ce taux important d’altération des paramètres

spermatiques [19].

Par ailleurs, les protocoles thérapeutiques utilisés dans

la MdH contiennent des alkylants à dose importante, à

l’origine de la dysfonction gonadique.

Comme dit précédemment, plus la dose d’alkylants

utilisée est importante, plus le risque d’infertilité est

majeur [1, 22]. Ainsi, les enfants et les adolescents trai-

tés avec une chimiothérapie type MOPP/COPP (moutarde

azotée/cyclophosphamide, oncovin, procarbazine, pred-

nisone) ont un risque majoré d’infertilité par rapport à ceux

recevant une cure de type ABVD (adriamycine, bléomy-

cine, vinblastine, dacarbazine) [11, 14, 19].

Chez le garc¸on, après MOPP, plus de 90 %

d’azoospermie sont retrouvés [19]. La fille est un peu

moins sujette au risque d’infertilité pour le même trai-

tement rec¸u. Une ménopause précoce (plus ou moins

précoce suivant la dose d’alkylants rec¸ue, l’âge au moment

du diagnostic et la susceptibilité individuelle) est en

revanche retrouvée dans la quasi-totalité des cas [22].

Le risque d’atteinte de la fertilité est encore majoré en

cas d’irradiation pelvienne.

Les leucémies aiguës

Après un traitement standard de la leucémie aiguë (LA),

il existe peu de risque d’atteinte gonadique. Les proto-

coles actuels n’incluent en effet pas d’agent alkylant (et en

particulier de cyclophosphamide) à forte dose.

Différentes études relatent 10 % de filles développant

des anomalies ovariennes et en particulier une ménopause

précoce après un traitement standard de leucémie aiguë

lymphoblastique (LAL) [1, 11].

Chez le garc¸on également, la fertilité est préservée,

même si près d’un patient sur deux ayant rec¸u une chi-

miothérapie pendant l’enfance (même à dose modérée)

présentera des altérations des paramètres spermatiques à

l’âge adulte [19].

Le risque de stérilité ne concerne réellement que les

enfants présentant une rechute «on therapy »pour les-

quels une intensification thérapeutique avec allogreffe

de cellules souches hématopoïétiques (CSH) va s’avérer

nécessaire.

Les tumeurs solides (sarcome d’Ewing, ostéosarcome,

neuroblastome, néphroblastome, tumeur cérébrale,

hépatoblastome) et les lymphomes non hodgkiniens

De même que pour les LA standards, il existe un risque

théorique faible de développer une infertilité après une

chimiothérapie de première ligne. Ce risque paraît tout

de même un peu plus important dans les tumeurs solides,

notamment car les enfants atteints sont souvent plus âgés

et que le traitement peut inclure une irradiation locali-

sée, parfois pelvienne selon le site primitif de la maladie

[1, 14].

Ainsi, les protocoles thérapeutiques des sarcomes

d’Ewing ou des rhabdomyosarcomes comportent dans les

formes graves une irradiation abdominale ou pelvienne à

la dose de 20 à 30 Gy. Or, cette dose est connue pour être

à l’origine d’une insuffisance ovarienne dans plus de 97 %

des cas (voir infra) [14, 23].

Dans les tumeurs cérébrales également, le risque de

dysfonction ovarienne est majoré. Cela est essentiellement

lié à l’irradiation spinale et à l’utilisation de nitroso-urées

qui font partie de la famille des alkylants [1, 11, 23].

Il est important de noter qu’une reprise des menstrua-

tions après traitement gonadotoxique n’est pas synonyme

de respect de l’intégrité de la réserve ovarienne. On peut

ainsi constater l’installation secondaire de troubles du

cycle souvent témoins d’un risque d’insuffisance ova-

rienne prématurée. Ainsi, Larsen et al. notaient parmi

100 femmes survivantes de cancer pendant l’enfance

(tout cancer confondu), 70 patientes présentant des cycles

menstruels réguliers ou un taux de FSH non augmenté

mais ayant pourtant un volume ovarien plus petit, un

nombre de follicules par ovaire moindre et donc un risque

majoré de ménopause précoce [24].

Les greffes de cellules souches

hématopoïétiques

Quelle que soit la pathologie sous-jacente pour

laquelle la greffe de cellules souches hématopoïétiques

(CSH) est réalisée, l’intensité de traitement est telle – à

l’exception des greffes dites à conditionnement réduit

(moins de 20 % des cas en pédiatrie) – que le risque

d’infertilité est quasi constant et toujours à prendre en

considération et à discuter avec le patient et sa famille.

Le conditionnement myéloablatif qui prépare à la

greffe de CSH comprend de la chimiothérapie haute dose

associée on non à de la radiothérapie. Ce conditionne-

ment est particulièrement gonadotoxique et induit dans la

grande majorité des cas une infertilité à l’âge adulte.

Il est difficile de définir si ce dysfonctionnement gona-

dique est lié à l’irradiation corporelle totale (ICT), à la

chimiothérapie haute dose, à la chimiothérapie conven-

tionnelle rec¸ue avant le traitement myéloablatif ou à

l’association des trois [11, 25].

L’ICT, particulièrement utilisée dans le conditionne-

ment des LAL de l’enfant, délivre habituellement une dose

de 12 Gy fractionnée en six doses.

Même si le fractionnement des doses est «protecteur »,

comparativement à la même dose délivrée en une seule

fraction, on estime chez la fille que la moitié de la popula-

tion folliculaire serait détruite pour une dose d’irradiation

72 mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 14, n◦2, avril-mai-juin 2012

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

inférieure à 2 Gy et qu’une dose de 15 Gy rec¸ue pendant

l’enfance induit 100 % d’insuffisance ovarienne prématu-

rée [23].

Chez le garc¸on, 0,1 à 1 Gy suffisent à perturber la sper-

matogenèse et des doses supérieures à 4 Gy causent des

dégâts permanents [11].

L’ICT est donc particulièrement délétère sur la fonction

gonadique.

La chimiothérapie haute dose lorsqu’elle utilise plu-

sieurs alkylants tels que le busulfan, le cyclophosphamide

et/ou le melphalan est également très gonadotoxique avec

presque 100 % d’infertilité observée.

Même lorsqu’elles sont utilisées seules, ces chimiothé-

rapies utilisées à haute dose sont extrêmement toxiques sur

la fonction gonadique.

Ainsi, le busulfan en monothérapie (circonstance

exceptionnelle chez l’homme) est pourvoyeur d’infertilité

chez presque tous les patients [11, 14].

Le melphalan, utilisé seul, le serait un peu moins avec

des cas de fonction ovarienne normale [11, 19].

Le rôle du cyclophosphamide utilisé seul à doses myé-

loablatives (120 à 200 mg/kg) n’est pas aussi net puisqu’il

est décrit des patientes traitées dans l’enfance et ayant une

puberté et un taux de gonadotrophines normaux alors que

d’autres développent des anomalies du développement

pubertaire [10, 25, 26]. Des cas de grossesse chez les par-

tenaires de garc¸ons ayant rec¸u du cyclophosphamide sans

irradiation ont également été décrits [26].

Une étude réalisée chez 34 filles greffées pour des

pathologies variées retrouve 20 % de femmes présentant

une fonction ovarienne normale et des règles régulières,

15 % avec des règles régulières mais un taux de FSH

élevé et 65 % avec un complet dysfonctionnement ovarien

[25]. Une autre étude réalisée chez 82 enfants prépubères

confirme ce taux de 20 % de fonction ovarienne nor-

male avec même neuf grossesses observées. Cependant,

ces neuf grossesses sont grevées de cinq fausses couches

spontanées toutes chez cinq patientes ayant rec¸u un condi-

tionnement incluant une ICT [26].

Chez le garc¸on, le conditionnement myéloablatif est

également extrêmement toxique avec plus de 85 %

d’azoospermie retrouvée après greffe de CSH [2, 25].

Risque d’atteinte gonadique en fonction

du patient

Chez la fille

Chez la fille, l’âge au début du traitement est un facteur

péjoratif majeur [4].

En effet, l’âge est corrélé à la réserve folliculaire : les

ovaires des plus jeunes filles contiennent un plus grand

nombre d’ovocytes que ceux des femmes plus âgées et

pour le même traitement le risque de ménopause pré-

coce augmente donc avec l’âge de la patiente puisque au

moment du traitement la réserve folliculaire est moindre

[25].

Il est également classique de penser que l’ovaire infan-

tile, qui ne contient que des follicules quiescents, est

moins sensible à l’effet délétère de la radiochimiothéra-

pie. L’apparition du cancer après la puberté est donc un

facteur de risque d’infertilité supplémentaire.

Cela explique l’intérêt possible d’un traitement par

agoniste de la GnRH, qui remet les ovaires à l’état quies-

cent, chez les jeunes filles et les jeunes femmes pubères

au moment de la chimiothérapie afin de préserver leur

fonction ovarienne [1].

Chez le garc¸on

Chez le garc¸on, c’est différent. Le stock de spermato-

gonies est identique à tout moment de la vie et l’âge n’est

donc pas un facteur prédictif d’infertilité [25].

Autres complications

en dehors de l’infertilité

Chez la fille

Outre la stérilité observée à l’âge adulte,

l’administration d’un conditionnement myéloablatif

avant greffe de CSH chez la fillette nubile induit une

insuffisance ovarienne endocrine à l’origine d’un retard

de croissance et d’un retard de développement des

caractères sexuels secondaires à la puberté.

Les effets indésirables sur la fonction endocrine et la

croissance sont a priori moindres en cas de chimiothéra-

pie haute dose seule sans association à la radiothérapie

[2, 11, 25].

Ces effets secondaires sur la fonction endocrine ne sont

par ailleurs pas décrits après traitement standard de LA ou

de tumeurs solides de l’enfant.

Un suivi endocrinien et gynécologique est donc néces-

saire en post-greffe afin de mettre en route dès que

nécessaire un traitement substitutif adéquat en vue de

l’obtention d’une taille (sub)normale à l’âge adulte et le

développement de cycles menstruels réguliers. Ce traite-

ment substitutif sera arrêté à intervalles réguliers pendant

deux mois afin de dépister un éventuel recouvrement de

la fonction gonadique [2, 25].

Chez l’homme

Chez l’homme, les cellules de Sertoli et les cellules

de Leydig sont beaucoup plus résistantes aux dommages

cellulaires induits par les cytostatiques que l’épithélium

germinal et l’hypogonadisme endocrine est donc rarement

noté. Ainsi, après traitement cytostatique, le taux de FSH

est souvent anormalement élevé alors que le taux de LH et

de testostérone sont normaux chez la majorité des patients

[6, 24].

Une atteinte de la fonction endocrine a été décrite en

cas d’irradiation du système nerveux central de plus de

40 Gy [6].

mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 14, n◦2, avril-mai-juin 2012 73

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%