Dossier CLIMAT : L`impact du réchauffement climatique sur les

de glace flottantes sont plus vulné-

rables à la fonte que les glaciers

continentaux car les rivages de

l’Antarctique sont plus chauds que

le cœur du continent. Ces franges

glaciaires agissent comme des

freins à l’avancée vers la mer des

glaciers continentaux.

On oublie souvent que l’Antarctique

est un continent; son climat n’évolue

donc pas de manière uniforme sous

l’effet du réchauffement planétaire.

Certaines régions du Pôle Sud se

refroidissent, d’autres se réchauffent.

Dans l’étroite Péninsule antarctique

qui pointe vers l’Amérique du Sud,

la température s’est élevée de 0,5°C

par décennie depuis les années

1940. Depuis 1974, la superficie des

sept plates-formes glaciaires

entourant cette péninsule a diminué

d’environ 13.500km2.

Entre la fin du mois de janvier et le

début du mois de mars 2002, un

événement inquiétant est venu

confirmer ce réchauffement local :

la plate-forme Larsen-B , située à

l’est de la Péninsule, s’est désintégrée

en 35 jours alors qu’elle existait

depuis 12.000 ans. Un iceberg de la

taille du Luxembourg ainsi qu’une

myriade de morceaux de glace

(d’une superficie totale de 3250

km2) sont alors partis à la dérive. Il

s’agit du détachement de glace le

plus important en 30 ans dans cette

région.

du point de départ du phénomène,

précipite d’importantes quantités

d’eau douce dans l’Atlantique Nord,

diminuant significativement la sali-

nité et donc la densité des eaux,

ralentissant les courants marins.

Une réaction en chaîne inquiétante

s’amorce alors : plus le réchauffe-

ment de la planète s’accentue, plus

les glaciers fondent, plus l’eau de

mer s’adoucit, plus sa densité

décroît, plus les courants océa-

niques risquent de s’arrêter.

Un fort ralentissement aurait des

conséquences désastreuses sur la

ressource halieutique et sur le cli-

mat de la planète. Les courants

marins contribuent à la biodiversité

marine en alimentant certaines

régions en plancton (par exemple

sur les Grands Bancs de Terre Neuve

ou les côtes du Pérou). Par ailleurs,

les océans sont un élément clé de la

complexe machinerie climatique

(l’effet El Niño en est l’exemple) ; si

la circulation océanique est perturbée,

de nombreuses régions verront leur

climat radicalement modifié. Par

exemple, si le Gulf Stream s’arrête,

le Nord de la France pourrait

connaître des hivers comparables

aux rudes hivers canadiens.

> La montée des eaux :

Le niveau des mers s’est déjà élevé

de 12cm depuis 1880. Deux fac-

teurs concourent à cette élévation :

la dilatation thermique des eaux et

la fonte des glaces.

Le réchauffement des eaux de sur-

face de 0,5°C constaté depuis 1880

est ainsi responsable d’une élévation

(par dilatation) du niveau des mers

de 5cm. Les autres 7cm sont impu-

tables à la fonte des glaciers polaires

et de montagnes.

> La fonte des glaciers de monta-

gne : Menace sur la ressource en

eau, les écosystèmes et la biodiversité

L’eau de fonte des glaciers alimente

largement les réserves d’eau douce,

à la fois en surface et sous terre.

Dans certaines régions tempérées

et tropicales, elle est un élément

central de la vie des écosystèmes,

de la production d’énergie hydro-

électrique, de l’activité industrielle,

des systèmes d’irrigation et des

réserves d’eau potable. Parce que la

glace des glaciers fond lentement à

la saison chaude, elle offre des

réserves d’eau approvisionnant

régulièrement les systèmes de drai-

nage en aval.

Dans certaines régions, le réchauf-

fement climatique entraîne un

déclin des précipitations. De moindres

chutes de neige et une fonte plus

précoce augmentent les risques

d’inondations en début d’année et

réduit l’écoulement de l’eau dès la

fin du printemps et durant l’été.

Une moindre humidité à la fin du

printemps et durant l’été engendre

des risques accrus de déclenchement

de feux de forêts, de broussailles et

de prairies. Cela signifie également

une ressource en baisse pour l’agri-

culture, la production hydroélectrique

et industrielle et pour la consomma-

tion domestique. Les écosystèmes

soumis au stress de la sécheresse

vont s’appauvrir et attirer les inva-

sions d’insectes et de parasites.

4. Plate-formes glaciaires en

Antarctique:

90% de la glace de notre planète se

trouve en Antarctique : soit sur le

continent antarctique lui-même

(sous forme de calotte d’une épais-

seur moyenne de 2km) soit sous

forme de plates-formes glaciaires

(d’une épaisseur de quelques mètres

à plusieurs dizaines de mètres) qui

prolongent les glaciers continentaux

et flottent sur la mer, formant une

frange le long des côtes. La plus

imposante d’entre elles est la

plate-forme de Ross qui couvre

500.000km2, une superficie

équivalente à la France. Ces plaques

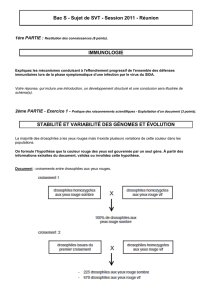

1. Qu’est ce qu’un glacier ?

Un glacier est une vaste étendue de

glace permanente à l’échelle

humaine qui progresse dans le sens

de la pente sur laquelle elle repose.

Les glaciers se forment par accumu-

lation d’épaisses couches de neige

que la pression de leur propre poids

transforme en glace. L’appellation

«glacier» était habituellement réser-

vée à une surface glacée égale ou

supérieure à 1 km2, mais depuis

quelques décennies, nombreux sont

les glaciers à être passés sous ce

seuil, suite à une fonte accélérée.

Les processus qui retirent de la

masse au glacier, ou ablation, sont :

la fonte, le détachement (vêlage)

d’icebergs, l’évaporation et l’érosion

par le vent. C’est un phénomène

naturel qui revient dans la vie d’un

glacier avec le cycle des saisons.

Tant que les chutes de neige équili-

brent ce qui est perdu par ablation,

la masse du glacier reste à peu près

constante. Lorsque l’ablation l’em-

porte sur l’accumulation, le glacier

perd en surface et en volume : on

dit alors qu’il recule.

Les glaciers apparaissent dans un

contexte géographique et climatique

particulier : la plupart d’entre eux

se concentrent dans des régions qui

connaissent des chutes de neige

importantes en hiver et des tempé-

ratures estivales fraîches. Ces

conditions sont réunies dans les

régions polaires et montagneuses

car ces milieux sont en mesure de

préserver, pendant l’été, la neige

tombée pendant l’hiver.

2. Le réchauffement

climatique

• les causes du réchauffement :

L’évolution du climat mondial est

directement liée à notre consom-

mation d’énergie. Le réchauffement

actuel de la planète résulte de

l’augmentation des émissions de

gaz à effet de serre, dont le princi-

pal est le dioxyde de carbone (CO2),

produit de l’utilisation des

combustibles fossiles (charbon,

pétrole, gaz). Depuis la révolution

industrielle, les pays du Nord ont

généré des gaz à effet de serre en

quantités telles que notre planète

ne parvient plus à les absorber. Ils

s’accumulent dans l’atmosphère et

renforcent le phénomène naturel de

l’effet de serre. Sous l’action de

l’Homme, le climat mondial est en

train de se dérégler.

Le Groupe Intergouvernemental sur

l’Evolution du Climat (GIEC) des

Nations-unies, composé de plus de

2.000 éminents scientifiques du

monde entier, a publié son dernier

rapport en 2001, apportant des

preuves nouvelles et déterminantes

sur l’existence d’un réchauffement

planétaire et sur la responsabilité

humaine dans ce phénomène.

Selon les différents scénarios

d’émissions élaborés par le GIEC, la

température moyenne globale

pourrait augmenter de 1,4 à 5,8°C

d’ici à la fin du siècle.

Militantes de Greenpeace récoltant de l’eau de fonte de glacier

Glacier proche du sommet du Kilimanjaro

Au cours du XXème siècle, la tem-

pérature moyenne globale s’est déjà

élevée de 0,6°C.

• les conséquences du réchauffe-

ment :

Les changements climatiques cons-

tituent la menace écologique

majeure de ce siècle.

Ils auront des répercussions multiples

sur les écosystèmes et les commu-

nautés humaines. Les chercheurs du

GIEC estiment que le niveau des

mers pourrait s’élever de 14 à 80

cm d’ici 2100. Les îles de basse alti-

tude comme les Maldives pourraient

être englouties et les régions de

delta pourraient perdre de

nombreuses terres cultivables et

habitables (Bangladesh, Egypte,

Pays-Bas, Camargue). Globalement,

118 millions de personnes pourraient

être ainsi poussées à l’exode.

Il faut également redouter la multi-

plication d’évènements météorolo-

giques extrêmes (inondations

dévastatrices, tempêtes ou cyclones

violents, vagues de chaleur, épisodes

de sécheresse) qui mettront à mal

les infrastructures, les économies et

les systèmes agricoles, notamment

des pays en développement.

Le climat devenant plus propice au

développement des populations

d’insectes, les maladies à vecteurs

(malaria, dengue) trouveront de

nouveaux terrains d’expansion.

L’évolution est un processus lent;

les écosystèmes ne pourront pas

s’adapter à une montée aussi rapide

des températures : de nombreuses

espèces animales et végétales ris-

quent de s’éteindre. Les récifs

coralliens sont massivement

menacés par le blanchiment dû à

l’augmentation de la température

des océans. Les glaciers subiront

un recul accéléré et beaucoup

pourraient disparaître dans les

prochaines décennies.

3. Les effets du réchauffement

climatique sur les glaciers

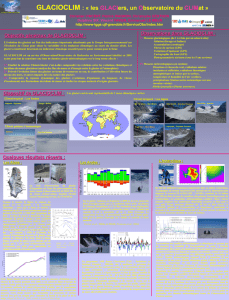

Depuis 60 à 100 ans, la tendance

générale est au retrait des glaciers

partout dans le monde. Les glaciers

de montagne, souvent initialement

moins stables et plus petits que les

glaciers polaires, sont particulière-

ment touchés.

• La fonte des glaciers polaires :

Perturbation des courants marins

et montée des eaux

> La circulation thermohaline

menacée :

La circulation thermohaline globale

est un phénomène grâce auquel

l’eau dans les océans est toujours

en mouvement. Une grande partie

de la chaleur solaire reçue par la

Terre est emmagasinée dans les

océans qui constituent ainsi un

immense réservoir de chaleur. La

circulation thermohaline est déter-

minante dans le transport et la

distribution de cette chaleur à

l’échelle globale. Les courants

chauds de surface vont réchauffer le

climat de certaines régions et les

courants froids profonds modèrent

les températures des régions équa-

toriales. Paris et Québec sont

situées aux mêmes latitudes, pourtant

le climat y est tout à fait différent :

Québec et la côte est du Canada

sont refroidis par le courant du

Labrador alors que Paris, comme

tout l’est de l’Europe sont réchauf-

fés par le Gulf Stream.

En profondeur, les masses d'eau se

déplacent sous l'effet de variations

de densité, dues aux modifications

de la température et de la salinité

en surface. La circulation thermo-

haline forme une grande boucle

impulsée à l’est du Gröenland où la

densité des eaux est très forte

(température froide et forte salini-

té), leur permettant de descendre

vers les profondeurs. C’est cette

plongée qui est le moteur de la

grande boucle globale des courants

marins qui constitue un cycle de

1000 ans environ.

Or la fonte accélérée de nombreux

glaciers nordiques et surtout de la

calotte glaciaire, situés à proximité

Circulation thermohaline atlantique

C

o

u

r

a

n

t

c

h

a

u

d

d

e

s

u

r

f

a

c

e

C

o

u

r

a

n

t

f

r

o

i

d

,

p

r

o

f

o

n

d

e

t

s

a

l

é

Transfert de chaleur

vers l’atmosphère

Bilan de glace cumulé à l’échelle globale

(Glacier Mass Balance Bulletin 6)

22 rue des Rasselins - 75020 Paris

Tél.: 01 44 64 02 02 - www.greenpeace.fr

L’Arctique Sunrise naviguant autour de l’île de James Ross

Dossier CLIMAT :

L’impact du réchauffement climatique sur les glaciers

Péninsule

antarctique PÔLE SUD

Larsen

Plate-Forme

de Ross

Fracture dans la plate-forme Larsen

Lac asséché. Amazonie, Brésil

© Greenpeace/Morgan

© Greenpeace/Hungria

© Greenpeace/Morgan

©Greenpeace/van Olden

© Greenpeace/Morgan

Antarctique

Plate-Formes glaciaires

41

23

Greenpeace avait organisé en 1997

une expédition sur la Péninsule

antarctique afin d’alerter la commu-

nauté internationale sur les ruptures

de glace répétitives depuis les

années 60 et l’apparition de fissures

et de crevasses sur le glacier Larsen.

L’impact du réchauffement climatique sur les glaciers

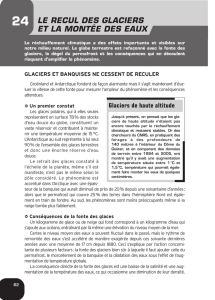

ARCTIQUE, PÔLE NORD

Le réchauffement de la planète est entre 2 et 4 fois plus important

dans les régions arctiques. La glace autour du Pôle du nord s'est

rétrécie de 7,4 % ces 25 dernières années, avec un record de fonte à

l'été 2002.

GLACIER BLOOMSTRANDBREEN,

ARCHIPEL DES SVALBARD, NORVÈGE

Le réchauffement de la planète est entre 2 et 4 fois plus important

dans les régions arctiques.

Il a reculé de 2 km depuis 1928. Le rythme s’accélère depuis 1960

avec un recul de 35 m par an en moyenne. Les glaciers de Svalbard

ont perdu 512 km2 soit 16% de la fonte des glaces de l’Hémisphère

Nord entre 1961 et 1993.

LE GLACIER DU KILIMANJARO, TANZANIE

Le Mont Kilimanjaro est l’un des rares endroits au monde où l’on

trouve de la glace et de la neige sur l’équateur. Cependant ce site

exceptionnel est menacé : ses glaces pourraient avoir complète-

ment fondu d’ici à 2015.

Depuis la première cartographie du glacier en 1912 , 80% de sa

surface a disparu (un tiers au cours des 15 dernières années).

LE GLACIER ORUBARE

OUGANDA/RÉPUBLIQUE

DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le glacier Orubare est situé sur le

Mont Rwenzori, qui culmine à

5109 m, troisième point le plus

élevé d’Afrique. En 1906, on y

trouvait un vaste glacier. En

1994, ce glacier s’était scindé en

4 glaciers beaucoup plus petits.

L’HIMALAYA, ASIE

Au Népal, depuis 1975, la température moyenne a augmen-

té de 1,5°C. Si la cadence actuelle se maintient, il est très

probable que tous les glaciers himalayens auront disparu d’ici

à 2035. Plus de 2 milliards de personnes dépendent des sept

fleuves directement alimentés par les glaciers himalayens et

risquent à terme de manquer d’eau potable

LE GLACIER IMJA, NÉPAL

Devant la langue du glacier Imja, juste au sud-est de

l’Everest, un lac (Imja Tsho) est apparu en 1960 et conti-

nue à se remplir; il prend la place laissée par le recul du

glacier, qui se fait à raison de 10 m par an.

A l’instar de l’Imja Tsho, une cinquantaine de lacs de

l'Himalaya risquent de déborder d'ici cinq à dix ans et

d'inonder les vallées en aval, menaçant la vie de dizaines

de milliers de personnes.

GLACIER GRINNELL, ETATS-UNIS

En 1850, Grinnell couvrait 2,33 km2; sa superfi-

cie est tombée à 1,33 km2en 1993. Entre 1850 et

1920, Grinnell a reculé en moyenne de 6 m

chaque année. Entre 1920 et 1946, le retrait était

de 15 m par an. Entre 1946 et 1979, le retrait

redescendit à 4 m par an, mais le glacier perdit

de nouveau 46% de sa superficie par rapport à

1946.

LE GLACIER QORI KALIS, PÉROU

Son retrait annuel a été de 155 m

entre 1998 et 2001; soit un retrait

3 fois plus rapide qu’entre 1995 et

1998 et 32 fois plus rapide qu’entre

1963 et 1978.

LE KA ROIMATO (glacier Franz Josef),

NOUVELLE ZÉLANDE

Il a reculé de plus de 1 500 m depuis les premières

mesures en 1860, bien qu’il ait connu quatre ou cinq

avancées pendant cette période. L’avancée la plus

récente, une poussée très forte entre 1983 et 1999,

s’est maintenant inversée et le glacier est entré dans

une phase de retrait.

PLATE-FORME GLACIAIRE LARSEN, ANTARCTIQUE

La plate-forme glaciaire située a l'est de la Peninsule Antarctique a

perdu une grande partie de sa surface entre janvier et mars 2002. La

plate-forme Larsen-B, vieille de 12.000 ans, s'est effondrée, liberant un

iceberg de la taille du Luxembourg. Depuis 1974, la surface des sept

plate-formes glaciaires qui entourent la péninsule ont perdu

13.500km2, confirmant le réchauffement local des températures.

LES ALPES, EUROPE

Les glaciers alpins ont perdu un tiers de leur surface en 150 ans. 95% des glaciers

alpins pourraient fondre au cours des 100 prochaines années et de nombreux petits

glaciers pourraient disparaître complètement dans les décennies à venir.

LA MER DE GLACE, MASSIF DU MONT BLANC, FRANCE

La mer de Glace s’étend sur 4 km. Mais depuis le milieu du XIXe s., son front est

remonté de 1 100 m à 1 600 m d’altitude (environ une perte de 1,5 km de longueur),

d'abord lentement puis rapidement entre 1930 et 1970. Elle a aussi perdu plus de

80 m en épaisseur au niveau de la station du Montenvers.

LES PYRÉNÉES, FRANCE/ESPAGNE

Les glaciers pyrénéens de petite taille sont des indicateurs environnemen-

taux particulièrement sensibles aux variations climatiques. Depuis 150 ans

ils ont fortement régressé puisque la perte de superficie est de 80 à 90%.

En 1870, la surface englacée pyrénéenne représentait 40 à 45 km2, elle est

tombée à 5 km2en 2000 (source P. René )

LE GLACIER D’OSSOUE

(MASSIF DU VIGNEMALE)FRANCE

• 1850, le Glacier d’Ossoue couvre environ 110 ha. 1950, sa surface est de

73 ha et en 2002 de 58 ha. Entre 1850 et 2002, le front du glacier a recu-

lé d'environ 800 m; avec une accélération entre 1960 à 2002, période

durant laquelle il a reculé d'environ 300 m.

Imprimé sur papier recyclé blanchi sans chlore.

© Greenpeace/Morgan

© Norwegian polar institute/Greenpeace

© Greenpeace/Aslund

©Gesellschaft f. oekologische Forschung/Greenpeace

©L.Gaurier

©P.René

©Marble, Glacier National Park archives

©Fagre, Glacier National Park archives

©L.Thompson/Byrd Polar resarch center

©P.Glogg

©V.Sella

©E.Scneider

©A.Byers

©J.Wattie

©J.Wattie

1

/

2

100%