La liaison chimique

La liaison chimique

Architecture moléculaire – Semestre 1 – Chapitre 4 Page 1

I] Introduction

Les atomes peuvent interagir de plusieurs façons pour former des agrégats. Grâce à des

exemples spécifiques, nous illustrerons les différents types de liaisons chimiques.

I-/ Liaison chimique (seulement évoquée)

Lorsque le chlorure de sodium NaCl est dissous dans l’eau, il conduit l’électricité, ce qui

montre qu’il est constitué d’ions Na+ et Cl-.

Quand le sodium et le chlore réagissent, pour former NaCl, il y a transfert d’électrons entre

les atomes de sodium et de chlore, ce qui entraîne la formation d’ions Na+ et Cl-, qui s’agrègent pour

former NaCl solide.

Le système a atteint le plus bas niveau énergétique possible.

Le caractère très électronégatif de l’atome de chlore, le caractère très électropositif de

l’atome de sodium et la très grande force d’attraction entre des ions très rapprochés et de charges

opposées constituent la force agissante de ce processus.

On a là un exemple de liaison ionique.

Quand la différence d’électronégativité est au moins supérieure à 2, les deux électrons sont

entièrement accaparés par l’atome le plus électronégatif : on forme alors une liaison ionique.

Il y a transfert d’électrons d’un atome vers un autre atome et on a alors formation d’ions

parfaitement individualisés. La liaison ne s’effectue plus par mise en commun de deux électrons,

mais est due à une attraction électrostatique entre charges de signes opposés.

Les liaisons ioniques sont moins solides que les liaisons covalentes.

Il y a formation d’un composé ionique quand un atome très électronégatif réagit avec un

atome très électropositif. En d’autres termes, un composé ionique est le résultat de la réaction d’un

métal avec un non-métal.

Dans la liaison ionique, il y a transfert complet du

doublet de liaison vers l’atome le plus électronégatif.

Ce type de liaison ne fait pas l’objet de ce cours.

Mais comment une force de liaison peut elle exister entre deux atomes atomiques ?

I-/ Liaison covalente

Prenons l’exemple de la molécule de dihydrogène 2.

Entre deux atomes H, il peut à priori se manifester 2 types d’interactions :

Des forces de répulsion électron-électron et noyau-noyau (proton-proton), facteur

défavorable à la formation de liaison.

Des forces d’attraction entre l’électron de l’un et le noyau de l’autre, facteur

favorable à la formation de liaison.

La liaison chimique

Architecture moléculaire – Semestre 1 – Chapitre 4 Page 2

Il y aura formation de liaison entre les deux atomes d’hydrogène si l’énergie totale du

système 2 diminue par rapport à celle des atomes H isolés.

Si deux atomes d’hydrogène se rapprochent, ils vont d’abord s’attirer, puis se repousser.

C’est ce que l’on voit lorsque l’on représente la variation de l’énergie potentielle de deux

atomes d’hydrogène en fonction de la distance qui les sépare ;

Au fur et à

mesure que les deux

atomes se rapprochent

l’un de l’autre,

l’énergie diminue,

jusqu’à ce que la

distance soit de

0,74.

Ensuite, elle

augmente en raison de

la répulsion que les

deux noyaux exercent

l’un sur l’autre.

On voit que, pour une distance déterminée égale à 0,74, l’énergie potentielle est

minimale, ce qui correspond à un état stable selon le principe de la thermodynamique.

l’état le plus stable, pour deux atomes d’hydrogène, correspond à la formation d’une

molécule , avec une distance interatomique – ou internucléaire – d = ,.

Cette distance est la longueur de la liaison chimique H-H, résultant d’une interpénétration

des orbitales atomiques des deux atomes d’hydrogène, qui avaient initialement, à l’état d’atomes

isolés, un rayon atomique 0= 0,53.

Ce type de liaison, où la distribution électronique le long de la liaison est parfaitement

symétrique, est appelé liaison covalente.

La liaison covalente parfaite est établie par mise en commun de deux électrons, chacun

appartenant à un atome. Les 2 atomes se partagent les électrons de façon égale. Ils sont identiques

ou de même électronégativité.

La moitié de la distance interatomique correspond au rayon covalent de l’atome

d’hydrogène, c'est-à-dire au rayon de l’atome d’hydrogène lorsqu’il est engagé dans une liaison

covalente.

L’énergie correspondante mise en jeu 458 .1 est l’énergie libérée quand la

molécule se forme. On parle de EP, énergie de liaison +458 .1 : c’est l’énergie qu’il faut

fournir pour casser la liaison dans la molécule gazeuse 2 et obtenir deux électrons H isolés gazeux.

I-/ Liaison covalente polaire

La liaison chimique

Architecture moléculaire – Semestre 1 – Chapitre 4 Page 3

Entre ces deux types de liaisons, qui sont des cas extrêmes, on trouve des cas

intermédiaires : les atomes n’y sont pas différents au point qu’il y ait transfert complet d’électrons

d’un atome vers l’autre, mais suffisamment différents pour qu’il y ait partage inégal d’électrons.

On a alors une liaison covalente polaire, aussi appelée liaison covalente partielle ou liaison

ionique partielle.

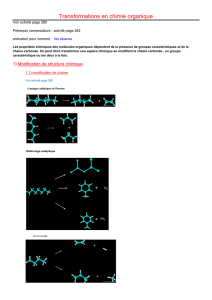

La liaison covalente polarisée présente une dissymétrie de distribution électronique le long

de la liaison : le nuage électronique est déporté vers l’atome le plus électronégatif.

La dissymétrie est d’autant plus grande que la différence d’électronégativité est plus élevée.

La polarisation de la liaison entraîne l’écriture de charges partielles + ou , à l’origine d’un

moment électrique – dit « dipolaire » - permanent.

Exemples : HF, H2O

On ne forme ce type de liaison que si la différence d’électronégativité entre les deux atomes

est faible (<2).

I-/ Liaison covalente dative ou de coordination ou donneur-accepteur

Il existe en fait deux possibilités pour mettre en commun deux électrons :

Soit chaque atome possède 1 électron célibataire (cas de la liaison covalente

polarisée ou non).

Soit un des deux atomes dispose d’une case vide et l’autre d’une case avec une

paire électronique : on a alors une liaison covalente dative ou de coordination ou donneur-

accepteur.

+

Quand on veut préciser la provenance du doublet électronique, on représente la liaison

dative par une flèche dont la pointe est tournée vers l’accepteur. Le plus souvent on ne l’indique pas,

car une fois établie, la liaison dative ne se différencie pas d’une liaison de covalence polarisée. On

pourra également la représenter par ou + .

I-/ Résumé

En résumé, il existe deux types principaux de liaisons : les liaisons atomiques par mise en

commun d’électrons (liaisons de covalence polarisées ou non, liaisons datives) et les liaisons ioniques

par transfert d’électrons.

La liaison covalente et la liaison ionique représentent les deux cas limites de liaisons ; la

plupart des liaisons sont plus ou moins polarisées et peuvent donc être considérées comme des

liaisons intermédiaires entre ces deux types de liaisons extrêmes.

La polarité de la liaison jouant un grand rôle en chimie, il est important de quantifier

l’attraction d’un atome envers les électrons.

La liaison chimique

Architecture moléculaire – Semestre 1 – Chapitre 4 Page 4

II] Caractère ionique partiel (CIP) d’une liaison polarisée

Dans une molécule de type AB où les atomes A et B ont des électronégativités différentes, la

liaison est une liaison covalente polarisée.

L’attraction électrostatique expérimentale entre les atomes A et B partiellement chargés est

supérieure à celle prévue théoriquement.

Plus la différence d’électronégativité est grande entre A et B, plus le caractère ionique de la

liaison est important. Plus elle est faible, plus le caractère covalent de la liaison est important.

Une molécule AB qui présente un foyer de charge positive et un foyer de charge négative est

dite dipolaire et a un moment dipolaire - moment électrique entre deux pôles -. Placées dans un

champ électrique, ces molécules adoptent une position particulière.

Ce caractère dipolaire est représenté par une flèche dirigée vers le foyer négatif. (en

physique, convention inverse).

Exemple : HCl

On comprend donc que toute liaison de covalence polarisée possèdera un certain caractère

ionique partiel (CIP) suivant la valeur de comprise entre 0 100%× ou 0 100%×.

Le caractère partiel ionique est donné par la relation :

=

= ()

()=

Où est le moment dipolaire théorique que présenterait la liaison si elle était à

100% ionique.

est le moment dipolaire expérimental et est égal à ×

d est la longueur de la liaison

est la charge partielle de chaque atome

e est la charge élémentaire

est exprimé en C.m (Coulomb par mètre) dans la système SI ou D (Debye).

1D = 1029

3 .= 3,34.1030.

Les molécules polyatomiques peuvent également présenter un moment dipolaire.

L’eau, H2O, l’ammoniac NH3, soumises à un champ électrique, se comportent comme si elles

avaient un foyer de charge positive et un de charge négative.

La liaison chimique

Architecture moléculaire – Semestre 1 – Chapitre 4 Page 5

Certaines molécules ont des liaisons polaires sans présenter toutefois de moment dipolaire.

Ceci se produit quand les polarités des liaisons individuelles sont placées de façon à s’annuler.

Placées dans un champ électrique, ces molécules n’adoptent aucune position particulière.

Exemples : SO3 et CH4

Les électronégativités de S / O / C / H sont respectivement 2,5 / 3,5 / 2,5 et 2,1. Les liaisons

SO et CH sont donc polaires. Mais les moments dipolaires sont disposés de façon symétrique et de

même norme ; ils s’annulent.

III] Théorie des électrons localisés

Nous venons d’étudier les caractéristiques générales de la théorie de la liaison chimique,

appliquées à des liaisons individuelles.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%