Jésus et Mahomet, hommes d`influence - Fichier

| CULTURE & IDÉES | Samedi 5 décembre 2015

0123 | 3

Jésus et Mahomet, hommes d’influence

Jérôme Prieur et Gérard Mordillat. PROD.

propos recueillis par

cécile chambraud

et jérôme gautheret

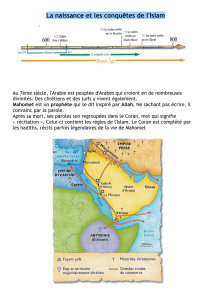

Coauteurs de trois séries docu-

mentaires consacrées à

l’émergence du christia-

nisme (Corpus Christi, L’Ori-

gine du christianisme, L’Apo-

calypse), Gérard Mordillat et

Jérôme Prieur ont cette fois interrogé le

Coran pour comprendre sur quel « hu-

mus » religieux et théologique il était né.

Leur série, intitulée « Jésus et l’Islam », sera

diffusée sur Arte les 8, 9 et 10 décembre.

Pourquoi, après le « Nouveau Testa-

ment », vous être tournés vers le Coran ?

Gérard Mordillat Nous sommes partis

de l’histoire des judéo-chrétiens, ces lais-

sés-pour-compte qui, chassés de partout,

se sont installés aux premières marches

de ce qui deviendra le berceau de l’islam.

Leur présence est attestée. C’est ainsi que

nous en sommes arrivés au Coran et à la

place tout à fait singulière qu’il fait à Jésus,

prophète et messie dans l’islam, qui se

trouve cité beaucoup plus souvent que

Mahomet lui-même dans le texte. Puis

nous nous sommes mis à travailler.

Comme toujours, nous avons défini un pe-

tit objet : deux versets de la sourate 4 qui

racontent la crucifixion de Jésus. En exa-

minant chaque mot, on a pu tirer tous les

fils qui arrivent jusqu’à l’islam.

Avez-vous rencontré des difficultés ?

Jérôme Prieur Le Coran est un livre très

compliqué, un texte à la fois clair et obs-

cur. Il n’est pas narratif, pas continu. De-

puis le Moyen Age, les savants musulmans

se perdent en conjectures pour retrouver

l’ordre dans lequel le texte a été révélé, mis

par écrit. Aujourd’hui, personne n’est d’ac-

cord. Autre difficulté : on trouve bien des

inscriptions, des poésies antérieures au

Coran, mais elles ont été mises par écrit

après. Il y a de nombreux textes parallèles

permettant de situer le contexte du Nou-

veau Testament, mais on n’en trouve pas

l’équivalent dans le monde musulman.

En considérant le Coran comme un objet

historique et non simplement comme

la parole de Dieu, êtes-vous conscients

d’avoir abordé des problématiques

qui interfèrent avec l’actualité ?

G. M. On aborde un terrain sensible car,

dogmatiquement, le Coran étant la parole

de Dieu, il ne peut être ni traduit ni com-

menté. Il y a eu cette chose affreuse, la fer-

meture de la pensée critique islamique à

notre XIe siècle, qui à mon avis pèse

aujourd’hui de façon directe ou indirecte

sur la conscience de bien des musulmans.

Mais on s’est rendu compte, avec les cher-

cheurs rencontrés, qu’il y a tout de même

un essor de la recherche.

A-t-il été compliqué de convaincre

les chercheurs de s’exprimer ?

G. M. Non. Nous avons procédé comme

d’habitude. Nous commençons par un im-

portant travail de lecture des textes des

chercheurs. Puis nous leur proposons des

hypothèses sur lesquelles nous leur de-

mandons de réfléchir..

J. P. Notre approche est résolument non

confessionnelle. C’est valable aussi bien

pour le Coran que pour le Nouveau Testa-

ment. Elle n’est pas polémique non plus.

Notre projet est d’envisager le Coran

comme un livre que l’on peut lire en tant

qu’honnête homme.

G. M. A l’image, le sens de ce que disent

les chercheurs est donné autant par la pa-

role que par des signes : les silences, les re-

gards, les hésitations… Le cinéma est un

outil critique exceptionnel : on peut voir

dans l’attitude de quelqu’un quelque

chose qui va au-delà de ce qu’il dit. L’exer-

cice était particulièrement sensible pour

les chercheurs de culture musulmane :

beaucoup sont conscients qu’il est extrê-

mement important, scientifiquement et

politiquement, de remettre de l’intelli-

gence historico-critique dans le question-

nement sur ces textes.

Les chercheurs vous ont-ils parlé de cette

tension entre le savant et le croyant ?

J. P. Oui. Au cours du tournage, un mo-

ment m’a particulièrement marqué. C’est

quand l’un des chercheurs, Suleiman

Mourad, interrogé sur l’auteur du Coran,

commence par répondre : « En tant que

croyant… », puis il ajoute : « En tant que

chercheur, je me dois d’aller plus loin… »

Comment décririez-vous le panorama

de la recherche sur le Coran ?

G. M. Actuellement, il y a deux grands

courants. L’un, qui veut rester dans la pers-

pective de l’analyse des textes par la tradi-

tion musulmane (les hadiths et la sîra,

deux ensembles constitués environ deux

siècles après la mort du prophète), est sur-

tout fort en Allemagne. Pour nombre de

chercheurs, la tradition religieuse devient

une boussole dont il est à peu près impos-

sible de se détacher. Dans l’autre courant,

plutôt représenté aux Etats-Unis et en

France, les chercheurs mènent un travail

historico-critique plus pointu. Ils considè-

rent notamment que l’influence juive, ju-

déo-chrétienne et chrétienne sur l’émer-

gence de Mahomet et les premières consti-

tutions du Coran n’est pas périphérique,

mais au contraire centrale.

Cette ligne de fracture traverse-t-elle le

monde musulman ou y a-t-il une lecture

plus occidentale en face d’une lecture

plus spécifiquement musulmane ?

J. P. Il y a un écart considérable entre le

texte du Coran et ce que dit la tradition.

Dans la lecture par la tradition, dominante

au sein du monde musulman, Mahomet

se serait détaché d’un humus païen, poly-

théiste. A l’inverse, d’autres chercheurs

tendent à montrer que l’apparition de Ma-

homet s’est faite dans un environnement

beaucoup plus compliqué. Ce ne sont pas

des spéculations ; les références affleurent

dans le texte. Ça renverse les perspectives,

et c’est en cela que Jésus n’est pas un per-

sonnage périphérique ou anecdotique,

mais le révélateur d’une tension interne.

Dans votre série, la figure de Mahomet

apparaît en partie comme une

construction politique, ce qui risque

de prêter à controverse…

G. M. Il y a le même écart entre le Maho-

met de l’histoire et celui de la foi qu’entre

le Jésus de l’histoire et celui de la foi. J’aime

beaucoup la formule d’Henri Barbusse qui

disait : « Quand Jésus vivait, il n’y avait pas

de Jésus-Christ, et quand Jésus-Christ est ap-

paru, il y a longtemps que Jésus était

mort. » On pourrait dire la même chose :

du temps où Mahomet vivait, il n’y avait

pas le Mahomet quasiment déifié de la tra-

dition croyante, et au moment où cette fi-

gure hors du commun a été montrée

comme unique, il y a longtemps que le

vrai Mahomet était mort.

Le Mahomet historique, je pense, est

inatteignable. A partir de la construction

du Dôme du Rocher (692), sur l’inscription

duquel son nom apparaît au côté de celui

de Jésus, on en a fait la figure magnifiée

d’un homme paré de toutes les qualités. Le

même travail a eu lieu avec Jésus, que l’on

a fini par enlever du judaïsme pour en

faire un chrétien. De quoi Mahomet a été

enlevé ? Je n’en sais rien. En tout cas, on en

a fait le musulman par excellence.

J. P. Ce que l’on peut déduire du Coran et

de la tradition musulmane, c’est tout de

même que Mahomet était un chef de

guerre, un chef de tribu, que c’était un exé-

gète, car il avait un grand savoir. Mais il y a

aussi, dans le Coran, un portrait en creux :

Mahomet y est accusé d’être un poète, un

fou qui se dit inspiré de Dieu… Ce qui est

intéressant, tous les épigraphistes et les

numismates nous le disent, c’est que Ma-

homet disparaît complètement pendant

près de soixante-dix ans après sa mort. Il

réapparaît sur une monnaie soixante-six

ans ou soixante-sept ans après, puis sur le

Dôme du Rocher.

Au moment où l’expansion de l’islam

est déjà largement amorcée…

J. P. Cette disparition et cette réappari-

tion montrent qu’à un moment donné le

calife Abd Al-Malik a besoin d’une figure

intermédiaire pour constituer l’islam

comme religion et comme religion d’un

empire naissant. Il faut un intermédiaire

entre Allah et les fidèles, que Jésus aurait

pu être.

G. M. La tradition a historicisé, a in-

venté un personnage.

J. P. Et lui a donné un rôle politique, pas

seulement théologique et guerrier. Il y a

une incarnation dans l’islam qui passe

par Mahomet. C’est une religion qui ne

cesse de dire : « Nous en revenons à un

monothéisme pur, antérieur, que les juifs

ont corrompu, que les chrétiens ont tra-

vesti. » D’où le fait de se revendiquer

d’Abraham, qui permet de « détenir » le

premier des ancêtres, avant les juifs, qui

ont Moïse, et les chrétiens, qui ont Jésus.

Mais en même temps cela permet de

donner un corps à cette figure intermé-

diaire, un corps sans visage, que petit à

petit on ne va plus pouvoir représenter.

Un courant de l’islam prône

aujourd’hui un retour à l’islam des ori-

gines. Mais cette religion des commen-

cements ressemble-t-elle à celle qui est

aujourd’hui fantasmée par ce courant ?

G. M. Le fantasme des origines prôné par

les wahhabites saoudiens n’a rien à voir

avec ce que l’on peut savoir de ce qu’était

l’islam du temps de Mahomet.

J. P. Le Coran conserve les traces de diffé-

rentes virtualités théologiques qui ont

fracturé l’islam naissant. Pour expliquer

l’environnement dans lequel est né l’islam,

il y a la piste des judéo-chrétiens, mais il y a

aussi les querelles théologiques venues du

christianisme.

Quels sont les points communs entre

l’émergence du christianisme et celle

de l’islam ?

J. P. Je dirais le phénomène hérétique. Il

y a une doctrine très simple, le mono-

théisme. Mais on sent qu’elle favorise des

conceptions théologiques très différen-

tes. C’est sa richesse, et aussi sa force

d’implosion.

G. M. Au départ, Jésus et Mahomet sont

inspirés par l’imminence de la fin des

temps. Dieu doit intervenir dans l’his-

toire, tout balayer et établir une sorte de

théocratie universelle. Dans le cas de Jé-

sus, cette attente vient sans doute du fait

qu’Israël est occupé par l’armée ro-

maine, ce qui est perçu comme étant le

signe d’un péché d’Israël vis-à-vis de son

Dieu. Dans le cas de Mahomet, le Coran

permet de penser qu’au départ sa posi-

tion personnelle était difficile à l’inté-

rieur de son clan, voire de sa tribu, puis-

qu’il en sera banni. Son appel à une autre

divinité que celle de la tribu lui permet

de s’imposer.

J. P. Et il y a la dimension politique, sans

laquelle une église ou une religion n’exis-

terait pas. S’il n’y avait pas eu la constitu-

tion d’un empire qui utilisait le Coran

comme un fédérateur, de même que si le

christianisme avait été instrumentalisé

par l’Empire romain, ces religions seraient

des souvenirs aujourd’hui. p

¶

à vo i r

« jé sus

et l’i slam »

de Gérard Mordillat

et Jérôme Prieur.

Série documentaire

en sept épisodes

de 52 minutes.

Sur Arte le mardi

8 décembre à 20 h 55,

le mercredi

9 décembre à 22 h 25

et le jeudi

10 décembre à 22 h 25.

Après leur vaste série

documentaire sur

le christianisme,

les réalisateurs

Jérôme Prieur et

Gérard Mordillat se

penchent sur la place

non négligeable

de Jésus dans le Coran

1

/

1

100%