Le Canada, les États-Unis, le Mexique et la

Cahiers de recherche sociologique

Document généré le 23 mai 2017 18:46

Cahiers de recherche sociologique

Le Canada, les États-Unis, le Mexique et la

continentalisation de l’économie nord-américaine

Dorval Brunelle et Christian Deblock

L’économie mondiale en mutation Volume 6, numéro

1, Printemps 1988

2 1

9 2 Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)

Athéna éditions

ISSN 0831-1048 (imprimé)

1923-5771 (numérique)

2 1

9 2 Découvrir la revue

Citer cet article

Dorval Brunelle et Christian Deblock "Le Canada, les États-Unis,

le Mexique et la continentalisation de l’économie nord-

américaine." Cahiers de recherche sociologique 61 (1988): 63–78.

Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services

d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous

pouvez consulter en ligne. [https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-

dutilisation/]

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.

Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de

Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la

promotion et la valorisation de la recherche. www.erudit.org

Copyright © Cahiers de recherche sociologique, 1988

Cahiers de recherche sociologique, vol. 6, no 1, printemps 1988

Le Canada, les États-Unis, le

Mexique et la continentalisation

de réconomie nord-américaine

Dorval BRUNELLE et Christian DEBLOCK

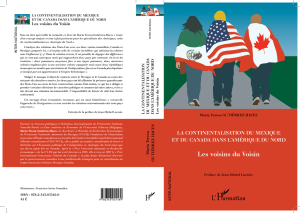

La notion de continentalisation, telle qu'elle sera utilisée dans ces

pages,

vise à rendre compte et à cerner deux processus interreliés: le

premier, et le plus déterminant sans doute, renvoie à la reconfiguration

d'une

structure industrielle transnationale à l'intérieur de l'espace

continental, tandis que le second reflète la multiplication et

l'intensification des relations d'échange entre les pays impliqués.

Ainsi définie, l'expression n'est pas originale puisque les auteurs

ont depuis toujours souligné la complémentarité économique, politique

et sociale qui caractérise les rapports entre les États-Unis et le Canada.

Ce qui est relativement nouveau, par contre,

c'est

l'idée

d'adjoindre

désormais le Mexique aux deux autres pays et d'envisager maintenant le

phénomène de la consolidation d'un espace économique et social nord-

américain sous un jour différent, c'est-à-dire en ouvrant le cadre

théorique de façon à tenir compte de l'évolution des trois sociétés

impliquées.

Cet ajout pose un défi à l'analyse, puisqu'il ne

s'agit

pas seulement

d'intégrer à des démarches éprouvées le réseau des échanges que le

Mexique entretient avec les États-Unis et le Canada, il

s'agit

d'abord et

avant tout à cette occasion

de

prendre acte de la nature asymétrique de la

position occupée par le Mexique au sein de l'espace en question. Si le

Canada et les États-Unis comptent parmi les pays les plus développés,

par contre le Mexique appartient au Tiers-Monde: au surplus son

histoire, ses grandes idéologies et ses implications socio-politiques le

rapprochent davantage de l'Amérique latine que de l'Amérique anglo-

saxonne. Toute la question est alors de savoir s'il y a quelque

fondement à vouloir rassembler des cadres socio-économiques aussi

divers autour

d'une

unité qui n'aurait d'assise que géographique.

64 L'économie mondiale en mutation

Schématiquement, deux façons de procéder

s'offrent

à nous ici: on

peut soit chercher à repérer les causes de l'émergence

d'une

économie

politique du continentalisme au sein de l'espace en question, soit évaluer

que certaines transformations internes au Mexique et aux États-Unis

nous obligent désormais à devoir élargir l'acception du terme.

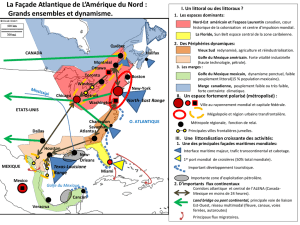

Selon la première démarche, on pourra relever, entre autres choses,

que l'évolution récente de l'économie mondiale a conduit à la formation

de grands blocs géo-économiques, au premier rang desquels figure le

Marché commun européen, que l'activité industrielle et commerciale

s'est

redéployée du côté de la bordure de l'Océan Pacifique et que, en

conséquence, les États-Unis, le Canada tout comme le Mexique seraient

désormais tous trois partie prenante face aux contraintes qui militent en

faveur

de

la formation d'un bloc économique nord-américain. A l'appui

de cette thèse, il faudrait relever l'importance prémonitoire que prend

l'engagement souscrit par le président Reagan lors de sa campagne

électorale de

l'été

1980, de vouloir mener concurremment des

négociations de libre-échange aussi bien avec

le

Canada au nord, qu'avec

le Mexique, au sud. Les deux séries de négociations ont ensuite été

mises en marche respectivement en mars 1985 avec le Canada et en

septembre de la même année avec le

Mexique.

Sur

ce

front, sa politique

aura été couronnée de succès puisque deux accords ont effectivement été

signés, le premier avec le Mexique le 7 novembre

19871,

l'autre avec le

Canada, le 2 janvier 1988, qui jettent tous deux les bases

d'une

entité

qui

s'impose

dorénavant comme un nouveau bloc économique aux yeux

des autres puissances, dont le Japon, en particulier2.

Pourtant, quel que soit le poids des contraintes internationales dans

l'éventuelle consolidation d'un bloc économique nord-américain, il ne

1 W. A. Orme, jr.,

"U.S.,

Mexico Sign Trade Pact Requiring Talks on

Conflict", The Washington Post, 1 novembre 1987, p. D 8. Même si

l'accord, aux dires du représentant au commerce, C. Yeutter, est plus

modeste que ceux que les États-Unis ont signés — ou s'apprêtent à le faire

— avec Israël et avec le Canada, il participe du même esprit et doit leur

être comparé.

Au surplus, l'accord avec le Mexique prévoit que les négociations entre

les deux partenaires sont ouvertes et qu'ils disposent de 90 jours pour

s'entendre autour de sept questions en litige, à savoir: les textiles,

l'agriculture,

l'acier,

les produits électroniques, l'investissement étranger,

la propriété intellectuelle et les industries des services.

2 "North-America vs. Japan?", International Herald Tribune, 12 janvier

1988,

p. 4.

La continentalisation 65

faudrait pas être conduit à minimiser le poids des contraintes infra-

continentales pour autant. Le continentalisme a été une des pièces

maîtresses dans la stratégie reaganienne de reconquête des marchés

d'exportation; durant le deuxième mandat surtout, les déclarations de

Reagan, de son secrétaire

d'État

adjoint aux Affaires interaméricaines,

Elliot Abrams, ou celles du représentant au commerce, Clayton K.

Yeutter, se sont faites de plus en plus précises et convaincantes sur la

question de l'accroissement

de

l'interdépendance entre les États-Unis, le

Mexique et

le

Canada3.

Pour les industriels américains, l'enjeu est de

taille:

non seulement

l'ouverture des frontières élargit le bassin des consommateurs éventuels

de l'ordre de quelque cent millions, mais surtout

elle

permet

de

réduire le

niveau actuel de sous-utilisation de la capacité productive

des

entreprises

domestiques. A terme, bien sûr, une telle voie de développement peut

s'avérer

sans issue si elle conduit à éviter d'aborder le problème posé par

le renouvellement d'un appareil productif

menacé

par l'obsolescence.

Alors,

dans la mesure où la question de savoir s'il faut ou non

recourir à l'adoption de politiques industrielles aux États-Unis polarise

les options et les esprits4, l'ouverture du marché continental

constituerait une réponse exemplaire puisqu'elle correspond d'abord et

avant tout aux canons du libéralisme le plus pur défendu par la Maison-

Blanche

d'une

part, qu'elle équivaut à contourner le problème de

l'adoption

d'une

politique industrielle ensuite en le soumettant

désormais aux exigences

de ce

marché continental de l'autre.

Au surplus, les deux autres partenaires, le Mexique et le Canada,

sont également sensibles à l'évolution des conjonctures internationale et

nationale, avec le résultat que, là aussi, l'option continentale gagne en

crédibilité ainsi que peuvent en témoigner les accords commerciaux

récents signés avec les États-Unis, en même temps que les forts

courants d'opinion favorables aux alternatives dites "néo-libérales" sur

lesquels ces réalignements stratégiques se sont appuyés5.

3 "Crece la interdependencia de Mexico, E.U. y Canada: Abrams",

Finanzas, Mexico, D.F., 5 juin 1987, à la une. Ou encore: "Mexican-

U.S.

Trade Talks", The New York Times, 28 octobre 1987, p. D.7.

4 J.-M. Saussois, "Les USA à la recherche

d'une

politique industrielle",

Revue française de gestion, no 46, juin-juillet-août 1984, pp. 61-69.

5 Pour le Canada, la pièce maîtresse de ce réalignement est le Rapport de

la Commission royale sur l'union économique et les perspectives de

66 L'économie mondiale en mutation

Ces quelques indications font rapidement le tour des facteurs qui

ont présidé à l'émergence

d'une

économie politique du continentalisme.

Mais il subsiste un autre réseau de causes liées plus spécifiquement à

des transformations intervenues de part et d'autre de la frontière

américano-mexicaine, en particulier.

Nous faisons référence ici à plusieurs phénomènes comme

l'émigration légale et illégale des Mexicains en territoire américain et

aux entreprises de sous-traitance — maquila — qui ont refaçonné

l'économie frontalière depuis quelques années. Or, dans la perspective

d'une

ouverture des trois sociétés impliquées, ces transformations

pourraient

s'avérer

lourdes de conséquence dans le processus de

redéploiement économique en cours en Amérique du

Nord.

Et même le

Canada pourrait

s'avérer

touché par cette restructuration depuis que

certains conseillers en investissements proposent désormais d'engager

des

capitaux canadiens

dans

l'exploitation

d'une

main-d'oeuvre mexicaine

à

bon

marché6.

Ces deux ordres de facteurs, les premiers relevant

d'une

économie

politique, les seconds de stratégies ponctuelles d'investissement, ne sont

évidemment pas étanches; ils se complètent et s'additionnent au

contraire et nous autorisent à avoir recours à une notion de

continentalisation qui devrait tenir compte de l'évolution parallèle des

phénomènes d'intégration économique à l'intérieur

d'une

Amérique du

Nord qui rassemble les États-Unis, le Mexique et le Canada.

En un sens, la continentalisation reflète l'ouverture progressive des

économies nationales depuis la Deuxième Guerre et participe de ce que

l'on a appelé parfois la tri-polarisation de l'économie capitaliste7. Dans

un autre sens cependant, ce déploiement à l'intérieur du continent nord-

américain revêt des caractéristiques spécifiques inscrites dans l'histoire

propre à chacun des trois pays impliqués, de même que dans les

développement du Canada, Ottawa, 1985. Au sujet de la situation

mexicaine, on pourra se référer à R. Villarreal, La Contrarrevolución

monetarista. Teoría, Política Económica e Ideología del Neoliberalismo,

Mexico, Ediciones Océano, S.A., 4e édition, 1984.

6 F. Blaser, "'Canadian Business Missing Out on Mexico", Financial

Post, 25 mai 1987, p. 8.

7 E. H. Preeg, Economie Blocs and U.S. Foreign Policy, Washington,

D.C., National Planning Association, 1974.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%