Le West Nile virus en pédiatrie

Dossier

mt pédiatrie 2012 ; 15 (2) : 79-84

Le West Nile virus en pédiatrie

West Nile Virus status in infants

Gaël Guyon

Michel Maestracci

Service des Urgences pédiatriques,

Hôpital Lapeyronie, 371 avenue du

Doyen Gaston Giraud, 34295

Montpellier Cedex 5, France

<g-guyon@chu-montpellier.fr>

Résumé. Arbovirose transmise de fac¸on indirecte à l’homme par la piqûre d’un arthropode

hématophage vecteur, l’infection à virus West Nile (virus du Nil occidental) atteint plus fré-

quemment les populations adultes que pédiatriques mais les caractéristiques épidémiologiques

et cliniques sont proches avec une majorité de formes asymptomatiques ou fébriles isolées et

une proportion mineure de tableaux neuro-invasifs. La circulation virale, faible en France,

tend à progresser aux ´

Etats-Unis et en Europe. En l’absence de thérapeutique spécifique effi-

cace, tous les moyens de prévention apparaissent comme les meilleurs outils de lutte contre

la diffusion du virus.

Mots clés : zoonose, West Nile (virus du Nil occidental), arbovirose, méningite

Abstract. West Nile Virus is an arbovirus accidentally transmitted to humans from an aviary

reservoir via an infected mosquito. West Nile Virus infection affects mostly the adults popula-

tion than children but the epidemiological features and clinical manifestations are nearly the

same in the two populations. The majority of West Nile Virus infections are asymptomatic or

isolated febrile illness with a minority of neuroinvasive cases. The viral circulation in France

is mild but is tending to progress in Europe and the United States. In the absence of specific

terapy, the preventive measures are the best tools to fight the proliferation of the virus.

Key words: zoonosis, West Nile virus, arbovirosis, meningitis

La découverte du virus West Nile

(WNV/virus du Nil occidental)

est relativement récente, estimée à

l’an 1937 en Ouganda par son isole-

ment dans le sérum d’une jeune

femme fébrile vivant dans le dis-

trict du West Nile [1]. Malgré tout,

on estime a posteriori que sa circu-

lation est beaucoup plus ancienne

[2]. Initialement décrite à l’occasion

d’épidémies de taille et de gravité

variables, la circulation du West Nile

virus (WNV) s’est progressivement

étendue pour devenir cosmopolite

avec de plus en plus de zones endé-

miques. En raison de sa très faible

circulation sur le sol franc¸ais, la

population reste naïve vis-à-vis de

ce virus et toute émergence risque

de provoquer une épidémie poten-

tiellement dangereuse. Il convient en

période à haut risque à cause de

l’amplification de la circulation virale

(existence en forte densité du mous-

tique vecteur et de la population

aviaire réservoir viral), de s’informer

de la présence du virus dans la popu-

lation animale (équine en particulier)

et d’évoquer l’infection à WNV en

cas de situations cliniques fébriles

inexpliquées.

Épidémiologie

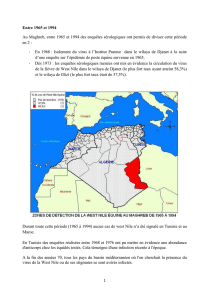

L’arrivée du WNV en France date

des années 1962-1963 en Camargue

[3] où se sont déclarées une épidé-

mie équine touchant 500 chevaux

avec 10 % de décès et une atteinte

simultanée de 13 personnes dont

6 formes neuro-invasives (méningo-

encéphalites) avec un décès. Après

une période silencieuse de 35 ans, le

WNV est réapparu sur le sol franc¸ais

d’abord par le biais d’une épidé-

mie équine de 141 cas (dont 76

formes invasives et 21 décès), puis

par la survenue de 7 cas humains

dans le Var sous 3 formes neuro-

logiques. Depuis cette date, aucun

cas humain confirmé n’a été rapporté

malgré le signalement aux dispositifs

de surveillance de plusieurs cas sus-

pects [4]. En revanche, des cas équins

sont périodiquement rapportés sans

réelle épidémie (1 022 entre 2000

et 2010). L’infection à WNV a été

responsable de plusieurs épidémies

notables depuis le XXe siècle : en

Israël dans les années 1950, au

Moyen-Orient, en Afrique du Sud et

de l’Est mais beaucoup plus proches

de nous en Roumanie en 1996

doi:10.1684/mtp.2012.0422

mtp

Tirés à part : G. Guyon

79

Pour citer cet article : Guyon G, Maestracci M. Le West Nile virus en pédiatrie. mt pédiatrie 2012 ; 15(2) : 79-84 doi:10.1684/mtp.2012.0422

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Le West Nile virus en pédiatrie

(835 cas dont 17 décès) ou en Russie en 1999 avec une

épidémie touchant 836 personnes et responsable de 17

décès. Les États-Unis sont restés préservés jusqu’en 1999

où s’est déclarée une épidémie dans la région de New

York faisant 7 morts. Rapidement l’infection s’est propagée

d’abord sur l’est des États-Unis puisqu’en 2 ans, on recen-

sait déjà plus de 3 000 cas graves [5]. Depuis, l’épidémie

s’est répandue sur la totalité du territoire et entre jan-

vier 2010 et le 1er novembre 2011, le Center for Control

Disease a recensé 1 600 cas [5] dont 64 % de formes

invasives. Depuis l’émergence du virus sur le sol améri-

cain, l’infection y a causé plus de 1 000 décès. Ces chiffres

sont sans doute très sous-estimés au vu de la propension à

déclarer plus spontanément les cas graves et de l’absence

de détection des patients asymptomatiques ou présentant

des formes cliniques bénignes. En Europe également le

WNV circule abondamment avec un déplacement pro-

gressif vers l’Ouest en particulier depuis l’année 2010

qui a vu l’apparition des premiers cas humains en Alba-

nie, en Turquie, en Italie [6] et surtout en Grèce avec un

nombre de cas significatifs (262 cas avec 17 % de morta-

lité) et l’extension rapide de l’épidémie sur tout le territoire

[7, 8]. Une épidémie à grande échelle constitue souvent

le point de départ de l’implantation du virus dans le pays

concerné. Sachant que le virus et ses différents hôtes ne

connaissent pas de frontières, et compte tenu des ten-

dances actuelles de circulation virale, il est à craindre que

le WNV ne se fixe prochainement sur le sol franc¸ais de

fac¸on durable.

Écologie

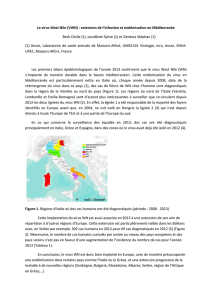

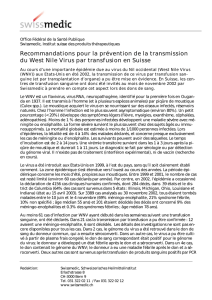

Les infections à WNV sont des arboviroses, patholo-

gies à transmission vectorielle. Les effets sur l’homme ont

été réellement précisés dans les années 1950 en même

temps que la description de l’écosystème adapté au virus

et à sa circulation. La propagation de la maladie résulte

de la transmission indirecte du virus d’un hôte vertébré

à un autre par l’intermédiaire d’un insecte hématophage

arthropode (figure 1). Le vecteur principal de l’infection

à WNV est le moustique femelle, tout particulièrement

le genre Culex (modestus, pipiens, restuans, etc.) mais

aussi moins fréquemment certains Aedes (vexans, japo-

nicus, etc.) [9]. D’autres vecteurs peuvent être également

impliqués de fac¸on plus épisodique, il s’agit des tiques

ou des punaises. Le moustique s’infecte habituellement

à partir d’un hôte virémique (en général un oiseau) et

devient alors vecteur du virus. Il peut à l’occasion d’une

nouvelle piqûre transmettre le virus à d’autres hôtes ver-

tébrés (y compris aux oiseaux) sous réserve que se soit

produite une phase complète d’amplification virale au

sein du moustique. La contamination humaine ou équine

n’est donc qu’accidentelle et représente une impasse épi-

démiologique en raison de la faible virémie chez ces

deux hôtes empêchant la réinfestation du vecteur. D’autres

vertébrés peuvent être concernés par l’infection à WNV,

il s’agit de l’écureuil, du lapin, du chien, du raton-

laveur, de la chauve-souris. Les oiseaux constituent le

principal réservoir du virus et favorisent également avec

le moustique l’amplification virale grâce à une virémie

durable et élevée permettant un taux de reproduction

élevé. Plus de 300 espèces d’oiseaux ont été recensées

[10], notamment plusieurs variétés d’oiseaux migrateurs

qui favorisent la mondialisation de la circulation virale.

Même si l’oiseau infecté reste habituellement indemne,

des formes symptomatiques sont possibles et l’infection à

WNV est déjà aux États-Unis responsable du déclin de

certaines espèces aviaires [10]. Pour les autres espèces

animales, la description clinique est surtout bien connue

pour les chevaux. L’infection reste le plus souvent inap-

parente mais les formes symptomatiques (essentiellement

neurologiques) sont par contre presque toujours sévères

avec un taux de mortalité conséquent. La dernière épi-

démie équine franc¸aise par exemple avait fait 141 cas et

21 décès en 2000. C’est d’ailleurs à partir de cette épi-

démie équine, confrontée aux données épidémiologiques

internationales, en particulier américaine, qu’a été mis en

place un dispositif de surveillance sur le territoire franc¸ais.

Surveillance

Ce dispositif de surveillance est mixte comportant une

surveillance humaine, entomologique, équine et aviaire.

Après 7 ans de recul, la capacité de détection précoce

de la circulation virale est efficiente [11] et au vu de la

faible circulation du WNV sur le sol franc¸ais, le disposi-

tif, qui concerne 9 départements du bassin méditerranéen,

n’est depuis 2009 activé que de début juin à fin octobre

de chaque année. Cette période de 5 mois correspond à

la période la plus à risque puisque les vecteurs sont en

densité élevée, les oiseaux migrateurs sont sur place ou

circulent et les conditions climatiques sont favorables. Ce

dispositif comporte 4 volets. Le volet humain concerne

particulièrement l’adulte et consiste en la détection des

cas humains, en particulier des formes neuro-invasives par

le biais de la réalisation d’examens complémentaires spé-

cifiques (recherche d’ARN viral, culture, sérologie) devant

toute situation clinique correspondant à une définition

de cas telle qu’édictée par le dispositif de surveillance :

tout adulte ≥15 ans présentant dans l’un des 9 dépar-

tements, pendant la période à risque un état fébrile avec

des manifestations neurologiques ayant imposé la réalisa-

tion d’une ponction lombaire [4]. Les cas suspects sont

déclarés aux Agences régionales de santé et aux Cellules

80 mt pédiatrie, vol. 15, n◦2, avril-mai-juin 2012

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Transmission

interaviaire

possible

Cycle

de transmission

habituel

Mammifères :

impasse

épidémiologique

1

2

3

Figure 1. Cycle de réplication virale.

interrégionales d’épidémiologie. Le volet équin du dis-

positif de surveillance repose sur la déclaration des cas

d’encéphalite équine par la DGAL (Direction générale de

l’alimentation). Le volet entomologique est géré par l’EID

(Entente interdépartementale de la démoustication) qui est

chargée du recensement des populations de moustique.

Le volet aviaire, en latence depuis 2008 est susceptible

d’être réactivé à tout moment en cas de réapparition de la

circulation virale.

Plusieurs autres pays ont mis en place de tels dispositifs

en raison de l’augmentation de la présence du virus sur

leur territoire (Grèce, Italie, États-Unis).

Pathogénie

Le WNV ou virus du Nil Occidental est un arbo-

virus (terme dérivé de l’appellation anglaise arthropod

borne virus), il appartient au genre des flavivirus de la

famille des flaviridae et possède une structure antigénique

proche de celle du virus de l’encéphalite japonaise (EJV)

ou du virus de l’encéphalite de Saint-Louis ; il s’agit

d’un virus enveloppé, à ARN comportant une extrémité

5’ codant pour des protéines de structure (capside, mem-

brane et enveloppe) dont certaines seraient impliquées

dans les mécanismes d’invasion du système nerveux cen-

tral [12] et une extrémité 3’ codant pour des protéines non

structurales de type enzymatique (polymérase, hélicase,

protéase, etc.), principales cibles actuelles des recherches

vaccinales.

Après une piqûre infectante, le WNV gagne les kéra-

tinocytes et les cellules de Langerhans qui vont migrer en

direction des sites lymphoïdes loco-régionaux, premier

site de réplication virale. Dans un deuxième temps, le

virus diffuse par voie systémique en direction des organes

profonds tels que rein et rate, seconds sites potentiels

de réplication virale. Selon l’importance de la virémie,

le virus peut franchir la barrière hémato-méningée et

être responsable des atteintes neuro-invasives [13]. Cette

pathogénie est assez similaire à celle des autres virus à

tropisme neurologique.

Clinique

La prévalence de l’infection en pédiatrie est faible,

et jusqu’à récemment, les éléments cliniques dont nous

disposions relevaient de petites séries éparses à travers

le monde. En 2009, l’équipe de Lindsey [14] a repris 9

ans de cas d’infections pédiatriques à WNV soit 1478 cas

mt pédiatrie, vol. 15, n◦2, avril-mai-juin 2012 81

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Le West Nile virus en pédiatrie

permettant une analyse clinique plus fine des formes de

l’enfant. Ces formes pédiatriques de la maladie repré-

sentent en zone endémique5%dunombre global de

cas déclarés sur la même période aux États-Unis. Contrai-

rement à une série soudanaise [15] où la totalité des cas

étaient survenus chez l’enfant, notamment de moins de 5

ans, cette fréquence pédiatrique est celle classiquement

retenue dans la littérature. La sévérité des infections à

WNV est moindre chez l’enfant (et l’adulte jeune) [14, 16]

et la durée d’évolution paraît plus courte [16]. Les enfants

contaminés restent le plus souvent pauci ou asymptoma-

tique [16].

La présentation clinique habituelle des cas sympto-

matiques survient après une phase d’incubation de durée

variable entre 3 et 15 jours et associe fièvre, céphalées,

myalgies et asthénie importante à la manière d’un syn-

drome grippal avec parfois éruption cutanée aspécifique

ou manifestations digestives modérées [14, 17, 18]. Les

formes sévères ou neuro-invasives représentent un faible

pourcentage rapporté au nombre supposé de cas mais près

de 30 % des formes cliniquement apparentes (i.d. adultes

jeunes) contre près de 50 % des cas pour les adultes de plus

de 50 ans [14]. Il s’agit surtout de méningites lymphocy-

taires, de méningo-encéphalites ou d’atteintes de la corne

antérieure de la moelle [14, 16, 17, 19, 20]. L’évolution

de ces formes graves est le plus souvent favorable mais de

fac¸on ponctuelle peuvent persister des séquelles neurolo-

giques parfois extrêmement graves [19, 21, 22]. D’autres

modes de présentation plus atypiques sont rapportés dans

la littérature : hépatite fulminante, atteinte chorioréti-

nienne, atteinte myocardique [23].

Malgré ces atteintes neuro-méningées ou systémiques,

la létalité reste faible en pédiatrie atteignant entre 1 et 3 %

des formes symptomatiques.

Nombre d’infections pédiatriques à WNV surviennent

sur une population immunocompétente. Il semble

toutefois que certains éléments puissent influer signi-

ficativement sur le risque de développer une forme

neuro-invasive, en particulier l’immunosuppression [18],

l’âge >10 ans [14] ou l’arrivée du virus sur une popula-

tion naïve [24]. D’autres facteurs de risque liés au virus

lui-même ou à l’hôte sont probablement en cause.

En sus de la contamination habituelle et accidentelle

du WNV de l’enfant par le biais d’une piqûre d’arthropode

hématophage et ornithophile, d’autres mécanismes de

transmission ont été établis mais demeurent minoritaires.

Le passage transplacentaire du WNV a été évoqué à partir

de la mise en évidence d’anticorps sur plusieurs prélè-

vements de sang du cordon de nouveau-nés de mères

contaminées en cours de grossesse [25]. L’existence d’une

virémie même brève rend la transmission horizontale par

le biais de transfusions ou de greffes d’organes envisa-

geable et un sérodépistage est obligatoire dans plusieurs

pays (États-Unis, Italie) à haute circulation virale avant tout

don de sang ou d’organes [6, 20]. La transmission par

l’allaitement maternel a également été suspectée à partir

d’un cas mais la surveillance systématique mise en place

depuis n’a pas permis de confirmer ce mode de contami-

nation [26].

Au final, l’infection pédiatrique à WNV apparaît

similaire à celle de l’adulte jeune mais moins sévère

que chez l’adulte plus âgé. Sa fréquence est faible et

augmente progressivement avec l’âge. Si la méningite lym-

phocytaire reste l’atteinte neuro-invasive prédominante,

d’autres manifestations plus graves peuvent exister. La

durée d’évolution de l’infection pédiatrique semble plus

courte que chez l’adulte.

Diagnostic

L’identification virologique est surtout importante en

cas d’atteinte neuro-invasive ou de forme clinique sévère.

La virémie est très brève (à peine quelques jours) dans

l’espèce humaine ce qui freine la mise en évidence directe

du génome viral par technique de Reverse Transcriptase

Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) à partir d’un échan-

tillon de sérum puisque le matériel viral a disparu quand

les signes cliniques apparaissent. Cette RT-PCR garde tou-

tefois tout son intérêt à partir du LCR. En l’absence de

cet outil de référence, le diagnostic repose encore sur les

méthodes sérologiques à partir du sang ou du LCR. La sen-

sibilité de la sérologie reste insuffisante, variant de 70 à

90 % en fonction de l’instant du prélèvement par rapport

à la phase de virémie et des réactions croisées peuvent

exister avec d’autres flavivirus en particulier le virus de la

fièvre jaune ou l’EJV. L’isolement direct du virus par culture

virale est possible mais celle-ci est lente (plusieurs jours)

et reste réservée à des laboratoires de type P3.

En cas de formes cliniques invasives, les patients

peuvent également présenter de fac¸on tout à fait aspé-

cifique des troubles hydro-électrolytiques variés, des

anomalies de l’imagerie cérébrale et du LCR (formule

panachée et légère élévation du taux de protéine) en cas

d’atteinte de type méningo-encéphalitique [16].

Globalement les bilans biologiques «classiques »ne

permettent de faire aucune distinction entre une infection

à WNV et toute autre pathologie virale. Dans les pays où la

circulation virale est importante, du fait de cette absence

de méthode diagnostique spécifique et de la fréquence

élevée de formes fébriles pures ou asymptomatiques, le

nombre réel de cas est probablement très sous-estimé.

Traitement

À ce jour, aucune thérapeutique spécifique d’espèce

n’est disponible. Sont en cours d’élaboration des trai-

tements à base d’anticorps monoclonaux dirigés contre

des protéines non structurales du virus de type NS dont

82 mt pédiatrie, vol. 15, n◦2, avril-mai-juin 2012

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

l’utilisation chez la souris a montré une protection croisée

avec le virus de l’encéphalite japonaise [27]. Ces traite-

ments restent expérimentaux et en pratique de terrain, la

prise en charge est purement symptomatique comportant

des mesures de réanimation, d’assistance ventilatoire et

de correction des troubles hydro-électrolytiques en cas de

formes neuro-invasives. Les antiviraux tels que la ribavirine

ou ses analogues structuraux ont été testés sur des popula-

tions d’adultes et n’ont pas démontré d’effets significatifs

sur la réduction de morbi-mortalité en dépit d’utilisation

de fortes posologies (jusqu’à 60 mg/kg/j) [28–30]. D’autres

traitements ont été proposés in vivo tels que des perfu-

sions d’immunoglobulines polyvalentes ou in vitro avec

des inhibiteurs enzymatiques du cycle de réplication virale

[31], ou des bloqueurs des protéines non structurales

d’espèce. Les données d’efficacité restent très en dec¸à des

objectifs, néanmoins tous ces travaux constituent autant

de voies de recherche pour le développement de vaccin

spécifique humain.

Prévention

De fac¸on générale, l’émergence globale de toutes les

pathologies liées aux flavivirus, en l’absence de thérapeu-

tique antivirale spécifique et en raison de la circulation

active des vecteurs ainsi que des réservoirs viraux, posi-

tionne la politique de prévention au premier plan. Celle-ci

doit être basée sur plusieurs axes : la lutte antivectorielle,

l’amélioration des méthodes de diagnostic, la prévention

verticale et le développement de vaccins en médecine

humaine et vétérinaire.

La vaccination humaine n’est pas disponible actuelle-

ment même si des essais thérapeutiques prometteurs sont

en cours avec un vaccin chimérique permettant une séro-

conversion durable après plusieurs mois de recul [32].

Les approches récentes sur les protéines non structurales

du WNV de type NS1 ont permis outre la production

d’anticorps monoclonaux [27] d’ouvrir la voie à d’autres

cibles pour la recherche vaccinale. Un vaccin vivant atté-

nué est en cours d’élaboration à partir de modifications de

structures sur ces protéines de type NS [33].

Parallèlement la vaccination équine, disponible dans

certains pays européens ou aux États-Unis [34] a mon-

tré une réelle efficacité dans la prévention de la

morbi-mortalité équine mais la situation épidémiologique

franc¸aise ne justifie pas à ce jour son utilisation de routine.

La lutte contre l’invasion vectorielle est donc primor-

diale. Elle est mixte à la fois individuelle, par l’utilisation

de répulsifs adaptés sur les vêtements et la peau (à base

de DEET notamment [5], par le port de manches longues

après le coucher du soleil, et collective par des pro-

grammes de démoustication dont certains à large échelle

sont déjà en place dans les zones de forte endémie, par la

lutte contre les zones d’eau stagnante propices à la repro-

duction du moustique. Malheureusement, ces mesures

essentielles en termes d’impact de santé publique, présent

et à venir, se heurtent au manque de volonté politique et

de ressources.

Plusieurs pays ont inscrit dans le cadre de plan national

de surveillance le dépistage sérologique lors des dons de

sang, de lait et d’organe afin de réduire le risque de trans-

mission verticale [6]. Celui-ci ne trouve également pas de

légitimité en France au vu de l’épidémiologie actuelle.

Aucune infection pédiatrique n’a encore été recen-

sée à ce jour en France et les derniers cas humains

datent de 2003. Malgré tout la dissémination rapide et

l’implantation durable du WNV dans d’autres pays euro-

péens sont assez d’arguments pour craindre son arrivée

prochaine sur le sol franc¸ais. L’absence de thérapeu-

tique spécifique ou de vaccination efficace chez l’homme

(d’autant plus que la génétique virale évolue et que le vac-

cin n’aura sans doute qu’une efficacité limitée à quelques

sérotypes) doit inciter à une lutte active anti-vectorielle au

vu des données cliniques disponibles outre-Atlantique et

du risque d’atteinte neuro-invasive en pédiatrie.

Références

1. Smithburn KC, Hughes TP, Burke AW, et al. A neurotropic virus

isolated from the blood of a native of Uganda.AmJTropMedHyg

1940 ; 20 : 471-92.

2. Marr JS, Calisher CH. Alexander the Great and West Nile virus

encephalitis. Emerg Infect Dis 2003;9:1599-603.

3. Hannoun C, Panthier R, Mouchet J, et al. Isolation in France of the

West Nile virus from patients and from the vector Culex modestus

ficalbi. CR Hebd Seances Acad Sci 1964 ; 259 : 4170-2.

4. Institut National de Veille Sanitaire. Dossier thématique West Nile

Virus. Juil 2011.

5. Center for Disease Control and Prevention. West Nile Virus Statis-

tics, Surveillance and Control Case Count, nov 2011.

6. Barzon L, Pacenti M, Cusinato R, et al. Human cases of West Nile

Virus Infection in north-eastern Italy, 15 June to 15 November 2010.

Euro Surveill 2011 ; 16 : pii 19949. http://www.eurosurveillance.org/

ViewArticle.aspx?ArticleId=19949.

7. Danis K, Papa A, Papanikolaou E, et al. Ongoing outbreak of West

Nile virus infection in humans, Greece, July to August 2011. Euro

Surveill. 2011 aug 25 ; 16. pii 19951. http://www.eurosurveillance.

org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19951..

8. Danis K, Papa A, Theocharopoulos G, et al. Outbreak of West Nile

virus infection in Greece, 2010. Emerg Infect Dis 2011 ; 17 : 1868-72.

9. Chuang TW, Knepper RG, Stanuszek WW, Walker ED, Wilson

ML. Temporal and spatial patterns of West Nile virus transmis-

sion in Saginaw County, Michigan, 2003-2006. J Med Entomol

2011 ; 48 : 1047-56.

10. Hofmeister EK. West Nile virus : North American experience.

Integr Zool 2011;6:279-89.

mt pédiatrie, vol. 15, n◦2, avril-mai-juin 2012 83

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

6

6

1

/

6

100%