L`autophagie et les infections virales

L’autophagie et les infections virales

Vincent Miazza

Laurent Roux

Département de microbiologie

et médecine moléculaire,

Faculté de médecine,

Université de Genève,

Genève, Suisse

Résumé. L’autophagie est une réponse cellulaire à divers stress auxquels une

cellule eucaryote peut être soumise. Elle permet de circonscrire un volume cyto-

plasmique par une vésicule à double membrane en vue de la dégradation de son

contenu. Ce contenu peut comprendre des pathogènes dont la cellule veut se

débarrasser. En cela l’autophagie participe au mécanisme de défense de la cel-

lule infectée. Dans le cas des virus, comme on pouvait s’y attendre, ce méca-

nisme tend à provoquer des réactions de détournement ou de neutralisation de

cette défense. Par ailleurs, certains virus ont évolué pour prendre appui sur

l’autophagie dans le but d’optimiser leur potentiel de multiplication. La descrip-

tion des relations complexes entre multiplication virale et autophagie n’en est

qu’à ses débuts. Cette revue tente ainsi de faire le point sur le sujet à un moment

où elle peut jouer le rôle de déclencheur de nouvelles pistes d’explorations.

Mots clés

:

autophagie, virus, relations hôte-pathogène

Abstract. Autophagy is a cellular response to various stresses under which a

eukaryotic cell can be put. It involves the engulfment of a cytosolic volume by

a double membrane vesicle in order to degrade its content. This content can

comprise pathogens that the cell wants to get rid of. In that, autophagy is part

of the defense mechanism of an infected cell. For viruses, as expected, this

defense mechanism leads to escape or neutralization reactions. Furthermore,

some viruses have evolved to hijack autophagy in order to optimize their mul-

tiplication potential. The description of the complex interactions between viral

multiplication and autophagy is only at its start. This review attempts to update

the field at a time when it can give rise to new exploration avenues.

Keywords

:

autophagy, virus, host-pathogen-interactions

1

Généralités

L’autophagie (ou autophagocytose) est une réponse cellu-

laire à divers stress auxquels une cellule eucaryote peut

être soumise. L’autophagie permet de circonscrire un

volume cytosolique dans une vésicule puis de dégrader

son contenu après fusion avec le lysosome. La vésicule

d’autophagie peut contenir des organelles, des protéines

à longue durée de vie ou des agents pathogènes. Il est

important de distinguer l’autophagie de la voie protéo-

lytique qui concerne les protéines à courte durée de vie

dégradées par le protéasome [1]. Notons que l’autophagie

est impliquée dans plusieurs maladies humaines (maladie

de Parkinson, maladie d’Alzheimer, maladie de Hungting-

ton, myopathie) [2].

On distingue généralement l’autophagie assistée

(chaperone-mediated autophagy), la microautophagie et

la macroautophagie [3] :

–l’autophagie assistée fait intervenir la protéine chape-

rone Hsc70 qui reconnaît un motif KFERK-like sur la

protéine cible. Le complexe protéine-Hsc70 se lie à

LAMP-2A, une protéine lysosomale transmembranaire

responsable du transfert de la protéine dans la lumière

du lysosome où elle est dégradée [4] ;

–la microautophagie voit la membrane lysosomale

s’invaginer et circonscrire des petits volumes de cyto-

plasme qui sont amenés dans la lumière du lysosome

où leur contenu est dégradé ;

–la macroautophagie (communément appelée autopha-

gie) est la voie principale de dégradation de constituants

cytoplasmiques. Elle se caractérise par la formation d’une

vésicule à double membrane (autophagosome) qui finit par

fusionner avec le lysosome. Suite à la dégradation par les

hydrolases lysosomales, le contenu peut être recyclé.

Dans cette revue, nous nous focaliserons uniquement sur

le processus de macroautophagie dans la cellule de mam-

Virologie 2009, 13 (1) : 37-51

doi: 10.1684/vir.2009.0227

revue

Virologie, Vol. 13, n

o

1, janvier-fe

´vrier 2009 37

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

mifère, que nous appellerons plus simplement « autopha-

gie ». De plus, il est à noter que cette revue n’a pas la pré-

tention d’être exhaustive. Elle se concentre sur l’autopha-

gie en relation avec les infections virales.

Formation et régulation de l’autophagie

De nombreux gènes impliqués dans la formation et la régu-

lation de l’autophagie ont été décrits qui portent le nom de

gènes atg (autophagy-related genes). Ces gènes sont parti-

culièrement bien décrits chez la levure où on en dénombre

au moins une vingtaine [3].

Formation de l’autophagosome

La formation de l’autophagosome peut être subdivisée

grossièrement en étapes distinctes (figure 1b, c, d).

Dans la phase précoce d’induction (formation de la mem-

brane d’isolation, figure 1b) intervient le complexe pro-

téique Beclin1/hVps34. Beclin1 joue un rôle de plateforme

d’assemblage. Elle affiche un domaine de liaison à Bcl-2,

un domaine coil-coiled, un domaine d’évolution conservée

(ECV) et un signal d’exportation nucléaire. hVps34, est

une phosophatidylinositol 3-kinase de classe III [3]. En se

fondant sur des données chez la levure, on peut supposer

que ce complexe permet le recrutement des protéines Atg

ainsi que la production de phosphatidylinositol

3-phosphates [PtdIns(3)P] [6]. De nombreuses protéines

régulatrices interviennent dans ce complexe. Bcl-2, pro-

téine anti-apoptotique, lie directement Beclin1 via le

domaine éponyme (figure 1b) et a un effet inhibiteur sur

l’autophagie [7]. La seconde, UVRAG (pour UV irradia-

tion resistance–associated gene) a, contrairement à Bcl-2,

une fonction activatrice de l’autophagie [8]. UVRAG

régule également le complexe en se liant directement à

Beclin1 via le domaine coil-coiled (figure 1b), renforçant

de ce fait, l’association entre Beclin1 et hVps34 [5]. Il est

pourtant à noter que, très récemment, deux travaux remet-

tent en question le rôle de UVRAG dans le processus

d’autophagie au profit d’un rôle dans le trafic vésiculaire

[9, 10].

Plusieurs protéines Atg sont impliquées dans la suite des

événements. Ces protéines pourraient servir en partie au

recrutement des membranes ainsi qu’à leur incurvation

nécessaire à la formation des vésicules à double membrane

que sont les autophagosomes. Il est à noter que l’origine de

ces membranes est sujette à controverse. Elles pourraient

provenir du reticulum endoplasmique, du Golgi ou être

synthétisée de novo. La protéine LC3 (microtubule-

associated protein 1 light chain 3, Atg8 chez la levure)

revêt une importance particulière dans la formation de

l’autophagosome. Suite à l’induction de l’autophagie, le

précurseur LC3-I est clivé dans sa partie C-terminale par

des autophagines (Atg4 chez la levure). Ce clivage permet

la liaison covalente d’un phosphatidyl-éthanolamine favo-

risant l’attachement aux membranes de cette forme lipidée,

appelée LC3-II [3] (figure 1c). LC3 est par ailleurs la seule

protéine Atg encore associée à l’autophagosome mature.

Deux autres protéines, Atg5 et Atg12, jouent un rôle clé

dans la formation de l’autophagosome. Ces deux protéines,

liées l’une à l’autre de manière covalente, forment un com-

plexe qui s’associe également à la membrane d’isolation

[11] (figure 1c). Au contraire de LC3, les protéines Atg5

Abréviations

Virus

CV Coxsackie virus

EBV Virus d’Epstein-Barr

FMDV Virus de la fièvre aphteuse

HCMV Cytomégalovirus humain

HCV Virus de l’hépatite C

VIH-1 Virus de l’immunodéficience humaine 1

HBV Virus de l’hépatite B

HRV Human Rhinovirus

HSV-1 Herpes Simplex Virus 1

KSHV Kaposi’s Sarcoma-associated HerpesVirus

PV Polio virus

MHV Virus de l’hépatite murine

TMV Virus de la mosaïque du tabac

VSV Virus de la stomatite vésiculaire

γHV68 Murine γ-Herpes Virus-68

Protéines

Atg Autophagy-related genes

eIF2αeukaryotic Initiation Factor 2α

Hsc70 Heat shock cognate 70 protein

ICP34.5 Infected cell protein 34.5

LAMP Lysosome-associated membrane protein

LC3 Microtubule-associated protein 1 light chain 3

LMP1 Latent membrane protein 1

CMH-II Complexe majeur d’histocompatibilité de classe II

Mtor mammalian target of rapamycin

PKR Protein kinase R

pp1αprotein phosphatase 1α

RIG-I Retinoic acid inducible gene-I

SKD1 (Vps4A) Suppressor of K(+) transport growth defect1

TLR7 Toll like receptor 7

UVRAG UV irradiation resistance–associated gene

Vps Vacuolar protein sorting

Divers

3-MA 3-methyl adenine

CMA Chaperone-mediated autophagy

ESCRT Endosomal sorting complex required for transport

HR Réponse hypersensitive

MVB MultiVesicular Bodies

PCD Programmed cell death

PtIns3P Phosphatidylinositol 3-phosphates

revue

38 Virologie, Vol. 13, n

o

1, janvier-fe

´vrier 2009

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

et Atg12 se détachent de l’autophagosome mature. Il est à

noter que des cellules privées de Atg5 (atg5-/-) ne sont pas

compétentes pour l’autophagie [6].

Une fois arrivé à maturation l’autophagosome fusionne

avec le lysosome. Cette fusion passe fréquemment, dans

les cellules de mammifères, par l’intermédiaire d’une

fusion avec un endosome avant d’aboutir finalement à un

autophagolysosome (figure 1d, e). Cette fusion implique

les protéines, SKD1 AAA ATPase (homologue de

Vps4B chez la levure, [12, 13] et Rab7 [14] (protéine

GTPase). Un arrêt de cette fusion par expression de domi-

nants négatifs de ces protéines provoque l’accumulation

d’autophagosomes.

Régulation de l’autophagie

Deux systèmes de régulation de l’autophagie sont décrits,

l’un (mTOR) pour inhiber sa formation et l’autre (eIF2α)

pour l’induire.

mTOR (mammalian target of rapamycin) est une sérine/

thréonine kinase jouant le rôle de senseur des conditions

environnementales. Lorsqu’elle est activée, par exemple

en conditions riches en nutriments, elle inhibe l’autophagie

(figure 1a, [15]). Bien que très peu d’études soient centrées

sur ce sujet dans les cellules de mammifères, on peut néan-

moins supposer que mTOR agisse directement sur les pro-

téines Atg. Chez la levure, TOR phosphoryle Atg13 et

empêche la formation du complexe Atg13/Atg1, essentiel

pour le recrutement des protéines Atg à la membrane d’iso-

lation. En conditions de privation de nutriments, provo-

quant l’inactivation de TOR, Atg1 et Atg13 seraient hypo-

phosphorylées, conditions qui favoriseraient l’autophagie

[16]. De la même manière, la rapamycine, une substance

inhibant TOR/mTOR, favoriserait l’état hypo-phosphorylé

des Atg13/Atg1, induisant l’autophagie [15, 17].

Chez la levure, il a été clairement démontré que la phos-

phorylation d’eIF2α(un facteur d’initiation de la traduc-

tion) effectuée par la kinase GCN2, est essentielle pour

l’activation de l’autophagie lors de la carence en nutri-

ments. Dans les cellules de mammifères, c’est PKR (éga-

lement une kinase impliquée dans la phosphorylation

d’eIF2α) qui est importante pour l’induction de l’auto-

phagie [18] (figure 1a). Il est important de remarquer que

Autophagie

membrane

d’isolation

autophagosome

fusion au

lysosome

autophagolysosome

Beclin1/hVPS34

ATG12/ATG5

Bcl-2

UVRAG

LC3-I

LC3-II

Autophagines

SKD1

Rab7

b

cd

e

mTOR

eIF2α−P

a

PKR

TLR7

CMH-II

Rapamycine

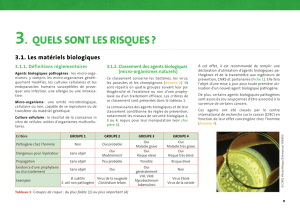

Figure 1. Événements moléculaires de l’autophagie chez les mammifères. Les protéines cellulaires impliquées dans les différentes éta-

pes de l’autophagie sont présentées. a) Deux voies régulatrices nous intéressent dans cette revue, mTOR (inhibitrice de l’autophagie) et

eIF2α(activatrice de l’autophagie). Il est à noter que la Rapamycine, en inhibant mTOR, induit l’autophagie.

b) Le complexe Beclin1/hVPS34 est crucial pour la formation de la membrane d’isolation. Ce complexe est régulé par les protéines cellu-

laires Bcl-2 et UVRAG.

c) LC3-I est clivée par les autophagines, ce qui permet d’ajouter un phosphatidyl-éthanolamine pour donner la forme lipidée, appelée

LC3-II. LC3-II et le complexe Atg12/Atg5 sont impliqués dans les événements qui permettent l’élongation et la maturation de l’autophago-

some.

d) Les protéines SKD1 et Rab7 sont impliquées dans la fusion de l’autophagosome au lysosome.

e) La fusion au lysosome permet la dégradation de son contenu ainsi que l’activation de TLR7 ou la présentation de peptides par MHCII.

En vert, les partenaires activateurs et en rouge les partenaires inhibiteurs de l’autophagie.

revue

Virologie, Vol. 13, n

o

1, janvier-fe

´vrier 2009 39

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

PKR joue un rôle majeur dans l’immunité innée ; elle est

activée suite à l’infection virale. Ainsi, dans ces cellules, la

phosphorylation d’eIF2αentraine une stimulation de

l’autophagie aussi bien après carence de nutriments

qu’après stimulation de PKR par une infection virale.

Ces deux systèmes viennent en fait compléter la régulation

par le complexe Beclin/hVps34. Leur action est vraisem-

blablement liée, mais on ne connait pas du tout à ce point le

mécanisme par lequel eIF2αstimule l’autophagie.

Autophagie et réponses de défense

contre l’infection

La réponse innée

Lors d’infections virales, l’autophagie est clairement liée à

l’immunité innée, non seulement via la protéine PKR (cf. ci-

dessus), mais également par l’intermédiaire de plusieurs

autres protéines. C’est le cas de TLR7 (Toll Like Receptor

7), un récepteur transmembranaire présent dans les endo-

somes. Les TLR, de manière générale, reconnaissent les aci-

des nucléiques des virus qui ont été endocytosés [19]. Dans

des cellules dendritiques plasmacytoïdes, la voie de l’inter-

féron est activée via TLR7 lors d’une infection par VSV

(vesicular stomatitis virus) et l’activation de TLR7 est

dépendante de l’autophagie. En effet, la production

d’interféron-αn’est pas induite dans des cellules atg5

-/-

[20].

Une deuxième étude met en relation l’autophagie avec une

autre protéine impliquée dans l’immunité innée, RIG-I.

RIG-I est une hélicase cytoplasmique qui détecte des

ARN viraux possédant une extrémité 5’-triphosphate, ou

des ARN double brin [21]. L’activation de l’immunité

innée via RIG-I, après infection de cellules MEFs (murine

embryonic fibroblasts) par VSV, est dépendante du com-

plexe Atg5-Atg12 [22]. Cette fois, pourtant, la production

d’interféron augmente en réponse à l’infection par VSV

dans des cellules MEF atg5

-/-

. De façon intéressante, l’effet

semble contraire lorsque l’infection se passe dans des cel-

lules dendritiques ou dans des fibroblastes. Toutefois, dans

les deux cas la production d’interféron semble être liée à

l’autophagie.

Le but ultime de la cellule infectée étant de se débarrasser

de « l’intrus », on peut également citer le processus dit de

« xénophagie » comme faisant partie de l’immunité innée.

En effet, la xénophagie est le processus qui permet la dégra-

dation du pathogène par la voie lysosomale (figure 1e).

La réponse de l’immunité adaptative

Il semble de plus en plus évident que l’autophagie joue un

rôle dans la présentation de peptides par le complexe

majeur d’histocompatibilité de classe II (CMH II) [23].

Il existe notamment une publication démontrant l’impor-

tance de la macroautophagie dans la présentation d’une

protéine virale, EBNA-1 (virus d’Epstein-Barr), par le

complexe CMH II [24].

La mort cellulaire

Bien que l’autophagie permette la survie des cellules dans

le cas de la carence en nutriments (cf. ci-dessus), elle peut

également induire la mort cellulaire. Ce type de mort cel-

lulaire s’appelle PCD de type II (type II programmed cell

death) [25, 26] au contraire de l’apoptose qui est une PCD

de type I. L’importance de l’apoptose dans la défense

contre les infections virales a déjà largement été étudiée

[27]. Comme nous le verrons plus tard, la PCD de type II

est également impliquée dans les infections virales, condi-

tions où elle peut être connectée à l’apoptose.

Les virus et l’autophagie

Au vu de la nature, des fonctions et des implications de

l’autophagie, on comprend que les virus aient développé,

au cours de l’évolution, des stratégies de « maîtrise » du

processus. Certains virus bloquent l’autophagie, d’autres

la détournent à leur profit, comme pour d’autres machine-

ries cellulaires [corps multi-vésiculaires (MVB), cytosque-

lette, apoptose, machinerie de traduction…]. Les virus ne

sont, d’ailleurs, pas les seuls pathogènes à devoir composer

avec l’autophagie. Plusieurs bactéries [28, 29] et parasites

[30, 31] ont également été décrits en étroite liaison avec ce

processus cellulaire.

La suite de cette revue va voir des virus de différents types

présentés dans leur implication avec l’autophagie : des

virus à ADN, à ARN, et des rétrovirus.

Les virus à ADN

Les Herpesviridae

Les virus de la famille des Herpesviridae ont des génomes

composés d’ADN double brin de grande taille. Ces géno-

mes peuvent coder pour plus d’une centaine de protéines,

dont près de la moitié ne sont pas essentielles pour le cycle

de multiplication : elles sont dévolues à la relation avec la

cellule hôte ou plus largement avec les réactions de l’hôte

infecté.

Herpes simplex virus 1 (HSV-1)

HSV-1 possède une protéine neurovirulente, ICP34.5

(infected cell protein 34.5), qui joue un rôle fondamental

dans l’autophagie dans la mesure où elle permet au virus de

la contourner de deux manières différentes.

La première consiste à contrecarrer l’effet activateur de

PKR sur l’autophagie [18] (figure 2). ICP34.5 recrute une

protéine phosphatase 1α(pp1α) qui dé-phosphoryle

eIF2α−P, empêchant ainsi l’induction de l’autophagie tout

revue

40 Virologie, Vol. 13, n

o

1, janvier-fe

´vrier 2009

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

en restaurant la traduction cellulaire [32]. L’antagonisme

d’ICP34.5 sur PKR est déterminant pour éviter la dégrada-

tion du virus, une démonstration faite en utilisant des cellu-

les PKR-/- et une souche virale déficiente pour le gène

ICP34.5 [33]. Cette conclusion doit être tempérée par le

fait que l’élimination de l’autophagie dans des cellules pri-

maires Atg5-/- n’affecte pas significativement la multiplica-

tion de HSV-1 [34]. Les auteurs en concluent que si ICP34.5

est bien impliquée dans la régulation de l’autophagie, c’est

la prévention par cette protéine de l’arrêt de la traduction

plutôt que son contrôle sur l’autophagie qui représente l’élé-

ment déterminant l’efficacité de multiplication de HSV-1

dans des cultures de cellules primaires.

La seconde manière de contourner l’autophagie est liée à la

protéine Beclin1, avec laquelle ICP34.5 peut également

interagir (figure 2). Reste pourtant à préciser à ce jour le

mécanisme par lequel ICP34.5 inhibe la fonction de

Beclin1 [35].

Cytomégalovirus humain (HCMV)

HCMV inhibe la formation d’autophagosomes dans des

fibroblastes primaires humains (MRC5) [36]. Le virus a

un effet sur la redistribution de la protéine de fusion GFP-

LC3. Lors d’induction d’autophagie GFP-LC3 présente

une distribution ponctiforme, alors qu’en conditions d’inhi-

bition cette distribution est diffuse dans le cytoplasme.

C’est cette distribution diffuse qui est observée dans les

cellules infectées par HCMV. Il semblerait que le niveau de

LC3-II augmente après infection, mais que cette augmen-

tation ne soit pas suivie de formation d’autophagosome

(distribution ponctiforme). Ainsi, l’inhibition par HCMV

de l’autophagie arriverait après la lipidation de LC3-I.

De plus, HCMV active la voie mTOR, ce qui pourrait par-

ticiper à l’inhibition de l’autophagie (figure 3). Cela a pour

résultat de rendre les cellules infectées résistantes à la rapa-

mycine.

Par ailleurs, deux protéines virales pTRS1 et pIRS1 peuvent

bloquer la phosphorylation de eIF2α[37, 38]. La conséquence

en est bien sûr la levée de l’arrêtdesynthèsedeprotéines,

mais également la réduction possible d’un effet inducteur de

l’autophagie par eIF2α-P.

Quant au bénéfice que HCMV tire de l’inhibition de l’auto-

phagie, on peut imaginer, comme pour HSV-1, qu’il se

situe au niveau du contrôle de la dégradation des particules

virales, mais un tel gain n’a pas été démontré.

KSHV et γHV68

Le virus du sarcome de Kaposi (Kaposi’s sarcoma-

associated herpesvirus, KSHV) et le virus murin γ-

herpes-68 (γHV-68) codent pour une protéine homologue

de Bcl-2 (viral Bcl-2, vBcl-2). Comme la protéine Bcl-2

cellulaire, ces protéines virales interagissent directement

avec Beclin1 et sont en mesure d’inhiber l’autophagie

grâce à cette interaction (figure 4) [7, 39]. Le rôle de cette

inhibition pour l’infection virale reste toutefois à détermi-

ner. vBcl-2 semble être importante pour l’établissement de

l’infection chronique. Il serait dès lors aussi important de

neutraliser l’autophagie que d’empêcher l’apoptose, un

rôle attribué également à vBcl-2.

Le virus d’Epstein-Barr (EBV)

EBVexprime une protéine oncogène LMP1, nécessaire à la

prolifération des lymphocytes B infectés. LMP1 induit

l’autophagie de manière dose-dépendante. À faible niveau

de LMP1 les cellules affichent un grand nombre d’autopha-

gosomes, elles se trouvent dans un état d’autophagie pré-

coce. À haut niveau LMP1, en revanche il y a accumulation

d’autolysosomes [40]. La quantité de LC3-II varie égale-

ment selon la quantité de LMP1, le rapport LC3-II/LC3-I

augmentant dans les cellules où LMP1 est le plus fortement

HSV-1

Beclin1

Autophagie

eIF2α-P

Dégradation virale

pp1α

vICP34.5

eIF2α

Figure 2. HSV-1 et l’autophagie. Les protéines en vert sont celles

impliquées dans la voie de l’autophagie. Les protéines en noir pro-

duites (v = virales), activées ou recrutées dans le cadre de l’infec-

tion interviennent pour moduler l’étendue de l’autophagie. pp1α:

phosphatase cellulaire recrutée par la protéine virale ICP34.5. En

jaune, effet biologique sur le cours de l’infection virale : ici, l’auto-

phagie est inhibée, ce qui équivaut à une diminution de la dégrada-

tion des composants viraux. La flèche verte en trait tillé indique une

diminution du pouvoir inducteur de eIF2α-P, du fait de sa déphos-

phorylation induite indirectement par la protéine virale. Voir égale-

ment le texte pour plus de détails.

revue

Virologie, Vol. 13, n

o

1, janvier-fe

´vrier 2009 41

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%