la morale et la langue française - Académie des sciences morales et

LA MORALE ET LA LANGUE FRANÇAISE

Rapport de l’Académie

des Sciences morales et politiques

sous la direction de

Gérald Antoine

Rapporteur général : Jean-Paul Clément

Rapporteurs :

des origines à 1500 : Geneviève Hasenohr et Nathalie Koble

XVIe-XXIe siècles : Anne Auchatraire et Agnès Steuckardt

LE PRESENT RAPPORT A ETE EDITE PAR

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

DANS LA COLLECTION DES CAHIERS DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

EN OCTOBRE 2004

RETOUR AU SOMMAIRE

Ont collaboré à cet ouvrage

Gérald Antoine, membre de l’Institut, agrégé de grammaire et docteur es lettres, a enseigné

l’histoire de la langue française en Sorbonne. Il a d’autre part créé l’Académie d’Orléans-Tours et

travaillé auprès du Ministre de l’Education nationale, puis du président de l’Assemblée nationale.

Jean-Paul Clément, correspondant de l’Institut, président de la Société de Chateaubriand, directeur

de la Maison de Chateaubriand.

Anne Auchatraire, agrégée de philosophie, ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure.

Geneviève Hasenohr, membre correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres.

Nathalie Koble, agrégée de lettres modernes, archiviste paléographe, maître de conférences à

l’Ecole Normale Supérieure.

Agnès Steuckardt, ancienne élève de l’Ecole normale supérieure Fontenay-Saint-Cloud, agrégée

de Lettres classiques, docteur en Sciences du langage, maître de conférences à l’université de

Provence.

RETOUR AU SOMMAIRE

AVERTISSEMENT

Deux difficultés se sont rencontrées sur notre route. Le lecteur risquant de les éprouver à

son tour, mieux vaut l'en prévenir dès le départ.

L'une tient aux circonstances : un premier tandem de chercheurs n'ayant pu, faute de

loisirs,, nous accompagner jusqu'au bout, un second dut prendre le relais. Il en résulte quelques

variations d'écriture, voire de contenu entre les chapitres. Mais au fait, en ces temps de

standardisation, la diversité peut être une source d'agrément.

L'autre difficulté, plus sérieuse, tient à l’organisation interne de l'ouvrage. Le refus de l' «

esprit de système » a peut-être été poussé trop loin, et la logique est loin de régner en maîtresse

absolue sur l'ordonnance des chapitres.

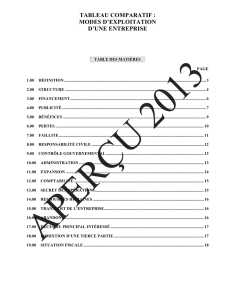

Vingt mots-clés du vocabulaire de la morale ont été retenus. Voici le schéma de

distribution qui a présidé à leur mise en place. Empirisme et rationalité s'y conjuguent :

I Un quatuor très uni : droiture, honneur, mérite vertu.

II Quatre couples de termes apparentés : morale-éthique ; droit-devoir ; justice-

équité ; confiance-fidélité.

III Deux couples antithétiques : tolérance-fanatisme ; mémoire (devoir de)-

opportunisme.

IV Une triade moins homogène : légitimité-responsabilité-sanction.

V Un moyen à toutes fins : ambition.

RETOUR AU SOMMAIRE

SCIENCES MORALES ET LANGUE FRANÇAISE

« Morale et langage sont des sciences particulières mais universelles »

Pascal, Pensées, n°613

Il est des sujets qui s'imposent à la fois parce qu'ils importent en eux-mêmes et parce qu'ils

occupent le premier rang sous les feux de l'actualité. Celui qui nous intéresse ici appartient sans nul

doute à cette catégorie privilégiée. Il lui appartient, et même triplement, par chacun de ses

composants. Qui n'est prêt à le reconnaître aujourd'hui, après une trop longue période d'incertitude :

si la survie de l'humanité au XXIe siècle exige la sauvegarde et la restauration de biens matériels

proprement élémentaires : air, eau, ressources minérales, végétales et animales, elle exige tout

autant, sinon d'abord, la sauvegarde et la restauration - voire l'inventive récréation de biens

moraux - de valeurs éthiques, comme on dit à présent : l'intégrité spirituelle de l'homme est pour le

moins aussi gravement menacée que son intégrité physique. Voilà pour le premier volet du

diptyque « sciences morales » ou « morale » tout court.

Quant à la « langue française », qui n'est pas seulement notre langue, il ne se passe pas de

semaine sans qu~un ou plusieurs livres, articles ou colloques soient consacres, cinq siècles après

Joachim du Bellay, à sa défense et à son illustration.

Cependant, il y a plus encore : par le fait, le thème du présent rapport ne comprend pas deux,

mais trois termes, le troisième fût-il réduit à une simple conjonction : « et ». Sous ses apparences de

« mot-outil » (comme l'appellent les linguistes) se cache la clé de l'ensemble des problèmes en

cause : « et » n'est sans doute qu'un « outil » - mais un outil de relation, et dans le cas présent

chargé de mettre en rapport morale et langue (française). Afin de rendre plus manifestes le poids

comme le sens de ce rapport, qu'il me soit permis d'inscrire côte à côte deux citations que sépare à

peu près un demi-millénaire. Elles sont d'une portée capitale et confèrent à notre entreprise sa

pleine légitimité.

Montaigne, dans l'Apologie de Raimond Sebond, hasarde cet aphorisme qui, de prime abord,

peut décontenancer : « La plus part des occasions des troubles du monde sont grammairiennes «. Le

poète Joë Bousquet, sur son lit de souffrances (la guerre de 1914-1918 l'avait à jamais blessé), ne

craint pas, pour sa part, de proposer cet axiome, lui aussi surprenant à la première lecture, mais on

ne peut plus pénétrant à la seconde : « le langage n'est pas contenu dans la conscience, il la

contient ».

« Donner un sens plus pur » aux mots de la morale

L'une et l'autre formules s'appliquent de manière flagrante au domaine des concepts et des

termes moraux. Chacun de ceux-ci, érodé par un trop long et fréquent usage, y a perdu de sa clarté

originaire et trop souvent suscité, pour reprendre les mots de Montaigne, des « occasions de

troubles ». Songeons par exemple au premier terme de la trinité morale sur quoi se fonde notre

République et relisons à son propos les inquiétantes analyses de Paul Valéry. Leur titre à soi seul

traduit l'essentiel : « Fluctuations sur la Liberté ». Et que dire des toutes premières lignes :

« Liberté : c'est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent

plus qu'ils ne parlent; qui demandent plus qu'ils ne répondent ; de ces mots qui ont fait tous les

métiers, et desquels la mémoire est barbouillée de Théologie, de Métaphysique, de Morale et de

Politique ; mots très bons pour la controverse... » (Valéry, Œuvres, Ed. Pléiade, t. II, p. 951-969 )

Face à la « liberté », périlleusement partagée en effet entre métaphysique, morale et

politique, et toujours à titre d'exemples (pris à demi hors de la liste retenue dans ce premier volume),

pourquoi ne pas ranger le couple « raison – justice » qu'ont choisi de faire voisiner, sur un mode

également incisif et cruel, La Fontaine et Pascal ? - Ce dernier, dans la même Pensée

(« Imagination »), nous invite à réfléchir sur l'authentique signification de cette plaisante raison

qu'un vent manie et à tous sens «, puis aussitôt après sur cette non moins « plaisante justice » que

les magistrats déguisent sous « leurs robes rouges, leurs hermines dont ils s'emmaillotent en chats

fourrés » : ah ! il en irait d'autre sorte, s'ils avaient la véritable justice ».

De manière étrangement parallèle, « le bon » La Fontaine, à coup sûr plus ami de la vérité

que de la bonté, n'a pas craint de faire voisiner ces deux distiques :

La raison du plus fort est toujours la meilleure :

Nous l'allons montrer tout à l'heure

et

Selon que vous serez puissant ou misérable,

Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

Le premier de ces deux constats désabusés non dépourvus de cynisme (comment peut-on

encore parler de la « morale » des Fables ?) ouvre un apologue qu'on nous fit apprendre dès notre

plus jeune âge. Le second sert de clausule aux « Animaux malades de la peste » : il nous enseigne

que la peste la plus mortelle dont nous sommes tous frappés est au bout du compte l'injure faite à la

morale véritable par la fausse justice des hommes. Rien depuis lors n'a changé : tel « jugement de

cour » tout récent s'applique à faire, en ses attendus, un soigneux départ entre deux registres

étrangers l'un à l'autre : le « moralement blâmable » et le « judiciairement punissable ». Tout se

passe dès lors comme si Justice et Morale devaient être disjointes avec grand soin.

Cette « morale » assidûment proposée par notre grand fabuliste, dont le temps présent a

rajeuni l'énoncé sans altérer son esprit, suffirait à nous inspirer une première démarche : pourquoi

ne point procéder à l'inventaire, au moins global, des modes d'emploi et des valeurs de ce terme

morale, envisagé non pas en soi mais dans le tissu des différents ordres de discours, dans la variété

des époques et des situations, en s'en tenant pour commencer à la langue française ? - Montaigne

encore, dans l'Apologie de Raimond Sebond déjà citée (Montaigne, Essais, Ed. Pléiade, p. 651 ), avait

formé ce souhait. Il se bornait (si l'on peut dire) à l'Antiquité grecque et romaine et aux ouvrages de

philosophie; il disait « mœurs » plutôt que « morale », mais l'insistance, la singulière ferveur en

même temps que la précision du propos sont telles qu'il peut nous servir de sûr garant :

« combien je desire que, pendant que je vis, ou quelque autre, ou Justinus Lipsius, le plus

sçavant homme qui nous reste (... ), eust et la volonté et la santé, et assez de repos pour ramasser

en un registre, selon leurs divisions et leurs classes, sincèrement et curieusement, autant que nous y

pouvons voir, les opinions de l'ancienne philosophie sur le sujet de notre estre et de nos mœurs,

leurs controverses (... ). Le bel ouvrage et utile que ce seroit ! »

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

1

/

154

100%