Infection occulte par le virus de l`hépatite B

Mini-revue

Infection occulte

par le virus de l’hépatite B

Sophie Hillaire

Réseau Val de Seine, hôpital Foch, 40 rue Worth, 92150 Suresnes

L’infection occulte par le virus de l’hépatite B est définie par la

présence d’ADN du virus de l’hépatite B dans le sang détecté par

PCR chez des patients n’ayant pas d’Ag HBs circulant détectable.

Le plus souvent l’Ac anti HBc est présent dans le sérum. Il est

clairement établi que ces sujets peuvent transmettre le virus de

l’hépatite B lors de dons du sang ou d’organe. L’infection occulte

par le virus B joue probablement un rôle dans le développement du

carcinome hépatocellulaire. Par contre, la signification pathologi-

que de la persistance virale B reste à définir au cours des hépatites

chroniques dites cryptogénétiques, de la non-réponse au traitement

des hépatites chroniques C.

Mots clés : hépatite virale B, lymphocytes T spécifique, ac Hbs isolé, ADN virus B,

carcinome hépatocellulaire

On définit l’infection occulte par le virus de l’hépatite B par la

présence d’ADN du virus de l’hépatite B dans le sang, détecté

par PCR chez des patients n’ayant pas d’Ag HBs circulant

détectable. L’infection occulte est dite séropositive lorsqu’il existe un

marqueur sérique du virus B (le plus souvent un Ac HBc isolé ou Ac HBs et

Ac HBc positifs), séronégative lorsqu’aucun marqueur n’est présent (virus

mutant non détecté par les kits de dépistage habituels des anticorps

antiHBs ou antiHBc) [1].

Les concentrations d’ADN circulant sont le plus souvent faibles (< 10

5

copies/ml). Il se pose donc le problème chez les porteurs occultes du virus

B de la signification clinique de la présence virale (ou persistance virale)

et celui du degré de contagiosité chez des sujets immunocompétents.

Chez les patients immunodéprimés, le risque de transmission du virus B

par des porteurs occultes est bien démontré (greffe d’organes ou de

moelle, chimiothérapie). Lors des greffes hépatiques, en particulier, le

risque de transmettre le virus de l’hépatite B au receveur lorsque le

donneur est porteur d’un Ac HBc isolé est important.

Circonstances de découverte

La fréquence de l’infection occulte par le virus de l’hépatite B dépend

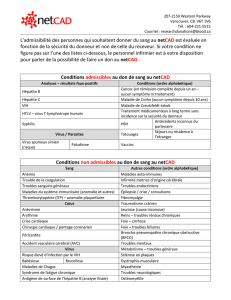

(tableau 1):

– de la fréquence de l’hépatite B dans une population donnée ;

– de l’existence ou non d’une maladie chronique du foie ;

– de la sensibilité des tests permettant de rechercher l’Ag HBs ou l’ADN

du virus B.

Hépato-Gastro, vol. 13, n° 2, mars-avril 2006

Tirés à part : S. Hillaire

87

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Infections aiguës par le virus B

Au cours des hépatites aiguës de cause indéterminée,

on retrouve, dans0à41%descas, de l’ADN du virus

de l’hépatite B en PCR dans le sang ou dans le foie [2].

Après guérison d’une hépatite B aiguë (séroconversion

HBs, normalisation des transaminases), le virus reste

détectable par PCR chez 55 % des patients (10 à

30 ans après l’infection aiguë). Chez 14 patients gué-

ris d’une hépatite B, depuis en moyenne 4,2 années [1,

8, 9, 5], de faibles quantités d’ADN ont été retrouvées

dans le sang chez 3 patients (10

3

-10

4

/ml). Parmi eux,

9 patients ont eu une biopsie hépatique. Chez tous,

l’ADN du virus B était détectable dans le foie. Histolo-

giquement, ils présentaient une nécrose focale minime,

de même qu’une fibrose très modérée (1-3 ISHAK). Il

n’y avait pas ou peu d’inflammation et le degré

d’inflammation correspondait à l’intensité de la multi-

plication virale [2]. Les lésions n’étaient pas différentes

chez les patients ayant une consommation

d’alcool < 5 g/j que chez ceux consommant de 10 à

45 g/j. Un seul patient avait une histologie hépatique

considérée comme normale [3].

Quel rôle pourrait jouer la persistance virale chez des

malades guéris ?

En réponse à l’infection aiguë par le virus de l’hépatite B,

il se produit une réaction immunitaire avec stimulation

de la réponse des lymphocytes T cytotoxiques [4] :

– il existe une augmentation de l’expression des molé-

cules HLA de classe I capables de présenter l’antigène

HBs à la surface des hépatocytes infectés favorisant

leur destruction ;

– les lymphocytes T cytotoxiques synthétisent aussi des

cytokines pro-inflammatoires (IFN cet TNF a) inhibant

la réplication virale, donc la production de particules

virales limitant ainsi la destruction hépatocytaire.

Lors de la clairance virale, la persistance d’une faible

production virale pendant plusieurs années après la

« guérison » pourrait favoriser la stimulation du sys-

tème immunitaire et donc la production d’anticorps

protecteurs (évitant la réinfection).

Hépatites chroniques

Le portage occulte du virus B est plus fréquent chez les

patients ayant une maladie chronique du foie que chez

les donneurs de sang asymptomatiques [6]. Chez les

patients ayant une maladie chronique du foie « cryp-

togénétique », la présence occulte du virus de l’hépa-

tite B est retrouvée chez 8,5-14 % des patients ayant

une hépatite chronique et 7-33 % de ceux ayant une

cirrhose [6, 7]. Le rôle de la persistance du virus B avec

une faible multiplication virale en l’absence de mar-

queurs sériques n’est pas démontré dans l’inflamma-

tion et les lésions hépatiques. Dans le foie, l’Ag HBs,

l’AgHBe ne sont pas détectés, correspondant proba-

blement à la faible expression de ces protéines [7, 8].

Il est probable que la plupart des porteurs occultes du

virus B, se comportent comme des porteurs « sains » du

virus. Le virus pourrait agir comme cofacteur en asso-

ciation avec une consommation excessive d’alcool ou

une hépatite C.

• Rôle de l’infection occulte par le virus B

chez les porteurs du virus de l’hépatite C

Un tiers des patients ayant une hépatite chronique C

active sont porteurs occultes du virus B contre 14 % des

patients ayant une maladie hépatique chronique non liée

au virus C [6]

. Les porteurs chroniques du virus C ayant

une infection occulte B sont plus souvent cirrhotiques

(33 %) que les autres porteurs chroniques du virus C

(19 %) [6, 9]. La réponse au traitement antiviral C

pourrait être moins bonne chez les porteurs occultes du

B mais cette donnée reste à démontrer [6, 10].

• Rôle de l’infection occulte par le virus B

dans le développement du carcinome

hépatocellulaire

Le rôle de la présence occulte du virus B au cours du

carcinome hépatocellulaire est très discuté. Le virus de

l’hépatite B est un puissant carcinogène. Le risque de

développer un carcinome hépatocellulaire est multiplié

par 100 chez les porteurs du virus de l’hépatite B [11].

Les arguments cliniques, épidémiologiques et expéri-

mentaux allant dans ce sens sont nombreux. Après

vaccination contre le virus B, il a été démontré une

diminution de la fréquence du carcinome hépatocellu-

laire [12]. Comme au cours des hépatites chroniques

cryptogénétiques, le virus de l’hépatite B occulte est

retrouvé dans 5-55 % des cas de carcinome hépatocel-

lulaire. Le génome du virus B a été identifié dans des

tumeurs de patients n’ayant aucun marqueur sérique B

ou porteurs d’anticorps anti HBc isolés. Chez des

adultes ou des enfants développant des CHC sur foie

non cirrhotique, le génome du virus B est fréquemment

mis en évidence dans la tumeur avec une augmentation

à la fois de la forme libre du virus mais aussi de son

génome intégré dans les cellules tumorales. La conta-

mination périnatale, la présence d’une cirrhose et la

durée de l’infection par le virus de l’hépatite B sont des

facteurs de risque du développement d’un CHC chez

des porteurs de l’AgHBs ayant été séroconvertis dans

le système S mais porteurs occultes du virus de l’hépa-

tite B [13].

L’ADN du virus B a été retrouvé dans le foie de 62 %

des patients porteurs chroniques du virus C, dévelop-

pant un carcinome hépatocellulaire, et chez 67 % des

patients non contaminés par le virus de l’hépatite C

[14]. Le portage occulte du virus B pourrait aussi agir

comme un cofacteur chez les patients ayant une

consommation excessive d’alcool [15].

Mini-revue

Hépato-Gastro, vol. 13, n° 2, mars-avril 2006

88

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Rôle de l’infection occulte

par le virus de l’hépatite B

chez les donneurs

de sang et d’organe

Le risque de transmission sanguine du virus de l’hépa-

tite B reste supérieur au risque de transmission du VHC

ou du virus VIH. La transmission est possible par des

donneurs Ag HBs négatifs, Ac HBc négatifs soit pen-

dant la fenêtre sérologique (en moyenne de 56 j au

cours de l’hépatite B, extrêmes 25 à 109 j), soit chez

des patients immunosilencieux ou ayant un virus

mutant, soit du fait d’une erreur technique. La fré-

quence du virus B occulte est plus élevée chez les

donneurs de sang séropositifs (présence de l’Ac HBc

+/- de l’AcHBs) que chez les patients séronégatifs

(7-38 % versus 0-17 %) [16, 17]. Il se pose alors le

problème de détecter l’ADN du virus B dans les dons

du sang qui est, plus sensible que les marqueurs viraux,

surtout dans les pays où l’endémie du virus est forte

[18].

Le risque d’hépatite B post-transfusionnelle en France

est de 1/450 000 (2 fois supérieure à celui de l’hépa-

tite C et 4 fois supérieure à celui du sida) est faible,

mais il reste plus élevé que celui de l’hépatite C

(1/760 000) ou du virus du sida (1,4/10

6

). Le risque

de transmission sanguine du virus B chez les patients

Ac HBc positifs est démontré depuis longtemps et ces

sujets sont exclus des dons depuis 1988 (AgHBs depuis

1971). De la même façon, il a été décrit des cas de

transmission de l’hépatite B chez le receveur, lors

d’un don d’organe à partir de donneurs ayant un

acHBc isolé. La persistance, même en faible quantité,

du virus B joue un rôle important dans cette situation.

En effet, du fait des traitements immunosuppresseurs

indispensables dans les suites de la transplantation, le

risque de réactivation virale B est majeur. En cas de

transplantation hépatique, il est contre-indiqué de

transplanter des foies de patients ayant des marqueurs

sériques du B. Pour les autres organes, des cas de

transmission du virus B ont été décrits chez des patients

transplantés à partir de donneurs HBc isolés. Ces dons

devraient donc être évités, sauf peut-être chez les

porteurs chroniques du virus B (en association avec des

immunoglobulines spécifiques) ou chez les sujets préa-

lablement vaccinés contre l’hépatite B [19, 20].

Rôle de l’infection occulte

par le virus B

chez les non-répondeurs

à la vaccination

Dans une étude récente, le portage occulte du virus B

explique dans 10 % des cas la non-réponse à la

vaccination contre l’hépatite B dans les pays de forte

endémie du virus [21].

Conclusion

Il existe probablement différents types d’infections

occultes par le virus de l’hépatite B comme il existe des

situations cliniques très variables chez les porteurs

chroniques du virus B.

Tableau 1.Fréquence de l’infection occulte par le virus B

Population étudiée Fréquence Référence

Témoin 2

Donneur de sang

Ac HBc + 2,4 % 16-17

Séronégatif 0-17 %

Hépatite aiguë cryptogénétique 0-41 % 2-3

Hépatite Chronique

HCV+ 19,5-33 % 6

HCV- 8,5-4 % 5; 6

Cirrhose 34 %

a

HCV+ 19 % 6

HCV- 33 % 6

Carcinome hépatocellulaire 16 % (USA)

61-67 % (recherche tissulaire) 14

Hémodialysé 3,8 %

b

a

Chan H, Tsang S, Leung N, Tse C, Phil M, et al. Occult HBV infection in cryptogenic liver cirrhosis in an area with high prevalence of HBV infection. Am J

Gastroenterol 2002 ; 97 : 1211-5.

b

Minuk G, Sin Df, Greenberg R, et al. Occult hepatitis B infection in north American adult hemodialysis patient population. Hepatology 2004 ; 40 : 1072-7.

Hépato-Gastro, vol. 13, n° 2, mars-avril 2006 89

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

L’AgHBs peut ne pas être détecté du fait d’une mutation

[22] ou du fait d’une réplication virale insuffisante [13,

23-24].

La signification d’une réplication virale a minima n’a

probablement pas les mêmes conséquences chez un

patient ayant eu une infection aiguë par le virus B (elle

pourrait favoriser la mémoire immunitaire) et chez un

patient contaminé à la naissance, ayant de façon

tardive un AgHBs non détectable avec ou sans séro-

conversion dans le système S et avec une maladie

chronique hépatique. Dans ce cas, le risque de voir la

maladie continuer de s’aggraver existe (13,3 %), de

même que celui de développer un carcinome hépato-

cellulaire [13].

Même si le rôle exact de l’infection occulte par le virus

de l’hépatite B reste à confirmer, son existence ne fait

que rappeler l’intérêt majeur de la vaccination univer-

selle contre le virus de l’hépatite B.

Références

1

. Chaudhuri V, Tayal R, Nayak B, Kumar Acharya S, Kumar Panda S.

Occult hepatitis B virus infection in chronic liver disease : Full-length

genome and analysis of mutant surface promoter. Gastroenterology

2004 ; 127 : 1356-71.

2

. Brechot C, Thiers V, Kremsdorf D, Nalpas B, Pol S, Paterlini-Brechot P.

Persistent hepatitis B virus infection in subjects without hepatitis B surface

antigen : Clinically significant or purely occult? Hepatology 2001 ; 34 :

195-203.

3

. Yuki N, Nagaoka T, Yamashiro M, Mochizuki K, Kaneko A, Yamamoto

K, et al. Long term histologic and virologic outcomes of acute self limited

hepatitis B. Hepatology 2003 ; 37 : 1172-79.

4

. Chisari F. Viruses, immunity, and cancer : lessons from hepatitis B. Am

J Pathol 2000 ; 156 : 1117-32.

5

. Berasain C, Betes M, Panizo A, et al. Pathological and virological

finding in patients with persistent hypertransaminasaemia of unknown

aetiology. Gut 2000 ; 47 : 429-35.

6

. Cacciola I, Pollicino T, Squadrito G, Cerenzia G, Orlando M,

Raimondo G. Occult hepatitis B infection in patients with chronic hepatitis

C liver disease. N Engl J Med 1999 ; 431 : 22-6.

7

. Bréchot C, Trépo C, Ninova-Bradistilova D, Goudeau A, Degott C,

Maupas P, et al. Hepatitis B core antigen in hepatocytes of patients with

chronic active hepatitis. Dig Dis Sci 1980 ; 25 : 593-6.

8

. Han H, Hollinger F, Hooman C, Solomon H, Klinimalm G, Genta R,

et al. Southern-blot analysis and simultaneous in situ detection of hepatitis

B associated DNA and antigens in patients with end-stage liver disease.

Hepatology 1993 ; 18 : 1032-8.

9

. Villa E, Grottola A, Buttafoco P, Trande P, Merighi A, Fratti N, et al.

Evidence for hepatitis B virus infection in patients with chronic hepatitis C

with and without serological markers of hepatitis B. Dig Dis Sciences

1995 : 40 : 8-13.

10

. De Maria N, Colantoni A, Friedlander L, et al. The impact of pre-

vious HBV infection on the course of chronic hepatitis C. Am J Gastroen-

terol 2000 ; 95 : 3529-36.

11

. Yang HI, Lu SN, Liaw YF, You SL, Sun CA. Hepatitis B e antigen and

the risk of hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 2002 ; 347 : 168-74.

12

. Huang K, Lin S. Nationwide vaccination : a success story in Taiwan.

Vaccine 2000 ; 18 : S35-S38.

13

. Ahn S, Park Y, Park J, Chang H, Lee J, Shin J, et al. Long term

clinical and histological outcomes in patients with spontaneous hepatitis B

surface antigen seroclearance. J Hepatol 2005 ; 42 : 188-94.

14

. Pollicino T, Squadrito G, Cerenzia G, Cacciola I, Raffa G, Crax A,

et al. Hepatitis B virus maintains its pro-oncogenic properties in the case

of occult HBV infection. Gastroenterology 2004, 126 ; 102-10.

15

. Yotsuyanagi H, Hashidume K, Suzuki M, Maeyama S, Takayama T,

Uchikoshi T. Role of hepatitis B in hepatocarcinogenesis in alcoholics.

Alcohol Clin Exp Res 2004 ; 28 : 181S-185S.

16

. Marusawa H, Uemoto S, Hijikata M, Ueda Y, Tanaka K,

Shimotohno K, et al. Latent hepatitis B virus infection in healthy indivi-

duals with antibodies to hepatitis B core antigen. Hepatology 2000 ; 31 :

488-95.

17

. Yotsuyanagi H, Yasuda K, Moriya K, Shintani Y, Fujie H, et al.

Frequent presence of HBV in the sera of HBsAg-negative, anti-HBc-

positive blood donors. Transfusion. 2001 ; 4 :1093-9.

18

. Liu C, Lo S, Kao J, Lai M, Ni Y, Yeh S, et al. Transmission of occult

hepatitis B virus by transfusion to adult and pediatric recipients in Taiwan.

J Hepatol 2006 ; 44 : 39-46.

19

. Roque-Afonso AM, Feray C, Samuel D, Simoneau D, Roche BS,

Emile JF, et al. Antibodies to hepatitis B surface antigen prevent viral

reactivation in recipients of liver grafts from anti-HBc positive donors. Gut

2002 ; 50 : 95-9.

20

. De Feo T, Poli F, Mozzi F, Moretti M, Scalamogna M, et al. Risk of

transmission of hepatitis B virus from anti-HBc positive cadaveric organ

donors : a collaborative study. Transplant. Proc. 2005 ; 37 : 1238-9.

21

. Yen Y, Chen C, Wang J, Lee C, Changchien C, Lu S. Study of hepa-

titis B (HB) Vaccine non-responsiveness among health care workers from

endemic aera. Liver Int 2005 ; 25 : 1162-8.

22

. Jeantet D, Chemin I, Mandrand B, Tran A, Zoulim F, Merle P, et al.

Cloning and expression of surface antigens from occult chronic hepatitis

B virus infections and their recognition by commercial detection assays. J

Med Virol 2004 ; 73 : 508-15.

23

. Guidotti LG, Rochford R, Chung J, Shapiro M, Purcell R, Chisari FV.

Viral clearance without destruction of infected cells during acute HBV

infection. Science 1999 ; 284 : 825-9.

En résumé

L’infection occulte par le virus de l’hépatite B se définit par la

présence d’ADN du virus de l’hépatite B dans le sang chez des

sujets n’ayant pas d’Ag HBs circulant détectable. L’infection

occulte est dite séropositive lorsqu’il existe un marqueur sérique

du virus B (le plus souvent un Ac HBc), séronégative lorsqu’aucun

marqueur n’est présent.

Les concentrations d’ADN du virus B circulant sont faibles (< 10

5

copies/ml), mais le risque de transmission du virus existe (greffes,

transfusions...).

Chez les porteurs occultes du virus B de la signification clinique

de la persistance virale peut être évoquée dans les circonstances

suivantes : développement du carcinome hépatocellulaire, sévé-

rité de l’infection par le virus de l’hépatite C ou non-réponse au

traitement, ou encore absence de réponse après une vaccination

contre le virus B.

Une réplication virale B a minima pourrait aussi, après sérocon-

version au décours d’une hépatite aiguë B, favoriser la mémoire

immunitaire et protéger contre le risque d’infection ultérieure.

Mini-revue

Hépato-Gastro, vol. 13, n° 2, mars-avril 2006

90

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

1

/

4

100%