ÉTATS-UNIS - U. R. S. S. (1945-1949) ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS - U. R. S. S. (1945-1949) ÉTATS-UNIS - U. R. S. S. (1945-1949)

Il ne peut y avoir aucun doute. Le texte du Pacte Atlantique, tel qu’il nous est connu, est

une machine de guerre dirigée contre l’Union soviétique et les démocraties populaires,

contre l’ONU, contre les peuples avides de paix et contre tout mouvement démocratique.

(...) Les domestiques zélés du souverain américain (...) ne pensent et ne vivent qu’en

fonction de la guerre des impérialistes yankees, ils ne pensent, ils ne vivent que pour mettre

nos villes et nos villages à l’heure américaine.

article d’André CARREL, L’Humanité, 19 mars 1949

«

De Stettin dans la Baltique à Trieste dans l’Adriatique, un rideau de fer est tombé sur le

continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États d’Europe

centrales et orientale. (...) Toutes ces villes avec leurs populations se trouvent dans ce que

je dois appeler la sphère soviétique, et toutes sont soumises d’une manière ou d’une autre

non seulement à l’influence soviétique, mais à un contrôle très étroit et parfois croissant de

Moscou ».

W. CHURCHILL, extraits du « Discours de Fulton » (aux ÉU), 5 mars 1946,

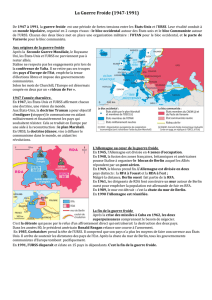

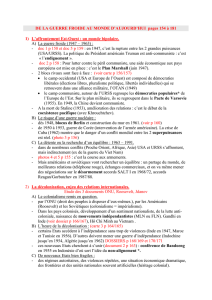

SUR NOTRE CARTE

: EN NOI

R

: Les pays de la zone atlantique.

EN GRISÉ : Zones de la « doctrine Truman » et zones soumises à l’influence

directe des États-Unis. L’Humanité, 19 mars 1949

«

Il ne faut pas oublie

r

: les Allemands ont envahi l’URSS [qui] a perdu près de dix-sept

millions de personnes (...) L’Union Soviétique ne peut oublier ces pertes. On se demande ce

qu’il peut y avoir d’étonnant dans le fait que l’Union Soviétique voulant garantir sa sécurité

dans l’avenir s’efforce d’obtenir que ces pays aient des gouvernements qui observent une

attitude loyale envers l’URSS ».

J. STALINE, article paru dans la Pravda, mars 1946,

Il ne peut y avoir aucun doute. Le texte du Pacte Atlantique, tel qu’il nous est connu, est

une machine de guerre dirigée contre l’Union soviétique et les démocraties populaires,

contre l’ONU, contre les peuples avides de paix et contre tout mouvement démocratique.

(...) Les domestiques zélés du souverain américain (...) ne pensent et ne vivent qu’en

fonction de la guerre des impérialistes yankees, ils ne pensent, ils ne vivent que pour mettre

nos villes et nos villages à l’heure américaine.

article d’André CARREL, L’Humanité, 19 mars 1949

« De Stettin dans la Baltique à Trieste dans l’Adriatique, un rideau de fer est tombé sur le

continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États d’Europe

centrales et orientale. (...) Toutes ces villes avec leurs populations se trouvent dans ce que

je dois appeler la sphère soviétique, et toutes sont soumises d’une manière ou d’une autre

non seulement à l’influence soviétique, mais à un contrôle très étroit et parfois croissant de

Moscou ».

W. CHURCHILL, extraits du « Discours de Fulton » (aux ÉU), 5 mars 1946,

SUR NOTRE CARTE : EN NOI

R

: Les pays de la zone atlantique.

EN GRISÉ : Zones de la « doctrine Truman » et zones soumises à l’influence

directe des États-Unis. L’Humanité, 19 mars 1949

« Il ne faut pas oublie

r

: les Allemands ont envahi l’URSS [qui] a perdu près de dix-sept

millions de personnes (...) L’Union Soviétique ne peut oublier ces pertes. On se demande ce

qu’il peut y avoir d’étonnant dans le fait que l’Union Soviétique voulant garantir sa sécurité

dans l’avenir s’efforce d’obtenir que ces pays aient des gouvernements qui observent une

attitude loyale envers l’URSS ».

J. STALINE, article paru dans la Pravda, mars 1946,

La « doctrine Jdanov », octobre 1947

Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre et plus apparaissent

les deux directions principales de la politique internationale de

l’après-guerre , correspondant à deux camps : le camp anti-

impérialiste et démocratique et le camp impérialiste.

Les États-Unis en sont la principale force, soutenus par les pays

possesseurs de colonies.

L’Angleterre et la France sont unies aux États-Unis et marchent

comme des satellites en ce qui concerne les questions principales,

dans l’ornière de la politique impérialiste des États-Unis. Le camp

impérialiste est soutenu aussi par les États possesseurs de

colonies, tels que la Belgique ou la Hollande, et par les pays aux

régime réactionnaire antidémocratique, tels que la Turquie et la

Grèce, ainsi que par les pays dépendant politiquement et

économiquement des États-Unis, tels que ceux du Proche-Orient,

de l’Amérique du Sud et de la Chine.

Les forces anti-impérialistes et antifascistes froment l’autre

camp. L’URSS et les pays de démocratie nouvelle en sont le

fondement. Les pays qui ont rompu avec l’impérialisme et qui se

sont engagés résolument dans la voie du progrès démocratique,

tels que la Hongrie, la Roumanie, la Finlande, en font partie. Au

camp anti-impérialiste adhèrent l’Indonésie, le Vietnam, l’Inde.

L’Égypte et la Syrie lui apportent leur sympathie. Le camp anti-

impérialiste s’appuie dans tous les pays sur le mouvement ouvrier

et démocratique, les partis communistes frères, sur les

combattants des mouvements de libération nationale dans les pays

coloniaux et dépendants, sur toutes les forces progressistes et

démocratiques qui existent dans chaque pays.

Extrait du communiqué publié le 5 octobre 1947 dans l’Humanité, à la suite de la

conférence de Szlarska Poreba (Poloqne) entre les dirigeants des partis communistes

européens.

La « doctrine Truman », 12 mars 1947

À ce point de l’histoire du monde, presque toutes les

nations doivent choisir entre deux modes de vie. Leur

choix, trop souvent , n’est pas un libre choix.

L’un de ces modes de vie est fondé sur la volonté de la

majorité et se caractérise par des institutions libres, un

gouvernement représentatif, des élections libres, des

garanties protégeant les libertés individuelles, la liberté

de parole et de religion et l’absence de toute oppression

politique. L’autre mode de vie est basé sur la volonté

d’une minorité imposée par la force à une majorité. Ce

mode de vie repose sur la terreur et l’oppression, une

presse et une radio censurées, des élections truquées et

la suppression de la liberté.

Je suis convaincu que les États-Unis doivent mener une

politique d’aide aux peuples libres qui résistent aux

manœuvres de certaines minorités armées ou à la

pression extérieure. Je suis convaincu que notre aide doit

être principalement une aide économique et financière,

essentielle pour assurer la stabilité économique et un

processus politique en bon ordre. […] En aidant les

nations libres et indépendantes à maintenir leur liberté,

les États-Unis mettront en œuvre les principes de la

charte des Nations unies. […]

Le germe des régimes totalitaires est nourri par la misère

et le besoin. Il s’étend et se développe dans la mauvaise

terre de la pauvreté et de la guerre civile. Il atteint son

plein développement lorsque tout espoir de vie

meilleures est mort dans un peuple. Nous devons garder

cet espoir vivant.

Harry S. Truman, Message to Congress, 12 mars 1947

La « doctrine Jdanov », octobre 1947

Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre et plus apparaissent

les deux directions principales de la politique internationale de

l’après-guerre , correspondant à deux camps : le camp anti-

impérialiste et démocratique et le camp impérialiste.

Les États-Unis en sont la principale force, soutenus par les pays

possesseurs de colonies.

L’Angleterre et la France sont unies aux États-Unis et marchent

comme des satellites en ce qui concerne les questions principales,

dans l’ornière de la politique impérialiste des États-Unis. Le camp

impérialiste est soutenu aussi par les États possesseurs de

colonies, tels que la Belgique ou la Hollande, et par les pays aux

régime réactionnaire antidémocratique, tels que la Turquie et la

Grèce, ainsi que par les pays dépendant politiquement et

économiquement des États-Unis, tels que ceux du Proche-Orient,

de l’Amérique du Sud et de la Chine.

Les forces anti-impérialistes et antifascistes froment l’autre

camp. L’URSS et les pays de démocratie nouvelle en sont le

fondement. Les pays qui ont rompu avec l’impérialisme et qui se

sont engagés résolument dans la voie du progrès démocratique,

tels que la Hongrie, la Roumanie, la Finlande, en font partie. Au

camp anti-impérialiste adhèrent l’Indonésie, le Vietnam, l’Inde.

L’Égypte et la Syrie lui apportent leur sympathie. Le camp anti-

impérialiste s’appuie dans tous les pays sur le mouvement ouvrier

et démocratique, les partis communistes frères, sur les

combattants des mouvements de libération nationale dans les pays

coloniaux et dépendants, sur toutes les forces progressistes et

démocratiques qui existent dans chaque pays.

Extrait du communiqué publié le 5 octobre 1947 dans l’Humanité, à la suite de la

conférence de Szlarska Poreba (Poloqne) entre les dirigeants des partis communistes

européens.

La « doctrine Truman », 12 mars 1947

À ce point de l’histoire du monde, presque toutes les

nations doivent choisir entre deux modes de vie. Leur

choix, trop souvent , n’est pas un libre choix.

L’un de ces modes de vie est fondé sur la volonté de la

majorité et se caractérise par des institutions libres, un

gouvernement représentatif, des élections libres, des

garanties protégeant les libertés individuelles, la liberté

de parole et de religion et l’absence de toute oppression

politique. L’autre mode de vie est basé sur la volonté

d’une minorité imposée par la force à une majorité. Ce

mode de vie repose sur la terreur et l’oppression, une

presse et une radio censurées, des élections truquées et

la suppression de la liberté.

Je suis convaincu que les États-Unis doivent mener une

politique d’aide aux peuples libres qui résistent aux

manœuvres de certaines minorités armées ou à la

pression extérieure. Je suis convaincu que notre aide doit

être principalement une aide économique et financière,

essentielle pour assurer la stabilité économique et un

processus politique en bon ordre. […] En aidant les

nations libres et indépendantes à maintenir leur liberté,

les États-Unis mettront en œuvre les principes de la

charte des Nations unies. […]

Le germe des régimes totalitaires est nourri par la misère

et le besoin. Il s’étend et se développe dans la mauvaise

terre de la pauvreté et de la guerre civile. Il atteint son

plein développement lorsque tout espoir de vie

meilleures est mort dans un peuple. Nous devons garder

cet espoir vivant.

Harry S. Truman, Message to Congress, 12 mars 1947

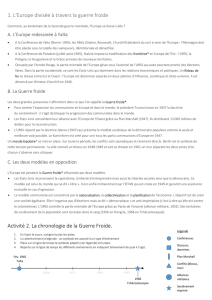

1

Les relations internationales

Les relations internationales

Les relations internationales concernent au premier chef les relations entre les nations. Elles peinent à intégrer les

nations qui n’existent pas encore (par exemple les peuples colonisés), ou encore des acteurs non nationaux

(organisations non gouvernementales (ONG), entreprises transnationales, réseaux « terroristes » ou mafieux…).

Les relations internationales s’organisent par la confrontation des intérêts des nations. Ces intérêts sont définis

(« dégagés ») dans des systèmes politiques et sociaux propres à chaque nation. Les représentations que l’on se fait du

monde, de soi et de l’autre, jouent dans la définition des intérêts d’une nation.

Il existe plusieurs systèmes de régulation entre nations, qui permettent d’organiser la majeure partie des relations

internationales : diplomatie (entre pays), organismes internationaux (ONU, OMC, etc.)…

Ces systèmes de régulations ne permettent pas toujours d’éviter les conflits ; la guerre étant, selon Clausewitz, « la

poursuite de la politique par d’autres moyens ». Les États disposent donc d’armements et d’armées pour se prémunir

et pour supporter cet aspect des relations internationales. Cela influe sur la représentation que se font les autres États

de la puissance et des intentions d’un pays.

confrontation des intérêts nationaux

=

Relations internationales

intérêts «

nationaux

»

systèmes de régulation

internationaux

représentations

du monde et

de l’« autre »

représentations de soi

définition de

« l’intérêt général »

du pays

systèmes politiques et

sociaux de chaque pays

armements

et armées

conflits

organismes

internationaux diplomaties

(entre pays)

2

De 1945 aux années 2000

La Seconde guerre mondiale s’achève avec deux grands

vainqueurs : L’Union des républiques socialistes soviétiques

(URSS) et les États-Unis d’Amérique. Ces deux vainqueurs se

retrouvent rapidement opposés l’un à l’autre, par une crainte

réciproque, les intérêts économiques et stratégiques, et les

références idéologiques.

Pendant quarante ans (jusqu’aux aux années 1980), le monde

s’organise par l’opposition de ces deux grandes puissances, qui se

créent des zones d’influence (les « blocs ») qu’elles dominent et

contrôlent plus ou moins étroitement. Cette opposition permet

une domination conjointe du monde : les deux grandes puissances

y sont donc autant partenaires qu’adversaires. On passe ainsi

d’une opposition frontale, que l’on appelle « guerre froide », à

une coexistence plus détendue.

L’effondrement d’un des deux partenaires (l’URSS) met fin au

système des blocs. Une seule très grande puissance (les É-U)

exerce alors un domination réelle mais contestée sur la planète.

La constitution progressive d’une Europe politique étendue à la

majeure partie du continent, l’émergence de nouvelles

puissances (Chine, Inde, Brésil) et le rétablissement progressif de

la Russie tempèrent peu à peu cette domination. Et l’avènement

d’acteurs non nationaux rend plus complexe le jeu des relations

internationales.

La période 1945-1949

À la sortie de la Seconde guerre mondiale, les anciennes

puissances européennes (Allemagne, Grande-Bretagne, France)

sont ruinées et détruites. L’URSS a le plus lourdement payé la

victoire contre les nazis (20 millions de morts, une partie du pays

totalement détruite), mais y a gagné une image très positive. Les

États-Unis, qui n’ont pas connu de destruction sur leur sol

continental, ont fait fonction d’atelier et de banquier du monde

libre (par opposition au monde sous domination nazie). Ces deux

grands vainqueurs sont alliés, mais, rapidement, leurs intérêts et

leurs craintes les opposent.

Dès 1946-47, chacune des deux puissance se taille une zone

d’influence qu’elle contrôle. Les territoires sur lesquels passe la

ligne de contact entre ces zones deviennent théâtres de tensions

de plus en plus fortes. Par référence à la situation en Europe, on

parle d’Est (influence soviétique) et Ouest (influence états-

unienne). S’ouvre alors une période de confrontation. Celle-ci se

déroule d’abord en Europe, surtout autour de la question

allemande. La guerre de Corée en marque le maximum. À partir

de 1953 (armistice de Pae Mu Jong et mort de Staline) la tension

retombe.

Le problème de l’Allemagne et la crise de Berlin

Intérêts économiques et peurs réciproques

En 1945, l’URSS craint les États-Unis, qui seuls

possèdent l’arme nucléaire. Marquée par

l’invasion allemande, elle tient à établir un glacis

protecteur contre une nouvelle invasion, en

interposant entre l’ennemi potentiel et son

territoire une distance suffisante pour être

protégée des attaques éclairs et aériennes. Elle

cherche aussi à être dédommagée des

destructions subies, en prélevant chez les vaincus

le matériel et les matières premières qui lui sont

nécessaires. Enfin, son système économique la

pousse à établir un espace de collaboration

cohérente entre productions, protégé des

économies concurrentes.

Les États-Unis craignent la puissante armée

soviétique, avec ses millions de soldats, et sa

forte mécanisation. Ils interprètent la

constitution d’un « glacis » comme une volonté

d’expansion, qui menace l’Europe et l’Asie, et

qu’ils tiennent à « contenir ». Leur puissance

industrielle, forgée pendant la guerre, exige

désormais un marché solvable extérieur (pour

éviter une crise de surproduction), et des

échanges commerciaux facilités. Leur puissance

militaire, qui est surtout navale et aérienne,

nécessite pour s’exprimer des bases hors de leur

continent. Ainsi, ces deux éléments de la

puissance États-Unienne reposent sur une

capacité de projection de l’autre côté des

océans. Ceci inquiète l’URSS, qui craint d’être

envahie ou soumise.

« Guerre froide »

L’expression « Guerre froide » a été inventée pour

décrire un conflit un peu spécial : les deux pays « en

guerre » (les États-Unis et l’URSS), ne se la faisaient

pas vraiment. Ils faisaient comme si ils étaient en

guerre (on dira qu’ils adoptaient une posture de

guerre), mais en même temps ils se parlaient

beaucoup, et évitaient soigneusement de se battre

l’un contre l’autre. Ils se rendaient même des

services… C’est donc le contraire d’une guerre qui

serait « chaude », c’est-à-dire dans laquelle on se

battrait vraiment. Bien sûr, ces deux pays très

puissant ne s’entendaient pas toujours, et se

bousculaient parfois. Il y a ainsi eu de nombreuses

« petites » guerres (« chaudes ») durant la Guerre

froide. Mais les deux pays n’étaient jamais

directement face-à-face. Ils faisaient même

attention à de pas se battre contre les amis de

l’adversaire. Et cela a duré de 1947 à 1990. Du coup,

on parle d’une période de la Guerre froide, parce

que, pendant 45 ans, les relations internationales ont

été organisées par cette fausse guerre. Pour que cela

dure autant, il fallait que les deux pays, et leurs

amis, aient intérêt à ce que cela dure. Et il fallait

que tous les autres pays croient que l’on était

presque en guerre (ou que l’on risquait d’y être

bientôt).

André Fontaine, “La Guerre froide”, dans Encyclopaedia Universalis (extraits)

1. La rupture de l’alliance

Le discours de Fulton

On a souvent dit que le coup d’envoi de la guerre froide avait

été donné par Winston Churchill dans son discours du 5 mars

1946 à Fulton (Missouri). Se déclarant convaincu que les

Russes « ne respectaient que la force », il invitait « les

peuples de langue anglaise à s’unir d’urgence pour enlever

toute tentation à l’ambition ou à l’aventure ». Bien qu’il ne

fût plus Premier ministre, il parlait avec l’autorité qui

s’attachait à son nom et avec le complet accord du président

Truman. Staline ne s’y trompa pas et répliqua peu après sur

le même ton. C’était la fin de la conception qui inspirait les

accords anglo-soviéto-américains de Yalta (11 février 1945) :

un monde vivant définitivement en paix, dans le cadre des

Nations unies, sous la surveillance des trois grandes

puissances ; une Allemagne administrée conjointement par

ses vainqueurs jusqu’au jour où elle se serait définitivement

reconvertie à la démocratie.

Les causes de cette détérioration sont multiples. Les

historiens soviétiques et, dans une plus ou moins grande

mesure, les « révisionnistes » américains en attribuent la

responsabilité essentielle à Truman. Celui-ci, devenu

président à la mort de Roosevelt (avril 1945), avait rompu, en

effet, avec la politique de bonne entente avec l’URSS suivie

par son prédécesseur. À ce changement, deux raisons

principales : la crainte du communisme — que rien selon eux

ne justifiait, Staline menant une politique nationale et non

idéologique — et la conviction, née de la possession de l’arme

atomique, que les États-Unis, débarrassés de l’Allemagne

comme du Japon et devenus la plus grande puissance de tous

les temps, n’avaient plus aucune raison de « faire des

cadeaux » aux Russes. Pour les dirigeants américains et leurs

alliés, c’est le refus de Staline d’appliquer l’accord de Yalta

sur le droit des peuples libérés à disposer d’eux-mêmes et la

menace qu’il faisait planer sur ses voisins qui sont à l’origine

de la guerre froide.

Les deux thèses sous-estiment la complexité d’une situation

qui rendait peut-être cette guerre froide inévitable. Les

alliances survivent d’ailleurs rarement à la disparition de la

menace qui les a suscitées. En un sens, on peut dire que c’est

l’ampleur même de sa victoire, conduisant à la capitulation

sans condition de ses communs adversaires et à l’occupation

totale de leurs territoires, qui a provoqué la dissolution de la

coalition antihitlérienne. Pendant la guerre, la nécessité du

combat faisait sinon taire, du moins passer au second plan les

désaccords entre alliés ; avant même la fin des hostilités,

cependant, la gravité de ces désaccords est apparue en

pleine lumière, à propos notamment de la Pologne.

L’accord oublié

Dès octobre 1944, Churchill avait montré le peu de confiance

qu’il faisait à la coopération future entre les Alliés, en se

rendant à Moscou pour négocier un accord secret sur le

partage des zones d’influence dans les Balkans. Pour obtenir

les mains libres en Grèce, où ses troupes intervinrent contre

la résistance de gauche, il laissa toute latitude à Staline en

Roumanie et en Bulgarie, pays que les troupes soviétiques

venaient d’ailleurs tout juste d’occuper. En Hongrie et en

Yougoslavie, il était convenu que l’influence des deux camps

fût partagée.

Staline a d’abord appliqué cet accord. Il a poussé les

communistes grecs à se soumettre aux autorités, il a insisté —

vainement — auprès de Tito pour qu’il rétablisse la

monarchie, il a laissé des élections à l’occidentale se

dérouler en Hongrie. Mais les États-Unis, hostiles à la

politique des zones d’influence, ont obtenu à Yalta, en 1945,

la signature de Staline au bas d’un accord permettant aux

peuples libérés de choisir librement leurs institutions et leurs

gouvernements.

Il paraît évident que, dans la conception des Soviétiques, les

élections tenues chez eux étaient « libres ». Ils ne

s’engageaient donc pas beaucoup. D’où un premier

malentendu : dès l’automne de 1945, les Américains

s’indignent de la façon dont se déroulent les élections — et

les épurations — en Roumanie et en Bulgarie. Moscou, de son

côté, voit dans les démarches et les protestations de

Washington une intrusion inadmissible dans la sphère

d’influence que lui a reconnue Churchill et en conclut que

l’accord d’octobre 1944 n’est plus valable.

Le Kremlin, du coup, soutient matériellement l’extrême

gauche qui déclenche un nouveau soulèvement en Grèce.

Cette initiative, faisant suite à de vives pressions sur la

Turquie pour qu’elle cède des bases à l’URSS et à la tentative

de celle-ci de conserver l’Azerbaïdjan d’Iran, occupé pendant

la guerre, provoque le premier engagement américain dans la

guerre froide : la « doctrine Truman » d’assistance

économique et militaire à la Grèce et à la Turquie (12 mars

1947).

Cette décision marque un véritable tournant dans l’histoire

des États-Unis, à qui le testament de Washington et la

doctrine de Monroe (1823) avaient prescrit de demeurer à

l’écart des querelles européennes. Roosevelt avait tendance

à préférer le « démocratisme » de l’URSS à l’« impérialisme »

de la Grande-Bretagne et à se poser en médiateur dans le

conflit qui, dès 1944-1945, se dessinait entre elles.

La relève de l’Angleterre

La situation change, non seulement parce que Truman,

prévenu contre l’URSS et excédé par son comportement,

rompt avec la politique de son prédécesseur, mais aussi parce

que la Grande-Bretagne, épuisée par sa victoire, est obligée

de se décharger sur l’Amérique d’un certain nombre de ses

responsabilités traditionnelles. Tel est le cas précisément de

la Grèce. Au début de 1947, le gouvernement travailliste

décide qu’il ne peut continuer à soutenir la monarchie

hellénique face à la guerre civile et il demande aux

Américains de le faire à sa place. En acceptant et en

engageant une action qui aboutira, en deux ans, à la victoire

des armées royalistes, les États-Unis accomplissent le

premier pas dans une évolution qui fera d’eux, très

rapidement, grâce à leur force intacte et à leur armement

atomique, le leader incontesté du « monde libre » ou

« atlantique ».

Le problème allemand

Malgré le désaccord sur l’Europe orientale, malgré des

malentendus avivés par la différence des idéologies,

l’entente des vainqueurs se serait peut-être maintenue si,

très vite, ils ne s’étaient pas opposés sur le sort de

l’Allemagne.

À Yalta, il avait été question de la démembrer, de rétablir

l’indépendance de la Bavière, de la Saxe, du Hanovre, etc.,

mais Staline y avait soudain renoncé. À Potsdam (juill. 1945),

il avait conclu avec Truman et Clement Attlee un accord

auquel le général de Gaulle devait s’associer par la suite sous

certaines réserves. Cet accord maintenait le principe de

l’unité allemande sous la souveraineté d’un conseil de

contrôle allié. Le territoire et la capitale étaient divisés en

quatre zones pour les besoins de l’occupation, mais

l’administration devait être quadripartie, les Alliés se

dessaisissant de leurs pouvoirs au profit des Allemands au fur

et à mesure que ceux-ci feraient la preuve qu’ils méritaient

leur confiance. L’ancien Reich serait définitivement

démilitarisé, et son industrie lourde démantelée. Il paierait

de lourdes réparations.

Pour l’URSS ravagée par la guerre, rien ne comptait

davantage que de rebâtir le plus vite possible son économie.

Les États-Unis lui refusant leur concours, la Grande-Bretagne

ne pouvant y songer, la tentation était forte pour elle de se

servir sur sa zone d’occupation, qui fut littéralement mise au

pillage. En même temps, elle y décrétait une réforme agraire

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%