Titre - UMR EPOC - Université de Bordeaux

Evolutions et biodiversités dans un écosystème global, une approche

théorique

Philippe BERTRAND, Université de Bordeaux, CNRS-INSU, UMR 5805, avenue des facultés, 33405

Talence Cedex, p.bertrand@epoc.u-bordeaux1.fr

23 mars 2009

Introduction:

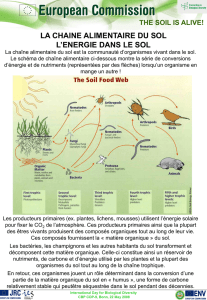

L’un des piliers de la théorie de l’évolution1 est que la sélection naturelle s’exerce sur

une diversité d’êtres vivants dont les aptitudes sont différentes. Une évolution sélective

permanente implique le maintien de cette plasticité, c’est à dire l’émergence continue de

nouvelles souches biologiques. Or, on ne dispose pas d’une définition précise et unique de la

biodiversité au sens large ni, à quelques exceptions près comme la diversité spécifique2, de

méthodes quantitatives pour la mesurer. Il est donc difficile d’identifier les processus par

lesquels la sélection agit aux différents niveaux de la biodiversité (gènes, cellules, phénotypes,

espèces, populations), et d’évaluer leurs effets relatifs. Par ailleurs, la compréhension des

interactions entre l’évolution holistique du système Terre et l’évolution biologique des êtres

vivants, est encore aujourd’hui très parcellaire3. Dans un écosystème où le renouvellement des

ressources est limité par rapport au développement des populations (système malthusien3), la

sélection naturelle favorise peu à peu la descendance des individus qui tirent le meilleur parti

de l’utilisation de ces ressources pour se reproduire, tout en transmettant cette aptitude à leurs

descendants. Au travers de ce mécanisme, c’est une population d’individus, divers mais

possédant tous cette même aptitude trophique générale, qui est sélectionnée. Elle émerge des

mécanismes sélectifs s’exerçant aux niveaux sous-jacents de la biodiversité. Ce cadre

conceptuel, simplifié mais précis, permet d’étudier l’évolution théorique de la biodiversité des

populations trophiques par simulation numérique. Je montre ici que, dans un écosystème

malthusien, une part de la diversité des populations trophiques est fondamentalement stable

tandis qu’une autre part est transitoire. La première est issue de la colonisation progressive

des niches5 trophiques, tandis que la seconde résulte de la diversification à l’intérieur de

chaque niche. Ce résultat ouvre des perspectives intéressantes, non seulement pour

comprendre la longue histoire évolutive de la Terre3, mais aussi pour comprendre sa capacité

de régulation3,6 vis-à-vis d’aléas internes ou externes affectant la biodiversité à plus court

terme.

Méthodologie sommaire

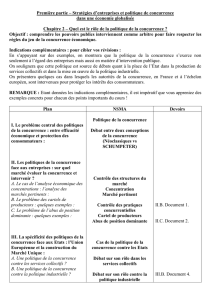

Le schéma de principe du modèle numérique utilisé est présenté dans la figure 1. Une

explication détaillée de ce modèle est fournie dans l’annexe méthodologique à la fin de cet

article. Les populations biologiques et les réservoirs nutritifs minéraux se répartissent dans

différents réservoirs et sont exprimés dans la même unité de masse arbitraire. Les réservoirs

minéraux sont en permanence ajustés en fonction de l’évolution des populations biologiques

ce qui conduit à des contraintes malthusiennes qui se modifient au fur et à mesure que des

populations dont les aptitudes trophiques sont différentes émergent successivement. La

dynamique de chaque population est contrôlée par l’évolution de son réservoir trophique, qui

peut être l’un des réservoirs minéraux ou l’un des réservoirs biologiques.

réservoir

N2

de ressources

nutritives

minérales

disponibles

réservoir

N1

de ressources

nutritives

minérales

disponibles

populations de

producteurs

secondaires

de niveau 2

populations de

producteurs

secondaires

de niveau 1

populations de

producteurs

primaires

contrôles trophiques

contrôles trophiques

ajustements d des réservoirs

de ressources nutritives

minérales

en réponse à la dynamique

des populations biologiques

(d>0 ou d<0)

variations éventuelles

des ressources

globales

au travers de modifications

abiotiques

(taux de

recyclage volcanique

ou de recyclage érosif,

liés au climat et à l’activité

interne de la Terre)

contrôles trophiques

Figure 1 - Schéma de principe du modèle utilisé. Les réservoirs minéraux sont en permanence

ajustés en fonction de l’évolution des populations biologiques ce qui conduit à des contraintes malthusiennes qui

se modifient au fur et à mesure que des populations trophiques sélectionnées émergent successivement. La

dynamique de chaque population est contrôlée par l’évolution de son réservoir trophique, qui peut être l’un des

réservoirs minéraux ou l’un des réservoirs biologiques. Une perturbation abiotique hypothétique peut être

introduite en augmentant ou en réduisant la taille d’un réservoir minéral.

Résultats et discussion

La théorie de l’évolution, que ce soit dans sa version originale1 ou synthétique plus

récente7,8, est principalement fondée sur le mécanisme de la sélection naturelle des

descendants. Implicitement, il s’agit donc aussi d’une sélection naturelle des ancêtres. Après

un nombre suffisamment grand de générations, peu d’ancêtres sont sélectionnés. A la limite,

il n’en subsiste qu’un seul comme l’ont montré les études modernes de phylogénie

moléculaire9. Celles-ci ont en effet vérifié que tous les êtres vivants actuels dérivent

génétiquement d’un seul ancêtre (Last Common Ancestor). La théorie de l’évolution prédit

que beaucoup des êtres vivants d’aujourd’hui n’auront aucune descendance lointaine et que

les plus complexes n’ont pas vocation à être obligatoirement les ancêtres de demain. En effet,

la complexité ne confère a priori aucun avantage sélectif à long terme. Pour s’en convaincre,

il suffit de réaliser qu’un aléa majeur, modifiant brutalement les conditions écologiques,

éradique plus facilement de la surface de la terre une population d’éléphants qu’une

population de bactéries.

La sélection naturelle ne produit un effet évolutif que si elle s’exerce sur une diversité

d’êtres vivants dont les aptitudes sont différentes. L’évolution adaptative est donc nourrie de

l’émergence permanente de nouvelles souches dont certaines, en raison de meilleures

aptitudes, voient leur descendance favorisée. Sans cette émergence, la sélection réduit

rapidement la biodiversité au plus petit ensemble possible des populations les plus aptes à

utiliser les ressources environnementales au profit de leur survie et de leur reproduction.

Toutes choses égales par ailleurs, l’effectif de la population cesse alors d’évoluer et se place

dans une situation stationnaire, dite malthusienne en raison de la limitation des ressources4. Le

cas le plus simple est celui d’une seule population de producteurs primaires, c'est-à-dire

réalisant la synthèse de molécules organiques à partir des substrats minéraux (autotrophie),

ayant atteint un équilibre stationnaire avec son réservoir nutritif minéral (figure 2, a et c).

Lorsqu’une souche d’aptitude différente arrive dans l’écosystème (mutation, invasion…),

différents destins sont possibles. Si cette souche se nourrit sur le même réservoir que d’autres

populations déjà présentes (niche nutritive), elle ne se développe que si son aptitude à

l’utilisation des ressources au profit de sa descendance est supérieure à celle de la population

la plus apte déjà présente, ou si le système n’est pas encore en situation stationnaire

malthusienne (fig.2, b).

0

200

400

600

800

1000

1200

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

time (arbitray unit)

mass (arbitrary unit)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Shannon inde

x

abc

Figure 2 - Evolution de populations occupant une même niche trophique. En traits fins de

couleur, évolutions de 4 populations de producteurs primaires d’aptitude trophique croissante. En trait fin noir,

évolution du réservoir nutritif minéral. En trait orange épais, évolution de la biodiversité mesurée par l’indice de

Shannon8. Dans un tel système, la biodiversité est instable et temporaire (phase b). Sans l’émergence de

nouvelles souches d’aptitude supérieure, le système évolue vers un équilibre stationnaire malthusien entre le

réservoir nutritif et la population dont l’aptitude est la plus grande (fin de la phase a, et phase c).

Mais la nouvelle souche peut aussi introduire une innovation en utilisant un réservoir

nutritif encore inutilisé, et se développer ainsi en tant que population pionnière d’une

nouvelle niche nutritive (fig. 3, b et c). Ce développement se poursuit jusqu’à la situation

stationnaire malthusienne la plus simple (équilibre stationnaire entre la population innovante

et le nouveau réservoir nutritif), ou jusqu’à l’entrée en compétition d’une nouvelle souche,

plus apte à utiliser le nouveau réservoir nutritif. Le développement des populations

hétérotrophes, c'est-à-dire dont le réservoir nutritif est constitué par la biomasse d’autres

populations, peut naturellement être accéléré ou entravé selon que les populations

consommées sont en croissance ou en régression (fig. 3, c).

0

200

400

600

800

1000

1200

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

time (arbitrary unit)

mass (arbitrary unit)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Shannon inde

x

ab c

Figure 3 – Evolution de trois populations occupant successivement trois niches

trophiques différentes. a) développement d’une population de producteurs primaires (trait fin bleu)

utilisateurs d’un réservoir nutritif minéral (trait fin noir). b) développement d’une population de producteurs

secondaires (trait fin rouge) dont la niche nutritive est constitué par les producteurs primaires ; c) développement

d’une population de producteurs primaires (trait fin turquoise) utilisateurs d’un second réservoir nutritif minéral

(trait fin gris). Au cours de la phase c, le développement de la nouvelle population de producteurs primaires

induit un réajustement des autres populations. La population des producteurs secondaires s’accroît, ce qui a pour

conséquence de faire légèrement décroître celle des premiers producteurs primaires. L’évolution générale de la

biodiversité (trait épais orange) augmente par paliers stables au fur et à mesure que se structure l’écosystème.

Ainsi, au fur et à mesure que se structure le réseau des interactions trophiques, le

système devient plus complexe, mêlant des espèces autotrophes et des espèces hétérotrophes.

Nous montrons ici que la construction de cette complexité mêle une part de biodiversité

instable, de nature transitoire, et une part de biodiversité virtuellement stable qui structure

l’écosystème et le stabilise. En effet, une biodiversité constituée de plusieurs populations en

compétition sur le même réservoir nutritif est fondamentalement instable et transitoire (fig. 2).

Elle tient au fait que de nouvelles souches apparaissent en permanence dans la niche nutritive

en question. Si ces émergences cessent, la niche évolue inéluctablement vers un équilibre

stationnaire malthusien entre la population la plus apte et le réservoir nutritif (fig. 2, c), c'est-

à-dire vers une niche nutritive à une seule population. A l’inverse, un système contenant N

populations distribuées sur n réservoirs nutritifs (n entier >1), avec N>n, évolue vers une

situation stationnaire malthusienne à n populations (fig. 3c). Il contient donc virtuellement

une structure stable à n populations et son indice de Shannon10 mesuré à l’équilibre

stationnaire malthusien est supérieur à 0. En raison des changements permanents de

l’environnement et de l’émergence de nouvelles souches, les biomasses des populations

varient constamment. La biodiversité structurante, est donc une propriété réelle, évolutive,

mais non apparente du système. C’est le minimum stable de biodiversité qu’atteindrait le

système si aucun évènement nouveau ne se produisait.

Cette biodiversité virtuellement stable est un concept proche de celui de « stratégie

d’évolution stable » proposé par John Maynard Smith11 en utilisant la théorie des jeux (ESS :

Evolutionarily Stable Strategy). La différence tient au fait que la stabilité virtuelle est

envisagée ici à l’échelle de la globalité d’un système. A cette échelle, et lorsque le système est

entièrement colonisé, c’est la contrainte malthusienne pour l’accès aux ressources nutritives

qui exerce le contrôle sélectif dominant. Par ailleurs, le choix a été fait de ne pas utiliser le

terme de « stratégie » dans cet article car celui-ci laisse croire à une téléologie qui, bien sûr,

n’existe pas dans la dynamique évolutive.

La diversification des niches trophiques et des populations qui les occupent revient à

minimiser le risque qu’un aléa dévaste une grande part du système. Un effet holistique de

l’augmentation de la biodiversité d’un écosystème est donc de le rendre moins sensible aux

perturbations. Cette recherche non téléologique de stabilité se produit davantage dans un

système encore peu structuré (juvénile), où de nombreuses niches trophiques sont vierges.

Chaque nouvelle conquête de niche trophique démultiplie donc la plasticité offerte par la

biodiversité transitoire.

Dans un écosystème juvénile, les effets de la sélection naturelle optimisent l’utilisation

globale des ressources nutritives (fig. 3). Par l’émergence continue de souches nouvelles dans

les niches trophiques déjà occupées (fig. 3, d et e), des aptitudes plus grandes à l’utilisation

des nutriments peuvent être sélectionnées. Le concept d’aptitude doit ici être pris dans un sens

composite et très large. Il peut s’agir par exemple d’une aptitude physiologique à tirer parti de

faibles concentrations de nutriments dissous, ou d’une meilleure aptitude à la détection et à la

capture des proies. Mais, au sens global, il peut aussi s’agir d’une aptitude à tirer parti d’une

majorité d’environnements géographiques locaux où les ressources nutritives sont disponibles.

Une résistance au froid, aux environnements très agités, aux fortes salinités, ou à la vie hors

de l’eau contribue par exemple à cette aptitude générale. Bien entendu, le modèle présenté ici

est global et ne tient compte d’aucune spécificité locale des environnements ou des

populations.

La sélection naturelle aboutit aussi à l’occupation de nouvelles niches trophiques (fig.

4, b, c, et f) par le développement de populations innovantes (nouveaux métabolismes

biosynthétiques et respiratoires, prédation, super prédation, nécrophagie, parasitisme). Le

système se rapproche ainsi d’une autorégulation globale. Sans cette structuration, la biosphère

terrestre aurait sans doute disparu prématurément puisque des modifications biogéochimiques,

parfois défavorables aux populations en place, sont induites par le développement de ces

mêmes populations. Par exemple, l’un des métabolismes les plus anciens était à la fois

anaérobie et producteur d’oxygène (photosynthèse anaérobie productrice d’oxygène sous

forme O2). Or la présence d’oxygène O2 est létale pour les êtres vivants anaérobies. La vie se

serait donc empoisonnée elle-même, et aurait disparu, si elle n’avait pas sélectionné de

nouveaux métabolismes, permettant à la fois de vivre dans une ambiance oxygénée de réguler

l’oxygénation de l’environnement12,3. La respiration aérobie, qui utilise l’oxygène O2 et limite

ainsi son excès dans l’environnement, et l’un d’entre eux. Par ailleurs, des mécanismes intra

et intercellulaires ont été sélectionnés pour lutter contre les effets dévastateurs de O2 sur les

processus biochimiques et l’ADN. De nouveaux mécanismes respiratoires anaérobies ont été

sélectionnés pour utiliser des composés issus de l’oxydation par O2 dans les niches anaérobies

subsistantes (nitrates, sulfates). Enfin, de nouveaux mécanismes photosynthétiques aérobies

ont été sélectionnés pour utiliser ces mêmes sous-produits (nitrates, phosphates) dans les

nouvelles niches aérobies.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%