Aspect des nuages

SOMMAIRE

Projet Météorologique

Station météorologique

Blaise Pascal

Les nuages et la troposphère

Aspect des nuages

Nom des nuages :

-les nuages hauts

- Les nuages à mi-hauteur

-Les nuages bas

- suite (nuages )

Point de rosée

Pression atmosphérique

Circulation atmosphérique

Girouette

Baromètre

Pluviomètre

Anémomètre

Capteur

thermo/hygro

Capteur solaire thermique

Satellites

météorologiques

Anticyclones

$

PROJET :

Station

météorologiq

ue

STATION METEOROLOGIQUE

Une station météorologique est un ensemble de capteurs qui enregistrent et fournissent des

mesures physiques et des paramètres météorologiques liés aux variations du climat[1]. Les

variables à mesurer sont la température, la pression, la vitesse et direction du vent,

l'hygrométrie, le point de rosée, la pluviométrie, la hauteur et le type des nuages, le type et

l'intensité des précipitations ainsi que la visibilité. Les stations peuvent comporter des capteurs

pour toutes ou une partie seulement de ces informations, selon leur type : agro-météorologique,

d’aéroport, météo routière, climatologique, etc. Les données qu'on en obtient peuvent être

envoyées directement comme rapport météorologique, dans le cas d'une station automatique,

ou faire partie des observations METAR émises par un observateur humain.

BLAISE PASCAL

Blaise Pascal est né le 19 juin 1623 à Clermont-Ferrand en

Auvergne. Son père,

Etienne Pascal, président à la Cour des Aides s'intéresse à la

science. Sa mère,

née Antoinette Begon meurt alors que le petit Blaise n'a que 3

ans. Très vite,

l'enfant fait montre d'un génie extraordinaire. A 12 ans, il

retrouve tout seul les

32 premières propositions d'Euclide. A 16 ans, il compose un

Traité des Sections Coniques.

A 19 ans, il construit une machine arithmétique, ancêtre de nos

modernes calculettes.

Blaise pascal

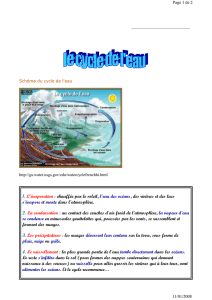

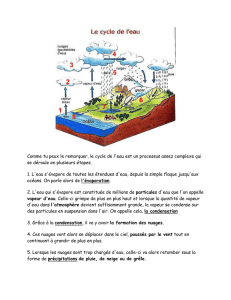

Les nuages et la troposphère

Un nuage est une grande quantité de gouttelettes d’eau (ou de

cristaux de glace) en suspension dans l’atmosphère

La troposphère est la partie de l'atmosphère terrestre située entre la surface du globe

et une altitude d'environ 8 à 15 kilomètres, selon la latitude et la saison. Elle est plus

épaisse à l'équateur qu'aux pôles. La frontière entre la troposphère et la stratosphère

s'appelle la tropopause.

Cette couche atmosphérique contient +/-80% de la masse totale de l'atmosphère, elle

est importante car on y trouve l'air qu'on respire.

En moyenne, la température diminue avec l'altitude, à peu près de 6,4 °C tous les

1000 mètres. On trouve dans cette couche la plupart des phénomènes

météorologiques. C'est donc dans cette couche que le cycle de l'eau peut se

développer, on y trouve une masse importante de vapeur d'eau (H2O).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%