Quand les espèces invasives s`invitent au Sud

Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 51 - septembre/octobre 2009

7

taux »

, révèle Fabien Leprieur. En

effet, des études ont montré qu’en

moyenne une espèce introduite sur

dix réussissait à s’établir, et que

seule une espèce établie sur dix était

susceptible de devenir envahissante.

C’est ce que l’on appelle

« la règle

des 10 % »

. Mais surtout, on observe

que les populations exotiques vien-

nent à proliférer dans des milieux

aquatiques préalablement dégradés

ou perturbés par les activités

humaines – aménagement du lit des

cours d’eau, pollution, construction

de barrages. Ainsi, elles ne feraient

que prendre une place laissée libre

par les poissons autochtones, et leur

prolifération serait une conséquence

de la dégradation de l’environnement

et de la perte de biodiversité locale.

Cela signifie aussi, qu’en maintenant

l’intégrité physique des habitas

aquatiques, en restaurant la qualité

des eaux et la connectivité des

habitats, on peut limiter l’invasion

par des espèces exotiques enva-

hissantes. Néanmoins,

«il

convient de

rester pru-

dent dans

La prolifération des

espèces exotiques de

poissons d’eau douce,

est plus souvent la

conséquence du déclin de la biodi-

versité, que sa cause »

, soutient

l’ichtyologue Fabien Leprieur1. L’in-

troduction par l’homme de poissons

dans les lacs et rivières est une pra-

tique fort ancienne, remontant au

Moyen-Âge, et qui a explosé à partir

du XXesiècle avec le développement

des transports et des échanges mon-

diaux.

« Dans les espaces insulaires,

les introductions ont un impact très

marqué sur la biodiversité »

,

explique le chercheur. Ces milieux

possèdent généralement une faune

aquatique constituée d’espèces

endémiques dépourvues de préda-

teurs naturels. L’arrivée de poissons

exotiques bouscule les équilibres, et

les nouveaux venus ont tôt fait de

supplanter les autochtones. Les

exemples ne manquent pas : le Black

bass, introduit en Nouvelle-Calé-

donie, met en péril

Galaxias neocale-

donicus

, une espèce endémique

aujourd’hui proche de l’extinction.

En Nouvelle-Zélande, l’espèce qui

menace la faune autochtone est la

truite ; à Madagascar, la

carpe commune et le tilapia.

« Mais c’est bien différent

dans les milieux continen-

la mesure où les espèces exotiques

envahissantes et les dégradations

environnementales pourraient conju-

guer leurs effets sur la biodiversité »

concède Fabien Leprieur.

L’enjeu actuel est de parvenir à

gérer efficacement la prolifération

des espèces exotiques et de mainte-

nir l’intégrité des habitats aqua-

tiques, particulièrement dans les

pays du Sud et dans les pays émer-

gents. Le développement de l’aqua-

culture, des aménagements fluviaux

et du commerce des poissons d’orne-

ment s’y accompagne en effet d’un

boom des espèces exotiques dans les

lacs et les cours d’eau.

●

1. IRD, UMR

Biologie des organismes et éco-

systèmes aquatiques

.

Contacts

thierry[email protected]

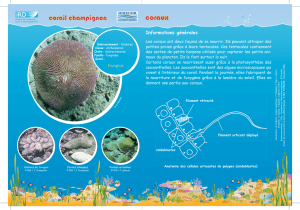

Les espèces exotiques envahissantes correspondent à la deuxième cause d’érosion

de la biodiversité à l’échelle mondiale selon l’Union internationale pour la

conservation de la nature. Si au Nord le sujet est désormais largement médiatisé,

le Sud est également confronté à ce phénomène dont la mondialisation est l’un des

accélérateurs. Au delà de l’enjeu environnemental, les impacts au plan économique

comme en matière de santé publique sont significatifs. Les questions posées sont

multiples et relèvent de nombreux champs disciplinaires. La compréhension

des facteurs à l’origine du succès des espèces invasives constitue l’un des défis

auquel l’IRD apporte ses compétences. Les travaux de recherche entrepris

devraient fournir des outils d’identification rapides des espèces invasives

et contribuer à la mise au point de méthodes de surveillance, de contrôle,

voire d’éradication de ces dernières, notamment dans les îles.

Recherches

Cause ou conséquence du déclin de la biodiversité

es moustiques, passagers

clandestins dans nos

avions de lignes ne sont

malheureusement pas les

seuls insectes à utiliser les moyens de

transports modernes pour envahir de

nouveaux territoires. Selon Jean-

François Silvain, Directeur de l’unité

de recherche Biodiversite et évolu-

tion des complexes plantes-insectes-

antagonistes il existe même

« une cor-

rélation entre l’accroissement des

échanges en provenance d’une région

et le nombre d’introduction d’insectes

en provenance de cette région »

. Si le

XXesiècle est marqué par des envahis-

seurs venus du continent américain –

le doryphore a envahi les campagnes

françaises dans les années 30 – l’Asie

prend le relais et dépasse aujourd’hui

l’Amérique du Nord comme source

d’introduction d’insectes en Europe.

Exemple emblématique, l’arrivée en

2006 dans le Sud-Ouest de la France

du frelon asiatique

Vespa velutina

Lepeletier. Prédateur de l’abeille

domestique et désormais établit dans

plus de vingt départements français, il

est probablement originaire de Chine

et plus précisément du Yunnan.

Mondialisation des échanges oblige, il

aurait profité d’un commerce de pote-

ries pour effectuer sa migration. Un

consortium de recherche associant le

MNHN, l’IRD, le CNRS et l’INRA s’efforce

d’identifier l’origine précise de cet

insecte et de comprendre les causes

de son succès écologique dans notre

pays.

Largement étudiées au Nord, les inva-

sions biologiques n’épargnent pas les

pays du Sud qui participent de plus en

plus au commerce international favori-

sant l’arrivé d’espèces exotiques. Si

l’installation du frelon asiatique est

une gêne pour un pays comme la

France,

« certaines espèces invasives

risquent d’avoir des effets catastro-

phiques pour les pays du Sud »

,

explique Jean-François Silvain.

Rhynchophorus ferrugineus

, le cha-

rançon rouge des palmiers en fournit

un exemple d’actualité. Ce coléoptère

originaire d’Asie a envahi depuis le

milieu des années 1980 le Moyen-

Orient, puis à partir de 1992 l’Égypte,

l’Espagne et la plupart des rivages

méditerranéens des pays d’Europe,

ainsi que de la Turquie. Originairement

connu comme ravageur du cocotier

Cocos nucifera

, le processus invasif

s’est accompagné d’un changement

d’hôte végétal, l’insecte devenant un

ravageur du palmier dattier ainsi que

de nombreux palmiers ornementaux.

Les larves se développant de manière

cryptique à l’intérieur du tronc du pal-

mier, l’invasion est difficile à détecter.

« Généralement, la présence du cha-

rançon n’est identifiée que quand le

stipe est déjà consommé de l’intérieur

et l’arbre impossible à soigner »

sou-

ligne Jean-François Silvain. Il incri-

mine le commerce de palmiers d’orne-

ment de favoriser la propagation de

l’insecte et rendre la traçabilité des

migrants difficile à établir. Que ce soit

en Égypte, où il est largement

implanté, ou au Moyen-Orient, l’arri-

vée de cet envahisseur n’impacte pas

que le commerce des plantes d’agré-

ment puisqu’il s’en prend au dattier,

une essence importante d’un point de

vue socio-économique. Décelé fin

2008 sur des palmiers ornementaux à

Tanger, au Maroc, Jean-François

Silvain estime que le charançon fait

courir un risque majeur aux palme-

raies du Maghreb.

Pour mieux évaluer les risques et

éventuellement trouver des parades à

ces envahisseurs, les chercheurs ten-

tent d’identifier le plus précisément

possible la population à l’origine de

l’invasion et son écosystème d’origine.

Des techniques utilisant des mar-

queurs moléculaires, ont permis de

montrer que la population de charan-

çons rouges présente en Arabie

Saoudite, en Égypte et sur la rive Nord

de la Méditerranée est génétiquement

différenciée des populations du

Moyen-Orient.

« Les insectes qui ont

colonisé ces deux zones géographiques

ne seraient probablement pas issus de

la même population source »

, explique

Jean-François Silvain supposant plu-

sieurs évènements d’introduction de

l’insecte. D’autres données sont en

cours d’analyse, et les premiers résul-

tats indiquent que les différentes popu-

lations présentes en Égypte et sur les

rives Nord de la Méditerranée (de la

Turquie à l’Espagne) ne sont pas dis-

cernables entre elles, ce qui devrait

rendre difficile l’identification de la

source de chacune d’entre elles.

●

Contact

UR

Biodiversité et évolution des com-

plexes plantes-insectes ravageurs-

antagonistes.

Quand les espèces invasives

s’invitent au Sud

Les insectes profitent

de la mondialisation

© IRD/JF.Silvain

Adulte du charançon rouge des palmiers Rhynchophorus ferrugineus, Égypte.

Le lac de retenue de Yaté, en Nouvelle Calédonie, où 19 spécimens de black-bass furent introduits en 1960.

Aujourd’hui répandus dans toute l’île, ces poissons sont probablement responsables de la disparition

d’une espèce endémique, le Galaxias neocaledonicus.

Black-bass.

© NJDEP - J. Abatamarco

© IRD/J. Bonvallot

qg

Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 51 - septembre/octobre 2009

8

etite mouche blanche

venue de la zone tropi-

cale,

Bemicia tabaci

a

récemment envahit tout

le Bassin méditerranéen. Cet

insecte encore appelé aleurode, est

un piqueur-suceur comme d’autres

ravageurs de l’ordre des hémi-

ptères tels que cochenilles, puce-

rons, psylles, punaises etc. Cette

espèce vorace est polyphage mais

apprécie particulièrement les

tomates. Outre les dégâts causés

directement aux cultures, l’aleu-

rode est vecteur de phytovirus très

virulents pour les cultures légu-

mières et ornementales sur tous les

continents. Ainsi son introduction

et son acclimatation ont favorisé

l’apparition, puis la dissémination

rapide de graves viroses sur les

cultures légumières. La tomate,

culture à forte valeur ajoutée, est la

plus fortement touchée, en particu-

lier par le

Tomato Yellow Leaf Curl

Virus

qui peut entrainer la perte

totale de récolte. Face à ce fléau,

un partenariat s’est développé

entre des chercheurs1du Centre de

biologie et de gestion des popula-

tions de Montpellier et une Jeune

équipe tunisienne (Bemigest) asso-

ciée à l’IRD pour s’attaquer à la

« Gestion du problème

Bemisia

Recherches

es invasions biologiques

d’espèces dites non indi-

gènes, ou exogènes, sont

désormais considérées

comme une des plus grandes menaces

pour la santé publique, écologique et

économique de la planète. Comme

souvent en biologie, la forme et la

taille des organismes les plus grands

donc les plus visibles conditionnent

les modes de pensée et les actions qui

en découlent. Les plus petits envahis-

seurs, que sont les microbes, les virus

et autres micro-organismes, occupent

pourtant une place essentielle, sinon

majeure, à l’heure d’envisager ces

processus.

Ainsi, certaines espèces invasives

véhiculent de nombreux agents res-

ponsables de maladies. Répertorié en

1953-54 en Afrique continentale, le

virus responsable du Chikungunya

s’est répandu en 2005-2006 à l’Île de

la Réunion en se servant du vecteur

Aedes albopictus

lui-même d’origine

extérieure à cette île. Parfois, des

oganismes vivants intentionnellement

importées pour l’agriculture, l’horti-

culture ou l’élevage de nouveaux

animaux de compagnie, ont pu

s’échapper vers des espaces naturels

déversant aussi des agents infectieux,

dont ils étaient les réservoirs, vers

des populations démunies de toute

résistance. L’histoire des introduc-

tions d’espèces en Amérique du Nord

regorge ainsi d’exemples démontrant

l’importance des parasites et autres

pathogènes invasifs dans la régu-

lation des faunes endémiques. La

colonisation de ce continent par les

Européens aura eu le même effet

sur l’extermination de populations

natives par les maladies qu’ils véhi-

culaient !

La mondialisation a engendré une

explosion des transports transconti-

nentaux, et cette mobilité accrue est

aussi vraie pour les animaux, les

plantes, et les nombreux passagers

clandestins dont ils peuvent être les

hôtes habituels. L’écologie des

maladies infectieuses se préoccupe

aujourd’hui de comprendre les consé-

quences des échanges planétaires de

biens et de personnes dans la ren-

es « ennemis » sont nom-

breux, sur terre comme

sur mer, végétal ou ani-

mal. En Nouvelle-Calé-

donie, ils se nomment cerfs rusa ou

cochons sauvages, tortues de Floride

ou encore merles des Moluques.

Mais les plantes ne sont pas en

reste, avec plus de 2 002 espèces de

plantes introduites sur cette île d’où

la mise en place d’une action sur les

espèces végétales exotiques enva-

hissantes, au laboratoire de bota-

nique et d’écologie végétale appli-

quées de l’IRD Nouméa.

« Avec 76 %

d’espèces végétales endémiques

,

rappelle Vanessa Hequet, en charge

de ce projet,

la Nouvelle-Calédonie

abrite une flore exceptionnelle,

aujourd’hui menacée par le dévelop-

pement de nombreuses espèces exo-

tiques envahissantes. »

C’est le cas de l’agave, qui

« fait par-

tie de nos jours du paysage calédo-

nien »

, alors qu’elle fut en réalité

introduite en 1866 comme plante à

fibres par Pancher, lors de l’exposi-

tion inter-coloniale de Melbourne.

Cette espèce, présente dans tous les

milieux dégradés sur terrains non

miniers, bloque la régénération

naturelle des autres plantes en for-

mant des tapis denses impéné-

trables. Elle colonise les terrains

ouverts et rocailleux de manière

agressive.

Autre exemple, le lantana, qui aurait

été importé d’Australie à Wagap

comme plante ornementale, puis

acclimaté à la mission de Saint-

Louis vers 1868. Cet arbuste épi-

neux peut atteindre une dizaine de

mètres de hauteur et reste malheu-

reusement apprécié pour ses fleurs

aux couleurs flamboyantes et

variées, allant du rouge au jaune.

« Et pourtant,

avertit Vanessa

Hequet,

le lantana est particulière-

ment envahissant dans les cultures

Les îles, ces écosystèmes fragiles

’outremer français avec

ses centaines d’îles

héberge une biodiversité

de première valeur mon-

diale. Mais ces milieux insulaires

présentent également une fragilité

écologique considérablement accrue

par rapport aux écosystèmes conti-

nentaux. Structures écologiques

incomplètes, comme par exemple,

l’absence de prédateurs pour cer-

taines espèces, tailles des popula-

tions et aires de distributions

réduites et faible connectivité biolo-

gique avec les écosystèmes voisins

en font des espaces particulièrement

vulnérables aux invasions biolo-

giques de toutes sortes.

Sciemment ou involontairement

introduites sur ces îles, de nom-

breuses espèces étrangères ont fait

souche et prospéré à l’excès, entraî-

nant de profonds bouleversements au

sein des écosystèmes et des popula-

tions d’origine peu « armés » face à

ces envahisseurs.

« Prédation sur les

espèces indigènes, dégradation du

couvert végétal, érosion des sols,

compétition pour l’espace et les res-

sources, transmission de parasites et

d’agents pathogènes, ou encore

modifications des interactions bio-

tiques, sont quelques-uns des effets

les plus délétères occasionnés par

ces espèces invasives »

, explique

Eric Vidal, spécialiste en biologie de

la conservation à Institut Méditer-

ranéen d’Écologie et de Paléo-

écologie. Sur les quatre derniers

siècles, les extinctions d’espèces ont

été soixante fois plus fréquentes au

sein des espaces d’outremer qu’en

métropole, et près de 1 000 taxons

terrestres présents sur les îles fran-

çaises d’outremer sont répertoriés

par la liste mondiale des espèces

menacées de l’

UICN

1. Pour Eric Vidal,

« la responsabilité de la France est

non seulement évidente mais incon-

tournable, ses îles concentrant une

part importante des espèces les plus

sérieusement menacées d’extinc-

tion »

. Ainsi, plus d’une quarantaine

d’espèces d’oiseaux, souvent endé-

miques, présentes sur les îles fran-

çaises d’outremer sont actuellement

considérées comme menacées d’ex-

tinction à court terme du fait de

l’impact exercé par des vertébrés

introduits.

« La situation qui prévaut en

Polynésie française où les taux d’en-

Histoire de nouvelles rencontres !

Haro

sur les tomates

Un enjeu pour

la biodiversité

calédonienne

contre de populations hôtes invasives

avec des agents pathogènes rési-

dents, ou d’agents pathogènes inva-

sifs avec des faunes ou des flores

endémiques.

Les invasions d’espèces sont aujour-

d’hui des phénomènes mondiaux,

mais elles apparaissent plus fré-

quemment dans les îles et les pénin-

sules conformément à deux théories

écologiques aujourd’hui anciennes.

La première théorie, dite insulaire,

décrite dans les années 60 par

MacArthur et Wilson indique, entre

autres, que de nombreuses niches

écologiques sont vacantes dans les

îles et les péninsules, et qu’une inva-

sion biologique, si elle réussit, pourra

bénéficier de cette absence. La

seconde, due à Elton au cours de la

décade précédente, précise que les

biomes riches en espèces sont moins

permissifs aux invasions biologiques ;

c’est peut être pour cette raison que

nous observons moins de succès

d’invasions dans les zones inter-

tropicales, mais cependant ce sont

aussi des régions pour lesquelles

nous possédons moins de données.

Comme dans l’exemple du Chikun-

gunya à la Réunion, assisterons-nous,

à l’avenir, à plus d’épidémies émer-

gentes dans les îles ? La théorie éco-

logique prédit que oui !

●

Contact

UMR

Génétique et Évolution des

Maladies Infectieuses

démisme atteignent des records est

des plus alarmantes »

, souligne Eric

Vidal, pour qui

« les situations d’ur-

gence liées aux espèces invasives foi-

sonnent »

. Il en appelle à

« intensifier

les actions de recherche et d’exper-

tise pour diagnostiquer ces situations

à risque, comprendre les méca-

nismes écologiques et démogra-

phiques en jeux et hiérarchiser les

priorités d’intervention »

. Ces inter-

Quand les espèces invas

Quand Felis silvestris catus, notre

chat domestique retourne à l’état

sauvage, il change non seulement

de nom pour s’appeler le chat

« haret », mais devient un préda-

teur dévastateur pour nombre d’es-

pèces indigènes. Une synthèse

mondiale à laquelle a participé l’IMEP

dresse un bilan complet des consé-

quences de son introduction sur les

risques d’extinction d’espèces indi-

gènes des îles de la planète. Notre

cher matou impacte plus de

150 espèces de vertébrés insulaires,

considérées comme sévèrement

menacées d’extinction globale. Sur

les 400 dernières années, le chat

haret serait impliqué dans l’ex-

tinction définitive d’au moins

32 espèces de vertébrés insulaires

endémiques, majoritairement des

oiseaux, notamment des passe-

reaux et des pétrels des îles du

Pacifique. ●

Espèce invasive : le chat !

ventions passent notamment par le

développement de programmes dits

de « biosécurité » pour détecter et

prévenir les invasions, ainsi que par

des opérations de restauration écolo-

gique et d’élimination ou de contrôle

des populations invasives. Elles sont

couplées à des actions complémen-

taires de conservation des espèces

menacées et associées à un suivi des

réactions de l’écosystème et des

populations cibles.

« L’établissement

de partenariats avec les acteurs

locaux de l’environnement est indis-

pensable pour garantir que les

recherches débouchent sur des

actions locales de préservation de la

biodiversité »

, souligne Eric Vidal. Le

chercheur insiste encore sur la

récente création du GOPS2, dont l’IRD

est un des partenaires, qui devrait

efficacement contribuer au dévelop-

pement des recherches consacrées

aux espèces invasives dans les îles

françaises du Pacifique Sud.

●

1. Liste rouge des espèces menacées, éditée

par l’Union Internationale pour la Conser-

vation de la Nature

2. Grand Observatoire de l’environnement

et de la biodiversité terrestre et marine du

Pacifique Sud

Contacts

UMR

Institut Méditerranéen d’Écolo-

gie et de Paléoécologie

en cultures légumières ». Sans

remettre en cause fondamentale-

ment l’utilisation des insecticides,

il s’agit de limiter l’impact de rava-

geur-vecteur sur la production de

tomates dans un contexte de viabi-

lité économique et de durabilité des

pratiques agricoles, conformément

aux exigences nouvelles de qualité

et de respect de l’environnement.

Concrètement, les recherches2sont

centrées sur la dynamique spatio-

temporelle des interactions

Bemisia

-

biodéfenseurs, la structuration

génétique (cette espèce possède

une grande diversité génétique) et

la biodémographie des populations

de

Bemisia

et des auxiliaires de

lutte, l’épidémiologie du couple

Bemisia-Tomato Yellow Leaf Curl

Virus

et enfin sur l’élaboration et

l’optimisation des stratégies de

protection biologique intégrée.

●

1. Génétique des populations, dynamique

des populations, épidémiologie.

2. Financées par un projet ANR intitulé

Bemisiarisk (2007-2009) et un financement

État-Région intitulé Climbiorisk (2008-

2010)

Contact

Olivier Bonato, UMR

Centre de biolo-

gie et de gestion des populations

,

olivier[email protected]

L'aleurode est une petite mouche

blanche de quelques millimètres

de long.

Todiramphus Gambieri en danger

critique d’extinction sur la liste

rouge de l’UICN. Il ne survit plus

qu’à Niau ayant disparu des

Gambier. Ses effectifs s’élèvent à

120 individus.

Agave.

Les biomes riches en espèces apparaissent moins

permissifs aux invasions biologiques par d’autres

espèces, mais aussi à celles d’agents pathogènes.

© SOP Manu - Anne Gouni

© IRD/O. Bonato

© IRD/ J. Orempuller

qg

Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 51 - septembre/octobre 2009

l’heure où la déforesta-

tion menace l’équilibre

global, des arbres peu-

vent se montrer extrê-

mement envahissants !

« Plusieurs

espèces ligneuses, endémiques ou

allochtones, arrivent à coloniser les

pâturages de façon incontrôlée »

,

explique Séraphine Grellier, éco-

hydrologiste1. Le phénomène est lié

au sylvopastoralisme, un mode

ancestral d’exploitation du milieu qui

tend à se répandre depuis une ving-

taine d’années. Cette pratique, asso-

ciant des arbres à un pâturage, pré-

sente bien des avantages lorsqu’elle

est choisie et contrôlée. Elle permet

d’accroître la productivité et la bio-

diversité, de maintenir le patrimoine

« sol », et de restreindre l’usage

d’engrais ; éléments favorables au

développement durable.

« Mais la

présence d’arbres dans le pâturage

peut ne pas être volontaire, et dans

ce cas, le moindre déséquilibre dans

la gestion agropastorale peut se tra-

duire par la prolifération d’une ou

plusieurs espèces de ligneux »

. Les

zones où la pression pastorale s’in-

tensifie – quand le nombre de bêtes

à l’hectare augmente par réduction

de la surface disponible – et où la

gestion des terres devient difficile,

sont particulièrement exposées. Ce

sont bien souvent les populations les

plus pauvres qui voient ainsi leurs

ressources compromises. Citant

l’exemple de la région sud-africaine

du Kwazulu-Natal, Jean-Louis

Janeau, pédologue1, explique com-

ment l’invasion par l’acacia modifie

la ressource en sol, herbe et eau et

met donc en péril la principale acti-

vité des Zoulous, à savoir l’élevage.

« Là où quarante ans auparavant on

ne voyait qu’herbe, les pâturages

Des arbres très envahissants

doivent être maintenus, car

« les

graines sont viables plus de dix ans

»

, souligne Vanessa Hequet, qui rap-

pelle que le miconia a ainsi couvert

«

60 % de la surface de Tahiti»

.

Une synthèse actualisée des espèces

végétales introduites en Nouvelle-

Calédonie ayant pour base la mise à

jour du catalogue des plantes intro-

duites de MacKee est en cours, ainsi

que la cartographie de ces espèces,

selon un maillage de 5 km pour les

sites côtiers fréquentés et acces-

sibles, de 10 km pour les sites de

l’intérieur de la chaîne. Un long tra-

vail de fourmi, car la reconnaissance

des espèces de plantes envahis-

santes et l’estimation de leur cou-

verture d’infestation exigent d’avoir

un œil exercé et sûr. Il est ainsi

important que ce soit « le même

observateur » qui se charge d’esti-

mer la densité d’infestation d’une

zone, pour éviter trop de variabilité

inter-opérateurs. Ces travaux visent

également à constituer à terme un

service opérationnel de veille et de

lutte permanente, pour détecter le

plus tôt possible tout nouveau cas

d’invasion biologique. Un groupe de

lutte contre les espèces exotiques

envahissantes a d’ores-et-déjà été

créé pour mettre en place une cam-

pagne de sensibilisation à cette thé-

matique.

●

Contacts

et les pâturages sur sols riches, où il

réduit la valeur agricole des terres »

.

En Australie, les services environne-

mentaux en sont venus à tester une

quarantaine d’agents biologiques

pour contrer ce fléau végétal, parmi

lesquels des hémyptères (famille des

cigalles, cochenilles et punaises).

Face à ces pestes invasives, les

mesures de restauration des milieux

s’affinent. La préservation d’une

forêt en Province Sud, menacée par

le miconia, a été entreprise récem-

ment par des actions médiatisées de

désinfestation par coupe ou empoi-

sonnement des plants. Cependant,

ces efforts de surveillance et de lutte

Recherches

ne souche asiatique de

trypanosome a été re-

trouvée dans des rats

collectés au Niger dans

des villages pourtant isolés.

Comment est-elle arrivée là ? Le rat

noir,

Rattus rattus

, originaire d’Asie,

s’est propagé à travers le monde

avec l’Homme, suivant ses migra-

tions, probablement transporté par

ses navires et ses camions. Bien que

le rongeur ait atteint tous les conti-

nents à l’exception des pôles, l’his-

toire de cette colonisation – en par-

ticulier l’invasion de l’Afrique –

reste mal connue.

Pourtant, le rat noir est susceptible

de voyager avec des hôtes peu dési-

rables puisqu’il est le réservoir de

nombreux pathogènes humains

comme les agents de la peste, des

différents typhus, de la leptospirose,

etc. Dans le cadre de travaux de

prospection sur la diversité des

faunes de rongeurs au Niger, des

Le rat,

la pirogue

et le trypanosome

sont aujourd’hui transformés en

savane de plus en plus arborée »

,

déplore-t-il.

L’enjeu des recherches sur le sylvo-

pastoralisme est de trouver des solu-

tions de gestion de l’environnement

permettant de préserver cette res-

9

© IRD/G. Dobigny

vasives s’invitent au Sud

Insectes ravageurs en Équateur

mportées d’Amérique

centrale et du Pérou il y a

30 ans, les teignes de la

pomme de terre ont colo-

nisé tout l’Équateur en seulement

quelques années. Ces petits papillons

gris, dont les larves se nourrissent de

la chair de leur hôte jusqu’à le trans-

former en amas de poussière, sévis-

sent tout au long de l’année. En effet,

les pommes de terre, au 5erang des

productions vivrières du pays, sont

cultivées en permanence du fait de la

faible saisonnalité. Transformés en

une mosaïque de champs de tuber-

cules à différents stades de matura-

tion, les paysages agraires de la

sierra constituent ainsi un terrain

particulièrement propice à la prolifé-

ration des ravageurs.

Aujourd’hui, trois espèces coexistent.

Et d’autres risquent d’envahir à leur

tour l’Équateur. Mais comment expli-

quer cette invasion biologique ?

Situés entre 2 200 et 3 700 m d’alti-

tude, les champs équatoriens offrent

une multiplicité d’habitats et de

microclimats.

« La faible compétition

entre les espèces permet à celles déjà

présentes de proliférer, mais aussi à

d’autres invasifs de s’implanter sur

ces territoires »

, explique Olivier

Dangles, chercheur à l’IRD et co-

auteur de l’étude1. De fait, l’équipe de

chercheurs2vient de montrer que

chacune des trois espèces de teignes

possède une tolérance spécifique au

froid et se répartit ainsi le long des

flancs montagneux en fonction de l’al-

titude.

« Avec le relief pentu, le fort

gradient de températures augmente

la ségrégation spatiale des espèces le

long de l’axe vertical »

, renchérit

l’écologue. Chacune occupe alors un

espace qui lui est propre.

Étroitement lié à la température, le

risque d’invasion évoluera probable-

ment avec les rapides changements

climatiques annoncés dans les

Andes. Dans ce contexte, le pro-

gramme international

Innovación

para el Manejo Integrado de Plagas

3,

mené par l’IRD, permettra de prévoir

la répartition géographique des

teignes, pour une meilleure gestion

de la menace liée à ces ravageurs.

À plus court terme, l’intense com-

merce de la pomme de terre dans la

région nord andine, en constante

augmentation, favorise le développe-

ment des envahisseurs.

« En l’ab-

sence de réelles mesures préven-

tives, comme c’est le cas en

Équateur, ces échanges commer-

ciaux constituent une source poten-

tielle de nouvelles espèces de rava-

geurs »

, s’inquiète le chercheur.

●

1. Dangles et al. (2008)

Ecological Appli-

cations

.

2. Ces travaux ont été réalisés par des cher-

cheurs de l’IRD et de la Pontificia Uni-

versidad Católica del Ecuador (PUCE).

3. Ce programme, coordonné par l’IRD en

collaboration avec des partenaires équato-

riens, péruviens et boliviens, sera mis en

place à l’automne 2009.

Contact

olivier[email protected]

source, en tenant compte des

besoins et des traditions des popula-

tions concernées. Les pratiques cul-

turales, comme l’écobuage – les feux

de brousses –, et la pression du

bétail semblent en effet jouer un rôle

prépondérant dans le processus qui

conduit à l’invasion des pâturages

par les ligneux.

« Mais nous connais-

sons encore peu les conséquences

du sylvopastoralisme sur l’écologie

et l’hydrologie des pâturages »

,

constate nos scientifiques. Les

arbres, qui ont un accès à l’eau par-

ticulier grâce à leurs racines pro-

fondes, pourraient ainsi modifier les

bilans hydriques à l’échelle du bas-

sin versant. Ils ont aussi un impact

sur les propriétés du sol, en l’enri-

chissant en azote et en limitant l’éro-

sion hydrique. Le rôle précis des

arbres qui font partie de cet écosys-

tème à l’équilibre précaire, reste à

élucider.

●

1. IRD, Unité

Sols, usages des terres, dégra-

dation, réhabilitation

et UMR 7618

Biogéochimie et écologie des milieux conti-

nentaux

.

Contacts

chercheurs du Centre de Biologie et

de Gestion des Populations (CBGP)

ont piégé des rats noirs dans des vil-

lages du sud-ouest du pays, le long

du fleuve Niger où cette espèce

n’avait jamais été repérée. Compte

tenu du fait que le rat noir est stric-

tement commensal (inféodé aux ins-

tallations humaines) dans ces

régions et que ces villages sont mal

desservis par les routes, les scienti-

fiques soupçonnent que le trafic

piroguier joue un rôle important

dans la dissémination de ces

R. rattus

. Venue en renfort, une

équipe du CHU de Créteil* a analysé

les organes de ces rats et mis en

évidence la présence de trypano-

somes – agents pathogènes respon-

sables entre autres de la maladie du

sommeil – chez deux tiers des ani-

maux étudiés. L’identification spéci-

fique de ces protozoaires restant

très délicate, des analyses phylogé-

nétiques plus poussées ont montré

que les rats noirs du sud Niger sont

porteurs de

Trypanosoma lewisi

,

une souche connue pour être

typique des Rattus asiatiques. Plus

inquiétant, les séquences ADN des

souches nigériennes étaient iden-

tiques à celles des trypanosomes

isolés chez un patient sénégalais

décédé en 2008 suite à une infection

par

T. lewisi

. Autrement dit, ces

données, en cours de publication,

démontrent l’importation et la dissé-

mination en Afrique de l’Ouest de

trypanosomes exotiques et patho-

gènes pour l’homme

via

l’invasion

des rats noirs, elle-même stricte-

ment associée aux activités

humaines. Poussé par ces premiers

résultats, les chercheurs du CBGP et

plusieurs de leurs collaborateurs

ont décidé d’étendre leurs prospec-

tions à une gamme plus large de

pathogènes humains circulant

potentiellement sur les rongeurs

africains comme sur le rat noir.

●

* CHU Créteil, Faculté de Médecine,

Laboratoire de Parasitologie-Mycologie

.

Contact

Gauthier[email protected]

UMR

Centre de Biologie et de Gestion

des Populations.

Dissection d’un rat noir

sur le terrain.

Femmes Zouloues ramassant du bois dans des pâturages.

Larve de

T. Solanivora.

© IRD /J-L Janeau

© IRD/V. Hequet

© IRD/O. Dangles

qg

Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 51 - septembre/octobre 2009

10

paux pays producteurs de cette

importante plante vivrière en

Afrique de l’ouest, Océanie, Asie,

Caraïbes et Amérique. Financé par

la fondation Bill et Melinda Gates, il

est réalisé en collaboration.

L’efficacité de différentes techniques

de cryoconservation est en cours de

comparaison au Centre IRD de

Montpellier pour la congélation de

bourgeons prélevés sur des plants

d’ignames maintenus en culture

in

vitro

. À l’état congelé, les processus

biologiques sont arrêtés, ce qui per-

met de conserver le matériel végétal

sans altération pour des périodes

théoriquement infinies. Une fois la

technique optimisée, elle sera trans-

férée à l’Institut international d’agri-

culture tropicale où, avant son appli-

cation à grande échelle, elle sera

testée sur une gamme de variétés

représentative de la diversité géné-

tique présente dans la collection.

Cette recherche sera prolongée dans

le cadre du projet Arcad (Agropolis

resource center for crop conserva-

tion, adaptation and diversity).

●

1.organisme dont la mission est de garan-

tir la conservation et la disponibilité de la

diversité des cultures pour la sécurité ali-

mentaire mondiale

2.sur financement de la fondation Bill et

Melinda Gates

3. palmier à huile, cocotier, palmier dat-

tier, manioc, igname, canne à sucre,

hévéa, agrumes, cotonnier

Contact

Comment conserver l’igname à long

terme ?

« Dans l’azote liquide à

– 196° C

, répond Florent Engelmann

chercheur à l’unité

Diversité et

adaptation des plantes cultivées.

L’igname est une espèce à reproduc-

tion asexuée, d’où l’impossibilité de

compter sur des banques de graines.

La cryoconservation est aujourd’hui

la seule option sûre et économique »

.

Cette technologie est au cœur d’un

programme de recherche mené par

l’IRD, en collaboration avec l’Institut

international d’agriculture tropicale

(Nigéria) qui est responsable de la

collection mondiale des ressources

génétiques d’ignames, à la demande

du Global Crop Diversity Trust

(Italie)1-2. Ayant développé des tech-

niques de congélation pour de nom-

breuses espèces tropicales3depuis

plus de 20 ans, l’IRD est aujourd’hui

l’un des leaders mondiaux dans ce

domaine. Le projet de cryoconserva-

tion de l’igname intéresse les princi-

Entre sauvage et cultivé,

les ignames

La réputation de Madagascar en

matière de biodiversité n’est plus à

faire. À l’image de celle des caféiers,

des baobabs ou des palmiers, la

richesse taxonomique des ignames

sauvages malgaches se révèle excep-

tionnelle, avec environ 10 % des

espèces du genre Dioscorea qui en

compte plus de 400.

« Or, les diffé-

rentes populations, arrivées tardive-

ment sur l’île avec le riz, le taro et

l’igname cultivée Dioscorea alata,

n’ont pas domestiqué les espèces

locales d’ignames, rapporte Serge

Tostain, chercheur à l’

IRD

. Pourtant

celles-ci sont toutes comestibles et

adaptées à la variété des niches écolo-

giques de la grande Ile »

. L’une des

explications vient sans doute du fait

que non seulement leur cueillette n’est

pas considérée comme une activité

noble, mais leur mise en culture elle-

même fait l’objet de tabous. En effet, si

l’exploitation des produits forestiers

non-ligneux est une activité saison-

nière ancestrale à Madagascar pen-

dant les périodes de soudure ou de

disette, ce sont principalement les

paysans pauvres qui collectent les

ignames sauvages. Les enquêtes

ethnobotaniques pratiquées de 2006 à

2009 dans le cadre du programme

« Oviala1» (littéralement tubercule

trouvé en forêt) ont permis de recen-

ser ces pratiques et d’inventorier les

espèces présentes dans le sud-ouest

malgache. L’inventaire a révélé une

vingtaine d’espèces endémiques, la

plupart endémiques. Certaines sont

encore mal décrites voire inconnues et

leurs aires de répartition approxima-

tives. Madagascar s’est séparé du

continent africain voilà des millions

d’années et malgré la proximité de la

côte ouest, cet éloignement suffit à

produire une divergence – appelée

spéciation – entre les espèces. À l’in-

térieur de l’île, ce même processus est

à l’œuvre lorsque des individus de

forêt se retrouvent séparés par des

zones de savane, l’isolement géogra-

phique entraîne une isolation géné-

tique. Les chercheurs ont fait appel à

des marqueurs nucléaires et cytoplas-

miques afin de démêler les parentés

entre les ignames locales. Les résul-

tats, obtenus au centre IRD de

Montpellier en collaboration avec le

Centre National de Recherche Appli-

quée au Développement Rural de

Madagascar, montrent une structure

génétique comportant plusieurs

groupes d’espèces, ce qui indique sans

doute qu’à la séparation d’avec

l’Afrique, plusieurs espèces se sont

retrouvées piégées sur l’île. Des ambi-

guïtés de détermination dues aux

noms vernaculaires ont pu être levées.

Par exemple les ignames appelées

Oviala dans le sud sont en fait deux

espèces différentes

Dioscorea maciba

et

D. alatipes

. Au contraire, des

Recherches

Environ 300 millions de personnes dépendent de la culture de l’igname

pour leur alimentation ou leurs revenus. Quelles adaptabilités au changement

climatique, quels moyens de conservation de cette plante à tubercules

dont Madagascar recèle une grande richesse de variétés ?

Des ignames dans l’azote Diversité

des ignames

malgaches

Plasticité ou sexualité ?

Après chaque récolte d’igname, les

paysans conservent des fragments

de tubercules à replanter dans leurs

champs. Cette technique agricole

n’est cependant possible qu’en rai-

son de la propriété de l’igname à se

reproduire par voie asexuée. Seul

hic, la reproduction sexuée – bras-

sage des patrimoines génétiques –

est considérée comme un des

moteurs de l’adaptation des orga-

nismes vivants. Comment ce type de

plante pourra-t-il alors s’adapter à

des changements importants comme

ceux liés au climat ? En prenant

comme modèle l’igname pour

répondre à cette question, Nora

Scarcelli a tout d’abord démontré

que la reproduction sexuée n’est pas

complètement absente chez cette

plante. Ainsi, les agriculteurs béni-

nois introduisent-ils de temps en

temps dans leurs champs des

ignames sauvages qui sont, elles,

issues de graines. Le recours à la

simulation informatique devrait per-

mettre d’en savoir plus. Cette

approche offre la possibilité de

quantifier l’impact de la reproduc-

tion sexuée sur la diversité et les

capacités adaptatives des ignames.

À la clef, de précieuses informations

sur la proportion entre ignames sau-

vages et cultivées à utiliser pour

obtenir les meilleures chances

d’adaptation, ou encore sur le

rythme optimal de renouvellement

du stock génétique.

Si les observations empiriques pay-

sannes suggèrent une « transforma-

tion » des ignames sauvages en

ignames cultivées une fois dans

leurs champs, faut-il encore le

démontrer scientifiquement…

«il

Parmi les espèces sauvages, ce sont

surtout les tubercules de l’espèce

D. maciba qui sont collectés puis ven-

dus sur les grands marchés hebdoma-

daires à la fin de la saison des pluies.

Cette activité entraîne aujourd’hui

une surexploitation de ces végétaux.

L’accroissement démographique et

le développement du commerce des

produits forestiers non-ligneux

pèsent sur la ressource : la question

de leur conservation et de la gestion

Tubercules de survie

durable des populations d’ignames

commence à se poser. Certaines pra-

tiques, comme le déterrage des

tubercules avant la fructification de

la plante menacent la survie de

certaines espèces. La culture d’es-

pèces domestiquées, la conservation

in situ en fôret et en lisière de fôret

ainsi que des essais de domestica-

tion pourraient diminuer la forte

pression anthropique sur les espèces

sauvages. ●

ignames nommées différemment à

l’est et au nord se révèlent génétique-

ment semblables. Cet imbroglio phylo-

génétique s’éclaircira lorsque l’étude

sera étendue à l’ensemble du pays et à

l’aide de nouveaux marqueurs géné-

tiques en cours de caractérisation. Les

chercheurs sont également très inté-

ressés par la comparaison du proces-

sus de spéciation des ignames avec

celui des caféiers à Madagascar et des

palmiers d’Amazonie. En effet, si ces

groupes végétaux ont en commun de

comporter de très nombreuses

espèces en un même lieu, les méca-

nismes qui en sont responsables

peuvent différer.

« Signe de synergie

entre scientifiques,

ONG

, décideurs

publics et bailleurs de fonds, le

Groupe d’étude et de valorisation des

ignames de Madagascar vient d’être

créé lors du colloque2organisé à

Toliara »

se félicite Serge Tostain.

●

1. En partenariat avec l’Université de

Toliara

2. Colloque « Les ignames malgaches, valo-

risation et conservation » (Toliara, Mada-

gascar ; 29-31 juillet 2009). Organisé

conjointement par l’Université de Toliara,

l’Université d’Antananarivo, le projet Crop

Wild Relatives/FOFIFA, et l’IRD avec l’appui

financier de l’IRD, de l’AUF et du

CWR/GEF/FOFIFA ;

http://www.mpl.ird.fr/ignames-madagascar/

Contact

nous reste à retracer le processus

qui conduit de l’une à l’autre et l’on

pourra alors parler de plasticité

morphologique »

, explique Nora

Scarcelli. Pour l’heure, le constat

révèle que les plants sauvages et

cultivés présentent des caractéris-

tiques morphologiques différentes.

« Les tubercules sauvages sont

ramifiés tandis qu’ils sont uniques

chez les ignames en champ ou

encore que la couronne de racines

épineuses protectrice n’existe plus

sur les ignames cultivées. »

En somme, tester si ces tubercules

sauvages sont réellement cultivables

et mesurer en quelles proportions les

deux mécanismes – sexualité et plas-

ticité – participent à l’adaptabilité

des ignames cultivées constituent

des enjeux forts de cette recherche.

À terme, les résultats auront des

implications sur la définition de stra-

tégies de conservation et d’utilisation

de la diversité de ces végétaux1.

●

1. atelier international sur l’agrobiodiver-

sité des ignames qui sera co-organisé par

l’IRD et le Cirad en novembre 2009 à

Montpellier.

Contact

© IRD/ A.Rival

© IRD/N.Scarcelli

© IRD/S. Tostain

© IRD/S.Tostain

Bourgeons d'ignames encapsulés après

cryoconservation dans l'azote liquide.

qg

1

/

4

100%